8 Minuten

Zusammenfassung und Studien-Highlights

Eine große dänische Beobachtungsstudie mit mehr als 85.000 Erwachsenen berichtet, dass Personen mit sehr niedrigem Body‑Mass‑Index (BMI) eine deutlich höhere Sterblichkeit aufweisen als Menschen im mittleren bis oberen Bereich der konventionell als "gesund" betrachteten BMI-Spanne. Die Forschung, präsentiert auf dem Jahrestreffen der European Association for the Study of Diabetes und noch nicht peer-reviewed, identifizierte eine U-förmige Beziehung zwischen BMI und Gesamtmortalität: Das größte Überrisiko trat bei den niedrigsten BMIs auf, während die Sterblichkeit erst bei sehr hohen BMIs erneut anstieg.

Konkret hatten Teilnehmende mit einem BMI unter 18,5 fast dreimal so hohe Risiken für einen vorzeitigen Tod im Vergleich zu einer Referenzgruppe mit BMI 22,5–24,9. Personen am unteren Ende des traditionell als "gesund" eingestuften Bereichs (18,5–19,9) wiesen etwa das doppelte Risiko auf, und selbst Menschen mit BMI 20,0–22,4 zeigten ein erhöhtes Risiko (etwa 27 % höher) gegenüber der Referenzgruppe. Dagegen zeigten sich in diesem Kollektiv in BMI-Bereichen, die üblicherweise als Übergewicht oder leichte Adipositas (25–35) klassifiziert werden, keine statistisch signifikanten Sterblichkeitssteigerungen; nur Personen mit BMI ≥40 hatten ein deutlich erhöhtes Risiko (etwa das 2,1‑Fache).

Diese Befunde erschweren die weitverbreitete Annahme, ein niedrigerer BMI sei durchweg schützend, und werfen Fragen auf, wie BMI‑Schwellen in der zeitgenössischen klinischen Praxis und in der öffentlichen Gesundheitskommunikation interpretiert werden sollten.

Wissenschaftlicher Kontext und was der BMI misst

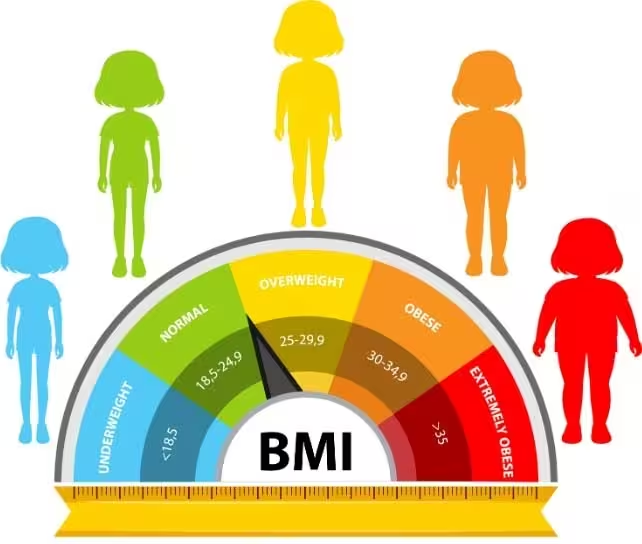

Der Body‑Mass‑Index ist ein einfaches Verhältnis aus Gewicht (kg) zur Körpergröße im Quadrat (m2) und wurde als Bevölkerungsscreening‑Werkzeug für Körpergrößenkategorien entwickelt: Untergewicht, normales Gewicht, Übergewicht und Adipositas. Der BMI ist weit verbreitet, weil er kostengünstig und leicht zu berechnen ist, jedoch ein grobes Maß darstellt, das Fettmasse nicht von fettfreier Masse unterscheidet und weder Fettverteilung (viszeral vs. subkutan), Ernährungsqualität, Fitness noch andere metabolische Gesundheitsmarker erfasst.

Historisch wurden BMI-Grenzwerte anhand von Datensätzen entwickelt, die überwiegend weiße europäische Männer enthielten. Dadurch können Standardkategorien das Risiko in verschiedenen rassischen und ethnischen Gruppen falsch einordnen. In mehreren Ländern und Gesundheitssystemen werden BMI‑Schwellen inzwischen für spezifische Populationen angepasst, sofern Evidenz unterschiedliche Risikomuster für Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und andere Endpunkte belegt.

Mechanismen: Warum sehr niedriger BMI das Risiko erhöhen kann

Physiologische Reserven und Krankheitsresilienz

Niedriges Körpergewicht kann begrenzte Energie- und Nährstoffreserven widerspiegeln. Während akuter Erkrankungen, Traumen oder anhaltender Belastung greift der Körper auf Fett- und Muskelreserven zurück, um den Stoffwechselbedarf zu decken. Menschen mit sehr geringen Fett‑ und Muskelreserven haben möglicherweise eine geringere Resilienz: Sie leeren ihre Reserven schneller, was die Erholung, die Immunantwort und die Verträglichkeit von Behandlungen beeinträchtigen kann.

Unbeabsichtigter Gewichtsverlust als Krankheitszeichen

Unbeabsichtigter Gewichtsverlust geht häufig Diagnosen wie Krebs, chronischen Infektionen und Stoffwechselerkrankungen einschließlich Typ‑1‑Diabetes voraus. In Kohortenanalysen kann ein niedriger BMI daher sowohl eine kausale Verwundbarkeit darstellen als auch ein Indikator für bereits bestehende Erkrankungen sein, die das kurzfristige Sterblichkeitsrisiko erhöhen. Die dänischen Autoren räumen ein, dass einige Teilnehmende vermutlich wegen Verdachts auf medizinische Probleme bildgebend untersucht wurden – dies kann eine umgekehrte Kausalität (reverse causation) einführen.

Wesentliche Erkenntnisse und Implikationen für Klinik und öffentliche Gesundheit

Das zentrale Ergebnis — eine U‑förmige Mortalitätskurve mit dem höchsten Risiko bei sehr niedrigem und sehr hohem BMI — unterstreicht zwei wichtige Punkte: Erstens ist Untergewicht nicht harmlos, insbesondere bei älteren Menschen; zweitens führt ein moderat höherer BMI nicht zwangsläufig zu höherer Sterblichkeit in modernen, medizinisch versorgten Populationen. Fortschritte in der Behandlung adipositasassoziierter Erkrankungen (z. B. bessere Blutdruckkontrolle, Statine und Diabetes‑Therapien) können den BMI‑Bereich verschieben, der mit der geringsten Sterblichkeit verbunden ist.

Die Autorinnen und Autoren schlagen vor, dass in dieser dänischen Kohorte die BMI‑Spanne 22,5–30,0 möglicherweise nun mit dem niedrigsten Sterblichkeitsrisiko korreliert. Diese Beobachtung ist populationsspezifisch und sollte nicht unkritisch auf andere demografische Gruppen übertragen oder als alleiniges Leitprinzip für individuelle Entscheidungen verwendet werden.

Beschränkungen und methodische Erwägungen

Die Studie ist beobachtend und vorläufig; mehrere Einschränkungen sind zu beachten:

- Confounding und umgekehrte Kausalität: Ein niedriger BMI kann eine zugrunde liegende Erkrankung widerspiegeln, die die Sterblichkeit treibt, statt dass der BMI die unabhängige Todesursache ist. Die Kohorte enthielt Teilnehmende, die klinisch zum Verdacht auf Gesundheitsprobleme gescannt wurden, was Ergebnisse verzerren kann.

- Einzelmessung vs. longitudinale Veränderungen: Eine einmalige BMI‑Messung erfasst nicht die Gewichtsverlaufsgeschichte oder jüngsten unbeabsichtigten Gewichtsverlust, die unterschiedliche prognostische Bedeutungen haben.

- Generalisierbarkeit: Die Stichprobe ist dänisch; genetische, Umwelt‑ und Gesundheitssystemunterschiede bedeuten, dass die Befunde nicht universell übertragbar sind.

- BMI als unvollkommenes Maß: Die alleinige Verwendung des BMI lässt Muskelmasse, Fettverteilung, Fitness, Ernährungsqualität und sozioökonomische Faktoren außer Acht, die Gesundheitsoutcomes stark beeinflussen.

Vor dem Hintergrund dieser Einschränkungen sind die Daten nützlich zur Hypothesenbildung und betonen die Notwendigkeit, reichhaltigere klinische Messgrößen (Blut‑Biomarker, Bildgebung, funktioneller Status, Ernährungs‑ und Aktivitätsbewertung) in individualisierte Gesundheitsentscheidungen einzubeziehen.

Politische Relevanz und klinische Praxis

Die Studie trägt zu einer Evidenzlage bei, die eine Neubewertung starrer BMI‑Grenzwerte für klinische Entscheidungen nahelegt. Viele Gesundheitssysteme nutzen aktuell BMI‑Schwellen, um den Zugang zu Behandlungen zu regeln (z. B. die Zulassung zu bestimmten Operationen oder Fertilitätsleistungen). Wenn BMI‑Schwellen das Risiko in diversen Populationen nicht genau abbilden, können sie zu ungerechten Ergebnissen führen. Die Autorinnen und Autoren sowie Kommentatorinnen empfehlen, den BMI wenn möglich mit zusätzlichen Beurteilungen zu kombinieren und davor zu warnen, BMI isoliert für folgenschwere Entscheidungen zu verwenden.

Expertinnen‑Meinung

Dr. Elena Martin, Wissenschaftskommunikatorin und Epidemiologin, kommentiert: "Diese dänische Analyse betont ein wiederkehrendes Thema in der Bevölkerungsmedizin: Einfache Messgrößen sind nützlich, aber per se begrenzt. Der BMI ist ein effizientes Screening‑Instrument, aber kein endgültiges Gesundheitsmaß. Klinisch sollten wir einen niedrigen BMI als mögliches Alarmsignal für Gebrechlichkeit oder zugrunde liegende Erkrankungen werten, insbesondere bei älteren Menschen, und ihn mit funktionellen Assessments und Laboruntersuchungen kombinieren. In der öffentlichen Kommunikation ist es wichtig, binäre Zuschreibungen zu vermeiden – schlank ist nicht immer gesund, und höheres Gewicht ist nicht immer schädlich. Der Kontext zählt."

Zukünftige Forschungsrichtungen

Um Kausalität und klinische Relevanz zu klären, sollten zukünftige Studien:

- Longitudinale Designs verwenden, die Gewichtsverläufe und die Intentionalität von Gewichtsveränderungen erfassen.

- Den BMI mit Messungen der Körperzusammensetzung (DEXA, Bioimpedanz), Fettverteilung (Taillenumfang, Bildgebung) und metabolischen Markern kombinieren.

- Heterogenität nach Alter, Geschlecht, ethnischer Zugehörigkeit und Komorbiditätsstatus untersuchen, um populationsspezifische Risikoprofile zu etablieren.

- Mechanismen erforschen, die einen niedrigen BMI mit Sterblichkeit verbinden, einschließlich Sarkopenie, Immunfunktionsstörungen und Behandlungstoleranz bei chronischen Erkrankungen.

Solche Arbeiten können zu verfeinerter Risikostratifizierung und gerechteren politischen Entscheidungen bezüglich BMI‑basierter Schwellenwerte im Gesundheitswesen beitragen.

Fazit

Die dänische Kohortenstudie macht deutlich, dass ein sehr niedriger BMI mit deutlich höherer Sterblichkeit einhergeht, während moderat erhöhte BMI‑Werte in dieser Population außer bei extremer Adipositas nicht mit einem höheren Risiko verbunden waren. Diese Ergebnisse führen weder zu einem pauschalen Urteil für noch gegen den BMI als universelles Gesundheitsmaß; vielmehr heben sie seine Begrenzungen hervor und betonen die Notwendigkeit einer nuancierten Interpretation. Klinikerinnen und Kliniker sowie Mitarbeitende im öffentlichen Gesundheitswesen sollten niedriges BMI als mögliches Vulnerabilitätszeichen betrachten, den breiteren klinischen Kontext prüfen und auf integrierte Assessments setzen, die Anthropometrie mit metabolischen, funktionellen und sozial‑gesundheitlichen Messgrößen verbinden. Weitere Forschung ist erforderlich, um zu klären, wie BMI‑Grenzwerte und Leitlinien am besten an verschiedene Bevölkerungen und Versorgungssettings angepasst werden können.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen