6 Minuten

Eine neue Richtung für flache Optik

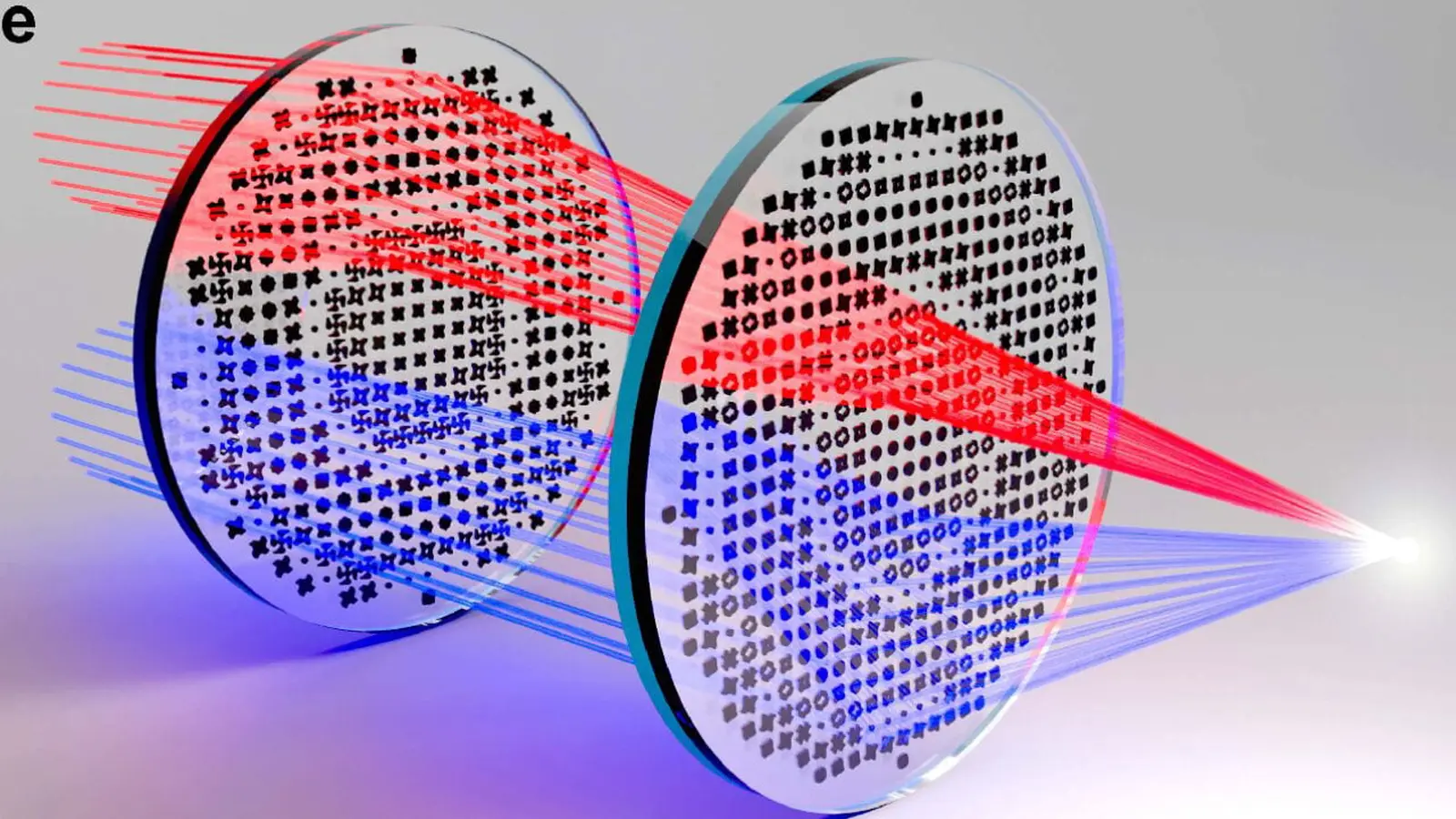

Forscher, die an optischen Komponenten der nächsten Generation arbeiten, sind über einlagige Metasurfaces hinaus zu einer gestapelten, mehrschichtigen Metalens-Architektur übergegangen, die das Leistungsspektrum flacher Optik erweitert. Anstatt konventionelle Designs nur schrittweise zu verändern, wählte das Team einen inversen Design-Workflow auf Basis von Formoptimierung. Dieser Wechsel eröffnete deutlich größere Gestaltungsfreiheiten und brachte praktische Verbesserungen bei Leistung und Herstellbarkeit.

Von Einschränkungen einzelner Oberflächen zu mehrschichtiger Freiheit

Die Entscheidung für eine mehrschichtige Metalens ergab sich aus einer Designbegrenzung: Einlagige Metasurfaces tun sich schwer damit, Phase, Amplitude und Polarisation gleichzeitig über ein breites Spektrum von Bedingungen zu kontrollieren. Durch die Einführung mehrerer eng beieinander liegender Metasurface-Schichten öffneten die Forscher einen größeren Designraum und nutzten anschließend einen automatisierten Algorithmus, um diesen zu erkunden. Die inverse Design-Routine parametrisierte eine große Vielfalt nanoskaliger Elementgeometrien und suchte iterativ nach Strukturen, die die gewünschte optische Antwort bei Zielwellenlängen erzeugen.

Anstatt jedes Element von Hand zu entwerfen, wurde der Algorithmus so geleitet, Metasurface-Geometrien zu finden, die gleichzeitig elektrische und magnetische Dipolresonanzen bei derselben Wellenlänge hervorrufen — ein Zustand, der häufig als Huygens-Resonanzen bezeichnet wird. Die Nutzung dieser Resonanzen ermöglichte es, eine vollständige Phasenkontrolle von 0 bis 2π bei einer einzigen Wellenlänge zu erreichen und gleichzeitig Designs robust gegenüber Polarisation und Fertigungstoleranzen zu halten. Diese Eigenschaften sind entscheidend, um von Laborprototypen zu skalierbarer Produktion für industrielle und kommerzielle Optiken zu gelangen.

Unerwartete Geometrien durch automatisiertes Design

Die Optimierungsroutine erzeugte eine überraschend vielfältige Bibliothek von Metamaterial-Elementen. Statt einfacher Stäbe oder runder Säulen lieferte der Algorithmus Formen wie abgerundete Quadrate, vierblättrige Kleeblattmotive und winzige, propellerartige Strukturen. Jedes Element wurde so abgestimmt, dass es spezifische Phasensprünge liefert und elektrische sowie magnetische Antworten in der beabsichtigten Weise koppelt.

Diese Bausteine sind extrem klein — in der Größenordnung von wenigen hundert Nanometern in der Höhe und etwa tausend Nanometern in der Breite — und decken zusammen den vollen Phasenbereich ab, der benötigt wird, um Wellenfronten zu formen. Mit einer aus diesen Elementen aufgebauten Phasenverlaufs-Karte konnte das Team beliebige Fokussiermuster erzeugen, nicht nur den kanonischen Punkt, den eine herkömmliche Linse liefert. Zunächst strebte die Gruppe einen einfachen kreisförmigen Fokus an, aber das gleiche Werkzeugset kann Ringe, off‑axis Fokalpunkte oder komplexere Fokusverteilungen erzeugen.

Was der Ansatz erreicht

Zentrale Verbesserungen durch den Ansatz umfassen:

- Unempfindlichkeit gegenüber Polarisation: Designs mit gekoppelten elektrischen und magnetischen Resonanzen verringern die Abhängigkeit von der Eingangspolarisation.

- Fertigungstoleranz: Formoptimierte Metasurfaces zeigen eine größere Widerstandsfähigkeit gegenüber lithografischen Abweichungen, was die Ausbeute in der Produktion verbessert.

- Phasenkontrolle: Die Bibliothek deckt Phasensprünge von 0 bis 2π ab und ermöglicht präzise Wellenfronttechnik.

Diese Vorteile machen mehrschichtige Metalenses attraktiver für reale Bildgebungs- und Sensormaßnahmen, bei denen Konsistenz und Massenproduktion wichtig sind.

Abwägungen und Wellenlängenbeschränkungen

Die Mehrschicht-Strategie ist nicht ohne Einschränkungen. Eine praktische Begrenzung ist die Anzahl der Wellenlängen, die gleichzeitig gehandhabt werden können. Laut dem Forschungsteam ist das Stapeln von Schichten effektiv zum Leiten oder Fokussieren einer kleinen Menge diskreter Wellenlängen — bis zu etwa fünf —, bevor diffraktive Effekte und Kompromisse hinsichtlich Resonanzgröße zu stören beginnen.

Diese Grenze entsteht aus zwei konkurrierenden Anforderungen. Um bei der längsten Zielwellenlänge zu resonieren, müssen die Elemente groß genug sein; diese großen Strukturen können jedoch kürzere Wellenlängen in unerwünschter Weise beugen. Das Ausbalancieren von Resonanzgröße und Beugungsunterdrückung setzt eine praktische Obergrenze dafür, wie viele unterschiedliche Wellenlängen eine einzelne mehrschichtige Baugruppe zuverlässig manipulieren kann.

Zitat aus dem Labor

Promovierender Joshua Jordaan, der einen Großteil der Problemlösungen im Labor leitete, beschrieb die Veränderung im Ansatz: 'Wir erkannten, dass wir eine komplexere Struktur benötigten, was dann zu einem Mehrschichten‑Ansatz führte.' Er ergänzte, dass mehrschichtige Designs dem Team clevere Möglichkeiten eröffneten, etwa verschiedene Farben zu unterschiedlichen Fokuspositionen zu leiten — im Grunde ein kompakter Farbrouter —, dass die Methode derzeit jedoch am besten für eine Handvoll Wellenlängen und nicht für ein vollständiges Breitbandspektrum funktioniert.

Anwendungen: leichte, lichtstarke Optiken

Innerhalb der praktischen Wellenlängenbeschränkungen bieten die mehrschichtigen Metalenses überzeugende Vorteile für tragbare und missionsbeschränkte Bildgebungssysteme. Da die Linsen flach, extrem dünn und aus subwellenlängenstrukturierten Elementen bestehen, können sie Größe, Gewicht und Energiebedarf (SWaP) gegenüber herkömmlichen refraktiven Optiken aus Glas deutlich reduzieren.

Mögliche Einsatzfälle umfassen:

- Drohnen und unbemannte Luftfahrzeuge: leichtere, flachere Bildmodule für längere Flugzeiten und einfachere Stabilisierung.

- CubeSats und Erdbeobachtungsplattformen: kompakte Optiken, die die Startmasse reduzieren und gleichzeitig die Lichtsammlung erhalten.

- Tragbare wissenschaftliche Instrumente: Miniaturspektrometer oder Mikroskope, wo Platz und Gewicht knapp sind.

Jordaan stellte fest, dass das Team bei den Entwürfen darauf geachtet hat, klein und leicht zu bleiben, mit diesen Anwendungen im Blick, wodurch der Ansatz insbesondere für Fernerkundung und mobile Bildgebung relevant ist.

Marktkontext und Vergleich

Flache Optik und Metasurfaces sind seit einem Jahrzehnt ein aktives Forschungsfeld, wobei frühere einlagige Metalenses beeindruckende Fähigkeiten zeigten, aber oft Kompromisse bei Polarisationsempfindlichkeit, Effizienz und Herstellbarkeit eingingen. Der mehrschichtige, formoptimierte Ansatz adressiert mehrere dieser Schwächen und rückt damit näher an eine industrielle Nutzung.

Im Vergleich zu konventionellen mehrgliedrigen Glaslinsen könnten mehrschichtige Metalenses bei hohen Stückzahlen geringere Kosten bieten — vorausgesetzt, die Fertigungsprozesse lassen sich standardisieren. Gegenüber einlagigen Metasurfaces gewinnt das gestapelte Design an Flexibilität und Robustheit, allerdings auf Kosten erhöhter Fertigungskomplexität.

Ausblick: kurzfristige Einführung und künftige Forschung

Der unmittelbare Ausblick ist pragmatisch. Mehrschichtige Metalenses werden kurzfristig wahrscheinlich nicht alle hochwertigen refraktiven Optiken in jeder Anwendung ersetzen, sind jedoch gut geeignet für Nischen, in denen Größe, Gewicht und spezialisierte Wellenfrontkontrolle am wichtigsten sind. Die Forschung wird sich darauf konzentrieren, die Bandbreite zu erweitern, die Effizienz über mehrere Wellenlängen zu verbessern und skalierbare Herstellverfahren zu verfeinern.

Bereiche, die voraussichtlich weiter bearbeitet werden, umfassen:

- Bessere Breitband-Designs, die Beugungskompromisse mindern.

- Integration mit Detektoren und Sensoren zur Schaffung kompakter Bildmodule.

- Prozesstechnik zur Erhöhung der Ausbeute und Senkung der Kosten für die Massenfertigung.

Fazit

Durch die Kombination von invertiertem Design und Formoptimierung mit einer mehrschichtigen Metasurface-Architektur haben Forscher Metalens‑Designs entwickelt, die toleranter gegenüber Fertigungsfehlern und weniger empfindlich gegenüber Polarisation sind, während sie flexible Wellenfrontsteuerung bieten. Diese Stärken machen mehrschichtige Metalenses zu vielversprechenden Kandidaten für leichte Bildgebungssysteme in Drohnen, Satelliten und anderen tragbaren Geräten — vorausgesetzt, die Grenze bezüglich gleichzeitig behandelbarer Wellenlängen ist für die jeweilige Anwendung akzeptabel. Mit zunehmender Reife von Design-Tools und Nanofertigung ist zu erwarten, dass sich diese flachen, leistungsfähigen Optiken von Forschungszentren in praktische Produkte bewegen.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen