8 Minuten

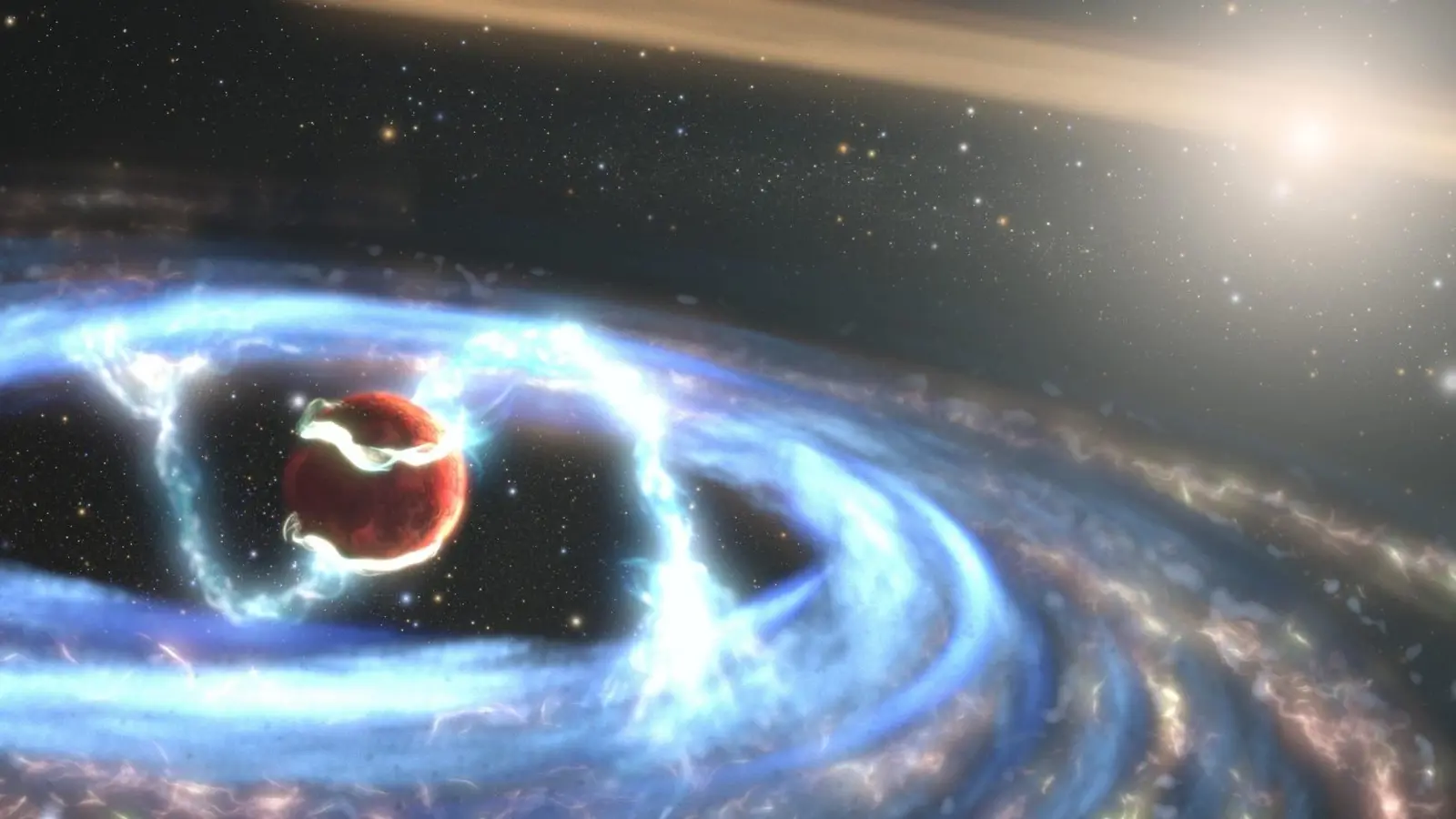

Astronominnen und Astronomen haben das erste direkte Bild eines Protoplaneten gewonnen, der aktiv Material akkretierend innerhalb einer dunklen Lücke einer mehrringigen protoplanetaren Scheibe steht. Die Neuentdeckung, bezeichnet als WISPIT 2b, wurde durch ihre Wasserstoff-Alpha-(H‑Alpha-)Emission aufgespürt — ein sichtbares Lichtsignal, das entsteht, wenn einfallendes Wasserstoffgas beim Aufprall auf den sich bildenden Planeten so stark aufgeheizt wird, dass es zu Plasma ionisiert und bei der Rekombination charakteristische H‑Alpha-Photonen aussendet. Diese Beobachtung stützt eine seit langem diskutierte Erklärung für die Ring‑und‑Lücken‑Struktur in vielen jungen Scheiben: Planeten, die beim Wachsen Lücken in der Staub‑ und Gasverteilung freiräumen.

Wissenschaftlicher Kontext: Warum H‑Alpha eine Schlüsselrolle spielt

Protoplanetare Scheiben sind rotierende, meist flache Ansammlungen aus Staub und Gas, die junge Sterne umgeben und den Rohstoff für Planetenbildung liefern. Viele dieser Scheiben zeigen konzentrische Ringe, getrennt durch deutlich dunklere Lücken — ein Muster, das in den letzten Jahren in Bildern mit hoher Auflösung immer häufiger beobachtet wurde. Zahlreiche theoretische Arbeiten legen nahe, dass eingebettete Planeten durch gravitative Wechselwirkungen Material wegdrängen und so diese Lücken formen. Direkte Beobachtungen von Planeten genau in diesen Lücken blieben jedoch lange rar, weil junge Planeten oft sehr lichtschwach sind, insbesondere wenn sie im sichtbaren Bereich nur wenig gestreutes Sternlicht oder in der thermischen Infrarotstrahlung nur eine subtile Wärmesignatur liefern.

H‑Alpha ist ein spezieller Spektrallinien‑Übergang des Wasserstoffs im sichtbaren Bereich (ungefähr 656,3 nm). Er tritt auf, wenn Wasserstoffatome ionisiert werden und dann ein Elektron in eine niedrigere Energiestufe übergeht — ein Prozess, der bei starker Hitze und energiereichen Schockfronten häufig vorkommt. Akkretierende Protoplaneten können lokal hohe Geschwindigkeiten und Schockheizungen erzeugen, wenn Gas aus der Scheibe entlang Magnetfeldern oder in Strömen auf die Planetenoberfläche oder eine dichte Akkretionsturbine trifft. Diese Vorgänge produzieren oft kräftige H‑Alpha‑Emissionen, die sich gut von der allgemeineren Scheibenhelligkeit abheben. Deshalb ist H‑Alpha ein wertvoller Tracer für junge, aktiv akkretierende Planeten: Er erlaubt, Objekte zu identifizieren, die in anderen Wellenlängen schwer zu sehen sind.

Darüber hinaus liefert die Messung der H‑Alpha‑Leuchtkraft direkte Hinweise auf die aktuelle Akkretionsrate, vorausgesetzt, man kann die Beiträge von interstellarem und scheibenbedingtem Extinktionsauslöschung sowie von Shock‑ und Umgebungsprozessen abschätzen. Im Gegensatz zu rein thermischen Messungen, die Wärme aus tieferen Atmosphärenregionen widerspiegeln, zeigt H‑Alpha unmittelbar die energetischen Randbereiche des Akkretionsprozesses. Kombiniert mit Infrarot‑ und Millimeterbeobachtungen entsteht so ein detaillierteres Bild von Masseaufnahme, Energieaustausch und der dynamischen Wechselwirkung zwischen Planet und Scheibe — Informationen, die für Theorien von Planetenentstehung und -migration zentral sind.

Beobachtungen und verwendete Instrumente

Die Entdeckung wurde von einem Team unter Leitung von Laird Close (University of Arizona) und Richelle van Capelleveen (Leiden Observatory) koordiniert. Zur Identifizierung und Verifizierung kamen mehrere der weltweit fortschrittlichsten adaptiven Optiksysteme zum Einsatz. Besonders wichtig waren Daten des MagAO‑X‑Instruments der University of Arizona am 6,5‑Meter‑Magellan‑Teleskop in Chile, das speziell für H‑Alpha‑Imaging optimiert ist. MagAO‑X ist so konstruiert, dass atmosphärische Turbulenzen in Echtzeit kompensiert werden und dadurch sehr hohe räumliche Auflösungen bei sichtbaren Wellenlängen erzielt werden können — eine Voraussetzung, um kompakte, schwache Emissionsquellen in Sternumgebungen zu trennen.

Ergänzende Beobachtungen im Infraroten stammen vom 8,4‑Meter Large Binocular Telescope (LBT) in Arizona, das mit seinen zwei Spiegelsystemen und interferometrischer Technik feinste Details in den thermischen Signaturen liefern kann. Zusätzlich lieferten Daten von SPHERE am Very Large Telescope (ESO, Chile) weitere Bestätigungen: SPHERE ist auf hochkontrastfähige Bildgebung im sichtbaren und nahen Infrarot spezialisiert und eignet sich daher hervorragend, um Scheibenstrukturen und mögliche Kandidaten in mehreren Wellenlängen gleichzeitig zu vermessen. Die Kombination dieser Instrumente erlaubt nicht nur Detektion, sondern auch Kreuzverifizierung, Kalibrierung und eine robustere Interpretation der Emissionsquellen.

Technisch gesehen erforderte die erfolgreiche Erfassung der H‑Alpha‑Signatur mehrere Stunden integriertem Belichtungszeit mit MagAO‑X sowie sorgfältige Datenreduktion: Unterdrückung der Sternspikes, spektrale Filtration zur Isolierung der engen H‑Alpha‑Linie, und differenzielle Bildgebung, um systematische Fehler und Artefakte zu minimieren. Die Autoren berichten, dass nach Aktivierung von MagAO‑X das H‑Alpha‑Signal „aus den Daten heraussprang“ — ein Hinweis darauf, dass die adaptive Optik und die instrumentelle Konfiguration optimal auf diese Art der Suche abgestimmt sind. Parallele Infrarotdetektionen halfen, die geometrische Lage und die physikalischen Eigenschaften der Scheibe zu verifizieren und so die Interpretation als Planet‑induziertes Phänomen zu stützen.

Das WISPIT‑2‑System und die beobachteten Ergebnisse

Die protoplanetare Scheibe von WISPIT‑2 zeigt mehrere konzentrische Ringe und Lücken in den hochauflösenden Bildern. Innerhalb einer dieser klar definierten Lücken wurde in H‑Alpha ein kompakter Punkt detektiert — WISPIT 2b — der sich etwa 56 Astronomische Einheiten (AU) vom Zentralstern entfernt befindet (1 AU entspricht der mittleren Entfernung Erde–Sonne). Die Position innerhalb einer bereits vorher als „geräumt“ erkannten Lücke ist ein starkes Indiz, dass dieser Punkt kein zufälliger Hintergrundstern ist, sondern ein Objekt, das aktiv mit der Scheibe interagiert.

Zusätzlich wurde ein zweiter Kandidat, bezeichnet als CC1, innerhalb der inneren Kavität der Scheibe bei ungefähr 14–15 AU gefunden. Thermische Infrarotmessungen legen nahe, dass CC1 eine Masse in der Größenordnung von rund 9 Jupitermassen haben könnte, während WISPIT 2b etwa 5 Jupitermassen besitzen dürfte. Diese Massenangaben sind jedoch vorläufig und mit erheblichen Unsicherheiten behaftet: Akkretionsleuchtkraft kann das thermische Signal überlagern, und Altersannahmen des Systems wirken sich stark auf die Modellierung der planetaren Leuchtkraft und damit auf die Massenschätzungen aus. Zudem beeinflussen mögliche Umgebungswolken, lokale Staubkonzentrationen und Blickwinkel die Interpretation der gemessenen Helligkeiten.

Das Team berichtet, dass nach der Aktivierung von MagAO‑X das H‑Alpha‑Signal mit hoher Signifikanz sichtbar wurde, so dass nach einigen Stunden kombinierter Belichtungszeit eine sichere Detektion möglich war. Die parallelen Infrarotdaten von SPHERE und dem Large Binocular Telescope bestätigten die Anwesenheit mehrerer Ringe und unterstützten die Interpretation, dass es sich um Planeten handelt, die die Scheibenstruktur formen. Die Kombination aus H‑Alpha‑Emission und thermischer Strahlung ist besonders aussagekräftig: Erstere zeigt aktive Akkretion und lokale Schockprozesse, letztere liefert Hinweise auf Masse, Temperatur und Umgebungsbedingungen.

Die Beobachtung demonstriert, dass sich bildende Planeten tatsächlich innerhalb dunkler Lücken befinden können und über ihre Akkretionssignaturen direkt sichtbar gemacht werden. WISPIT‑2 stellt damit ein seltenes, relativ nahes Labor dar, um die Mechanismen zu untersuchen, wie Gasriesen zusammengebaut werden, wie sie gegebenenfalls wandern (Migration) und wie sie mit dem umgebenden Staub und Gas wechselwirken. Ein Vergleich mit unserem frühen Sonnensystem legt nahe, dass Riesenplaneten wie Jupiter und Saturn in ihrer Akkretionsphase ebenfalls deutlich heller gewesen wären; die Gasriesen in WISPIT‑2 scheinen allerdings größer und weiter voneinander entfernt zu sein, was je nach Systemalter, Scheibendichte und Entstehungsbedingungen unterschiedliche Entwicklungspfade nahelegt.

Schlussfolgerungen und Ausblick

Das erste H‑Alpha‑Bild eines sich bildenden Planeten innerhalb einer Scheibenlücke stärkt die Verbindung zwischen beobachteter Scheibenstruktur und Planetenbildung erheblich. Es liefert direkte empirische Unterstützung für Modelszenarien, in denen Planeten durch gravitative Wechselwirkungen Lücken in protoplanetaren Scheiben ausnutzen und vergrößern. Künftige, regelmäßige Mehrwellenlängen‑Beobachtungen werden nötig sein, um Masse‑ und Akkretionsraten besser einzugrenzen, Staub‑ und Gasverteilungen zeitlich zu verfolgen und die Dynamik zwischen Planeten und Scheibe zu kartieren.

Insbesondere hochauflösende Spektroskopie in H‑Alpha und angrenzenden Linien kann kinematische Informationen über Gasgeschwindigkeiten liefern und so zwischen stationärer Akkretion, Fallschock und Strömungserscheinungen unterscheiden. Langzeitmonitoring könnte zudem Aufschluss darüber geben, ob beobachtete Quellen stabile Planeten sind, sich in Massenveränderung befinden oder nur vorübergehende Verdichtungen darstellen. Ergänzend sind Millimeter‑Interferometrie (z. B. mit ALMA) und Polarimetrie wichtige Werkzeuge, um die Staubverteilung zu kartieren und Korrelate zur H‑Alpha‑Emission zu finden.

WISPIT‑2 bietet eine ausgezeichnete Gelegenheit, die theoretischen Vorhersagen über Planetenbildung, Migration und Mehrfachsysteme mit Beobachtungsdaten abzugleichen. Die Entdeckung betont auch den Wert kombinierter Instrumentenaufstellungen: adaptive Optik im sichtbaren Bereich, Thermalinfrarot‑Imaging und interferometrische Nachweise ergänzen sich und erhöhen die Zuverlässigkeit der Interpretation. Insgesamt markiert diese Messung einen wichtigen Schritt hin zu einem detaillierteren Verständnis, wie Gasriesen entstehen und wie junge Planetensysteme ihre spätere Architektur ausbilden.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen