6 Minuten

Late-Night-Konflikt wird politisch

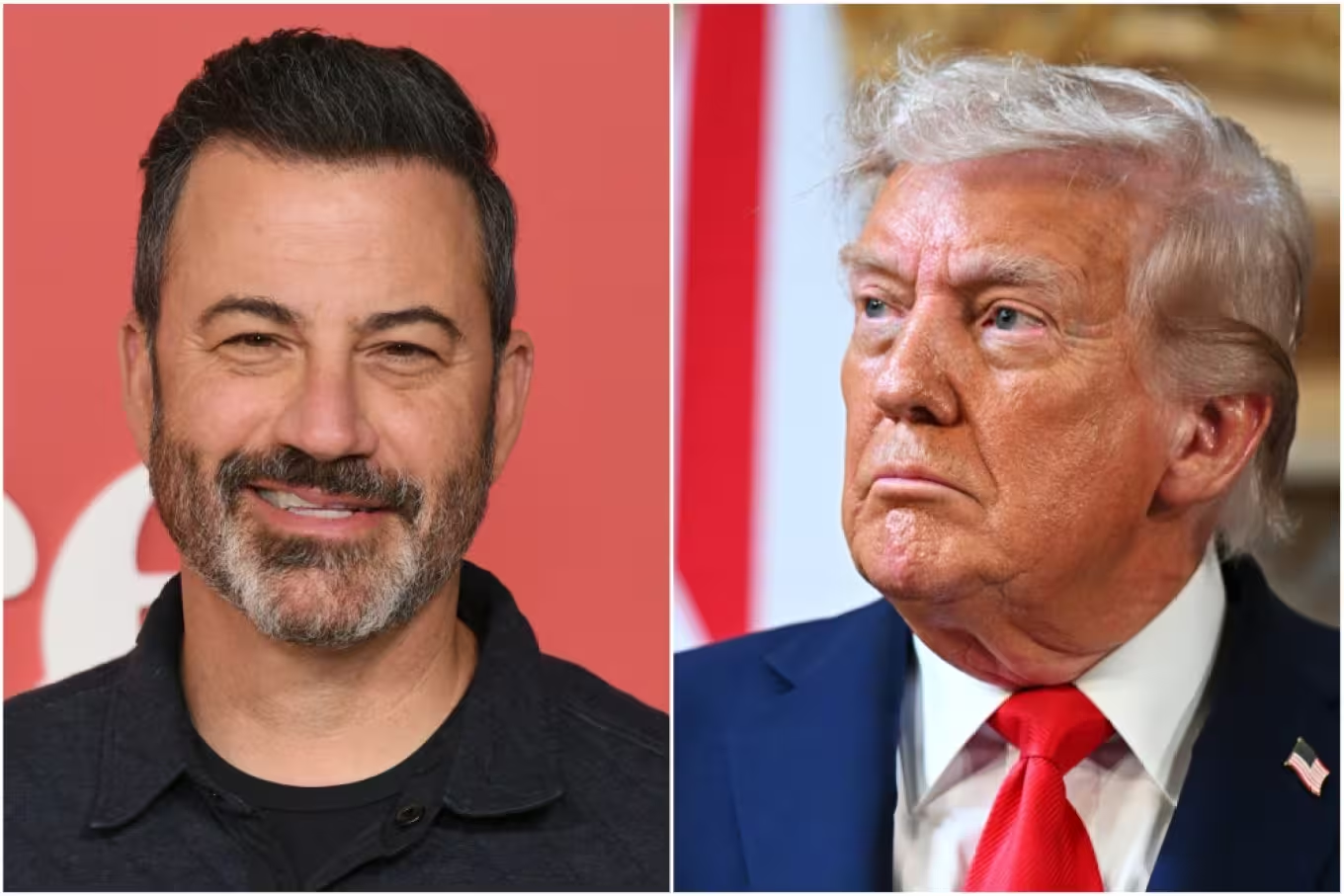

Donald Trump entfachte diese Woche erneut eine breite öffentliche Auseinandersetzung, als er offen die Entscheidung von ABC kritisierte, Jimmy Kimmels Late-Night-Show wieder ins Programm aufzunehmen. Dieser Vorfall war zugleich Medienkonflikt und politische Konfrontation und hat die Debatte über die feine Trennlinie zwischen Programmplanung der Sender, politischem Druck und regulatorischer Aufsicht neu entfacht. Die Ereignisse zeigen, wie schnell eine Entscheidung über Unterhaltungssendungen zu einem Prüfstein für Grundsatzfragen der Meinungsfreiheit und der Rolle von Plattformen im politischen Diskurs werden kann.

Die öffentliche Kritik des ehemaligen Präsidenten hat bei Zuschauern, Branchenbeobachtern und Rechtsexperten unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Für manche Beobachter steht im Zentrum die Frage, ob politischer Druck von Amtsträgern oder prominenten Akteuren dazu führen kann, dass redaktionelle Entscheidungen beeinflusst werden. Andere sehen vor allem ein wirtschaftliches Kalkül: Medienunternehmen müssen zwischen Publikumsinteresse, Werbeeinnahmen und gesetzlichen Rahmenbedingungen abwägen, oft unter dem Eindruck unmittelbarer politischer Kritik und medialer Aufmerksamkeit.

In diesem Spannungsfeld gewinnt die Frage an Relevanz, wie Sender und Medienkonzerne interne Entscheidungsprozesse dokumentieren und kommunizieren — etwa gegenüber Regulierungsbehörden oder Aktionären. Transparenz und nachvollziehbare Kriterien können helfen, Vorwürfe politischer Einflussnahme zu entkräften, zugleich bleibt die Herausforderung bestehen, kurzfristig auf Krisen zu reagieren, ohne die langfristige Glaubwürdigkeit und die redaktionelle Unabhängigkeit zu gefährden.

Solche Situationen zeigen, dass es nicht länger nur um einzelne Persönlichkeiten geht: Wenn eine Prime-Time-Sendung zur Arena politischer Auseinandersetzungen wird, berührt das grundlegende Fragen der demokratischen Öffentlichkeit — etwa welche Rolle Unterhaltung im politischen Gespräch spielt und wie Medienfreiheit praktisch geschützt werden kann.

Folgen für Late-Night-TV und Medienrecht

Der Konflikt zwischen politischer Führungskraft und einer Late-Night-Sendung ist mehr als bloß ein Eklat zwischen Prominenten. Historisch gesehen hatten Late-Night-Moderatoren große Freiheiten, wenn es darum ging, politische Figuren satirisch zu kommentieren oder kritisch zu hinterfragen. Ikonen wie Johnny Carson, David Letterman, Jon Stewart oder spätere Formate haben über Jahrzehnte eine Praxis etabliert, in der Unterhaltung und Politik oft ineinandergreifen, ohne dass die Produzenten als direkte Akteure im Wahlkampf gewertet wurden.

Diese Trennung fußt auf einschlägigen Regelungen des Wahlkampfrechts und auf Bestimmungen der Kommunikationsaufsicht, die in vielen Fällen Nachrichten- und Unterhaltungsformate nicht als geldwerte politische Beiträge einordnen. Damit genießen Produzenten und Sender einen gewissen Schutz, wenn sie Meinungen oder satirische Beiträge ausstrahlen. Allerdings ist die Rechtslage nicht statisch: Gerichtliche Entscheidungen, prominent vertreten durch Urteile wie Citizens United, haben den Schutz politischer Rede und mediennaher Aktivitäten in den letzten Jahren in vielerlei Hinsicht neu geordnet. Diese Rechtsprechung stärkte einerseits die Breite des politischen Diskurses, brachte aber andererseits auch neue Fragen zur Rolle großer Medienorganisationen und ihres Einflusses auf die öffentliche Meinungsbildung mit sich.

Vor diesem Hintergrund entsteht ein Spannungsfeld: Auf der einen Seite warnen Regulierungsbeamte oder Aufsichtsorgane vor möglichen Gesetzesverletzungen oder regulatorischen Risiken; auf der anderen Seite sehen Sender sich unter Druck von Werbekunden, Affiliates und Aktionären, die kurzfristig Risiken minimieren möchten. Diese Dynamik kann zu vorsichtigen Entscheidungen führen, die einige Kritiker als "chilling effect" bezeichnen — also eine abschreckende Wirkung auf kritische oder kontroverse Berichterstattung und Satire.

Rechtswissenschaftlich lassen sich hier mehrere relevante Themen identifizieren: die Auslegung bestehender Wahlkampf- und Mediengesetze, die Frage nach der Reichweite der First Amendment-Rechte in Privatsenderkontexten, mögliche neue Leitlinien für die Kommunikation zwischen Regulierungsbehörden und Sendern sowie die Rolle von Aufsichtsbehörden in Fällen, in denen politische Akteure Beschwerden äußern. Praktisch bedeutet das, dass Medienjuristen und Compliance-Abteilungen zunehmend Strategien entwickeln müssen, die rechtliche Risiken, PR-Folgen und geschäftliche Interessen miteinander in Einklang bringen.

Branchenperspektive und kultureller Kontext

Für die Unterhaltungsbranche ist der Fall ein Lehrbeispiel dafür, wie schnell Entscheidungen zur Programminhalte politisiert werden können. Sender wägen neben Einschaltquoten und kreativen Erwägungen heute auch mögliche Rückwirkungen auf Werbepartner, regulatorische Scrutiny und die Wahrnehmung bei Stammzuschauern ab. Die Rolle von Late-Night-Hosts als kulturelle Wegweiser ist dabei zentral: Publikumserwartungen haben sich verändert, und viele Zuschauer sehen diese Shows nicht nur als reine Comedy, sondern als Teil des politischen Diskurses. Wenn ein Format aus dem Programm genommen oder wieder eingesetzt wird, interpretiert das Publikum dies oft als Indikator dafür, wie Unternehmen mit Kontroversen umgehen.

In Redaktionsstuben und Vorstandsetagen schweben mehrere Faktoren über jeder solchen Entscheidung. Affiliates können erheblichen Druck ausüben, weil sie lokale Einschaltquoten, Werbeerlöse und Beziehungen zu Anzeigekunden berücksichtigen müssen. Werbekunden wiederum reagieren sensibel auf Markenrisiken und reagieren oft schnell auf öffentliche Debatten oder Boykottaufrufe. Vorstandsetagen balancieren diese wirtschaftlichen Überlegungen gegen langfristige Markenstrategien und das Interesse an redaktioneller Glaubwürdigkeit. In der Praxis führt das häufig dazu, dass nicht ein einzelner Faktor, sondern ein komplexes Nebeneinander aus finanziellen, juristischen und reputationsbezogenen Erwägungen die Entscheidung bestimmt.

Kritiker warnen davor, regulatorische Drohungen oder öffentliche Einschüchterung als Mittel zur Durchsetzung redaktioneller Konformität zu nutzen. Ein solcher Präzedenzfall könnte die kreative Vielfalt und die Unabhängigkeit journalistischer Stimmen langfristig schwächen. Befürworter vorsichtiger Entscheidungen argumentieren hingegen, dass Medienunternehmen eine Verantwortung gegenüber Anteilseignern und Angestellten haben, Risiken zu begrenzen und wirtschaftliche Stabilität zu wahren.

Zusätzlich lohnt sich ein Blick über die US-Grenzen: In vielen demokratischen Staaten werden ähnliche Debatten geführt, allerdings unterscheiden sich die rechtlichen Rahmenbedingungen stark. Während in den USA die First Amendment-Tradition und die Rechtsprechung um Meinungsfreiheit eine spezifische Rolle spielen, haben andere Länder andere Instrumente und regulatorische Standards, die den Umgang mit politischer Satire und medialer Kritik regeln. Solche internationalen Vergleiche machen deutlich, dass die Balance zwischen Meinungsfreiheit, Unternehmensinteressen und staatlicher Aufsicht kein einheitliches Modell kennt, sondern immer im jeweiligen politischen und rechtlichen Kontext ausgehandelt wird.

Ob man Late-Night-Sendungen nun vorrangig wegen ihres Unterhaltungswerts oder wegen ihres gesellschaftspolitischen Impacts verfolgt: Die ABC–Kimmel-Auseinandersetzung bleibt ein klares Signal dafür, dass Fernsehen nach wie vor ein umkämpfter Raum ist, in dem Kultur, Kommerz und demokratische Debatten aufeinandertreffen. Für Medienmacher bedeutet das, sorgfältige Richtlinien zur Risikobewertung zu entwickeln, für Zuschauer, aufmerksam zu bleiben, wie kulturelle Institutionen auf politischen Druck reagieren, und für Regulatoren, transparent und nachvollziehbar zu agieren.

Kurz gesagt: Es geht um weit mehr als einen einzelnen Moderator. Dieser Fall ist ein Belastungstest dafür, wo mediale Freiheiten auf die Realitäten von Unternehmensführung, Werbewirtschaft und politischer Macht stoßen. Die Art und Weise, wie Medienhäuser diese Balance künftig handhaben, könnte zu neuen Maßstäben dafür werden, wie demokratischer Diskurs in einer Ära der Polarisierung und sofortigen digitalen Reaktionen geschützt wird.

Quelle: deadline

Kommentar hinterlassen