8 Minuten

Michèle Burke: a life in faces and film

Michèle Burke, eine der angesehensten Maskenbildnerinnen des Kinos und die erste Frau, die einen Academy Award für Make-up erhielt, verstarb am 26. September in Los Angeles im Alter von 75 Jahren. Ihre Karriere erstreckte sich über mehr als fünf Jahrzehnte und umfasst über 50 Film- und Fernsehproduktionen, von prähistorischen Epen über gotische Horrorgeschichten bis hin zu hochbudgetierten Blockbustern. Burkes Arbeit prägte das Erscheinungsbild einiger der eindrücklichsten Figuren des modernen Films und veränderte zugleich die Wahrnehmung von Make-up als erzählerisches Mittel innerhalb der Branche.

Early years and the rise from Dublin to Hollywood

Geboren am 29. Dezember 1949 in Dublin, wanderte Burke in den 1970er-Jahren nach Kanada aus, motiviert durch die wirtschaftliche Unsicherheit in ihrer Heimat und die Suche nach beruflichen Perspektiven. Was als Arbeit in der Modebranche und als Demonstratorin für Revlon in Kaufhäusern begann, entwickelte sich schnell zu einer leidenschaftlichen Faszination für die Verwandlung am Bildschirm. Durch unbezahlte Hospitanzen bei dem Montréaler Maskenbildner Mickey Hamilton gewann sie erste praktische Erfahrung und fand schließlich Fuß in der lebhaften Film- und TV-Szene der Stadt — einer Szene, die damals von Steueranreizen profitierte und zahlreiche Horror- und Genreproduktionen nach Kanada zog.

Burkes erster eigenständiger Filmcredit war der Slasherfilm Terror Train (1980) mit Jamie Lee Curtis. Der Durchbruch gelang jedoch mit Jean-Jacques Annauds Quest for Fire (1981), dessen authentische, körpernahe Gestaltung der prähistorischen Figuren international Beachtung fand. Für diese Arbeit teilte sie sich 1983 den Oscar für das beste Make-up mit Sarah Monzani und wurde damit zur ersten Frau, die diesen Preis entgegennahm — ein bedeutender Meilenstein in einem Handwerk, das historisch überwiegend von Männern dominiert war. Dieser frühe Erfolg öffnete Türen zu größeren Produktionen und ermöglichte ihr, Techniken zu verfeinern, die sowohl subtile Charakterzeichnungen als auch aufwendige prosthetische Effekte einschlossen.

Signature films and collaborations

Burkes Filmographie liest sich wie ein Streifzug durch das späte 20. Jahrhundert des Films: Interview with the Vampire (1984), Cyrano de Bergerac (1990), Bram Stoker's Dracula (1992), The Cell (2000) und Austin Powers: The Man Who Shagged Me (1999) gehören zu den herausragenden Stationen ihrer Laufbahn. Für Bram Stoker's Dracula erhielt sie 1993 zusammen mit Greg Cannom und Matthew W. Mungle ihren zweiten Oscar. Die aufwendigen Prothesen und die periodengerechte Ästhetik dieses Films trugen maßgeblich dazu bei, die Bedeutung praktischer Make-up-Effekte in einer Zeit neu zu beleben, in der digitale Werkzeuge zunehmend an Bedeutung gewannen.

Ein roter Faden in Burkes Karriere war die langfristige Zusammenarbeit mit verschiedenen Regisseuren und Schauspielern. Ihre Verbindung zu Tom Cruise begann bei Neil Jordans Interview with the Vampire, wo sie Lestats markanten, blassen und aristokratischen Vampirlook entwickelte. Diese erste Zusammenarbeit legte die Basis für ein Jahrzehntelanges Vertrauensverhältnis: Später arbeitete sie mit Cruise an Produktionen wie Jerry Maguire, Vanilla Sky, Minority Report, Mission: Impossible III, Ghost Protocol, Oblivion und weiteren Projekten. Burke passte ihre Methoden stets individuell an die Bedürfnisse von Schauspielern wie Sharon Stone, Penélope Cruz und Brad Pitt an — von dezenten Alterungs- und Toneffekten bis hin zu auffälligen, charakterprägenden Prothesen.

Ihre Fähigkeit, sowohl intime Gesichtsmodulationen als auch groß angelegte, theatralische Verwandlungen zu realisieren, machte sie zur gefragten Kollegin für Regisseure, die Wert auf ein visuell und dramatisch stimmiges Ergebnis legten. In vielen Fällen ging es ihr nicht nur um die äußere Gestaltung, sondern auch um die Frage, wie Make-up und Prothesen die Darstellung einer Figur unterstützen und deren innere Konflikte sichtbar machen können.

Craft and philosophy

Burke beschrieb ihren Arbeitsansatz klar und prägnant: Sie betrachtet die "Gesamtheit" eines Darstellers — Haare, Hauttöne und die narrative Absicht des Regisseurs — bevor sie eine gestalterische Entscheidung trifft. Dieses ganzheitliche Verständnis ermöglichte es ihr, fein abgestufte Charakterzeichnungen zu schaffen, die von kaum merklichen Nuancen bis hin zu spektakulären Prosthetiken reichten. Selbst als CGI und digitale Effekte zunehmend dominanter wurden, blieb Burke eine leidenschaftliche Verfechterin der taktilen Wahrheit, die praktisches Make-up vor der Kamera bringen kann: Lichtreaktion, Hautstruktur, und die Art, wie harte Kanten oder subtile Übergänge im realen Raum wirken, lassen sich nur schwer vollständig digital simulieren.

Hinter den Kulissen belegen zahlreiche Anekdoten und Produktionsberichte diese Philosophie. Bei Quest for Fire etwa erzielte das Team überzeugende prähistorische Erscheinungsbilder mit vergleichsweise begrenzten Mitteln — ein Beleg für Einfallsreichtum und handwerkliches Können. Für Bram Stoker's Dracula wiederum verband das Team traditionelle Prothesentechniken mit theatralischer Beleuchtung und detailreichen Kostümen, um die opulente, barocke Erscheinung des Films zu erreichen. Solche Kombinationen aus Make-up, Lichtsetzung und Kostüm verleihen Charakteren eine Präsenz, die sowohl vor der Kamera als auch im Gedächtnis des Publikums haften bleibt.

Burke betonte oft die Bedeutung von Recherche und Materialkunde: Sie experimentierte mit Silikonen, Latex, Farben und Fixiermitteln, entwickelte individuelle Schichten für verschiedene Hauttypen und arbeitete eng mit Maskenbildnerteams, Kostümbildnern und Kameraleuten zusammen, um die gewünschten Effekte zuverlässig reproduzierbar zu machen. Zudem legte sie großen Wert auf Haltbarkeit und Schauspielerkomfort — entscheidende Faktoren, wenn ein Effekt über viele Drehtage hinweg konsistent aussehen muss.

Industry recognition and legacy

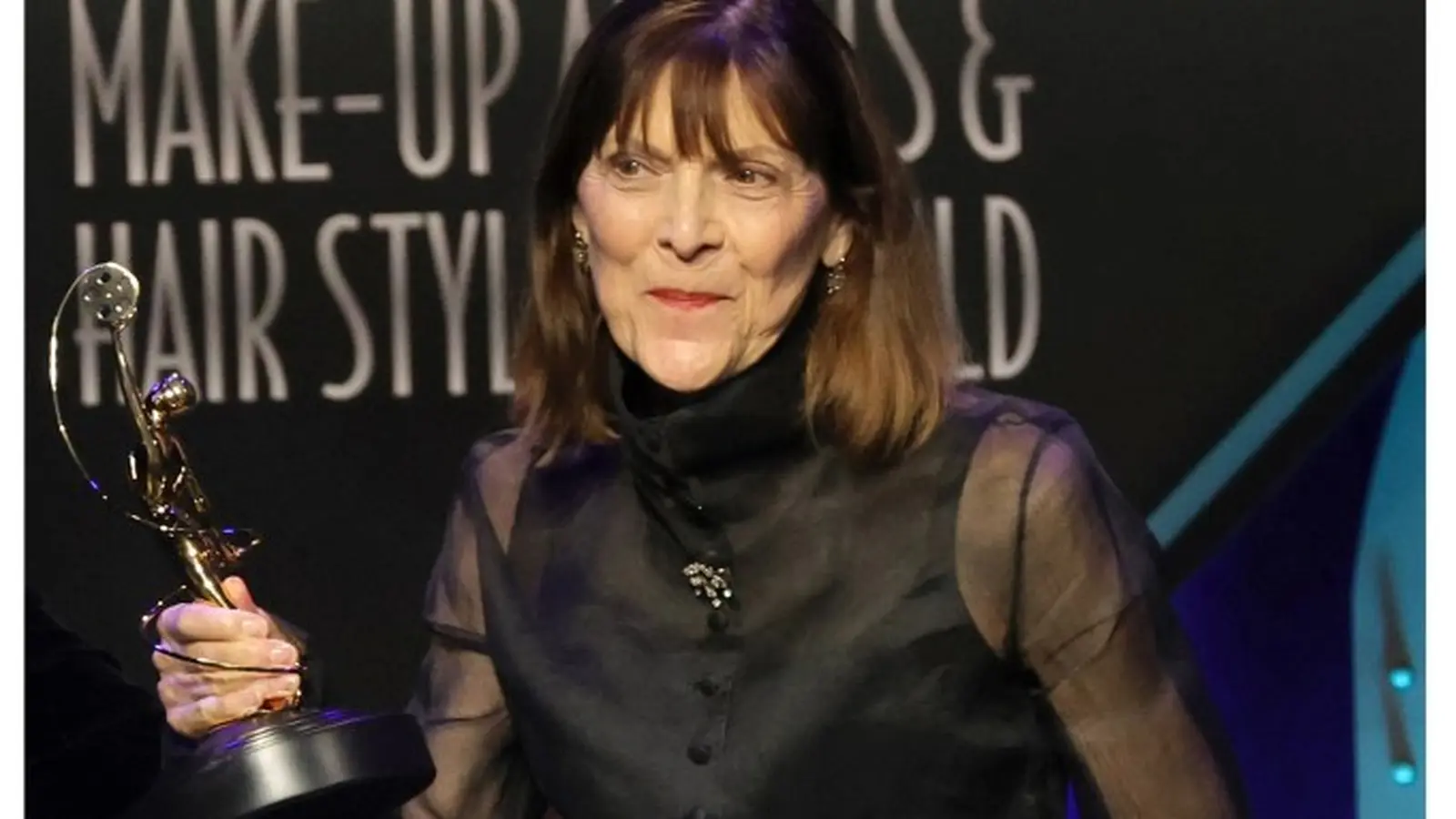

Abgesehen von ihren zwei Oscars und zahlreichen Nominierungen — unter anderem für The Clan of the Cave Bear, Cyrano de Bergerac, Austin Powers und The Cell — wurde Burke 2022 von der Make-Up Artists & Hair Stylists Guild mit einem Lifetime Achievement Award geehrt. Diese Auszeichnung würdigt nicht nur einzelne spektakuläre Ergebnisse, sondern ein Lebenswerk, das technische Präzision, künstlerische Sensibilität und die Ausbildung kommender Generationen miteinander verband.

Ihr Einfluss ist heute deutlich in der Arbeit vieler zeitgenössischer Maskenbildner erkennbar, die Burkes präzise Farbwahl, ihr feines Blending und ihre charakterzentrierte Herangehensweise als Leitprinzipien anführen. Viele junge Künstlerinnen und Künstler nennen sie als Mentorin oder Inspirationsquelle, sei es durch direkte Zusammenarbeit oder durch Studien ihrer Techniken in Masterclasses, Interviews und Retrospektiven.

"Burke verwandelte das Konzept von Film-Make-up von bloßer Verschönerung zu einer Form der Charakterarchitektur", bemerkt die Filmhistorikerin Lena Morales. "Sie behandelte Gesichter wie Landschaften — jede Falte, jeder Farbton und jede Haarlinie war eine erzählerische Entscheidung. Ihr Erbe zeigt sich in jedem Film, der Charakter durch handwerkliche Präzision priorisiert." Solche Einschätzungen fassen nicht nur Burkes technischen Beitrag zusammen, sondern auch ihre Rolle als kulturelle Wegbereiterin für das Maskenbild im narrativen Kino.

Context and comparison

In der Filmgeschichte steht Burke neben anderen Legenden der praktischen Effekte wie Greg Cannom und Rick Baker. Während Baker häufig mit Kreaturen-Design und Cannom mit Alterungs- und Transformationsmake-ups assoziiert wird, lag Burkes Stärke darin, historische Authentizität mit gelegentlicher theatralischer Überhöhung zu verbinden — eine Balance, die besonders in Periodendramen wie Cyrano de Bergerac sowie in Genrearbeiten wie Bram Stoker's Dracula zur Geltung kommt. Dieses Gleichgewicht zwischen Genauigkeit und expressiver Gestaltung ermöglichte es ihr, Situationen zu schaffen, in denen Make-up die Narrative verstärkte, ohne sie zu übertönen.

Burkes Karriere ist zudem ein Spiegelbild größerer Entwicklungen in der Branche: Die 1980er- und 1990er-Jahre gelten als goldene Ära für praktische Make-up-Techniken und Prothesen. In dieser Zeit wurden enorme Fortschritte in Materialwissenschaft, Skulptur und Anwendungsstrategien erzielt. Obwohl digitale Effekte ab den 1990er-Jahren zunehmend an Bedeutung gewannen, bewahrte und förderte Burke das Handwerk der praktischen Maske — ein Beitrag, der auch heute noch nachwirkt, weil viele Produktionen eine hybride Herangehensweise bevorzugen. Kombiniert man praktische Effekte mit digitalen Nachbearbeitungen, entsteht oft das glaubwürdigste Ergebnis: die physische Präsenz der Maske plus die Flexibilität digitaler Feinarbeit.

Aus pädagogischer Perspektive hat Burke ebenfalls Spuren hinterlassen. Ihre Methoden, in denen präzises Zeichnen, Materialkunde und interdisziplinäre Kommunikation eine Rolle spielen, werden in Lehrgängen und Workshops vermittelt. Zahlreiche Institute für Film- und Theater-Makeup beziehen ihre Techniken in Curricula ein, sodass ihr Einfluss sowohl praktisch als auch akademisch weiterbesteht.

Final note

Der Tod von Michèle Burke bedeutet den Verlust einer unermüdlichen Handwerkerin, deren Fingerabdrücke sich auf einigen der bekanntesten Gesichter des Kinos finden. Sie richtete ihren Blick auf Schauspieler und Charaktere, nutzte Farbe, Prothesen und Zurückhaltung, um tiefere Wahrheiten über Figuren zu offenbaren. Filmemacher und Zuschauer, die den taktilen, menschlichen Aspekt der Filmmagie schätzen, werden aus Burkes Werk weiterhin lernen und sich inspirieren lassen. Ihre Herangehensweise — eine Verbindung von technischer Perfektion, erzählerischer Sensibilität und kollegialer Zusammenarbeit — bleibt ein Maßstab für kommende Generationen von Maskenbildnern.

Quelle: deadline

Kommentar hinterlassen