9 Minuten

Als Film und Mode in Mailand aufeinandertrafen

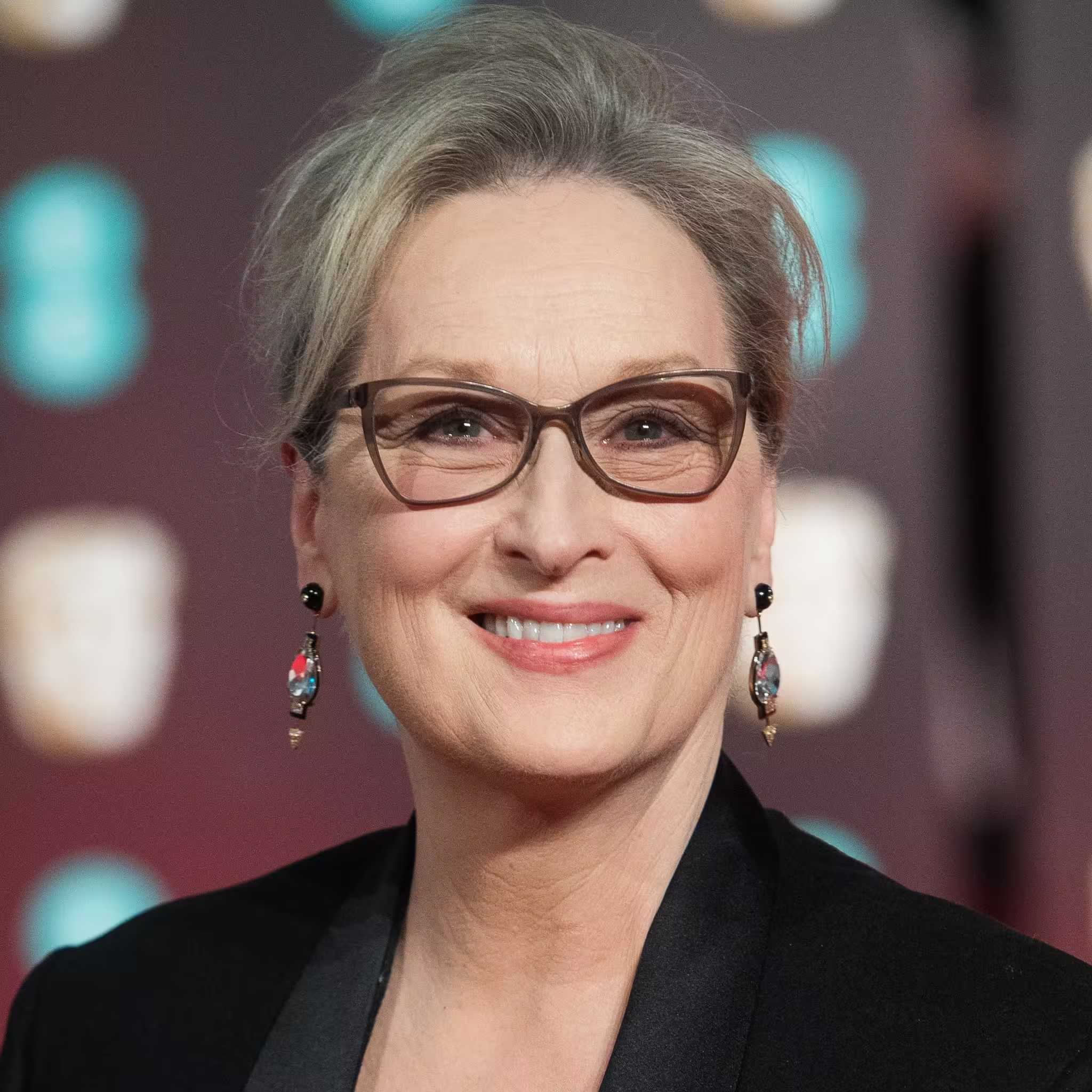

Ein Augenblick, der direkt aus der Welt des Kinos zu stammen schien, ereignete sich beim Frühjahrsshow von Dolce & Gabbana 2026 in Mailand: Meryl Streep — komplett in der ikonischen Miranda-Priestly-Garderobe — nahm in der ersten Reihe Platz und begrüßte später hinter den Kulissen mit warmem Lächeln die reale Inspirationsquelle ihrer Rolle, Vogue-Chefin Anna Wintour. Ein kurzer Clip, den Vogue teilte, verbreitete sich rasch viral: Streep als Priestly sagt zu Wintour: „You look so beautiful“, während die Kameras die ungewöhnliche Begegnung zwischen Fiktion und Mode-Establishment dokumentieren.

Auch Stanley Tucci war in Rolle und Aufmachung als Nigel dabei, der elegante Art Director aus Runway-Magazin, und lief über den echten Laufsteg. Laut Presseinformation der Designer diente die Szene als Teil der Dreharbeiten für die mit Spannung erwartete Fortsetzung The Devil Wears Prada 2. Fans wie Branchenkenner deuteten die kurze, cameoartige Begegnung als augenzwinkernde Verneigung vor dem bleibenden Einfluss des Originals auf die Modekultur.

Dieses Treffen wirkte bewusst inszeniert, aber zugleich authentisch — eine kontrollierte Grenzüberschreitung zwischen Realität und Fiktion. Dass die Schauspieler in voller Aufmachung an einem echten Designer-Event teilnahmen, verlieh der Szene zusätzliche Glaubwürdigkeit und erzeugte enorme Aufmerksamkeit in sozialen Medien. Solche Momente funktionieren heute nicht nur als filmische Verweise, sondern auch als strategisches Marketing, das die Brücke zwischen Nostalgie und zeitgenössischem Hype schlägt.

Gleichzeitig offenbart die Szene etwas über die Wechselwirkung von Hollywood und Haute Couture: Filmfiguren prägen die Wahrnehmung von Mode, und Mode-Events nutzen die mediale Strahlkraft von Filmikonen, um eigene Narrative zu verstärken. Die Begegnung von Streep und Wintour lässt sich daher nicht nur als Promi-Happening lesen, sondern als kulturelles Statement zur fortdauernden Verflechtung zweier einflussreicher Sphären.

Die Reaktionen auf das Video waren vielfältig: Modeblogger lobten die ironische Selbstreferenz, Kritiker beschrieben die Szene als liebevolles Tribut an das Original, und viele Zuschauer empfanden die Begegnung als lebendiges Symbol dafür, wie Fiktion reale Machtverhältnisse kommentiert. Auf Twitter und Instagram entbrannten Diskussionen über die Figur Miranda Priestly, die Rolle von Anna Wintour als Redaktionsikone und die anhaltende Popularität von Filmfiguren, die die Modewelt prägen.

Aus produktionstechnischer Sicht sind solche Drehs auf einer echten Modenschau logistischer Kunststücke: besondere Genehmigungen, enge Koordination mit den Designern und dem Show-Management, sowie Rücksichtnahme auf das Live-Publikum sind nötig. Dass Dolce & Gabbana diese Dreharbeiten erlaubten, unterstreicht die Offenheit großer Marken für symbiotische Kooperationen mit der Filmindustrie — ein Trend, der in den letzten Jahren öfter zu beobachten ist und bei dem beide Seiten von zusätzlicher Aufmerksamkeit profitieren.

In kultureller Hinsicht ist die Szene zudem ein Statement zum Status der Modebranche als Schauplatz gesellschaftlicher Bedeutungsbildung. Figuren wie Miranda Priestly haben Mode für ein breiteres Publikum narrativ aufbereitet und damit das öffentliche Interesse an redaktioneller Macht, Stilregeln und der oft unsichtbaren Hierarchie innerhalb großer Magazine geweckt. Die kurze Begegnung in Mailand erneuert diese Betrachtung und zeigt, wie fiktionale Charaktere reale Akteure reflektieren und umgekehrt.

Abschließend lässt sich sagen: Das Mailänder Zusammentreffen war mehr als ein PR-Coup. Es war ein bewusst gesetztes Zeichen für die Verwobenheit von Erzählung, Prominenz und Modebranche — ein Moment, der sowohl Fans als auch Branchenbeobachter zum Diskutieren, Interpretieren und Erinnern anregte.

Was die Fortsetzung verspricht

Die neue Filmproduktion kehrt in die Welt des Runway-Magazins zurück, diesmal mit einem klaren Fokus auf die digitale Zäsur in der Branche und den fortschreitenden Rückgang der gedruckten Medien. Dieses Thema ist aktuell und relevant: Magazine müssen sich kontinuierlich an Streaming-Plattformen, soziale Netzwerke und veränderte Werbemodelle anpassen. Die Fortsetzung will genau diese Umbrüche thematisieren und damit die satirische Schärfe des Originals mit gegenwärtigen Branchenrealitäten verknüpfen.

Anne Hathaway und Emily Blunt werden in ihren Rollen als Andy und Emily zurückkehren; bei Blunt hat sich die Figur inzwischen zur einflussreichen Werbechefin gewandelt. Diese Entwicklung erlaubt dem Drehbuch, neue Aspekte des Mediengeschäfts zu beleuchten: wie Content-Strategien, Influencer-Kooperationen, native Advertising und datengetriebene Kampagnen traditionelle redaktionelle Machtstrukturen herausfordern. Solche Erzählstränge bieten Stoff für dramatische und zugleich plausible Konflikte zwischen kreativem Redaktionsethos und kommerziellem Druck.

Der Film scheint das Ziel zu verfolgen, die bissige Satire des 2006er Originals beizubehalten, gleichzeitig aber auch tiefer in die wirtschaftlichen und technologischen Mechanismen einzutauchen, die moderne Modeunternehmen prägen. Anstelle der ausschließlichen Konzentration auf Star-Redakteure könnte die Produktion nun auch die Rolle von Social-Media-Algorithmen, Performance-KPIs und plattformbasierten Reichweitenstrategien thematisieren — Aspekte, die heute den Erfolg von Modestrecken und Kampagnen wesentlich beeinflussen.

Die narrative Herausforderung besteht darin, die Komplexität der Medienökonomie verständlich und unterhaltsam zu vermitteln, ohne die emotionale Komponente der Figuren zu opfern. Ein gut gelungenes Beispiel wäre, wenn der Film zeigt, wie eine erfolgreiche Print-Story einst Reichweite und Prestige generierte, während heute eine virale Kampagne mit kurzen Clips auf einer Plattform wie TikTok oder ein klug platzierter Instagram-Post eine ähnliche, wenn nicht größere Wirkung erzielen kann. Solche Gegenüberstellungen bieten reichlich Anlass für Charakterentwicklung, satirische Spitzen und sozialkritische Reflexion.

Darüber hinaus darf man gespannt sein, wie die Fortsetzung die Balance zwischen Nostalgie und zeitgemäßer Erzählweise findet. Nostalgische Momente — Referenzen an das Original, visuelle Reminiszenzen, Cameos — werden wahrscheinlich das Fan-Herz erfreuen. Gleichzeitig erwarten heutige Zuschauer eine inhaltliche Substanz, die aktuelle Debatten um Vielfalt, Nachhaltigkeit und die Arbeitspraxis innerhalb der Modebranche adressiert. Ein vielversprechender Ansatz wäre, traditionelle Machtstrukturen zu hinterfragen und neue Stimmen innerhalb der Branche sichtbar zu machen, ohne die kompositorische Ironie des Originals zu verlieren.

Produzentenseitig liegt ein Schwerpunkt auf der Vermarktung: Die Szene in Mailand war zugleich ein geschickter Teaser für die Fortsetzung. Der medienwirksame Clip fungierte als Multiplikator, der das Thema Film-Mode-Kooperation sichtbar machte und die Diskussion in einer Zeit anheizte, in der virale Inhalte entscheidend für den Erfolg großer Releases sind. Solch eine Strategie kann die Aufmerksamkeit für einen Kinostart erheblich erhöhen, insbesondere wenn sie mit Influencer-Partnerschaften, PR-Events und gezielter Social-Media-Kommunikation kombiniert wird.

Die Veröffentlichung ist für den 1. Mai 2026 geplant. Die zentrale Frage bleibt, ob die Fortsetzung die kulturelle Strahlkraft des Originals wiederentfacht oder diese in die Streaming-Ära übersetzt und damit neu definiert. Kritiker und Filmhistoriker werden dabei nicht nur auf die schauspielerischen Leistungen achten — insbesondere auf die Rückkehr von Streep, Hathaway und Blunt — sondern auch auf die erzählerische Qualität: Gelingt es dem neuen Film, die komplexen ökonomischen Realitäten der Medienwelt anschaulich und pointiert darzustellen?

Ein weiterer Aspekt, der die Aufmerksamkeit von Brancheninsidern verdient, ist die Zusammenarbeit mit realen Modemarken wie Dolce & Gabbana. Solche Kooperationen bieten die Chance, authentische Settings zu nutzen und gleichzeitig Markenästhetik in die filmische Erzählung zu integrieren. Die Dreharbeiten auf einer echten Fashion Week verleihen dem Film Atmosphäre und Glaubwürdigkeit, erfordern aber auch feines Abstimmungsvermögen zwischen Produktionsteam und Veranstaltungspartnern, damit sich beide Seiten sinnvoll repräsentiert sehen.

Schließlich lohnt sich ein Blick auf die möglichen Auswirkungen auf die Modebranche selbst: Filme wie Der Teufel trägt Prada haben historische Strahlkraft und prägen die öffentliche Wahrnehmung von Redaktionen, Designern und Modellen. Eine erfolgreiche Fortsetzung kann nicht nur Unterhaltung liefern, sondern auch Debatten über Arbeitsbedingungen, Machtverhältnisse und die Zukunft der Medien anstoßen. Selbst wenn die Fortsetzung primär als Popcorn-Kino konzipiert ist, kann sie Diskussionen anstoßen, die weit über Kinosaal und Laufsteg hinausreichen.

Kurz zusammengefasst: The Devil Wears Prada 2 verspricht, die satirische DNA des Originals zu bewahren und gleichzeitig zeitgemäße Themen wie Digitalisierung, Medienwandel und die Verschiebung von redaktioneller zu plattformbasierten Machtstrukturen kritisch zu beleuchten. Ob das Ergebnis als würdige Fortsetzung oder als moderne Neuinterpretation wahrgenommen wird, hängt von der Balance zwischen Nostalgie, inhaltlicher Tiefe und der Fähigkeit ab, komplexe Branchenprozesse lebendig zu machen.

Kontextuell wurde der erste Film Der Teufel trägt Prada nicht nur aufgrund der Darbietungen — vor allem der von Streep — zu einem kulturellen Phänomen, sondern weil er eine Insiderperspektive auf die Modewelt populär machte. Dokumentarfilme wie The September Issue haben die reale redaktionelle Macht sichtbar gemacht; die neue Produktion könnte nun untersuchen, wie diese Macht im digitalen Zeitalter neu verteilt wurde.

Hinter den Kulissen wirkte das Mailänder Set bewusst meta: Schauspieler in Kostüm bei einer echten Show, die der lebenden Archetypin ihrer Figuren begegnen. Die starke Resonanz des Clips in sozialen Medien zeigt, dass das Publikum sowohl für Nostalgie empfänglich ist als auch für schärfere, aktualisierte Betrachtungen des Modegeschäfts. In einer Branche, die ständig zwischen Tradition und Innovation oszilliert, ist diese Kombination besonders wirkungsvoll.

Abschließend sei noch angemerkt: Der Mailänder Moment war genauso sehr ein Marketingcoup wie eine natürliche Verschmelzung zweier kreativer Welten — Film und Mode — die sich historisch wechselseitig befruchtet haben. Ob als bewusstes PR-Instrument oder als liebevolle Hommage an ein ikonisches Filmwerk — dieser Moment bleibt ein kleines, aber bedeutendes Kapitel in der fortdauernden Geschichte davon, wie Popkultur und Mode gegenseitig ihre Bedeutungszuschreibungen formen.

Quelle: hollywoodreporter

Kommentar hinterlassen