6 Minuten

Hintergrund: Was ist eine Hydrid-Ionen-Batterie?

Wissenschaftler am Dalian Institute of Chemical Physics (DICP) der Chinesischen Akademie der Wissenschaften haben die erste wiederaufladbare Hydrid-Ionen-(H⁻)-Batterie demonstriert, die bei Raumtemperatur arbeitet. Hydrid-Ionen sind Wasserstoffatome mit einem zusätzlichen Elektron; aufgrund ihrer extrem geringen Masse und der charakteristischen Redox-Eigenschaften gelten H⁻-Ionen als vielversprechende alternative Ladungsträger für elektrochemische Systeme der nächsten Generation. In der Grundlagenforschung und Materialentwicklung weckte diese Eigenschaft Interesse, weil Hydrid-Ionen theoretisch sehr hohe spezifische Kapazitäten und schnelle Transportwege ermöglichen können.

Historisch gesehen wurde der Fortschritt jedoch durch das Fehlen geeigneter Elektrolyte gebremst: Diese müssen eine schnelle Hydrid-Mobilität mit thermischer und elektrochemischer Stabilität sowie einer guten Verträglichkeit zu den Elektroden kombinieren. Viele hydride-basierte Materialien sind zudem luft- und feuchtigkeitsempfindlich, reagieren leicht mit Sauerstoff oder Wasser und verändern dabei ihre Leitfähigkeit oder Struktur. Daher stellte die Entwicklung eines alltagstauglichen Elektrolyts, der sowohl hohe Ionenleitfähigkeit als auch Robustheit bietet, eine zentrale Hürde für praktische Hydrid-Ionen-Batterien dar.

Experiment und Materialien: Ein neuer Core–Shell-Hydrid-Elektrolyt

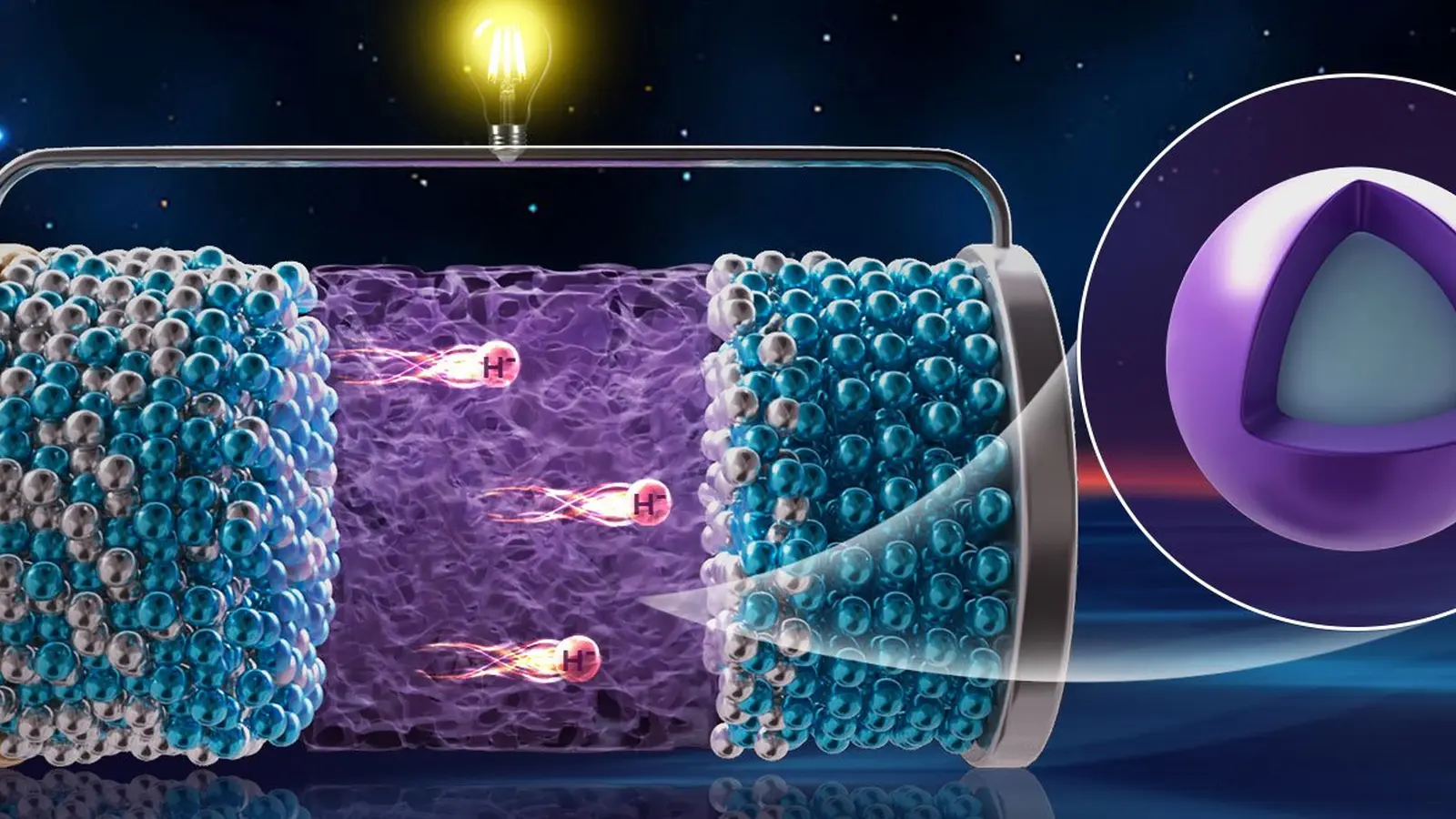

Die Forscher stellten die erste bei Raumtemperatur arbeitende Festkörper-Hydrid-Ionen-Batterie vor. Credit: DICP

Das DICP-Team ging das Elektrolytproblem mit einem heterojunction-inspirierten Core–Shell-Verbund an, der als 3CeH3@BaH2 bezeichnet wird. In diesem Konzept umgibt eine dünne Schale aus Bariumbhydrid (BaH2) einen Kern aus Cerhydrid (CeH3). CeH3 liefert eine hohe intrinsische Hydrid-Ionen-Leitfähigkeit, während die BaH2-Hülle strukturelle Stabilität und elektrochemische Robustheit beisteuert. Die Kombination beider Komponenten ermöglicht schnellen H⁻-Transport bei Umgebungstemperatur und schützt zugleich vor Degradation während typischer Batterie-Betriebszyklen.

Technisch beruht das Design auf der Idee, unterschiedliche Materialeigenschaften synergistisch zu nutzen: Der Kern maximiert die Ladungsträgerdichte und die Leitfähigkeit, die Hülle bildet eine Barriere gegen unerwünschte chemische Reaktionen und verbessert die mechanische Integrität. Durch fein abgestimmte Grenzflächenchemie und kontrollierte Mikrostruktur lassen sich außerdem mögliche Ladungssperren an Korngrenzen reduzieren, was die effektive macroskopische Leitfähigkeit erhöht. Solche Core–Shell-Architekturen sind in anderen Festkörperionenforschungskontexten bereits als vielversprechend erkannt worden, wurden aber bislang selten auf Hydrid-ionen-Systeme angewandt.

Batterieaufbau und Leistungskennzahlen

Mit diesem Elektrolyt setzten die Forscher einen All-Festkörper-Prototyp zusammen, dessen Zellkonfiguration CeH2 | 3CeH3@BaH2 | NaAlH4 lautet. Als aktive Kathodenkomponente diente Natriumalanat (NaAlH4), ein bekanntes Wasserstoffspeichermaterial, das aufgrund seiner reversiblen Hydrid-Aufnahme/-Abgabe und seiner relativ hohen gravimetrischen Kapazität ausgewählt wurde. In diesem Aufbau fungiert NaAlH4 als positiv arbeitende Elektrode, die Hydrid-Ionen aufnehmen und wieder abgeben kann.

Bei Raumtemperatur zeigte die positive Elektrode eine anfängliche Entladungskapazität von 984 mAh g⁻1 und hielt nach 20 Zyklen noch 402 mAh g⁻1. Diese Werte sind beeindruckend im Kontext von Laborprototypen mit neuartigen Ladungsträgern: die hohe anfängliche Kapazität deutet auf effiziente Nutzung der elektroaktiven Speichermasse hin, der Rückgang über Zyklen hinweg weist jedoch auf noch ungeklärte Verluste hin, etwa durch Grenzflächenreaktionen, Volumenänderungen oder partielle Inaktivierung von aktiven Phasen. In einer gestapelten Konfiguration erzeugte der Prototyp eine Betriebsspannung von etwa 1,9 V und konnte eine gelbe LED-Lampe betreiben — ein einfacher, aber aussagekräftiger Praxistest, der die Fähigkeit zur Abgabe nutzbarer Energie demonstriert.

Zur Charakterisierung wurden vermutlich elektrochemische Messungen wie galvanostatische Zyklenzählung, Impedanzspektroskopie (EIS) und möglicherweise in situ-Analysen eingesetzt, um Leitfähigkeiten, Polarisation und Degradationsmechanismen zu quantifizieren. Solche Messungen sind entscheidend, um Kapazitätsverluste zu verstehen und gezielte Material- oder Prozessoptimierungen abzuleiten. Weitere Feinanalyse der Grenzflächen (z. B. mittels TEM, XPS oder Neutronenstreuung) kann Aufschluss über interphasische Produkte oder Diffusionsbarrieren geben.

Wesentliche Erkenntnisse, Sicherheit und Folgen

Der Core–Shell-Elektrolyt bewältigte drei kritische Hürden: schnellen Hydrid-Transport bei Raumtemperatur, thermische Robustheit und Elektrodenverträglichkeit. Diese drei Punkte waren in früheren Arbeiten oft ein Kompromiss: Materialien mit hoher Leitfähigkeit waren instabil, stabile Materialien hatten niedrige Leitfähigkeit. Durch das heterogene Design konnte das Team diese Anforderungen besser kombinieren und so ein nutzbares Betriebsfenster schaffen.

Ein weiterer Vorteil dieses Ansatzes ist die Vermeidung von Metalldendritenbildung, die in vielen Metallanoden-Batterien eine häufige Ursache für Kurzschlüsse und Sicherheitsrisiken darstellt. Da das System hydrogenbasierte Ladungsträger verwendet, reduziert sich das Risiko für dendritische Metalleinschläge erheblich — was grundsätzlich die Betriebssicherheit verbessern kann. Dennoch bleiben praktische Sicherheitsfragen offen: Viele Hydride reagieren bei Kontakt mit Luft- oder Feuchtigkeitseinwirkung exotherm, weshalb Gehäuse, Herstellung und Handling anspruchsvoll sein können. Die Fähigkeit des BaH2-Kerns, als Schutzschicht zu wirken, hilft zwar, verhindert aber nicht automatisch eine komplette Umweltstabilisierung.

Prof. Ping Chen und Kollegen am DICP betonen, dass die einstellbare Chemie der Hydridmaterialien neue Wege eröffnet, Kapazität, Leistungsfähigkeit (Rate capability) und Zyklenstabilität zu optimieren. Durch gezielte Dotierung, Defektengineering oder Oberflächenmodifikation könnten Leitfähigkeit und Grenzflächenstabilität weiter verbessert werden. Obwohl die hier präsentierten Ergebnisse eine frühe Labor-Demonstration und kein marktreifes Produkt darstellen, markieren sie dennoch einen wichtigen Fortschritt in Material- und Zellarchitektur, der die hydrid-ionenbasierte Energiespeicherung als ernstzunehmende Alternative voranbringt.

Aus wissenschaftlicher Sicht bietet dieses Resultat auch neue Untersuchungsfelder: etwa die fundamentale Diffusionskinetik von H⁻ in verschiedenen Kristallstrukturen, die Rolle von Korngrenzen und Phasenübergängen bei Hydrid-Transport sowie die Wechselwirkung zwischen Hydrid-Ionen und elektronisch leitenden Additiven. Solche Erkenntnisse können Mittel liefern, um die Leistungsdichte und die Lebensdauer gezielt zu steigern.

Zukünftige Perspektiven

Zu den nächsten Schritten zählen die Verbesserung der Zykluslebensdauer, die Skalierung der Synthese des zusammengesetzten Elektrolyten und die Integration kompletter Zellarchitekturen, die auf hohe Energiedichte, Leistung und Herstellbarkeit optimiert sind. Insbesondere die Reproduzierbarkeit der Core–Shell-Struktur im größeren Maßstab und die Kontrolle über Partikelgrößenverteilung sind entscheidend für industrielle Anwendungen. Auch Fragen der Prozessführung — etwa Feststoff-Sinterprozesse, Beschichtungsverfahren oder Pelletierung — müssen gelöst werden, um stabile, langlebige und wirtschaftliche Zellen herstellen zu können.

Wenn diese technischen Meilensteine erreicht werden, könnten Hydrid-Ionen-Batterien bestehende wiederaufladbare Chemien ergänzen — beispielsweise für stationäre Netzspeicher, tragbare Elektronik oder Nischenanwendungen, bei denen geringe Masse und hydrogenbasierte Chemie besondere Vorteile bieten. In bestimmten Fällen könnte die geringe Massenzunahme pro gespeicherter Ladung und die mögliche hohe gravimetrische Kapazität Hydrid-Systeme für Luft- und Raumfahrtanwendungen attraktiv machen, wo jedes Gramm zählt.

Gleichzeitig müssen Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit betrachtet werden: Rohstoffverfügbarkeit, Recyclingfähigkeit hydridbasierter Materialien und Energieaufwand bei Herstellung beeinflussen die Gesamtökobilanz. Langfristige Forschung sollte deshalb nicht nur an Leistungsparametern, sondern auch an Lebenszyklusanalysen, materialökonomischen Aspekten und Sicherheitskonzepten arbeiten, um einen wirklichen Technologietransfer in industrielle Anwendungen zu ermöglichen.

Abschließend lässt sich festhalten, dass die Demonstration einer bei Raumtemperatur arbeitenden Festkörper-Hydrid-Ionen-Batterie ein bedeutender Schritt in der Batterieforschung ist. Sie erweitert das Portfolio möglicher Ladungsträger und eröffnet neue Forschungs- und Entwicklungsrichtungen, die sowohl grundlegende Materialwissenschaft als auch angewandte Zelltechnik betreffen. Die nächsten Jahre werden zeigen, wie schnell sich diese Konzepte von Laborprototypen zu marktfähigen Produkten weiterentwickeln lassen.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen