8 Minuten

Neue Analyse legt nahe, dass das frühe Universum Wärme behielt, bevor die ersten Sterne entstanden

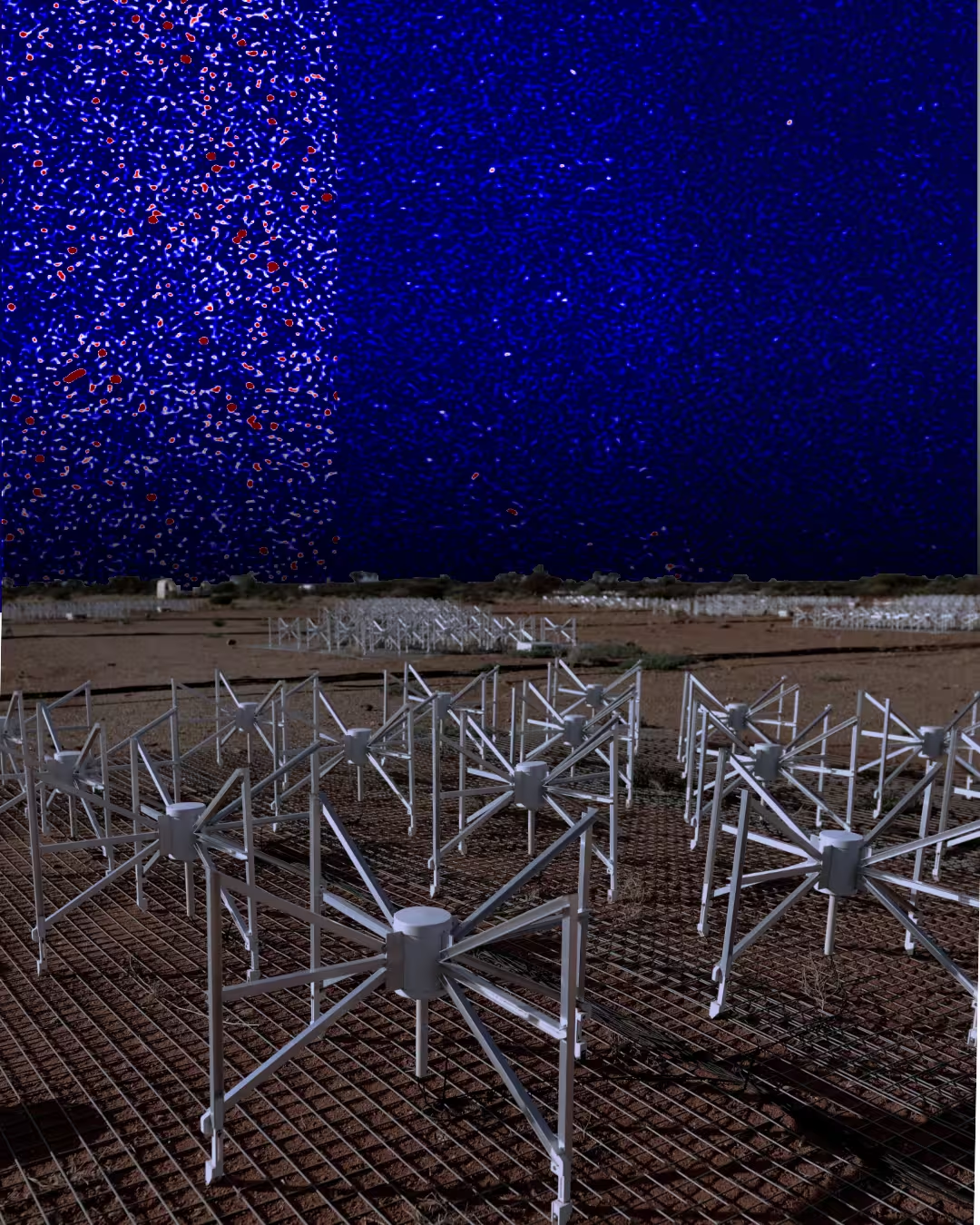

Ein Team am International Centre for Radio Astronomy Research (ICRAR) berichtet über Hinweise, dass das intergalaktische Medium während der Epoche, in der die ersten Sterne und Galaxien entstanden, wärmer war als bisher angenommen. Das Ergebnis basiert auf einer tiefgehenden Radioanalyse mit dem Murchison Widefield Array (MWA) und stellt Modelle infrage, die das Universum als aus einem ultrakalten Zustand hervorgehend beschreiben. Gleichzeitig setzt die Studie neue Grenzen dafür, wann und wie die ersten leuchtenden Quellen ihre Umgebung erwärmten und ionisierten.

Wissenschaftlicher Hintergrund: Die Epoche der Reionisation und das 21-Zentimeter-Signal

Die Epoche der Reionisation (EoR) bezeichnet den Zeitraum, in dem die ersten Generationen von Sternen, Schwarzen Löchern und stellaren Überresten genug energiereiche Strahlung erzeugten, um das zuvor neutrale Wasserstoffgas im Kosmos zu ionisieren. Vor dem Einschalten dieser Quellen durchlief das Universum ein sogenanntes kosmisches "Dunkelzeitalter" — eine Phase mit kaum sichtbaren Lichtquellen außer dem Restleuchten des Urknalls.

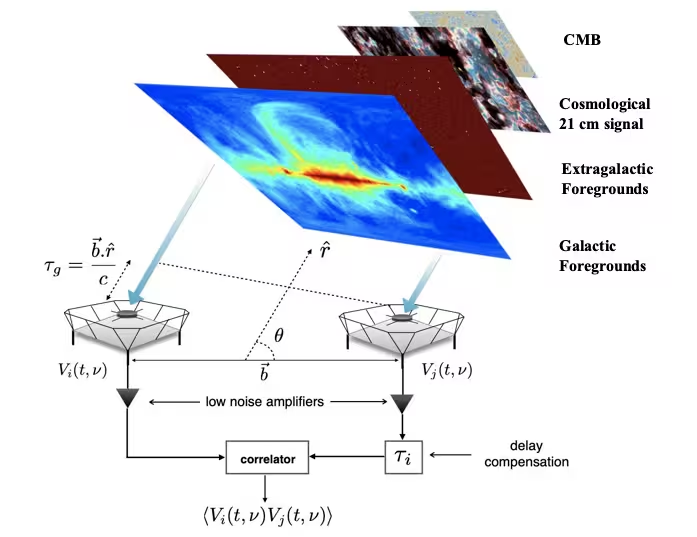

Radioastronomen untersuchen diese Zeit mithilfe der 21-Zentimeter-Wasserstofflinie — eines sehr langwelligen Radiosignals, das von neutralem Wasserstoff erzeugt wird. Da 21-cm-Wellen durch intervenierendes Gas dringen, das sichtbares Licht streut, kann ihre Messung Aufschluss über die thermische und Ionisationsgeschichte des frühen Universums geben. Eine eindeutige Detektion würde einschränken, wann Röntgen- und Ultraviolettphotonen begannen, das intergalaktische Medium zu erwärmen und zu ionisieren.

Das 21-Zentimeter-Signal ist dabei kein einfaches, einzelnes Auslesesignal, sondern ein räumlich und zeitlich verteiltes Merkmal, das Stärke und Form abhängig von Temperatur, Dichte und Ionisationsgrad des neutralen Wasserstoffs annimmt. Deshalb erlauben 21-cm-Messungen nicht nur eine Datierung der Reionisation, sondern auch die Kartierung ihrer Topologie — das heißt, wie ionisierte Blasen sich im neutralen Medium ausbreiten.

Beobachtungen, Datenverarbeitung und die MWA-Kampagne

Das ICRAR-Team kombinierte annähernd ein Jahrzehnt an MWA-Beobachtungen, um eine bislang unerreichte Empfindlichkeit zu erreichen. Die Extraktion eines kosmologischen 21-cm-Signals ist extrem anspruchsvoll, weil der Himmel von starken Radioemissionen dominert wird: nahegelegene Galaxien, die Milchstraße, menschengemachte Störungen und instrumentelles Rauschen überlagern das gesuchte Signal um mehrere Größenordnungen.

Um die schwachen, kosmologischen Fluktuationen vom dominanten Vordergrund zu trennen, entwickelte die Gruppe verfeinerte Verfahren zur Vordergrundsubtraktion und Kalibrierung. Diese Methoden berücksichtigen instrumentelle Systematiken, Frequenzabhängigkeiten und die Morphologie der Vordergrundquellen — Aspekte, die in früheren Analysen häufig die Sensitivität begrenzten.

Die Entwicklung der MWA-Bilder (oben), beginnend mit Radiorauschen von Vordergrundquellen (links), lokaler Interferenz (Mitte) und schließlich dem ruhigen, "gereinigten" Bild (rechts). (Nunhokee et al/ICRAR/Curtin University)

Die verbesserte Pipeline erhöht dem Team zufolge das Verständnis für instrumentelle Effekte und die Struktur der Vordergründe. Das schafft Vertrauen in die Residualkarten, in denen ein kosmologisches Signal auftreten könnte. Auch wenn die Studie keine definitive 21-cm-Detektion präsentiert, erlauben die hohe Datenqualität und die Tiefe der Residuen neue obere und untere Grenzen für die Temperatur des Gases vor und während der Reionisation.

Vordergrundstörungen müssen entfernt werden, um das schwache, gesuchte 21-Zentimeter-Signal freizulegen (Nunhokee et al. ApJ, 2025).

Technisch gesehen kombiniert das Team mehrere Kalibrierungsschritte: Richtungssensitive Kalibration zur Korrektur von Antennenvariationen, spektrale Modellierung zur Trennung langsam variierender Vordergründe und statistische Verfahren zur Quantifizierung der Unsicherheit in den Residuen. Solche Schritte sind notwendig, um zwischen echten kosmologischen Fluktuationen und Artefakten zu unterscheiden.

Wichtiges Ergebnis: Hinweise auf ein "vorgewärmtes" intergalaktisches Medium

Das zentrale Ergebnis lautet, dass das intergalaktische Medium (IGM) nicht so kalt war, wie es viele minimalistische Modelle voraussetzen. Die ICRAR-Analyse deutet auf ein moderates Maß an Erwärmung hin, das bereits vor oder zu Beginn der Reionisation stattgefunden hatte. Diese Erwärmung ist zwar nicht extrem, reicht aber aus, um Szenarien auszuschließen, in denen die Reionisation vollständig unter sehr niedrigen Temperaturen abläuft.

Als plausibelste Erhitzungsquellen gelten hochenergetische Röntgenstrahlung von den ersten akkretierenden Schwarzen Löchern und von stellaren Überresten wie Röntgendoppelsternen (X-ray Binaries). Röntgenphotonen haben eine große mittlere freie Weglänge und können über große Volumina Energie in neutrales Gas einbringen, was zu einer flächigen Erhöhung der Temperatur führt — genau das, was die MWA-Einschränkungen nahelegen.

Neben Röntgenquellen könnten auch exotischere Mechanismen — etwa annihilierende oder zerfallende dunkle Materie — zur Vorwärmung beitragen. Obwohl solche Szenarien bislang spekulativ sind, schließen die neuen Daten gewisse Parameterbereiche für diese Mechanismen ein und legen nahe, dass astrophysikalische Quellen wie frühe Schwarze Löcher und massereiche Sterne die wahrscheinlichere Erklärung liefern.

Implikationen für Kosmologie und Galaxienentstehung

Diese neuen Beschränkungen verfeinern Modelle zur frühen Strukturentstehung. Wärmeres Gas beeinflusst sowohl das Timing als auch die Topologie der Reionisation: Erwärmte Bereiche zeigen abgeschwächte 21-cm-Absorptionssignale und verändern den Kontrast zwischen ionisierten Blasen und dem umgebenden neutralen Medium. Das hat direkte Folgen für Simulationen, die Sternentstehung, das Wachstum von Schwarzen Löchern und radiativen Transfer über kosmische Längen integrieren.

In praktischer Hinsicht reduziert das Ausschließen extrem kalter Reionisationsszenarien den Parameterraum für bevorstehende Experimente und macht theoretische Vorhersagen für Instrumente wie das Square Kilometre Array (SKA), das Hydrogen Epoch of Reionization Array (HERA) und andere niederfrequente Radioteleskopnetze präziser. Simulationsgruppen können nun zielgerichteter Modelle testen, die frühe Röntgenquellen, Sternpopulations-Parameter und Feedback-Prozesse berücksichtigen.

Außerdem hat die Temperatur des IGM Einfluss auf die Bildung kleiner Galaxien: Wärmeres Gas erhöht den Jeans-Filtermaßstab und kann so die Akkretion von Gas in kleinen Halos hemmen. Das wiederum würde die frühe Sternentstehungsrate und die Lichtproduktion in den ersten Galaxien modulieren — ein Rückkopplungsmechanismus, den zukünftige Beobachtungen genauer charakterisieren müssen.

Expertise und Einordnung

"Die Kombination aus langfristigen Beobachtungskampagnen und sorgfältiger Instrumentenmodellierung ist der Schlüssel zur Entschlüsselung der kosmischen Morgendämmerung", sagt Dr. Mira Anand, eine Beobachtungskosmologin, die nicht an der ICRAR-Studie beteiligt war. "Diese Ergebnisse liefern noch keine direkte 21-cm-Detektion, aber sie schränken die thermische Geschichte bedeutend ein und sprechen dafür, dass Röntgenquellen früh und messbar wirkten. Das ist für die nächste Experimentengeneration entscheidend."

Die Einschätzung von Fachleuten unterstreicht, dass methodische Fortschritte — nicht nur zusätzliche Beobachtungszeit — entscheidend sind. Verbesserte Modelle für Vordergründe, realistischere instrumentelle Simulationen und striktere statistische Tests erhöhen die Wahrscheinlichkeit, ein echtes kosmologisches Signal von Artefakten zu unterscheiden.

Zukünftige Perspektiven und nächste Schritte

Die ICRAR-Wissenschaftler erwarten, dass weitere Beobachtungen und kontinuierliche Verbesserungen in der Vordergrundbehandlung das mittlerweile vergrabene 21-cm-Signal freilegen werden. Mit empfindlicheren Arrays und der Bündelung langjähriger Datensätze sollte die Kombination aus besserer Signalausbeute und breiterer Frequenzabdeckung innerhalb der nächsten Jahre zu einer positiven Detektion führen.

Eine bestätigte 21-cm-Detektion würde es Astronominnen und Astronomen erlauben, die zeitliche und räumliche Abfolge von Erwärmung und Ionisation zu kartieren und die Beiträge von frühen Sternen, Schwarzen Löchern und möglichen exotischen Quellen zu trennen. Solche Karten würden unser Verständnis darüber revolutionieren, wie die ersten leuchtenden Objekte entstanden und wie sie das intergalaktische Umfeld veränderten.

Praktisch gesehen werden künftige Analysen mehrere Fortschritte kombinieren müssen: erhöhte Bandbreite, höhere dynamische Reichweite gegen Vordergründe, bessere Modelle für die kosmische Signalstatistik und die Integration von Ergebnissen aus anderen Wellenlängenbereichen (z. B. Röntgen- oder Infrarotbeobachtungen). Das Zusammenspiel von Beobachtung und Simulation bleibt dabei zentral.

Schlussbemerkung

Die ICRAR-Studie stellt einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur Entzifferung der kosmischen Morgendämmerung dar. Indem das Team ein Jahrzehnt an MWA-Daten integriert und die Methoden zur Vordergrundsubtraktion vorantrieb, konnte es den thermischen Zustand des frühen Universums eingrenzen und zeigen, dass eine Phase der Vorwärmung der Reionisation vorausging oder mit ihr einherging. Zwar bleibt die lang erwartete 21-Zentimeter-Detektion vorerst unter den Vordergründen verborgen, doch der Pfad zu ihrer Entdeckung wird immer deutlicher — und damit auch die Möglichkeit, eine präzisere Erzählung darüber zu erstellen, wie die ersten Sterne und Schwarzen Löcher das Universum veränderten.

Für Forschende im Feld bedeutet dies: präzisere Modelle, gezieltere Beobachtungen und die Entwicklung neuer datengesteuerter Analyseverfahren. Für das größere Bild heißt es: Wir nähern uns der Fähigkeit, die Geschichte der ersten Milliarde Jahre kosmischer Evolution detailliert zu lesen — eine Leistung, die nicht nur kosmologische Fragen beantwortet, sondern auch Einsichten in die Entstehung der ersten Galaxien und der Vorläufer heutiger Strukturen liefert.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen