10 Minuten

Warum die Erde gefährliche Venus-Co-Orbitale übersieht

Astronominnen und Astronomen warnen, dass eine beträchtliche Population von Asteroiden, die in derselben Sonnennähe wie die Venus um die Sonne kreisen, von bodengestützten Teleskopen praktisch unsichtbar bleiben könnte. Diese sogenannten Venus-Co-Orbitale — Objekte, die die gleiche Umlaufzeit um die Sonne wie die Venus teilen, aber nicht die Venus selbst umkreisen — können verborgen bleiben, weil sie sich näher an der Sonne befinden als die Erde. Von unserer Beobachtungsposition aus müssen wir Richtung Sonne schauen, um sie aufzuspüren; das schwache Sonnenlicht, das sie reflektieren, geht in der Helligkeit des Tageshimmels und der Blendung durch die Sonne unter.

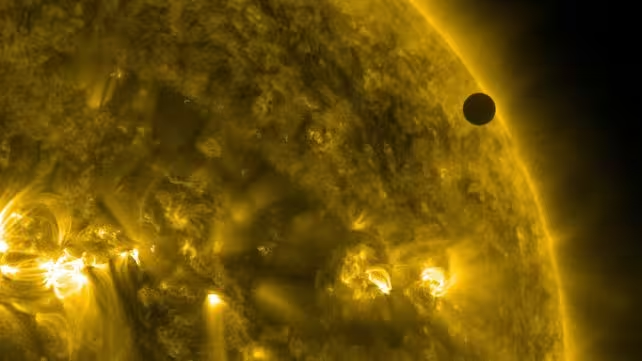

Ein Bild des Solar Dynamics Observatory von der Venus beim Vorbeizug vor der Sonnenscheibe. (NASA/SDO, AIA)

Was sind Venus-Co-Orbitale und wie verhalten sie sich?

Co-Orbitale sind Asteroiden, deren Bahnen in Resonanz mit der Bahn eines Planeten stehen. Sie umkreisen nicht den Planeten selbst, sondern die Sonne in einem ähnlichen Periodenverhältnis. Im Fall der Venus bedeutet das: Diese Objekte haben eine Umlaufzeit um die Sonne, die derjenigen der Venus sehr nahekommt. Das führt zu komplexen Relativbahnen — manchmal laufen die Asteroiden der Venus voraus, manchmal folgen sie ihr, und in anderen Fällen beschreiben sie Hufeisen- oder Schleifenbahnen, die sich dynamisch mit der Planetenbahn überschneiden. Solche Konfigurationen resultieren aus gravitativen Wechselwirkungen und langfristigen Resonanzeffekten.

Bislang haben Astronominnen und Astronomen etwa 20 bestätigte Venus-Co-Orbitale katalogisiert. Dynamische Simulationen deuten jedoch darauf hin, dass diese entdeckte Teilmenge nur einen Bruchteil der tatsächlichen Population repräsentieren könnte. Insbesondere könnten zahlreiche kleinere oder dunklere Objekte unentdeckt bleiben, schlicht weil unsere Sichtlinie und gegenwärtigen Suchstrategien sie systematisch ausblenden.

Bahnstabilität und Exzentrizität

Bekannte Venus-Co-Orbitale weisen im Allgemeinen relativ hohe Bahnexzentrizitäten auf (typischerweise größer als etwa 0,38). Die Exzentrizität beschreibt, wie stark eine Bahn von einer perfekten Kreisbahn abweicht: Ein Wert von 0 entspricht einem Kreis, höhere Werte kennzeichnen zunehmend elliptische, gestreckte Umlaufbahnen. Objekte mit hoher Exzentrizität können zeitweise deutlich weiter von der Venus entfernt sein und sich der Erde näher nähern, was ihre Sichtbarkeit vereinzelt erhöht — etwa in der Dämmerung, wenn die Sonne knapp unter dem Horizont steht und die Lichtbedingungen für die Beobachtung günstiger sind.

Gleichzeitig sind die Dynamiken in diesem Bahnbereich oft chaotisch. Numerische Integrationen zeigen, dass einzelne Objekte ihre Konfigurationen über Zeiträume von grob 10.000 bis 15.000 Jahren ändern können, während Vorhersagen für die exakte Bahn eines bestimmten Körpers nach etwa 150 Jahren zunehmend unzuverlässig werden. Während solcher dynamischer Übergänge kann ein Asteroid aus einer Venus-resonanten Bahn in eine Bahn wandern, die ihn in die Nähe der Erdbahn bringt — mit der Möglichkeit, die Erdbahn tatsächlich zu schneiden und damit über geologische Zeiträume hinweg ein Einschlagsrisiko darzustellen.

Zu den Ursachen dieser instabilen Entwicklung zählen wiederholte nahe Begegnungen mit inneren Planeten, konservative Effekte wie säkulare Resonanzen und die weiterreichende Wirkung kleiner Störungen über lange Zeiträume. Wechselwirkungen mit Merkur, der Venus selbst und gelegentlich sogar mit der Erde können die Bahnelemente allmählich umformen und so langfristig die Population in erdnahere Orbits umverteilen.

Begrenzungen der Entdeckung: Warum Teleskope diese Objekte übersehen

Die meisten gegenwärtigen Himmelsdurchmusterungen sind für Objekte optimiert, die bei moderaten Sonnenelongationen (also Winkeln, die von der Sonne weg zeigen) zu sehen sind. Viele Suchprogramme — beispielsweise Pan-STARRS, ATLAS oder frühere Catalina-Scans — arbeiten am effektivsten, wenn sie Felder abdecken, die weit genug von der Sonne entfernt sind, damit der dunkle Nachthimmel die empfindlichen Detektoren nicht überstrahlt. Objekte mit geringer Exzentrizität und damit kleinem Winkelabstand zur Sonne verbleiben hingegen im Tages- oder Dämmerungshimmel, wo das von ihnen reflektierte Licht im hellen Himmelshintergrund untergeht. Die diffuse Himmelshelligkeit und das Streulicht sorgen dafür, dass schwache Asteroiden innerhalb eines bestimmten Winkelabstandes kaum kontrastierbar sind.

Neue dynamische Untersuchungen haben deshalb die Aufmerksamkeit verlagert auf niederexzentrische Co-Orbitale, die sehr nahe an der Venusbahn bleiben und daher von der Erde aus oft in einem Bereich des Himmels liegen, der für klassische bodengebundene Beobachtungen problematisch ist. Selbst großflächige, empfindliche Instrumente stoßen hier an physikalische Grenzen: Es fehlen ausreichend dunkle, konfliktfreie Zeitfenster, und die Atmosphärenstreuung bei tiefem Sonnenstand verstärkt die Blendung weiter.

Eine Illustration verschiedener Bahnexzentrizitäten. (Phoenix7777/Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Rolle kommender Beobachtungsprogramme

Das Vera C. Rubin Observatory (bekannt für das Legacy Survey of Space and Time, LSST) wird dank seines großen Gesichtsfelds und der hochauflösenden Kamera die Suche nach erdnahen Objekten deutlich voranbringen. Doch Simulationen zeigen, dass Rubin nur einen Teil der niederexzentrischen Venus-Co-Orbitale entdecken wird — und das meist in begrenzten Zeitfenstern pro Jahr, wenn geometrische Konstellationen und Dämmerungsbedingungen günstig zusammenfallen. Damit bleibt das innere Sonnensystem in einem Bereich, in dem Beobachtungsfenster saisonal und teilweise zufällig sind.

Raumgestützte Missionen, die auf Entdeckung im inneren Sonnensystem ausgelegt sind, könnten diese Lücke schließen. Zum Beispiel ist NEO Surveyor, ein von der NASA geplantes Infrarotobservatorium, darauf ausgelegt, Asteroiden über ihre thermische Emission zu detektieren und dabei Blickwinkel zu nutzen, die von der Erde aus nur schwer möglich sind. Infrarotbeobachtungen sind weniger anfällig für Streulicht durch die Sonne und können dunklere, kohlenstoffreiche Körper besser aufspüren als sichtbare Wellenlängen.

Noch wirksamer wäre ein dediziertes Raumfahrzeug in einer Bahn um die Venus oder in einer Venus-ähnlichen Umlaufbahn. Ein solches Observatorium würde die Population direkt und nahezu kontinuierlich überwachen können, tagsüber und nachts aus seiner Perspektive, mit minimaler Solarverdeckung. Auch Stationierungen an inneren sonnennahem Punkten oder auf inneren heliozentrischen Bahnen könnten langfristig ein umfassenderes Inventar liefern.

Folgen für die planetare Verteidigung

Forscherteams schätzen, dass sich unter den verborgenen Co-Orbitalen Körper befinden könnten, die hunderte Meter groß sind. Ein Einschlagskörper mit einem Durchmesser von rund 300 Metern hätte das Potential, einen Krater von mehreren Kilometern Durchmesser zu erzeugen und Energie in der Größenordnung von Hunderten Megatonnen freizusetzen — genug, um bei einem Einschlag in bewohntes Gebiet regionale Verwüstungen hervorzurufen. Solche Ereignisse würden nicht zwangsläufig globale Effekte auslösen, könnten aber gravierende soziale, ökonomische und infrastrukturelle Schäden in betroffenen Regionen anrichten.

Wegen der chaotischen und sich wandelnden Bahndynamik der Co-Orbitale ist zu erwarten, dass einige dieser Körper über Jahrtausende hinweg von stabilen Venus-resonanten Bahnen auf erdkreuzende Bahnen übergehen. Diese langfristigen Wanderungen erhöhen die Bedeutung eines vollständigen Inventars innerer Sonnensystemobjekte: Je früher ein potenziell schädlicher Körper entdeckt und charakterisiert wird, desto größer sind die Optionen für Überwachungs-, Früherkennungs- und gegebenenfalls Abwehrmaßnahmen.

„Unsere Simulationen zeigen eine Klasse von Asteroiden, die von heutigen bodengestützten Durchmusterungen schwer zu erfassen ist“, erklärt Valerio Carruba, ein Astronom an der Staatlichen Universität São Paulo, dessen Team den dynamischen Raum um die Venus modelliert hat. Er betont, dass die bekannten Co-Orbitale nur einige Dutzend ausmachen, die Rechenmodelle jedoch eine deutlich größere, bislang unentdeckte Population vorhersagen — eine Population, die gezielte Beobachtungskampagnen rechtfertigt.

Strategien zur Reduzierung der Beobachtungslücke im inneren Sonnensystem

Das Schließen der Entdeckungslücke erfordert eine Kombination aus optimierten bodengestützten Programmen und spezifischen Raumfahrtmissionen. Erweiterte Dämmerungsdurchmusterungen und eine angepasste Beobachtungsfrequenz an bodengebundenen Teleskopen können einige dieser Objekte abfangen, wenn die Geometrie es erlaubt. Programme, die gezielt in der Morgendämmerung und Abenddämmerung suchen, haben bereits einige Co-Orbitale entdeckt, aber diese Methode bleibt abhängig von saisonalen und meteorologischen Einschränkungen.

Wesentlich wirksamer sind jedoch Missionen, die näher an der Sonne operieren — entweder in einer Venusumlaufbahn, an inneren heliotechnischen Positionen oder mit Infrarotteleskopen wie dem NEO Surveyor. Solche Plattformen bieten den größten Nettonutzen für die Entdeckung schwacher Co-Orbitale, da sie Winkelbereiche beobachtbar machen, die von der Erde aus unzugänglich sind, und weil Infrarotmessungen unabhängig von der sichtbaren Albedo eines Körpers sensibel sind.

Neben der reinen Entdeckung ist die Charakterisierung von Größe, Bahnparametern, Rotationszustand und Oberflächeneigenschaften von zentraler Bedeutung für die Einschätzung von Einschlagsrisiken und für mögliche Gegenmaßnahmen. Präzise Folgebeobachtungen reduzieren die Unsicherheit in Bahnvorhersagen und verlängern das Zeitfenster zuverlässiger Vorhersagen über die typischen 150 Jahre hinaus, die für chaotische Co-Orbitaldynamiken als praktisch verwertbar gelten. Damit steigt die Chance, rechtzeitig sinnvolle Entscheidungen über Monitoring, Vorbereitung oder Abwehr treffen zu können.

Experteneinschätzung

Dr. Priya Anand, Planetwissenschaftlerin und Expertin für Missionskonzepte, kommentiert: „Das Aufspüren von Venus-Co-Orbitalen ist eine zentrale Herausforderung der planetaren Verteidigung im 21. Jahrhundert. Bodengestützte Durchmusterungen werden unsere Sensitivität zwar verbessern, aber ein raumgestütztes Observatorium in der Nähe der Venus oder ein infraroter Sondenwächter wie NEO Surveyor würde unsere Fähigkeit, Gefahren im inneren Sonnensystem zu katalogisieren, fundamental verändern. Früherkennung verschafft uns Optionen — von genauer Beobachtung und Charakterisierung bis hin, im äußersten Fall, zu Gegenmaßnahmen, die Jahrzehnte Vorwarnzeit voraussetzen können.“

Fazit

Die mögliche Existenz einer großen, weitgehend unsichtbaren Population von Venus-Co-Orbitalen legt eine Schwachstelle in der heutigen Überwachung erdnaher Objekte offen. Künftige Großteleskope wie das Vera C. Rubin Observatory und geplante Missionen wie NEO Surveyor werden die Beobachtungsblindenflecken zwar reduzieren, doch der zuverlässigste Weg zu einem vollständigen Inventar dieser inneren Sonnensystemasteroiden bleibt eine gezielte Beobachtungskampagne von einem Raumfahrzeug mit günstiger Perspektive in Sonnennähe — idealerweise in einer Venus-ähnlichen Umlaufbahn. Die Stärkung dieser Kapazitäten verbessert die langfristige planetare Verteidigung und erhöht die Wahrscheinlichkeit, potenziell gefährliche Körper rechtzeitig zu identifizieren, sodass rechtzeitige Vorsorgemaßnahmen möglich werden.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen