8 Minuten

Forscherinnen und Forscher der Universität Basel haben herausgefunden, dass bestimmte Nährstoff‑Moleküle im Futter des winzigen Wurms Caenorhabditis elegans eine leichte zelluläre Stressantwort auslösen, die am Ende das gesunde Altern fördert statt Schaden anzurichten. Was auf den ersten Blick wie Belastung wirkt, entpuppt sich als ein fein abgestimmter Impuls, der die zellulären Wartungsmechanismen stärkt.

Was die Studie zeigt: kleine Moleküle, große Wirkung

Angesichts einer alternden Weltbevölkerung unterscheiden Forscher immer stärker zwischen Lebensdauer (wie lange wir leben) und Gesundheitsspanne (wie lange wir diese Jahre in guter körperlicher und geistiger Verfassung verbringen). Ernährung ist dabei ein zentraler Hebel für gesundes Altern. Die Basler Studie demonstriert, dass doppeltsträngige RNA‑Moleküle, die in den Bakterien vorkommen, die C. elegans natürlich frisst, schützende Qualitätskontrollwege aktivieren. Das Ergebnis: weniger toxische Proteinaggregate und eine verbesserte Gesundheitsspanne der Würmer.

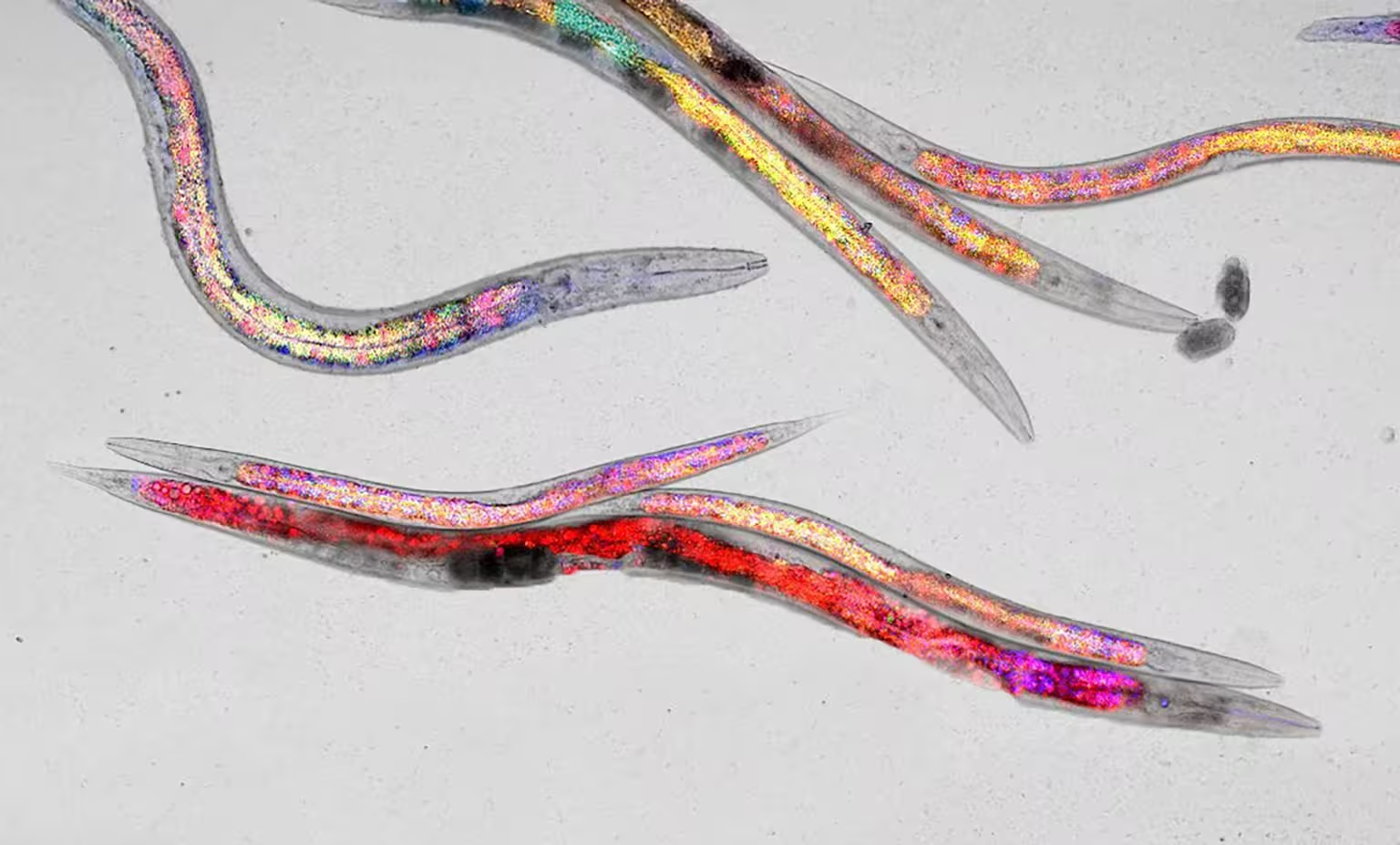

Eine ausgewogene Ernährung hält den Nematoden C. elegans (im Bild) auch im Alter beweglich.

Proteinqualität, Autophagie und hormetische Effekte

Mit zunehmendem Alter lässt die Fähigkeit der Zellen nach, Proteine korrekt zu falten und beschädigte Eiweiße zu entsorgen. Fehlgefaltete Proteine können verklumpen und Aggregate bilden, die Zellfunktionen blockieren; solche Aggregationen stehen mit altersbedingten Symptomen in Verbindung, von Muskelabbau bis zu neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer oder Parkinson. Autophagie, der konservierte Prozess des zellulären "Selbst‑Fressens", recycelt beschädigte Proteine und Organellen und ist eine bewährte Route zur Verbesserung der zellulären Wartung und zur Verlängerung der Gesundheitsspanne in vielen Modellorganismen.

Die Baseler Arbeit verknüpft nun diätetische RNA‑Signale mit diesen Erhaltungsmechanismen. Bestimmte doppeltsträngige RNA‑Fragmenten in der bakteriellen Nahrung werden im Darm aufgenommen und lösen dort eine schwache, aber systemische Stressantwort aus. Dies ist ein Beispiel für Hormesis: ein milder Stressreiz, der die Zellen widerstandsfähiger macht. Anders als bei schädlichen Stressoren aktiviert diese Reaktion protektive Pfade — unter anderem die Autophagie — und reduziert so schädliche Proteinaggregate.

Warum das wichtig ist

Stellen Sie sich vor, Ihr Körper würde regelmäßig kleine „Trainingseinheiten“ auf Zellebene absolvieren — nicht genug, um Schaden anzurichten, aber ausreichend, um Reparatur‑ und Recyclingsysteme zu stärken. Solche Reize könnten helfen, die Belastbarkeit von Muskel‑ und Nervenzellen über Jahre hinweg zu erhalten. Das ist kein abstrakter Gedanke: die Basler Gruppe zeigt genau so ein Prinzip in einem lebenden Organismus.

Wie die Experimente aufgebaut waren

Das Team um den Arbeitsgruppenleiter Spang nutzte das gut etablierte Modell C. elegans, um Aktivität, Proteinaggregation und Gewebealterung über den gesamten Lebensverlauf zu verfolgen. Der natürliche Wurm‑Speiseplan besteht aus Bakterien, die unterschiedliche RNA‑Profile enthalten. Die Forschenden zeigten, dass bestimmte doppeltsträngige RNAs aus der Nahrung im Wurm‑Darm aufgenommen werden und Schutzwege aktivieren, die über die Darmwand hinaus wirken: auch Muskelzellen und andere Gewebe profitieren von dieser Signalübertragung.

Emmanouil Kyriakakis, Erstautor der Studie, fasst den Mechanismus zusammen: Die aufgenommenen RNAs initiieren eine systemische Qualitätskontrollantwort, die die Handhabung beschädigter Proteine verbessert. Veröffentlicht wurden die Ergebnisse in Nature Communications, einer peer‑reviewten Fachzeitschrift — ein Hinweis darauf, dass die Befunde sorgfältig geprüft wurden.

Wichtigste Befunde auf einen Blick

- Diätetische doppeltsträngige RNAs werden intestinal aufgenommen und aktivieren Stressantworten.

- Diese Reaktion erhöht den Basalwert der Autophagie und verbessert die Clearance fehlgefalteter Proteine.

- Würmer mit dieser RNA‑reichen Bakteriendiät blieben im Alter aktiver und zeigten weniger Proteinaggregate.

- Die Stressantwort wirkt systemisch und schützt nicht nur den Darm, sondern auch entfernte Gewebe.

Mechanistische Details: Autophagie als zentraler Spieler

Die Schutzwirkung hing wesentlich von der Aktivierung der Autophagie ab. In zellbiologischen Messungen stieg der autophagische Fluss signifikant an, wenn Würmer die RNA‑haltige Nahrung bekamen. Das führte zu einer effizienteren Beseitigung fehlgefalteter Proteine und verlangsamte den zellulären Verfall. Besonders bemerkenswert ist die Kommunikation vom Darm zu anderen Organen: Nährstoffsignale können demnach entfernte Gewebe „primen“, also in Alarmbereitschaft versetzen, sodass organismenweite Wartungsprogramme mobilisiert werden.

Solche Erkenntnisse sind wichtig, weil sie zeigen, wie eng Ernährungssignale mit intrazellulären Erhaltungswegen verknüpft sind. Dabei sind mehrere biologische Ebenen beteiligt: RNA‑Erkennung, Signaltransduktion, Regulation der Autophagie und schließlich die tatsächliche Clearance von Aggregaten. Jedes dieser Elemente bietet potenziell einen Ansatzpunkt für spätere Interventionen.

Welche molekularen Akteure sind beteiligt?

Die Studie benennt mehrere vermutete Komponenten: Rezeptoren und Sensoren im Darm, die RNA‑Fragmente erkennen; intrazelluläre Signalkaskaden, die zur Induktion von Autophagie führen; sowie Faktoren, die den Transport oder die Auslösung der Response in entfernten Geweben ermöglichen. Genauere Identifikation dieser Moleküle steht als nächste Forschungsaufgabe an — eine Aufgabe, die wichtig ist, um mögliche Übertragbarkeit auf höhere Organismen zu prüfen.

Übertragbarkeit: Was heißt das für den Menschen?

Bei aller Faszination für die Ergebnisse gilt: C. elegans ist ein hervorragendes Modell für genetische und altersbiologische Fragen, aber ein Einfachorganismus bleibt ein Einfachorganismus. Die zugrundeliegenden Prozesse — RNA‑Wahrnehmung, Autophagie, Proteinaggregation — sind evolutionär konserviert, sodass die Befunde biologisch plausibel auch für Säugetiere relevant sein könnten. Dennoch besteht ein großer Unterschied in Komplexität: unsere Ernährung ist vielfältiger, unser Darmmikrobiom komplex, und Signalwege sind oft redundant und reguliert.

Die logische Folgeforschung umfasst mehrere Richtungen: erstens die Identifikation der spezifischen RNA‑Sequenzen, die den stärksten Schutz liefern; zweitens die Aufklärung der Rezeptoren und Signalwege in höheren Organismen; drittens Tests in Säugetiermodellen, um Sicherheit und Effektivität zu prüfen. Eine langfristige Vision wäre, diätetische Interventionen oder Wirkstoffe zu entwickeln, die die vorteilhafte, hormetische Wirkung nachahmen — ohne unerwünschte Nebenwirkungen.

Worauf Forscherinnen und Forscher besonders achten müssen

Sicherheit ist zentral. Hormetische Reize helfen nur innerhalb eines engen Fensters: zu schwach, kein Effekt; zu stark, Schaden. Bei Menschen müssten mögliche Therapien daher präzise dosiert und gut verstanden sein. Darüber hinaus spielt das individuelle Mikrobiom eine Rolle: Bakterielle RNAs sind nicht fix — sie hängen von der Zusammensetzung der Darmflora ab. Personalisierte Ansätze könnten hier notwendig werden.

Wissenschaftliche Vertrauenswürdigkeit und Kontext

Die Publikation in Nature Communications sowie die klare Beschreibung experimenteller Kontrollen stärken die Glaubwürdigkeit der Studie. Die Autoren verwendeten etablierte Marker für Autophagie und Proteinhomöostase, longitudinale Messungen der Beweglichkeit und quantitative Aufnahmen von Aggregaten. Solche Methodik erhöht die Reproduzierbarkeit und gibt anderen Gruppen eine solide Basis, die Befunde zu überprüfen und zu erweitern.

Gleichzeitig ist es wissenschaftlich redlich, die Grenzen offen zu benennen: Der Schritt von Nematoden zu Säugetieren ist nicht trivial; viele vielversprechende Mechanismen in einfachen Modellen haben in komplexeren Organismen nicht die gleiche Wirkung gezeigt. Die Studie liefert also wichtige, aber nicht abschließende Hinweise.

Praktische Perspektiven: Ernährung, Moleküle und Therapien

Welche konkreten Anwendungen sind denkbar? Kurzfristig werden die Ergebnisse die Grundlagenforschung antreiben: Auffinden passender RNA‑Sequenzen, Kartierung der Rezeptoren, Experimente in Mausmodellen. Mittelfristig könnten Nahrungsergänzungen, Probiotika oder pharmakologische Agentien entstehen, die das gleiche protektive Stresssignal auslösen. Langfristig bleibt die Vision, altersbedingte Proteinopathien zu verringern und so Lebensqualität im Alter zu erhöhen.

Wichtig ist dabei die Interdisziplinarität: Molekularbiologie, Mikrobiomforschung, Ernährungswissenschaft und klinische Forschung müssen zusammenarbeiten. Ein Schritt in diese Richtung wäre die systematische Analyse menschlicher Darmbakterien auf RNA‑Profile, die mit besseren Altersparametern korrelieren.

Ein Blick der Expertinnen und Experten

"Diese Studie zeigt, wie moderater, gut getakteter Stress die Wartungssysteme der Zelle neu kalibrieren kann", sagt Dr. Lena Hartmann, fiktive Zellbiologin mit Schwerpunkt Proteostase. "Die Idee, dass der Darm als Sensor und Kommunikator fungiert, passt in ein wachsendes Bild von Darm‑Hirn‑ und Darm‑Muskel‑Achsen in der Altersforschung. Der nächste Schritt ist, die humanrelevanten Moleküle zu identifizieren und sichere Wege zu finden, den positiven Stress ohne Schaden auszulösen."

Insgesamt erweitert die Arbeit aus Basel das Verständnis dafür, dass Ernährung mehr ist als Kalorien — sie liefert molekulare Signale, die zelluläre Resilienz formen können. Ob sich dieses Prinzip in praktikable Strategien für Menschen übersetzen lässt, bleibt Gegenstand intensiver Forschung. Doch die Richtung ist klar: gezielte Ernährungs‑ oder Medikamentenansätze könnten künftig helfen, die Gesundheitsspanne zu verlängern und altersbedingte Proteinopathien zu reduzieren.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen