8 Minuten

Ungewöhnlicher Hybridzustand von Wasser entdeckt

Wasser ist im Alltag vertraut, zeigt auf der Nanoskala jedoch überraschende Phasen. Ein Forschungsteam in Japan berichtet, dass Wasser, wenn es in extrem engen Kanälen eingeschlossen wird, gleichzeitig Eigenschaften von Feststoff und Flüssigkeit aufweisen kann. Diese hybride Konfiguration, die mit dem sogenannten Premelting-Zustand zusammenhängt, wurde zwar theoretisch beschrieben, ließ sich jedoch bislang nur schwer direkt nachweisen.

Die Beobachtung eines solchen Eis‑Wasser‑Hybrids in Nanokanälen erweitert unser Verständnis der Phasengrenzen von Wasser und der Rolle von Wasserstoffbrücken in stark eingeschränkten Umgebungen. Sie hat Auswirkungen auf grundlegende Fragen zur Phasenstatistik sowie auf angewandte Themen wie Gasspeicherung, Kryokonservierung und die Gestaltung neuartiger Materialien mit kontrollierter Porenstruktur.

Wissenschaftlicher Hintergrund und Bedeutung

Auf molekularer Ebene unterscheiden sich flüssiges Wasser und Eis vor allem durch das Muster der Wasserstoffbrücken und durch die Beweglichkeit der Moleküle. In makroskopischem Eis sind H2O‑Moleküle in ein geordnetes Gitter eingebunden. In flüssigem Wasser bilden sich Bindungen ständig neu und brechen wieder auf, wodurch Moleküle rotieren und sich verschieben können. Der Premelting‑Zustand liegt zwischen diesen Extremen: Die Moleküle besetzen ortsfeste Positionen, ähnlich einem Kristallgitter, behalten aber gleichzeitig eine nennenswerte Rotations‑ oder Reorientierungsbewegung wie in einer Flüssigkeit bei.

Diese Koexistenz räumlicher Ordnung und dynamischer Freiheit stellt die klassische Einteilung in feste und flüssige Phasen infrage und vertieft zugleich das Verständnis der Wechselwirkungen in dicht vernetzten Wasserstoffbrücken‑Netzwerken. Für Theorien zu Phasenübergängen, zu dielektrischen Eigenschaften und zu Transportprozessen in engen Poren sind diese Einsichten besonders relevant.

Praktisch beeinflusst das Verhalten von nanokonfiniertem Wasser zahlreiche Disziplinen: Die Reibungseigenschaften von Eis, der Fluss von Wasser in Biomembranen oder Ionenkanälen, elektrochemische Grenzflächen in Batterien und Brennstoffzellen sowie die Stabilität eingeschlossener Gase in eisähnlichen Materialien. Die Forschung eröffnet damit Perspektiven für neue Ansätze zur Speicherung von Wasserstoff oder Methan in strukturierten Eisnetzwerken sowie für die Entwicklung künstlicher Gas‑Hydrate und maßgeschneiderter poröser Materialien.

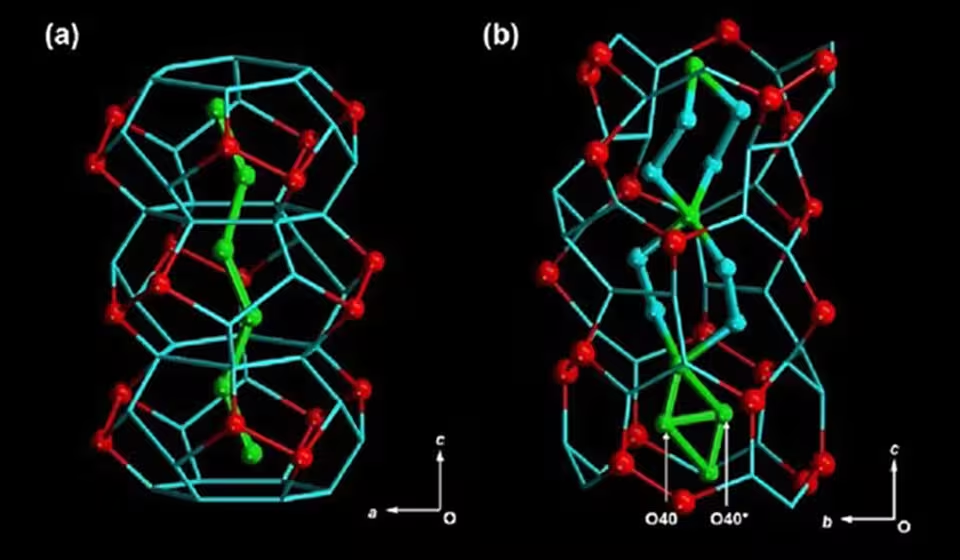

Links: unterkühltes Wasser (grün) in einer Nanopore. Rechts: Cluster von Wassermolekülen im Premelting‑Zustand, die eine Mischung aus flüssigen und gefrorenen Molekülen zeigen. (Makoto Tadokoro/Tokyo University of Science, Japan)

Die Untersuchung nanokonfinierter Wasser‑ und Eisphasen bietet zudem Einblicke in die Mikromechanik von Poren, die von Natur aus in Gesteinen oder biologischen Strukturen vorkommen, sowie in technischen Materialien wie Keramiken oder funktionalen Polymeren. Unterschiede in Porengröße, Oberflächenchemie und Geometrie können lokale Phasendiagramme vollständig neu definieren und damit makroskopische Materialeigenschaften stark verändern.

Experimentelle Details: schweres Wasser, Nanoporen und Deuterium‑NMR

Um den Premelting‑Zustand experimentell zu sondieren, verwendeten die Forschenden schweres Wasser (D2O), bei dem die Wasserstoffatome durch Deuterium ersetzt sind. Deuterium besitzt ein zusätzliches Neutron, was die nukleare magnetische Resonanz (NMR) sensitiver macht und damit feine dynamische Unterschiede besser sichtbar werden lässt. Durch die Nutzung von Deuterium‑NMR lassen sich Rotationszeiten, Relaxationsraten und Symmetrieänderungen präzise erfassen.

Die Gruppe synthetisierte stäbchenförmige Kristalle mit hydrophilen Nanoporen von nur 1,6 Nanometern Durchmesser. D2O wurde in diesen Kanälen eingefroren; anschließend wurde die Probe langsam erwärmt, während die molekulare Bewegung mit statischer Festkörper‑Deuterium‑NMR‑Spektroskopie überwacht wurde. Solche Messungen liefern Informationen über den Grad der Mobilität (z. B. durch Quadrupolwechselwirkungen) und erlauben die Unterscheidung zwischen starr gebundenen und reorientierenden Molekülen.

Die experimentelle Vorgehensweise integrierte kontrollierte Temperaturrampen, wiederholte Messzyklen zur Reproduzierbarkeit und sorgfältige Kalibrierung der Feldhomogenität, da NMR‑Signale in stark eingeschränkten Systemen empfindlich gegenüber lokalen Feldern reagieren. Zusätzlich wurden Probenvorbereitungsbedingungen variiert, um mögliche Effekte durch Restfeuchte oder Verunreinigungen auszuschließen. Damit ist die Interpretation der NMR‑Signale als Hinweis auf einen echten Premelting‑Zustand robust abgesichert.

Die erhaltenen NMR‑Spektren zeigten eine hierarchische, dreischichtige Struktur innerhalb des eingeschlossenen Kanals. Unterschiedliche Schichten wiesen klar unterscheidbare Dynamiken auf: Einige Moleküle waren praktisch ortsfest, andere zeigten schnelle Reorientierungen, die für flüssigkeitsähnliche Bewegungen typisch sind, und eine intermolekulare Schicht präsentierte gemischtes Verhalten. Dieses geschichtete Arrangement stützt die Idee einer Premelting‑Region, in der gefrorenes und mobiles Wasser auf molekularer Ebene koexistieren.

Aus der Analyse von Linienformen, Relaxationszeiten (T1, T2‑Analoga für Deuterium), sowie aus Temperaturabhängigkeiten ließen sich quantitative Abschätzungen zur Fraktion der beweglichen Moleküle und zur Energie der Reorientierungsprozesse ableiten. Solche Parameter sind wichtig, um theoretische Modelle zu validieren und sie mit Simulationen molekularer Dynamik (MD) oder Monte‑Carlo‑Berechnungen zu vergleichen.

Wesentliche Entdeckungen und Implikationen

Die direkte NMR‑Evidenz verdeutlicht, wie Konfinement und Oberflächenwechselwirkungen Wasserstoffbrücken und Phasenverhalten verändern. Unter extremer Nanokonfinierung kann Wasser strukturell geordnet bleiben und gleichzeitig Rotationsmobilität aufrechterhalten — ein Verhalten, das in makroskopischem Eis gewöhnlich nicht beobachtet wird. Dieses Ergebnis ergänzt frühere Befunde, dass eingeschlossenes Wasser veränderte elektrische Eigenschaften aufweisen, nahe dem absoluten Nullpunkt flüssig bleiben oder je nach Porenchemie und Geometrie bei unerwartet hohen Temperaturen erstarren kann.

Solche Befunde haben weitreichende Konsequenzen für die Materialwissenschaft und die Ingenieurspraxis. Beispielsweise beeinflusst die Koexistenz von geordneter Struktur und dynamischer Mobilität die Durchlässigkeit von Poren, die Diffusion gelöster Moleküle und Ionen sowie die effiziente Speicherung und Freisetzung von Gasen in hydratisierten Strukturen. In der Elektrochemie könnte nanokonfiniertes Wasser die Grenzflächenkapazität und die Kinetik von Redoxreaktionen modulieren.

Erstautor Makoto Tadokoro erläutert, dass der Premelting‑Zustand "das Schmelzen unvollständig wasserstoffbrückenvernetzter H2O‑Schichten umfasst, bevor die vollständig gefrorene Eisstruktur beim Erwärmen zu schmelzen beginnt" und dass er "eine neuartige Phase von Wasser darstellt, in der gefrorene H2O‑Schichten und langsam bewegliche H2O koexistieren". Diese Formulierung unterstreicht die Bedeutung der lokalen Bindungsstruktur für das makroskopische Verhalten.

Zusätzlich liefert die Studie Ansatzpunkte zur gezielten Modifikation von Eisnetzwerken: Durch gezielte Oberflächenfunktionalisierung von Nanoporen, Veränderung der Porenchemie oder Einführung spezifischer Ionen lässt sich vermutlich das Verhältnis von starren zu beweglichen Schichten steuern. Damit könnten Materialien mit schaltbaren Eigenschaften entwickelt werden, etwa für reversible Gasspeicherung oder adaptive Isolationsschichten.

Zukünftige Perspektiven

Weitere Forschung wird verschiedene Porengrößen, Oberflächenchemien und isotopische Varianten testen, um allgemeine Regeln für Phasen von eingeschlossenem Wasser zu etablieren. Besonders wichtig ist die systematische Variation von Porendurchmesser, -geometrie und -oberfläche, um Übergangsgrenzen und kritische Längenmaße zu bestimmen, bei denen Premelting auftritt.

Die Kombination von Deuterium‑NMR mit komplementären Methoden wie Neutronenstreuung, Röntgenbeugung, Infrarot‑Spektroskopie und molekulardynamischen Simulationen könnte klären, wie spezifische Wasserstoffbrücken‑Motifs das gemischte Fest‑Flüssig‑Verhalten erzeugen. Simulationen können atomare Trajektorien liefern, die experimentelle NMR‑Parameter simulieren und so Hypothesen über Bewegungstypen und Energiebarrieren überprüfen.

Auf der Anwendungsseite könnte die praktische Übersetzung dieser Erkenntnisse die Entwicklung effizienterer Gasspeicher‑Technologien ermöglichen, insbesondere für Wasserstoff und Methan, indem künstliche Gas‑Hydrate in porösen Gerüsten stabilisiert werden. Auch die Kryokonservierung biologischer Proben könnte profitieren: Ein besseres Verständnis der lokalen Mobilität von Wasser hilft, Eisbildungsschäden zu minimieren und die Überlebensraten bei Einfrier‑Auftau‑Zyklen zu verbessern.

In katalytischen Systemen, etwa bei enzymatischen oder heterogenen Katalysatoren, könnte nanokonfiniertes Wasser als dynamische Reaktionsumgebung fungieren, in der die hybride Mobilität Reaktionswege und Aktivierungsbarrieren moduliert. Die gezielte Nutzung solcher Effekte eröffnet neuartige Designprinzipien für Reaktionsräume mit kontrollierter Polarisierbarkeit und Diffusion.

Langfristig sind auch technologische Anwendungen denkbar, bei denen Materialien mit adaptiven Wärmeleitfähigkeiten, variabler Permeabilität oder schaltbarer Dielektrizität auf Basis nanokonfinierten Wassers realisiert werden. Die Herausforderung liegt darin, kontrollierbare, reproduzierbare Herstellungsverfahren für strukturierte Porenwerkstoffe zu entwickeln, die solche Phasen zuverlässig ausnutzen.

Fazit

Die Studie liefert direkte experimentelle Belege dafür, dass Wasser in Kanälen unter zwei Nanometern Durchmesser in einen Premelting‑Regime eintreten kann, der kristalline Ordnung mit flüssigkeitsähnlicher Bewegung verbindet. Dieses verfeinerte Bild von nanokonfiniertem Wasser erweitert die grundlegende Phasentheorie und öffnet Wege für Materialien und Technologien, die Wasser in nanoskaligen Umgebungen gezielt nutzen.

Durch die Kombination aus präziser Deuterium‑NMR, kontrollierter Probenherstellung und systematischer Variation experimenteller Parameter entsteht ein belastbares Fundament für die weitere Erforschung von Eis‑Wasser‑Hybriden. Solche Erkenntnisse stärken die wissenschaftliche Autorität auf dem Gebiet und schaffen eine Basis, um nanokonfiniertes Wasser in Innovationen bei Energiespeicherung, Biokonservierung und katalytischer Materialentwicklung zu übertragen.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen