9 Minuten

Viele Menschen gehen davon aus, dass geistige Schärfe nach der Jugend stetig abnimmt. Aktuelle Forschung zeichnet jedoch ein nuancierteres Bild: Die allgemeine psychologische Leistungsfähigkeit erreicht häufig ihren Höhepunkt in den späten 50er-Jahren. Dieses Ergebnis rückt das mittlere Lebensalter nicht als beginnenden Abwärtszyklus ins Licht, sondern als Phase, in der bestimmte Stärken – Urteilsvermögen, emotionale Ausgeglichenheit und praktisches Wissen – zusammenwirken und so klügere Entscheidungen und wirkungsvolle Führung begünstigen.

Wie Forschende mentale Stärken über die Lebensspanne abgebildet haben

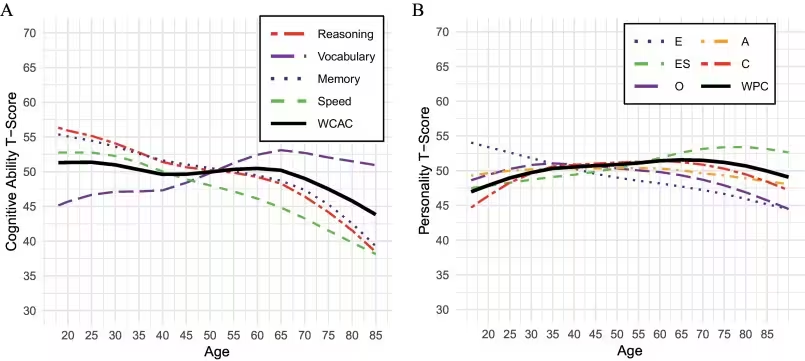

Um zu verstehen, wie verschiedene geistige Fähigkeiten mit dem Alter variieren, fassten Wissenschaftler:innen groß angelegte Studien zusammen, die dauerhafte psychologische Merkmale (Traits) messen statt kurzfristiger Stimmungslagen. Dabei wählten sie 16 gut validierte Dimensionen aus, die sich als zuverlässige Prädiktoren realer Leistungsfähigkeit erwiesen haben: zentrale kognitive Fertigkeiten (Schlussfolgern, Arbeitsgedächtnisspanne, Verarbeitungsgeschwindigkeit, domänenspezifisches Wissen), emotionale Intelligenz sowie die fünf großen Persönlichkeitsmerkmale (Extraversion, emotionale Stabilität bzw. geringe Neurotizismuswerte, Gewissenhaftigkeit, Offenheit und Verträglichkeit) und weitere relevante Eigenschaften.

Die ausgewählten Maße stammen aus unterschiedlichen Kohorten, Längsschnitt- und Querschnittsstudien, die verschiedene Altersgruppen, Bildungshintergründe und Berufsprofile abdecken. Indem die Forschenden solche heterogenen Datensätze zusammenführten, konnten sie generalisierbare Verläufe über die Lebensspanne ableiten und typische Muster von Entwicklung und Stabilität identifizieren. Die Betonung lag bewusst auf langlebigen Merkmalen, weil diese eher reale Verhaltensweisen und berufliche Leistungsfähigkeit vorhersagen als fluktuierende Zustände.

Methodik und Skalierung

Statt sich auf einen einzigen Test zu verlassen, standardisierten die Forschenden Ergebnisse aus mehreren Kohorten und Datensätzen auf eine gemeinsame Skala. Dieser Schritt ermöglichte es, die Trajektorie jeder einzelnen Kompetenz über das Erwachsenenalter hinweg zu visualisieren und anschließend die Maße in einen gewichteteten Index zu integrieren, der breite psychologische Funktionsfähigkeit abbildet. Für die Synthese verwendeten sie etablierte statistische Verfahren, um Verzerrungen zu minimieren, Messfehler zu korrigieren und die Vergleichbarkeit zu erhöhen.

Zu den angewandten statistischen Techniken gehörten beispielsweise Metaanalysen, Mixed-Effects-Modelle und Alterungs-Kurvenfitting, die es erlauben, Altersverläufe trotz unterschiedlicher Messinstrumente und Stichprobenstruktur zu schätzen. Sensitivitätsanalysen prüften, ob einzelne Studien oder Untergruppen das Gesamtergebnis dominieren. So konnten robuste Aussagen über mittlere Verläufe getroffen werden, während zugleich die natürliche Heterogenität zwischen Individuen berücksichtigt wurde.

Was später Spitzen erreicht – und warum das wichtig ist

Die Auswertung zeigte ein eindrückliches Muster: Während die rohe Verarbeitungsgeschwindigkeit und manche Gedächtnisfunktionen schon ab Mitte zwanzig abnehmen können, entwickeln sich andere Fähigkeiten über Jahrzehnte hinweg weiter oder stabilisieren sich auf hohem Niveau.

- Gewissenhaftigkeit, die mit Verlässlichkeit, Planung und Selbstdisziplin verbunden ist, neigte dazu, um das Alter von etwa 65 Jahren ihren Höhepunkt zu erreichen.

- Emotionale Stabilität (ein geringerer Neurotizismuswert), die Stressresistenz und psychische Belastbarkeit widerspiegelt, war für viele Erwachsene gegen Ende des Lebenszyklus – teils um die 75 Jahre – höher ausgeprägt.

- Komplexes moralisches Denken und die Fähigkeit, kognitive Verzerrungen zu erkennen und zu umgehen, verbesserten sich für manche Menschen bis ins höhere Alter, manchmal weit in die 70er und 80er Jahre hinein.

Wenn die Trajektorien aller 16 Dimensionen in einen einzelnen, theorieinformierten Index zusammengeführt wurden, ergab sich häufig ein Gipfel der allgemeinen psychologischen Funktionsfähigkeit zwischen 55 und 60 Jahren. Auf diesen Gipfel folgte in der Regel ein allmählicher Rückgang, der ab etwa 65 Jahren einsetzte und sich nach circa 75 Jahren tendenziell verstärkte.

Warum ist das relevant? Im beruflichen und bürgerschaftlichen Leben hängt Erfolg von mehr als schneller Informationsverarbeitung ab. Führung, strategisches Problemlösen und Entscheidungen in kritischen Situationen setzen stark auf Urteilsvermögen, akkumuliertes Wissen, emotionale Regulierung und Gewissenhaftigkeit – Eigenschaften, die häufig bis in die Mitte des Lebens und darüber hinaus an Stärke gewinnen. Diese Kombination erklärt teilweise, warum viele anspruchsvolle Führungspositionen von Personen in ihren 50ern und frühen 60ern besetzt werden.

Die Erkenntnis verändert gängige Narrative zur Alterung: Statt pauschaler Abwertung lässt sich ein differenziertes Bild zeichnen, das sowohl bestimmte kognitive Einbußen als auch wachsende soziale, emotionale und praktische Kompetenzen berücksichtigt. Für Politik, Personalentscheidungen und gesellschaftliche Bewertung bedeutet das: Alter allein ist kein ausreichender Indikator für Kompetenz.

Auseinandersetzung mit Arbeitsplatz- und Politikfolgen

Die Befunde stellen altersbasierte Annahmen in Frage, die älteres Alter automatisch mit verringerter Leistungsfähigkeit gleichsetzen. Arbeitgeber und Institutionen treffen oft Einstellungs- oder Verbleibentscheidungen auf Basis starrer Altersannahmen – etwa verpflichtende Altersgrenzen für Piloten und Fluglotsen oder informelle Vorurteile, die ältere Bewerber:innen als kurzfristige Investition abtun. Während für einige sicherheitskritische Tätigkeiten strenge kognitive Standards und obere Altersgrenzen sinnvoll sind, kann ein pauschaler Ansatz erfahrene Kandidat:innen übersehen, deren kombinierte Stärken sie besonders effektiv machen.

Wichtig ist die große individuelle Variation. Manche Menschen erhalten Verarbeitungsgeschwindigkeit und Gedächtnisleistung bis ins höhere Alter hinein; andere zeigen frühere Abnahmen. Diese Variabilität legt nahe, dass Bewertungen stärker auf tatsächlichen Fähigkeiten und Profilen von Traits beruhen sollten statt ausschließlich auf dem Lebensalter. Instrumente wie altersneutrale kognitive Tests, berufsspezifische Leistungsbewertungen und strukturelle Interviews können helfen, die Passung zwischen Person und Rolle besser zu bestimmen.

Politiken, die altersinklusive Einstellungen und zielgerichtete Umschulungen fördern, könnten dazu beitragen, Personen in Positionen zu bringen, in denen ihre mittleren Stärken – Urteilsvermögen, Belastbarkeit und Domänenexpertise – besonders wertvoll sind. Beispiele sind Weiterbildungsprogramme für Führungskräfte, Mentoring-Modelle, bei denen erfahrene Mitarbeitende ihr Wissen weitergeben, oder flexible Arbeitszeitmodelle, die gesundheitliche und familiäre Aspekte berücksichtigen.

Wissenschaftlicher Kontext: Was Neurowissenschaft und Alternsforschung sagen

Die Neurowissenschaft liefert Erklärungsansätze für Teile dieses Musters. Neuroplastizität – die Fähigkeit des Gehirns, sich durch Erfahrung umzustrukturieren – bleibt über das gesamte Erwachsenenalter hinweg erhalten, wenn auch in veränderter Form. Akkumuliertes Wissen (oft als kristallisierte Intelligenz bezeichnet) wächst mit Erfahrung und beruflicher Praxis weiter, während die fluide Verarbeitungsgeschwindigkeit tendenziell abnimmt. Diese Divergenz zwischen fluider und kristallisierter Intelligenz ist zentral für das Verständnis von Stabilität und Wandel kognitiver Fähigkeiten.

Darüber hinaus passen sich neuronale Netzwerke, die an emotionaler Regulierung beteiligt sind, mit dem Alter an. Studien zeigen, dass ältere Erwachsene häufig eine verbesserte Fähigkeit entwickeln, Stress zu managen, emotionale Reize zu modulieren und langfristige Konsequenzen zu gewichten. Solche Veränderungen betreffen Hirnregionen wie den präfrontalen Kortex und limbische Strukturen sowie deren Konnektivität. Kombiniert mit lebenslanger Erfahrung ergibt sich daraus ein neurobiologisches Fundament für stärkere Entscheidungsfähigkeit und soziale Kompetenz im mittleren Alter.

Langzeitstudien ergänzen diese Befunde: Personen mit anhaltender beruflicher Herausforderung, intellektueller Aktivität, sozialer Einbindung und gesundheitsfördernden Lebensstilen zeigen oft bessere kognitive Verläufe. Faktoren wie Schlafqualität, regelmäßige körperliche Aktivität, kardiovaskuläre Gesundheit und kognitive Stimulation wirken protektiv gegen altersbezogenen Abbau und unterstützen die Aufrechterhaltung wichtiger Fähigkeiten.

Expertinnen- und Experteneinschätzung

„Was wir sehen, ist keine einzige Abwärtskurve, sondern ein Mosaik aus Stärken, die sich über die Lebensspanne verschieben“, sagt Dr. Maya Reynolds, kognitive Neurowissenschaftlerin am Institute for Brain Research. „Verarbeitungsgeschwindigkeit und einige Gedächtnisaufgaben können langsamer werden, aber verbesserte emotionale Regulation, reichere Wissensbestände und höhere Gewissenhaftigkeit führen oft zu insgesamt besserem Urteilsvermögen in der Lebensmitte. Das macht Menschen in ihren Fünfzigern besonders geeignet für komplexe Problemlösungen und Führungsrollen.“

Dr. Reynolds betont außerdem, dass gezieltes kognitives Training, kontinuierliche berufliche Einbindung und gesundheitsfördernde Lebensstilfaktoren – ausreichender Schlaf, regelmäßige Bewegung und kardiovaskuläre Prävention – dazu beitragen können, zentrale kognitive Kapazitäten bis ins höhere Alter zu erhalten. Solche Interventionen zielen nicht nur auf die Erhaltung schneller Verarbeitung, sondern vor allem auf die Nutzung von Erfahrung und emotionaler Kompetenz für bessere Entscheidungen.

Praktische Empfehlungen für Individuen und Organisationen

- Erkenne mittlere Altersstärken: Erfahrung, emotionale Kontrolle und Zuverlässigkeit erreichen oft in den 50er- und frühen 60er-Jahren hohe Niveaus. Arbeitgeber sollten diese Ressourcen bei Personalplanung und Führungskräfteentwicklung berücksichtigen.

- Beurteile Fähigkeit, nicht Alter: Objektive, aufgabenrelevante Messungen und maßgeschneiderte Assessments helfen, Menschen zielgenau Rollen zuzuweisen.

- Fördere lebenslanges Lernen: Weiterbildung, berufliche Neuqualifizierung und kognitive Stimulation unterstützen Leistungsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit.

- Gestalte alterssensible Politiken: Kombiniere Sicherheitsanforderungen mit Flexibilität, um Erfahrung und fachliche Kompetenz zu nutzen, etwa durch modulare Aufgaben, Job-Sharing oder beratende Funktionen.

Die Evidenz verschiebt die Perspektive: Das mittlere Lebensalter ist weniger die Phase des unvermeidlichen Abbaus als vielmehr eine Zeit konsolidierter Kompetenz. Wenn gesellschaftliche Institutionen Neurowissenschaftserkenntnisse mit fairen Beschäftigungspraktiken verbinden, lassen sich die einzigartigen kognitiven und emotionalen Ressourcen nutzen, die oft in den Fünfzigern ihren Höhepunkt erreichen.

Abschließend ist zu betonen, dass die Forschung weiterhin differenzierte Daten benötigt, etwa zu geschlechtsspezifischen Verläufen, sozialen Determinanten und berufsbedingten Unterschieden. Paletten von Interventionen – von betrieblichen Weiterbildungsangeboten über altersadaptive Arbeitsplatzgestaltung bis hin zu öffentlichen Gesundheitsmaßnahmen – bieten praktische Hebel, um individuelle Potenziale im mittleren und höheren Alter zu erhalten und produktiv einzusetzen. Eine evidenzbasierte, altersintegrative Personalpolitik kann nicht nur die Arbeitsfähigkeit erhöhen, sondern auch dazu beitragen, generationsübergreifendes Wissen zu sichern und die gesamte Gesellschaft resilienter zu machen.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen