8 Minuten

Stellen Sie sich optische Hardware vor, die ohne Schalter, Steuersignale oder Firmware auskommt, um Licht zu lenken. Ingenieure der University of Southern California (USC) zeigen, dass Photonen nach thermodynamischen Prinzipien ihren eigenen Weg durch ein Bauteil finden können — eine Entwicklung, die zukünftige Rechen- und Kommunikationshardware vereinfachen und beschleunigen könnte.

Chaos in einen vorhersehbaren Fluss verwandeln

Nichtlineare, multimodale optische Systeme galten lange als zu unübersichtlich für verlässliche Ingenieursarbeit. Ihre zahlreichen wechselwirkenden Modi erzeugen komplexes Verhalten, das sich nur schwer simulieren und mit konventionellen Designmethoden vorhersagen lässt. Das Team der USC drehte diese Perspektive um und betrachtete die Komplexität als Vorteil. Indem sie Konzepte aus der Thermodynamik auf Licht übertrugen, entwickelten sie ein theoretisches Rahmenwerk, das als optische Thermodynamik bezeichnet wird und erklärt, wie Licht Energie umverteilt und innerhalb eines nichtlinearen Gitters ein Gleichgewicht findet.

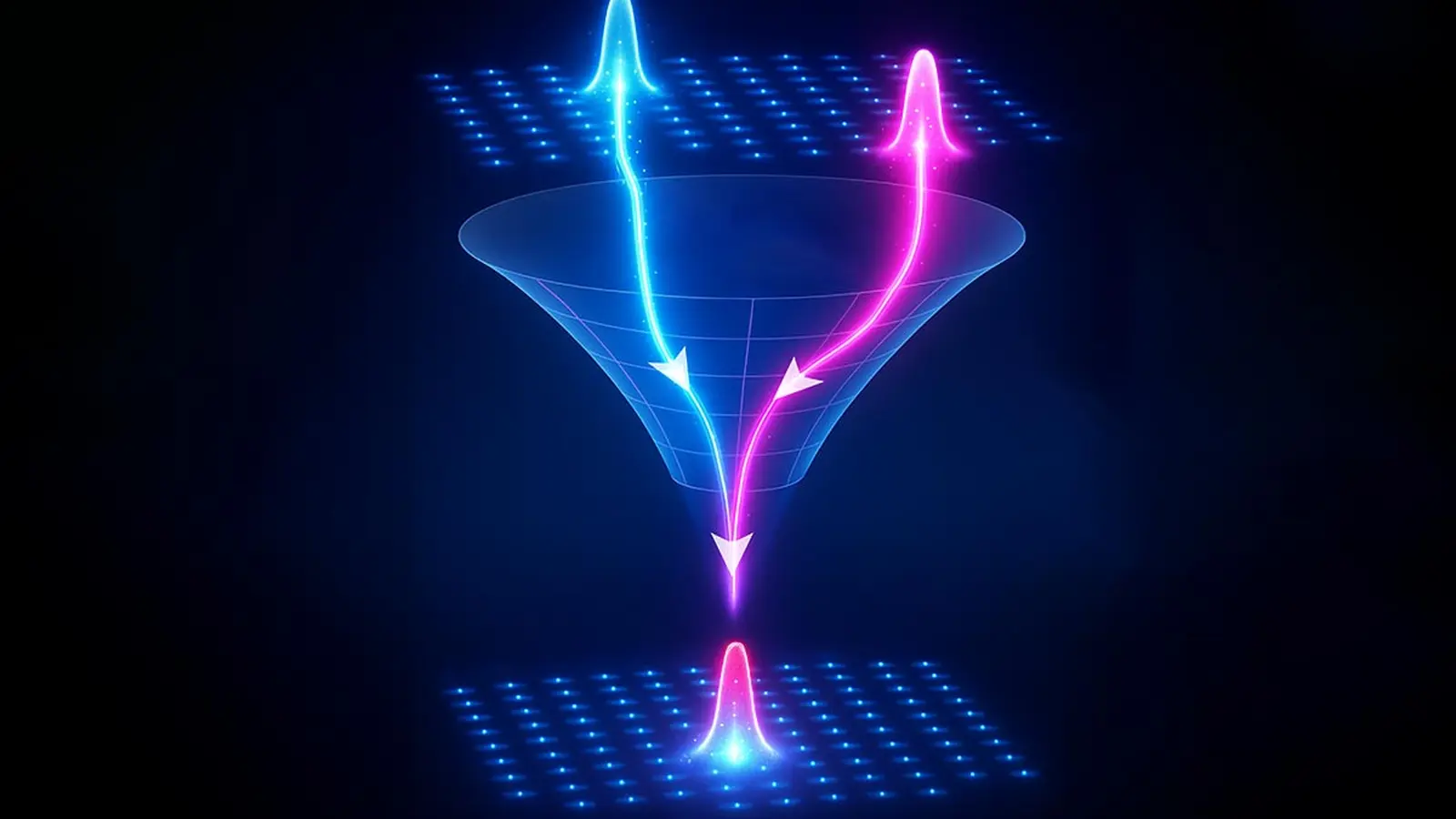

Eine anschauliche Metapher ist ein sich selbst einstellendes Murmel-Labyrinth: Anstatt Barrieren manuell anzuheben, damit eine Murmel ihr Ziel erreicht, ist das Labyrinth so gestaltet, dass die Murmel unabhängig vom Startpunkt zur richtigen Öffnung rollt. Im USC-Bauteil verläuft der Prozess in zwei Schritten — eine optische Entsprechung von Expansion gefolgt von thermischer Gleichgewichtseinstellung — wodurch Photonen auf natürliche Weise in einen vordefinierten Ausgangskanal gelenkt werden.

Diese Herangehensweise verschiebt die Designfokussierung: Anstatt jeden nichtlinearen Effekt zu eliminieren, werden nichtlineare Wechselwirkungen als steuerbares Element verstanden. Das erlaubt, komplexe Dynamiken zu nutzen, um robuste, deterministische Zustände zu erzielen — ein Paradigmenwechsel für die nichtlineare Optik und die photonische Systemarchitektur.

Ein Gerät, das Licht ohne Schalter lenkt

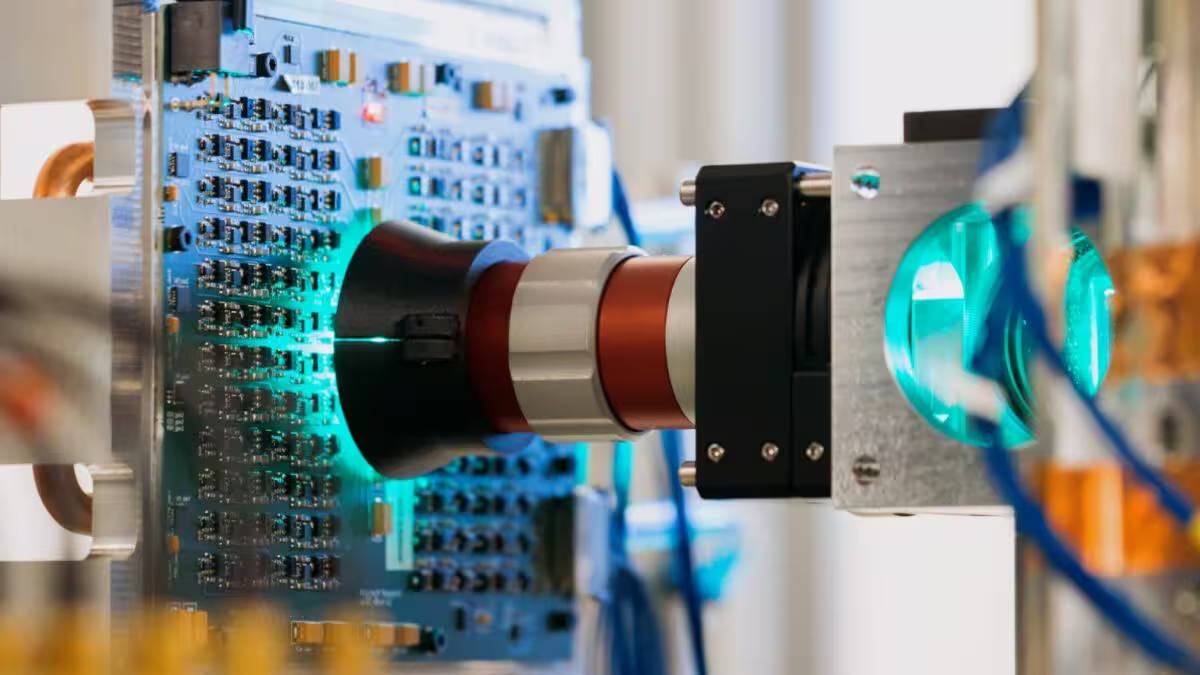

In einer Arbeit, die in Nature Photonics veröffentlicht wurde, demonstriert das Team das erste optische Bauteil, das ausdrücklich nach Prinzipien der optischen Thermodynamik entworfen wurde. Anstatt sich auf Netzwerke elektronischer Schalter und präzise digitale Steuerung zu stützen, nutzt das Bauteil intrinsische nichtlineare Dynamiken, sodass das Licht seinen eigenen Verlauf organisiert. Das Ergebnis ist Routing durch Physik statt durch Elektronik.

Die experimentelle Plattform besteht aus einem nichtlinearen Wellenleitergitter mit mehreren Modi, in das Licht mit unterschiedlicher Intensität und Modalverteilung eingespeist werden kann. Durch die gezielte Gestaltung der Gittergeometrie und der Kopplungsstärken zwischen den Elementen erreicht das System stabile, vorhersehbare Endzustände — die optischen Äquivalente thermodynamischer Endzustände — ohne externe Schaltelemente.

Solche selbstorganisierenden photonischen Bauelemente reduzieren den Steuerungsaufwand drastisch: Es sind keine schnellen elektronischen Steuerleitungen, keine komplexe Firmware oder laufende Rückkopplungsregelungen erforderlich, um die gewünschte Routing-Funktion zu realisieren. Stattdessen übernehmen die physikalischen Eigenschaften des Materials und die Topologie des Gitters die Steuerung.

Wie die thermodynamische Analogie funktioniert

- Expansion und Umverteilung: Eingekoppeltes Licht breitet sich im System aus und verteilt sich — ähnlich wie ein Gas, das sich in einem Raum ausdehnt. Die Anfangsmodalverteilung dehnt sich über die Kopplungswege im Gitter aus und verändert so lokale Intensitäten.

- Gleichgewichtseinstellung: Durch nichtlineare Wechselwirkungen relaxiert die Photonenverteilung zu einem vorhersagbaren stationären Zustand, analog zum thermischen Gleichgewicht. Nichtlinearitäten wie Kerr-Effekte oder Modenkopplungen lenken Energie zwischen den Modi und treiben das System zu einem stabilen Endzustand.

- Gezielter Ausgang: Die Geometrie des Bauteils und die Struktur des nichtlinearen Gitters lenken dieses Gleichgewicht in einen vorgegebenen Ausgangskanal — ganz ohne externe Tore oder Schaltvorgänge.

Auf technischer Ebene beruht die Zuverlässigkeit auf der Robustheit der attractor‑artigen Endzustände in der Phasenraumdarstellung des Systems. Wenn das Gitter so gestaltet ist, dass ein bestimmter Gleichgewichtszustand ein stabiler Attraktor ist, führen viele verschiedene Anfangsbedingungen zu demselben Endergebnis — eine Eigenschaft, die Routingaufgaben besonders nutzbar macht.

Solche Attraktoren lassen sich durch gezielte Änderung von Kopplungsstärken, nichtlinearen Koeffizienten und Gittertopologie entwerfen. Damit entsteht eine Form der physikalischen Programmierung: Die gewünschte Routing-Funktion entsteht aus der Auswahl von Materialparametern und geometrischen Designentscheidungen.

Warum das für Computertechnik und Kommunikation wichtig ist

Während elektronische Systeme an physikalische Grenzen hinsichtlich Geschwindigkeit und Energieeffizienz stoßen, gewinnen optische Interconnects als leistungsfähige Alternative für High-Performance-Computing (HPC) und Rechenzentren an Bedeutung. Der heutige Stand der Technik für optische Router und Switches bringt jedoch oft zusätzliche Komplexität, Latenz und Energieaufwand mit sich. Ein selbstorganisierender Ansatz reduziert diese Last, indem die Routing-Funktionalität direkt in die Physik des Bauteils eingebettet wird.

Für Anwendungen in der Telekommunikation, bei sicheren Datenübertragungen oder auf photonischen Chips, die als Beschleuniger für KI und HPC dienen, können Geräte, die natürliche photonische Dynamiken ausnutzen, schneller, einfacher und energieeffizienter sein als komplex gesteuerte, kreisschaltungsstarke Alternativen. Besonders in Szenarien mit hoher Parallelität und Bandbreite entfalten photonische Interconnects ihre Stärken.

Darüber hinaus eröffnet dieser Ansatz neue Möglichkeiten für die Architektur von Netzwerken und Verarbeitungseinheiten: Wenn einzelne Bausteine physikalisch deterministische Endzustände ansteuern, können größere Netzwerkstrukturen so entworfen werden, dass sie Traffic und Signalverteilung durch verteilte physikalische Gesetzmäßigkeiten selbst organisieren. Das reduziert Protokoll-Overhead und die Notwendigkeit zentraler Steuerungsebenen.

Wichtig für die Praxis sind außerdem Aspekte wie Signal‑Reinheit, Störanfälligkeit gegenüber Umwelteinflüssen und Kompatibilität mit bestehenden photonischen Integrationsplattformen (Siliziumphotonik, III‑V‑Halbleiter, LNOI etc.). Erste Ergebnisse deuten darauf hin, dass die optische Thermodynamik mit etablierten Integrationsprozessen kombinierbar ist, allerdings sind noch Optimierungen nötig, um Verlustmechanismen und Fertigungsvariationen zu minimieren.

Von Labortheorie zu realen Geräten

Das USC-Team, dazu gehören Erstautorin Hediyeh M. Dinani und der leitende Forscher Demetrios Christodoulides, betont, dass optische Thermodynamik mehr leistet als nur Licht zu routen. Sie bietet eine neue Entwurfssprache für die Nutzung nichtlinearer Systeme, statt gegen deren Unvorhersehbarkeit anzukämpfen. Dies kann eine breitere Klasse photonischer Komponenten und informationsverarbeitender Konzepte inspirieren, die durch die Festlegung physikalischer Endzustände operieren statt durch explizite Kontrollbefehle.

In der Praxis bedeutet das: Designer formulieren gewünschte Endzustände (z. B. welcher Ausgang bei welcher Intensitätsverteilung aktiv werden soll) und wählen Materialien, Kopplungen und Geometrien so, dass diese Zustände als stabile Attraktoren im System auftreten. Dieses Designprinzip kann die Entwicklungszyklen verkürzen, weil die Notwendigkeit für aufwändige Steuerlogik und Feedback-Control reduziert wird.

Allerdings sind für eine breite industrielle Nutzung noch mehrere Engineering-Herausforderungen zu lösen. Skalierbarkeit ist zentral: Wie lassen sich einzelne Demonstratoren zu großen, dichten photonischen Schaltkreisen hochskalieren, ohne dass Koppllungsfehler oder ungünstige Rückwirkungen die gewünschten Endzustände zerstören? Die Integration mit vorhandenen Plattformen, Fertigungstoleranzen und die thermische Stabilität über Betriebstemperaturen hinweg sind weitere kritische Punkte.

Auch die Frage der Signalqualität spielt eine Rolle: Nichtlineare Effekte können neben gewünschten Umverteilungen auch unerwünschte Phasenverschiebungen, Rauschen oder Fourer-Mischprodukte erzeugen. Ingenieure müssen Bauteile so entwerfen, dass die nützlichen nichtlinearen Mechanismen dominieren und parasitäre Effekte minimiert werden. Hier sind Materialien mit kontrollierbaren nichtlinearen Koeffizienten und niedrigen Verlusten von Vorteil.

Worauf man als Nächstes achten sollte

Forschende werden untersuchen, wie sich optische Thermodynamik an verschiedene Wellenlängenbänder anpassen lässt, wie sich photonische Integration dichter realisieren lässt und wie komplexe Netzwerktopologien von selbstorganisierenden Prinzipien profitieren. Mögliche Forschungsfragen sind: Können ganze optische Netzwerke ihren Datenverkehr autonom organisieren? Lassen sich thermodynamische Endzustände als Rechenprimitive in photonischen Prozessoren nutzen?

Kurzfristig ist mit Weiterentwicklungen in folgenden Bereichen zu rechnen:

- Materialforschung: Optimierung nichtlinearer Materialien für geringere Verluste und besser steuerbare Effekte.

- Design-Tools: Entwicklung numerischer Methoden, die optische Thermodynamik als Designelement berücksichtigen und Attraktor-Landschaften effizient vorhersagen.

- Integration: Testplattformen, die optische Thermodynamik mit Siliziumphotonik, LNOI oder integrierten Laserquellen koppeln.

- Systemarchitektur: Konzepte, die selbstorganisierende Bauteile in größere Kommunikations- und Rechenarchitekturen einbinden.

Mittelfristig könnten komplette Rechenmodule oder Netzwerk-Switches entstehen, die ohne komplexe Steuerlogik auskommen und stattdessen die natürlichen Dynamiken der Photonen nutzen, um Traffic-Management, Lastverteilung und Fehlerisolierung zu realisieren. Langfristig eröffnet das Gebiet ein vielversprechendes Feld an Forschung, in dem Physik und Ingenieurwesen zusammenarbeiten, um die Art und Weise zu vereinfachen, wie Daten bewegt und verarbeitet werden.

Für interessierte Leserinnen und Leser, die tiefer in die Wissenschaft einsteigen möchten: Das Demonstrationsgerät und die zugrunde liegende Theorie sind in der Nature Photonics-Publikation der USC Viterbi Group beschrieben. Die Arbeit stellt einen grundlegenden Schritt dar, um die Komplexität nichtlinearer Optik in praktische, selbstorganisierende photonische Systeme zu verwandeln.

Zusammenfassend eröffnet die Anwendung thermodynamischer Konzepte auf Licht neue Designparadigmen für photonische Hardware. Durch die Nutzung natürlicher physikalischer Gesetzmäßigkeiten lassen sich robuste, energieeffiziente und potenziell schneller arbeitende Bauteile entwickeln. Die nächsten Jahre versprechen intensive Forschung zur Skalierung, Integration und Anwendung dieser Idee in realen Kommunikations- und Rechenumgebungen.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen