6 Minuten

Eine mutige Idee, ein Deal, der scheiterte

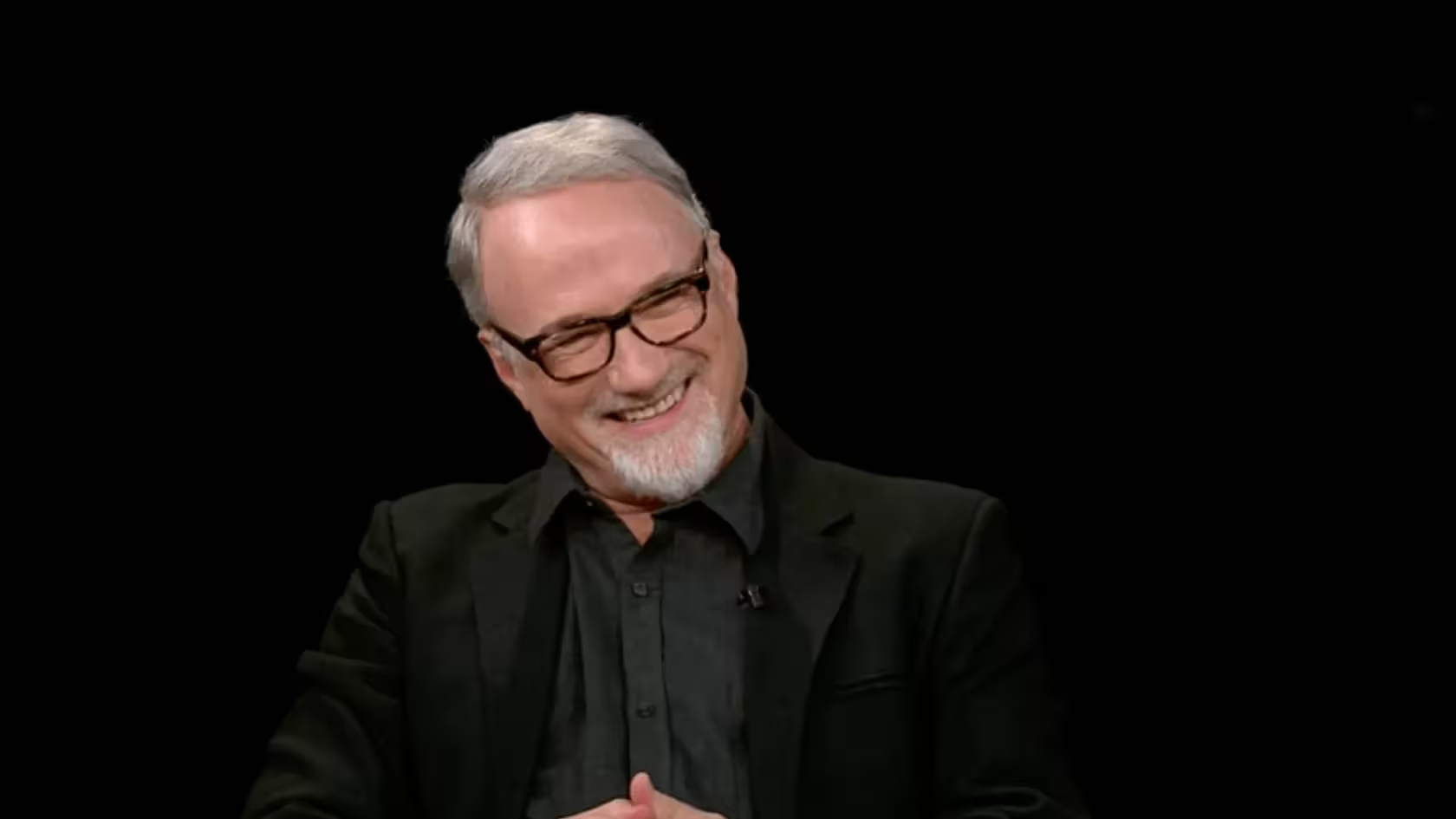

David Fincher ist ein Regisseur, der für Präzision, Stimmung und Kontrolle steht – denken Sie an die erdrückende Atmosphäre in Se7en oder den unheilvollen Rhythmus von Fight Club. Als die Nachricht aufkam, er habe ein direktes Folgekonzept zu Star Wars: The Rise of Skywalker angeboten, weckte das sofort Neugier und Spekulationen in der Filmszene. Berichten und Branchengerüchten zufolge reichte Fincher tatsächlich ein Konzept bei Lucasfilm ein. Gespräche fanden statt, Ideen wurden ausgetauscht. Dennoch gelang es dem Vorhaben nicht, die für eine Produktion nötigen Vereinbarungen zu erreichen.

Warum die Verhandlungen scheiterten

Der zentrale Knackpunkt war kreative Kontrolle. Fincher verlangte Berichten zufolge die sogenannte Final-Cut-Rechte – also die Befugnis, die endgültige Schnittfassung seines Films zu bestimmen, ohne dass das Studio nachträglich eingreift. Lucasfilm, das die Star-Wars-Marke in Filmen, Serien und weiteren Medien eng steuert, war offenbar nicht bereit, diese Form der Entscheidungsgewalt aufzugeben. Daraus entstand ein klassischer Konflikt zwischen Auteur und Franchise: Ein visionärer Filmemacher forderte künstlerische Autonomie, während das Studio die Integrität und Konsistenz eines komplexen, milliardenschweren geistigen Eigentums schützen wollte.

Details zur konkreten Story von Fincher sind spärlich. Mehrere Quellen deuten an, es wäre eine direkte Fortsetzung von The Rise of Skywalker gewesen, doch konkrete Plot-Elemente wurden nicht veröffentlicht. Diese Geheimhaltung entspricht dem üblichen Entwicklungsprozess moderner Star-Wars-Projekte: Hochkarätige Konzepte bleiben oft so lange unter Verschluss, bis sie offiziell grünes Licht und ein besetztes Ensemble haben. Insofern sind Spekulationen wahrscheinlich – genaue inhaltliche Aussagen lassen sich ohne offizielle Bestätigung nur schwer treffen.

Context: history, studio dynamics, and precedent

Das ist nicht das erste Mal, dass Lucasfilm mit renommierten Regisseuren verhandelt und letztlich andere Wege ging. Colin Trevorrow verließ etwa Episode IX wegen kreativer Differenzen, bevor J.J. Abrams zurückkehrte, um die Trilogie zu vollenden. Rian Johnsons angekündigte Trilogie wurde später ebenfalls nicht weiterverfolgt. Selbst Steven Soderbergh soll einst eine Idee für ein Kylo-Ren-Standalone mit Adam Driver gehabt haben, die Lucasfilm nicht weiterverfolgte. Diese Beispiele zeigen einen größeren Branchentrend: Blockbuster-Franchises werben verstärkt um auteurs, doch eine erfolgreiche Zusammenarbeit setzt voraus, dass Studios und Filmemacher gemeinsame Spielregeln und Erwartungen definieren.

Finchers persönliche Verbindungen zu Lucasfilm verleihen der Geschichte eine zusätzliche Nuance. Früh in seiner Karriere arbeitete er laut verschiedenen Berichten am Set von Return of the Jedi in einer technischen Funktion, und Kathleen Kennedy – heute Präsidentin von Lucasfilm – war Produzentin bei Finchers The Curious Case of Benjamin Button. Solche Verbindungen deuten darauf hin, dass es sich nicht um ein kalt vorgetragenes Angebot handelte, sondern um Gespräche zwischen Fachleuten, die die jeweilige Arbeitsweise und die Stärken des anderen kennen. Diese Vorgeschichte macht das Scheitern nicht weniger überraschend, aber sie erklärt, warum die Gespräche überhaupt möglich waren.

How Fincher’s aesthetic might have changed Star Wars

Ein Vergleich Finchers mit anderen Regisseuren, die für Star Wars in Betracht gezogen wurden, zeigt die tonal unterschiedlichen Möglichkeiten, die das Franchise erkunden könnte. Während J.J. Abrams häufig zur spektakulären, nostalgischen Ausrichtung neigt, ist Fincher für psychologische Spannung, präzise Bildgestaltung und noirartige Detailarbeit bekannt. Ein von Fincher inszenierter Star-Wars-Film hätte vermutlich eine dunklere, intimere Tonalität annehmen können – ähnlich dem, wie Denis Villeneuve Dune als atmosphärisches Autorenkino neu interpretierte, statt sich auf klassische Space-Opera-Elemente zu verlassen.

Ästhetisch hätte Fincher möglicherweise folgende Elemente in die Saga eingebracht: streng komponierte Kamerafahrten, kalibrierte Beleuchtung zur Verstärkung innerer Konflikte, eine reduzierte Farbpalette zur Betonung von Emotionalität und psychologischer Dichte, sowie ein erzählerisches Tempo, das eher auf Beobachtung und Spannung als auf bloßen Effektganzen setzt. Diese Herangehensweise hätte nicht nur die Bildsprache verändert, sondern auch die Figurenzeichnung – komplexere, ambivalente Charakterstudien statt klarer Helden- und Schurkenbilder.

Die Reaktionen aus der Fan-Community und der Branche waren gemischt und teilweise heftig. Einige Fans begrüßten die Aussicht auf einen reiferen, auteurorientierten Ansatz, der Star Wars neue Tiefen verleihen könnte. Andere befürchteten, dass eine zu starke Abkehr vom klassischen, abenteuerlichen Kern der Saga die Identität der Marke gefährden würde. Branchenanalysten wiesen zudem auf ökonomische Zusammenhänge hin: Studios geben Final-Cut-Rechte selten auf, weil die Wahrung der Franchise-Konsistenz direkten Einfluss auf Merchandising, Streaming-Strategien, Partnerschaften und langfristige Markenplanung hat.

Eine Kritikstimme, die häufig zitiert wurde, fasste das Dilemma zusammen: "Finchers Sensibilität hätte Star Wars eine ungewöhnlich psychologische Kante verleihen können, doch sein Anspruch auf Final Cut machte eine Einigung beinahe unmöglich." Diese Einschätzung unterstreicht, dass große Franchises oft Verhandlungssache sind – nicht nur zwischen kreativen Parteien, sondern auch zwischen kreativen Zielen und kommerziellen Erfordernissen.

What this tells us about the future

Die Episode Fincher–Lucasfilm ist weniger ein endgültiges Scheitern als ein aufschlussreicher Moment in der Debatte um Autorschaft im Blockbuster-Kino. Mit dem expandierenden Einfluss von Streaming-Plattformen und dem Ausbau filmischer Universen sehen sich Studios zunehmend der Herausforderung gegenüber, kreative Freiräume zu gewähren und gleichzeitig als Hüter kultureller Marken aufzutreten. Dieser Balanceakt wird in Zukunft nur an Bedeutung gewinnen: Kreative Talente verlangen mehr Autonomie, während Studios ihre IPs konsistent und wirtschaftlich tragfähig halten müssen.

Ob Fincher irgendwann zu Lucasfilm zurückkehren wird, bleibt offen, aber nicht ausgeschlossen. Angesichts seiner persönlichen Verbindungen zur Produktionsfirma und der Bekanntheit seiner Arbeitsweise mit Kathleen Kennedy existiert die Möglichkeit einer erneuten Annäherung – vorausgesetzt, Timing, Vision und Vertrauen lassen sich neu ausrichten. Solche späteren Kooperationen sind in Hollywood nicht ungewöhnlich; Beziehungen, die einmal informell und vertraut waren, können zu einem späteren Zeitpunkt fruchtbar werden, wenn die Rahmenbedingungen passen.

Im Kern bleibt dieses nicht realisierte Projekt ein faszinierendes "What if" für Filmfans, Filmwissenschaftler und Branchenbeobachter: Es zeigt, wie hinter jedem großen Blockbuster eine Vielzahl komplexer kreativer, vertraglicher und wirtschaftlicher Entscheidungen steht, die das Endprodukt massiv beeinflussen. Die Geschichte von Finchers Pitch bei Lucasfilm offenbart, warum manche Visionen zwar spannend klingen, aber am Ende nicht verwirklicht werden – nicht aus Mangel an Talent oder Idee, sondern wegen der komplizierten Mechanik des modernen Franchise-Kinos.

Quelle: smarti

Kommentar hinterlassen