8 Minuten

Als das James-Webb-Weltraumteleskop (JWST) der NASA begann, außergewöhnliche Infrarotaufnahmen zur Erde zu senden, drohte eine subtile elektronische Störung einige der empfindlichsten Beobachtungen zu verwischen. Ein Team in Sydney löste das Problem von der Erde aus mit KI-gestützter Software, stellte damit Webbs Fähigkeit wieder her, gestochen scharfe Bilder von Exoplaneten, Sternen und anderen schwachen Zielen zu liefern — und das ganz ohne einen einzigen Weltraumspaziergang.

Vom verschwommenen Pixel zum Software-Rettungsanker

Das Problem trat in einem der präzisesten Instrumente von Webb auf: dem Aperture Masking Interferometer (AMI), einer in Australien entworfenen Komponente, die es Astronomen erlaubt, Licht von verschiedenen Teilen des Hauptspiegels zu kombinieren, um außergewöhnlich hohe räumliche Auflösung zu erreichen. Kurz nach Aufnahme des regulären Betriebs bemerkten Forscher eine leichte Verschmierung in den AMI-Daten, die den Kontrast reduzierte und feinste Details überdeckte.

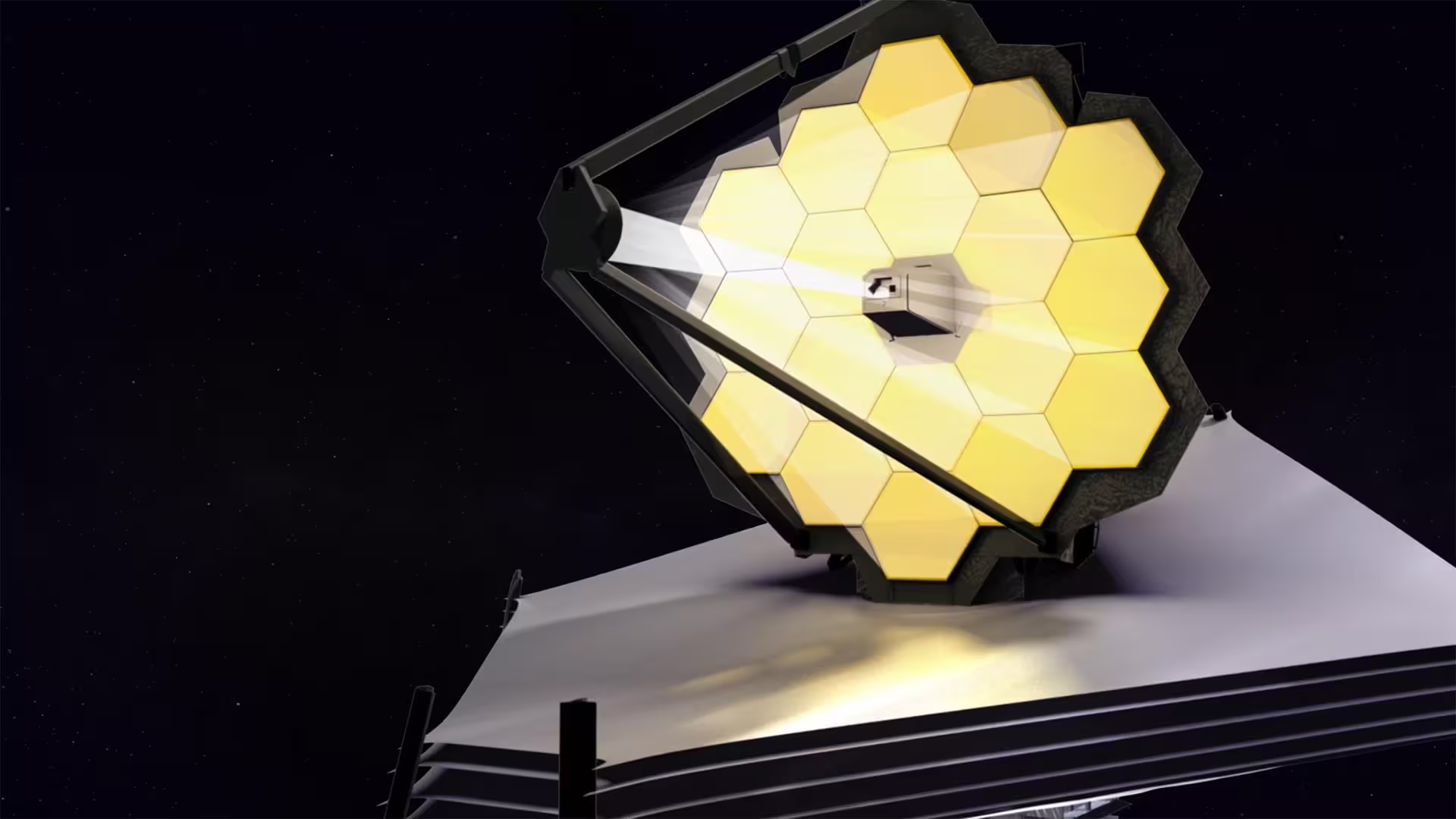

Das James-Webb-Weltraumteleskop ist NASAs 10-Milliarden-Dollar-Infrarotobservatorium, das dafür ausgelegt ist, die frühesten Galaxien des Universums zu erforschen, entfernte Exoplaneten zu untersuchen und kosmische Details zu enthüllen, die mit vorherigen Teleskopen nicht zu sehen waren. Credit: NASA’s Goddard Space Flight Center

Statt Hardware neu zu entwerfen oder eine kostspielige Reparatur im Weltraum zu planen, entwickelte eine kleine Gruppe an der University of Sydney — geleitet von Professor Peter Tuthill und zwei Doktoranden, Louis Desdoigts und Max Charles — eine softwarebasierte Lösung. Ihr Werkzeug, AMIGO (Aperture Masking Interferometry Generative Observations), nutzt physikalische Simulationen und neuronale Netze, um zu modellieren, wie Webbs Optik und die Detektorelektronik tatsächlich im Orbit reagieren, und entfernt die Verzerrung anschließend in der Nachbearbeitung.

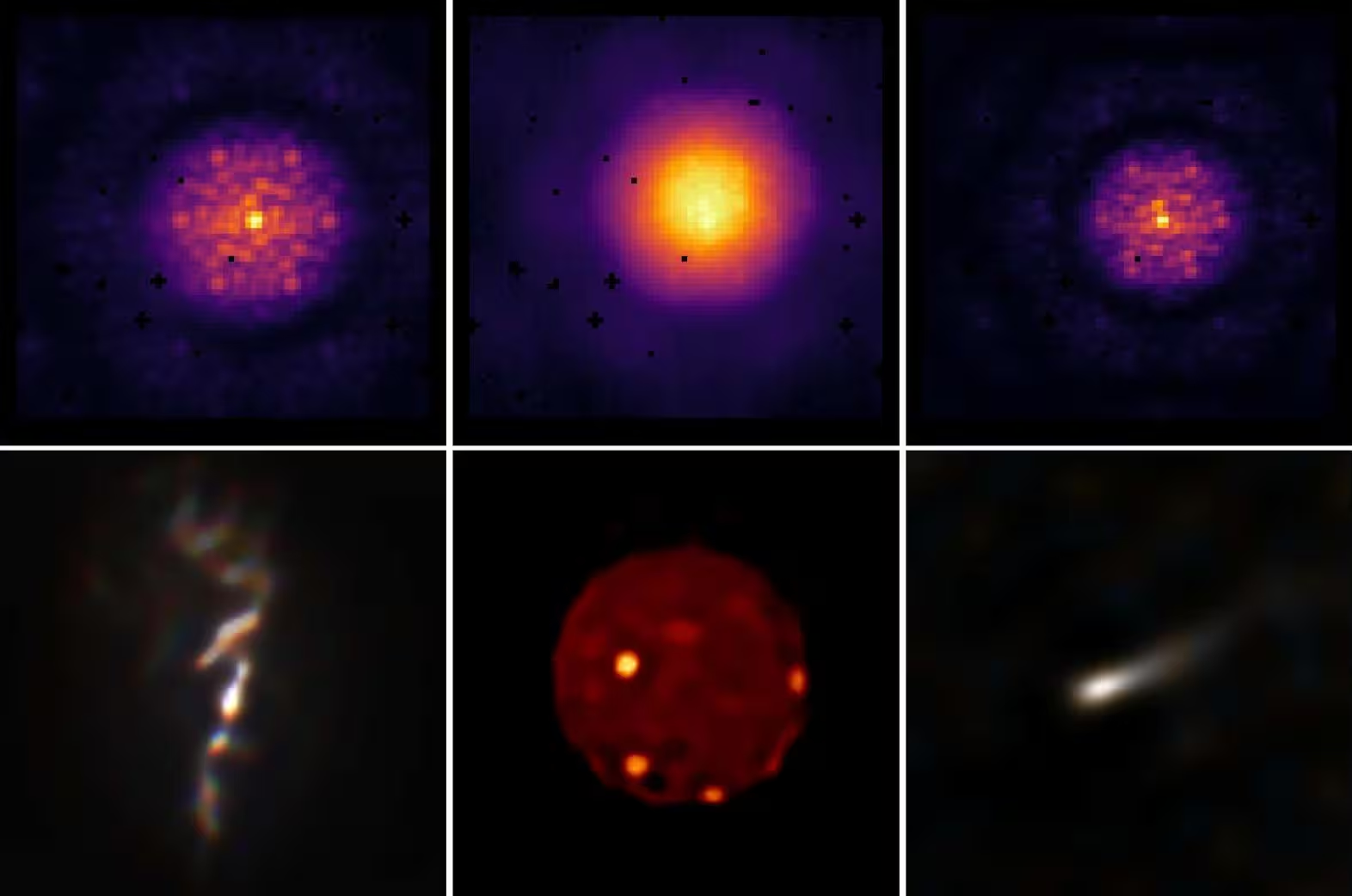

Bildschärfung der JWST-Aufnahmen: Die obere Reihe zeigt Rohdaten der Galaxie NGC 1068, des Jupitermonds Io und des Wolf-Rayet-Sterns 137 (WR 137). Die untere Reihe zeigt geschärfte oder "deblurred" Bilder nach Verarbeitung durch die von Louis Desdoigts und Max Charles entwickelte Pipeline. Credit: Max Charles/University of Sydney

Was verursachte die Unschärfe?

Das Team schrieb das Problem einem detektor-spezifischen Effekt zu, der als "brighter-fatter" (heller-dicker) Phänomen bekannt ist. Bei einigen Infrarotdetektoren können durch Photonen ausgelöste Elektronenladungen in einem hellen Pixel nahegelegene Pixel beeinflussen, wenn sich Ladungen verschieben oder elektro-statische Felder die lokale Antwort verzerren. Das Resultat ist eine leichte Ausbreitung des Lichts, die die Bildschärfe reduziert — besonders problematisch für interferometrische Modi wie AMI, die auf präzise relative Intensitäten über kleine Subaperturen angewiesen sind.

AMIGO funktioniert, indem es sowohl das optische interferometrische Signal als auch die unvollkommene Antwort des Detektors vorwärts modelliert und dann ein neuronales Netz trainiert, die ursprüngliche Szene wiederherzustellen. Anstatt die Unschärfe als unvermeidbares Rauschlimit zu behandeln, betrachtet die Software sie als vorhersehbare Instrumentensignatur, die algorithmisch rückgängig gemacht werden kann. Dieser Ansatz nutzt Kenntnisse aus Detektorphysik, Optik und Bildverarbeitung und setzt maschinelles Lernen gezielt ein, um systematische Effekte zu entkoppeln.

Wie die Korrektur entwickelt und eingesetzt wurde

Louis Desdoigts und Max Charles entwickelten AMIGO unter der Aufsicht von Professor Tuthill und Associate Professor Ben Pope (Macquarie University). Der Ansatz kombinierte Laborcharakterisierung von Detektoren, physikbasierte Simulationen der AMI-Optikpfade von Webb und Machine-Learning-Methoden, um die Lücke zwischen idealisierten Modellen und realen, im Flug gemessenen Daten zu überbrücken.

Dr. Louis Desdoigts (links), heute Postdoc an der Universität Leiden in den Niederlanden, und Max Charles, der seine Promotion an der University of Sydney abschließt. Credit: University of Sydney

Die Einsatzfähigkeit der Pipeline erforderte keine Änderungen an Bord von Webb: Das Team wendete die Korrektur am Boden auf Archivdaten und neue AMI-Aufnahmen an. Die Resultate zeigten sich sofort — zuvor verwaschene Ziele gewannen wieder an Kontrast, was direkte Nachweise und feinere strukturelle Details ermöglichte.

Technisch gesehen umfasst die Entwicklungsarbeit mehrere Schritte: präzise Kalibrierungsmessungen im Labor, um die Kennlinien und Kopplungen von Pixeln zu bestimmen; Monte-Carlo- und Wellenfrontpropagations-Simulationen, die realistische AMI-Beobachtungen nachahmen; sowie die Erstellung umfangreicher Trainingsdatensätze, die das neuronale Netz auf unterschiedliche Helligkeiten, Kontraste und Rauschbedingungen vorbereiten. Zusätzlich wurden Robustheitstests durchgeführt, um sicherzustellen, dass die KI keine artefaktbehafteten Details erzeugt, sondern wirklich verlorene Informationen rekonstruiert.

Wissenschaftliche Gewinne: schärfere Bilder, neue Entdeckungen

Mit AMIGO hat Webb klarere Bilder mehrerer anspruchsvoller Targets geliefert. Die Pipeline verbesserte den Nachweis eines schwachen Exoplaneten und löste einen rotbraunen Zwerg auf, der den Stern HD 206893 umkreist, etwa 133 Lichtjahre entfernt. Weitere Demonstrationen umfassen eine schärfere Sicht auf einen Jet eines Schwarzen Lochs, eine Vulkanoberflächenaufnahme des Jupitermonds Io und detaillierte Strukturen in den staubigen Winden des Wolf-Rayet-Sterns WR 137.

Max Charles zeigt sein Tattoo der ‚Non-Redundant Mask‘, die er mitgeholfen hat zu reparieren. Credit: University of Sydney

Diese Verbesserungen erweitern Webbs wissenschaftliche Reichweite ohne zusätzliche Missionskosten. Konkret erhöht AMIGO die Sensitivität gegenüber schwachen Begleitern und feinen Strukturen, was Astronomen hilft, Atmosphären von Exoplaneten, zirkumstellare Materie und kompakte Quellen mit größerer Zuverlässigkeit zu untersuchen. Für Studien zur Planetentopographie, Staubverteilung in protoplanetaren Scheiben oder Jet-Physik von aktiven Galaxien liefert die erhöhte Auflösung neue, quantitative Messmöglichkeiten.

Darüber hinaus ist der Einsatz solcher Nachverarbeitungsalgorithmen ein Beispiel für kostenwirksame Wissenschaftsmaximierung: vorhandene Hardware wird durch präzisere Kalibrierung und moderne Algorithmen aufgewertet, wodurch Beobachtungszeit effizienter genutzt wird und teure Nachmissionen oder Hardware-Redesigns vermieden werden können.

Warum das für zukünftige Raumfahrtmissionen wichtig ist

Der Erfolg des Sydney-Teams unterstreicht einen wachsenden Trend: Software-zentrierte Lösungen können Hardware-Unvollkommenheiten lange nach dem Start korrigieren oder mildern. Instrumente sind komplexe Systeme, in denen subtile Detektorphysik, Elektronik und Optik wechselwirken. Flexible Analysetools, die diese Wechselwirkungen modellieren, können die Lebensdauer von Instrumenten verlängern, den wissenschaftlichen Ertrag maximieren und das Risiko sowie die Kosten für hardwarebezogene Eingriffe reduzieren.

Wie Professor Tuthill es ausdrückte: "Anstatt Astronauten loszuschicken, um neue Teile anzuschrauben, haben sie es mit Code repariert. Es ist ein brillantes Beispiel dafür, wie australische Innovation globalen Einfluss in der Weltraumforschung haben kann." Diese Aussage hebt nicht nur den praktischen Nutzen hervor, sondern auch die strategische Bedeutung von Software-Engineering, KI und globaler Zusammenarbeit für Raumfahrtprogramme.

Experteneinschätzung

Dr. Aisha Rahman, eine Instrumentationswissenschaftlerin mit Erfahrung bei Weltraumteleskopen, kommentierte: "AMIGO ist ein Lehrbuchbeispiel für Systemdenken. Das Team kombinierte Detektorphysik, optisches Modeling und modernes maschinelles Lernen, um ein Problem zu lösen, das sonst umfangreiche ingenieurtechnische Änderungen erfordert hätte. Es ist eine kosteneffektive Strategie, der andere Missionen nacheifern sollten — insbesondere da Detektoren komplexer und empfindlicher werden."

Desdoigts, heute Postdoktorand an der Universität Leiden, beschrieb das Ergebnis als "unglaublich lohnend" und betonte das Potenzial von Software, die Fähigkeiten von Webb zu erweitern. Beide zentralen Studien stehen auf dem Preprint-Server arXiv; das Paper von Dr. Desdoigts hat die Begutachtung abgeschlossen und wird in den Publications of the Astronomical Society of Australia erscheinen.

Die Forschung demonstriert zudem den Wert internationaler Zusammenarbeit: Ein australisch entworfenes Instrument, verfeinert mit Machine-Learning-Methoden, die von Nachwuchswissenschaftlern entwickelt wurden, liefert nun schärfere Wissenschaft für die globale Astronomiegemeinde. Das Team teilt AMIGO aktiv mit JWST-Forschern weltweit, um neue Entdeckungen zu beschleunigen und Cross-Validation über verschiedene Beobachtungsstrategien zu ermöglichen.

Implikationen und nächste Schritte

Mit Blick nach vorn planen die Autoren und ihre Kollaborateure, AMIGO-ähnliche Kalibrierungen in die standardmäßigen JWST-Datenpipelines für AMI zu integrieren und zu untersuchen, ob ähnliche Ansätze weitere Detektoreffekte über Webbs Instrumenten hinweg korrigieren können. Dazu gehören mögliche Anwendungen auf NIRCam-, NIRISS- oder MIRI-Detektoren und die Untersuchung, wie Subarray-Modi, unterschiedliche Belichtungszeitkonfigurationen und kosmische Strahleneffekte in die Modelle einbezogen werden müssen.

Wenn solche Integrationen erfolgreich sind, würde dies die Nachstart-Softwarekalibrierung zu einem routinemäßigen Bestandteil der Missionsoperationen machen — Zeit sparen, die wissenschaftliche Ausbeute erhöhen und potenziell neue Beobachtungsprogramme ermöglichen, die zuvor aufgrund von instrumentellen Unsicherheiten als zu riskant galten. Weiterhin ist zu erwarten, dass adaptive Pipelines und kontinuierliches Lernen (Continuous Learning) in der Datenverarbeitung dazu beitragen, dass Korrekturen dynamisch an veränderte Instrumenteneigenschaften angepasst werden.

Technische Erweiterungen könnten umfassen: Unsicherheitsabschätzungen in den rekonstruierten Bildern, Quantifizierung der Kontraststeigerung für Planetenforschung, und die Entwicklung von Benchmarks, mit denen Forscher die Validität der rekonstruierten Strukturen bewerten können. Solche Maßnahmen würden die Nachvollziehbarkeit und Vertrauenswürdigkeit von KI-gestützten Kalibrierungen erhöhen und als Vorlage für andere Observatorien dienen.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen