9 Minuten

Raccoon City neu interpretiert — unter einer Schneedecke

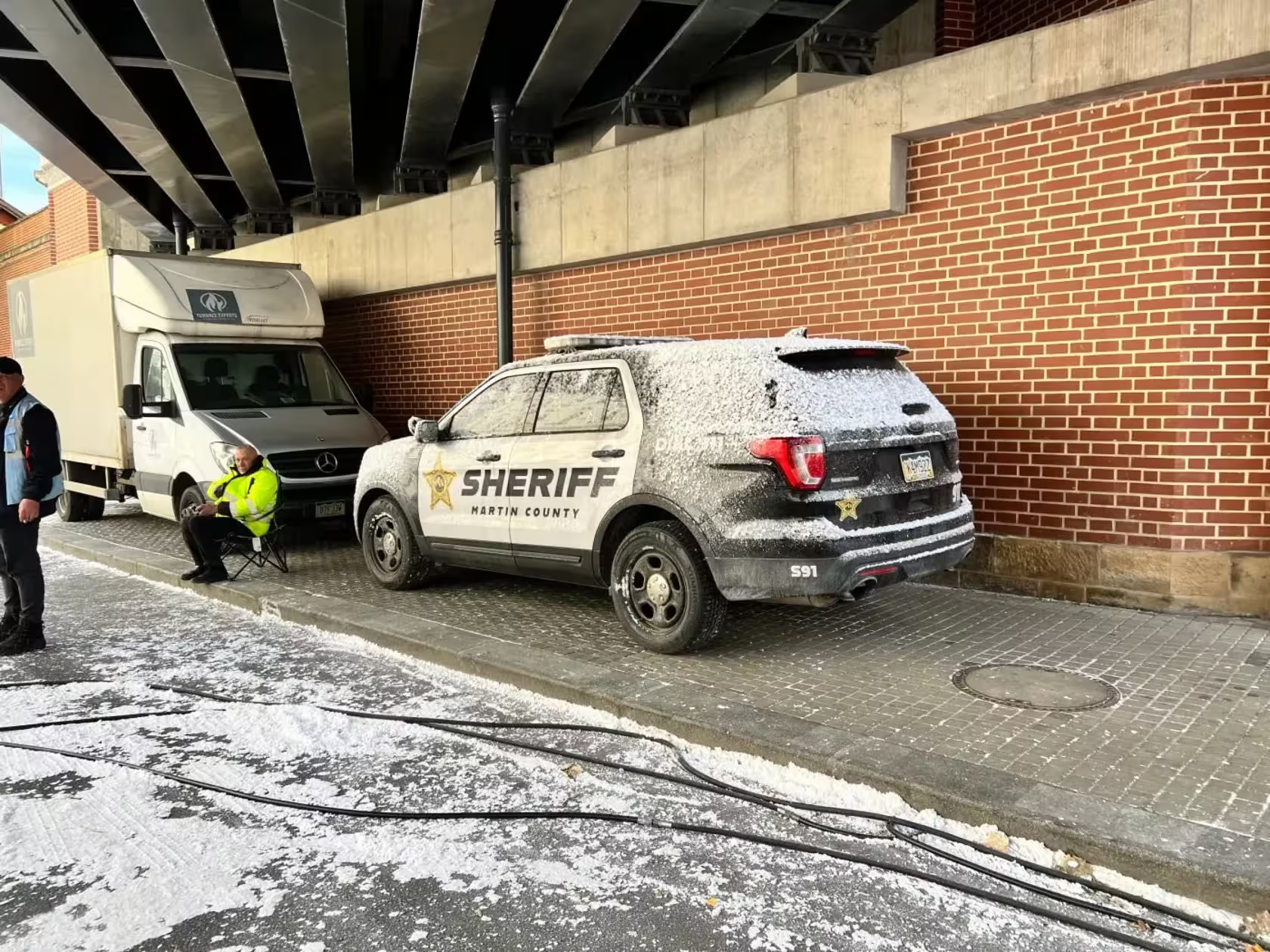

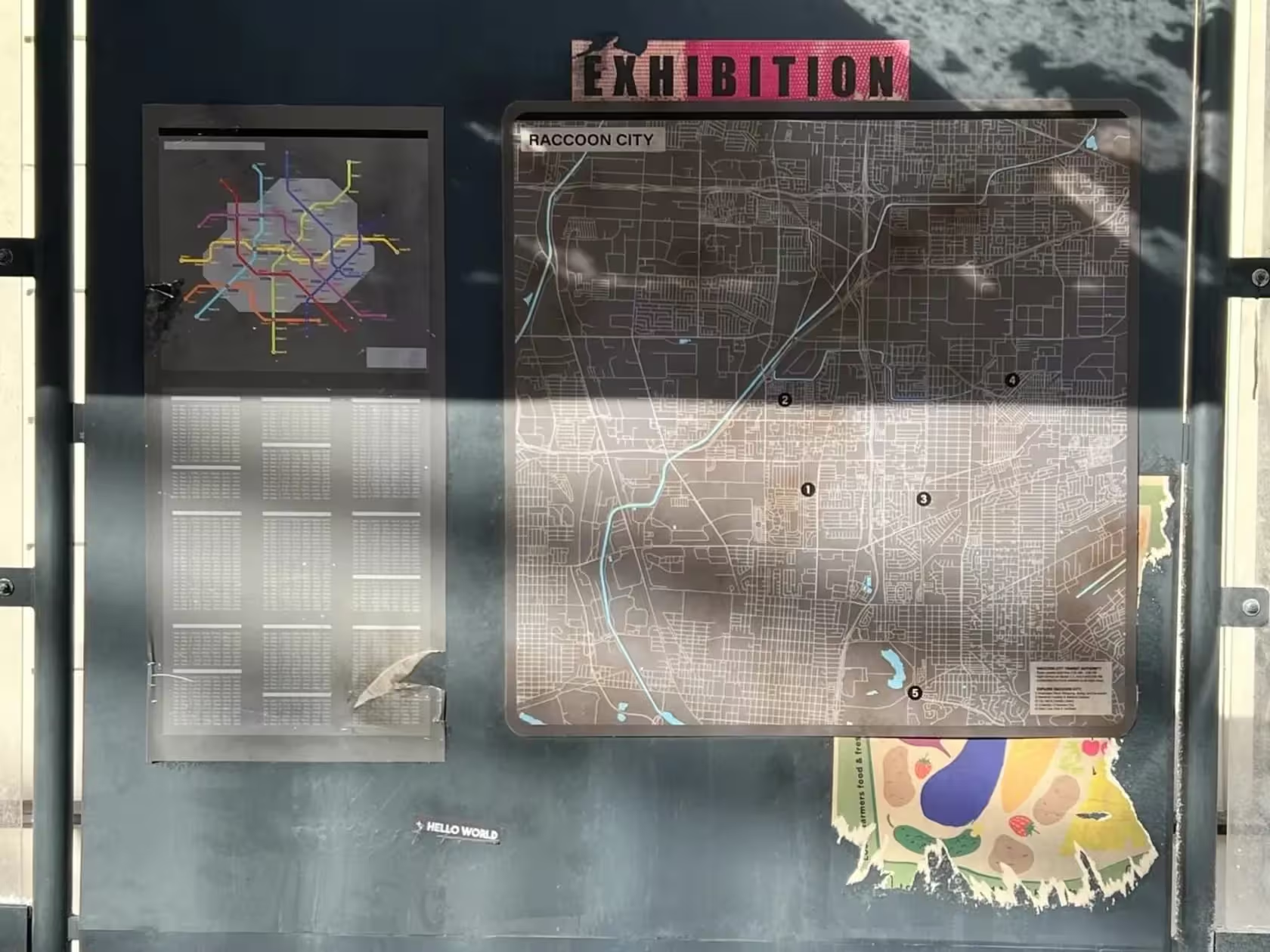

Fotos vom Set des neuen Resident Evil-Reboots offenbaren eine unerwartete Szenerie: Raccoon City liegt unter einer dichten Schneedecke begraben. Die Dreharbeiten im Karlin‑Viertel von Prag haben vertraute Straßen in einen winterlichen Alptraum verwandelt, komplett mit künstlichem Schnee, Einsatzfahrzeugen der Polizei und Straßenbeschilderung, die den Ortsnamen unmissverständlich zeigt. Für langjährige Fans der Spielereihe sind die Aufnahmen eine sofortige, beklemmende Erinnerung an Resident Evil 2 und Resident Evil 3, doch das Bild der Stadt wirkt diesmal kälter, isolierter und visuell konsequent auf klaustrophobischen Horror ausgerichtet.

Die sorgfältige Ausgestaltung des Sets — von schneebedeckten Gehwegen über vereiste Autotüren bis hin zu verzweifelt wirkenden Hinweisen an Buswartehäuschen — deutet darauf hin, dass das Produktionsteam viel Wert auf greifbare, praktische Details legt. Solche Entscheidungen haben direkte Folgen für das Film‑Design und die visuelle Sprache: Künstlicher Schnee, nasses Asphalt‑Grain, vereiste Straßenlaternen und realistische Fahrzeugspuren erzeugen zusammen eine physische Atmosphäre, die Zuschauer:innen stärker in den Survival‑Horror eintauchen lassen kann als rein digitale Effekte. Darüber hinaus beeinflussen solche Set‑Entscheidungen das technische Vorgehen bei Kamera, Beleuchtung und Ton, etwa durch die Notwendigkeit, Reflexionen, Schneefall in der Lichtsetzung und die akustische Dämmung offener, kalter Räume zu berücksichtigen.

Was wir bisher wissen

Lokalberichten zufolge fanden Dreharbeiten in Karlin zwischen dem 29. Oktober und dem 2. November 2025 statt. Setfotos zeigen Bushaltestellen und eine Karte mit der Bezeichnung Raccoon City, während Polizeiwagen mit Colorado‑Kennzeichen zu sehen sind — eine bemerkenswerte Entscheidung, die darauf hindeutet, dass der Film den fiktiven Ort möglicherweise geografisch verlegt und damit neue narrative Spielräume öffnet. Solch ein Standortwechsel kann weitreichende Auswirkungen auf die Erzählung haben: Er erlaubt veränderte klimatische Bedingungen, unterschiedliche städtische Infrastruktur und potenziell neue gesellschaftliche Kontexte, ohne die ikonische Identität der Stadt komplett aufzugeben.

Regisseur Zack Kriger führt Regie, das Drehbuch wird in Zusammenarbeit mit Shay Hatten umgesetzt. Beide Namen stehen für unterschiedliche Herangehensweisen an Genre‑Material: Kriger könnte einen visuell fokussierten Stil einbringen, während Hattens Drehbucherfahrung auf stringente Plotstruktur und Spannungskurve hindeutet. In Kombination deutet das auf einen filmischen Ansatz hin, der sich an erzählerischer Dichte und atmosphärischer Präzision orientiert. Ein gemeldeter Veröffentlichungstermin am 18. September 2026 hat die Fangemeinde bereits die Kalender markiert und weckt Erwartungen hinsichtlich der Postproduktion, der Werbekampagne und möglicher Trailer‑Veröffentlichungen in den kommenden Monaten.

Weitere Aspekte der Produktion, die in Berichten und Foren diskutiert werden, umfassen mögliche Casting‑Entscheidungen, Kooperationspartner bei visuellen Effekten und die Wahl der Produktionsfirmen sowie der Verleihstrategie für unterschiedliche Märkte. Die Präsenz von Colorado‑Kennzeichen kann zudem als Hinweis auf eine narrative Neuausrichtung dienen: Anstatt die klassische mittelwestliche US‑Kleinstadt‑Identität strikt zu übernehmen, könnte der Film eine hybride, leicht veränderte Mythologie entwickeln, die sowohl Fan‑Erwartungen bedient als auch neue Zuschauergruppen anspricht. Solche Adaptionsstrategien sind ein häufiger Kompromiss bei Videospiel‑Verfilmungen, die zwischen Hommage und eigenständiger Kinoerzählung balancieren müssen.

Handlungsandeutung

Frühe Beschreibungen sprechen von einer zurückgenommenen Prämisse: Ein Kurier auf einer Routinezustellung zu einem abgelegenen Krankenhaus gerät ungewollt in einen viralen Ausbruch. Diese begrenzte, bodennahe Perspektive legt nahe, dass der Reboot eher auf spannungsgeladenen Survival‑Horror setzt als auf das blockbustergleiche Action‑Spektakel mancher früheren Verfilmungen. Ein Fokus auf wenige, dicht gezeichnete Schauplätze — etwa enge Krankenhausflure, verrauchte Maschinenräume und verschneite Straßenabschnitte — bietet die Möglichkeit, Atmosphäre und psychologische Bedrohung Schritt für Schritt aufzubauen.

Aus dramaturgischer Sicht ermöglicht ein solch konzentriertes Setting, die Angst und Paranoia, die die Spiele charakterisieren, glaubhaft zu übertragen: enge Korridore, flackerndes Licht, knarrende Türen und das ständige Gefühl, dass Hilfe fern und die Fluchtwege begrenzt sind. Technisch gesehen verlangt das eine präzise Inszenierung von Kameraführung, Schnitt und Ton: längere Plansequenzen zur Spannungssteigerung, differenzierte Soundscapes für die Klangkulisse des Ausbruchs und präzise Montagearbeit, um den Rhythmus von Entdeckung, Verfolgung und Überleben zu balancieren. Auch die Kostüm‑ und Maskenabteilung wird entscheidend sein, um Infizierte und Opfer realistisch und effektiv darzustellen.

Inhaltlich bietet die Prämisse Raum für Charakterarbeit: Ein vermeintlich durchschnittlicher Protagonist — etwa ein Kurier oder eine Kurierin — als Spiegel für die Zuschauer:innen kann die Identifikation erhöhen. Der narrative Bogen könnte die Entwicklung von einer routinierten, distanzierten Person zu einem Überlebenden zeigen, der moralische Entscheidungen treffen muss, während er mit knappen Ressourcen, Vertrauensfragen und dem Ausmaß des Ausbruchs konfrontiert wird. Solche Figurenarbeit würde den Reboot in die Tradition literarisch dichter Horrorfilme stellen, die weniger auf großkalibrige Action als auf Charakterkonflikte und psychologische Intensität setzen.

Wie sich dieser Reboot einordnet

Im Vergleich zu Paul W. S. Andersons Franchisefilmen — die für hochoktanige Action und eine eigene, filmische Mythologie bekannt sind — scheint der neue Reboot näher an der klaustrophobischen, bedrohlichen Atmosphäre der Spiele zu liegen. Andersons Adaptionen zeichneten sich durch groß angelegte Actionsequenzen, ausgeprägte CGI‑Einsätze und eine eigenständige Erzählung aus, die oft neue Figuren und Storylines etablierte. Der aktuelle Ansatz wirkt dagegen wie eine Rückbesinnung auf die Kernstärken von Resident Evil: Spannung, Enge, das Gefühl permanenter Bedrohung und eng verflochtene, lokalisierte Erzählbögen.

Der Film reiht sich zugleich in einen jüngeren Trend von Videospiel‑Adaptionen ein, der eine stärkere narrative Treue und einen realistischeren Ton anstrebt. Beispiele sind die neueren Netflix‑Produktionen und aktuelle Adaptionen wie die jüngsten Tomb Raider‑Filme, die ein raueres, bodenständigeres Erzählen bevorzugen. Diese Produktionen setzen oft auf authentische Schauplätze, physische Effekte und eine stringente Figurenzeichnung, um Kritikern und Fans gleichermaßen ein Gefühl von Glaubwürdigkeit zu vermitteln. Für Resident Evil bedeutet das, dass die Adaption Chancen hat, sowohl Fans der ursprünglichen Games als auch ein allgemeineres Kinopublikum anzusprechen, das intensive, charaktergetriebene Horrorfilme schätzt.

Technisch und gestalterisch könnten Elemente wie eine reduzierte Farbpalette, kontrastreiche Lichtsetzung, nah an der Kamera gefilmte Panik‑ und Fluchtszenen sowie gezielte Einsätze praktischer Effekte maßgeblich zur Stimmung beitragen. Auch die Wahl bestimmter Kameralinsen, Bewegungsstile (etwa Handkamera in Actionsequenzen versus ruhige Gimbal‑Einstellungen bei Aufbau‑Szenen) und ein Sounddesign, das mit Subbass‑Effekten und gedämpften Umgebungsgeräuschen arbeitet, sind typische Mittel, um klaustrophobischen Survival‑Horror filmisch zu realisieren.

Hinter den Kulissen & Fanreaktionen

Details vom Set haben bereits Diskussionen in Fanforen und sozialen Medien angefacht: der Einsatz von künstlichem Schnee, Hochgeschwindigkeits‑Fahrmanöver und aufwändige, praktische Set‑Dekoration signalisieren eine Produktion, die in atmosphärische Glaubwürdigkeit investiert. Praktische Requisiten und real wirkende Masken erleichtern es Schauspielern, auf reale Gegenstände und Mitspieler zu reagieren, was wiederum die Immersion für Zuschauer erhöht. Solche handwerklichen Investitionen sind oft ein Indiz dafür, dass Produzenten und Regie Wert auf eine nachhaltige, visuell überzeugende Welt legen.

Während einige Fans die Verlegung des Settings und die Winterästhetik als frische Perspektive begrüßen — etwa weil Schnee neue dramaturgische Möglichkeiten wie eingeschränkte Sicht, knirschende Fußspuren und schwierige Fluchtwege eröffnet — äußern andere Bedenken. Kritiker innerhalb der Community sorgen sich, dass geografische Veränderungen, Tonalität und narrative Neuausrichtungen die Verwurzelung in der Spiel‑Mythologie verwässern könnten. Solche Debatten sind typisch für etablierte Franchises: Einerseits verlangen Fans Authentizität und Respekt vor dem kanonischen Material, andererseits erwarten sie kreative Weiterentwicklung, damit Adaptionen nicht lediglich als Wiederholung gelten.

Darüber hinaus beeinflussen Set‑Lecks und Fotos die Marketingdynamik: Frühe Schnappschüsse können Vorfreude steigern, aber auch zu Fehldeutungen führen, wenn Bildausschnitte ohne Kontext breitgetreten werden. Produktionsfirmen versuchen daher oft, kontrollierte Häppchen an Informationen zu geben, die Neugier wecken und gleichzeitig narrative Überraschungen bewahren. In diesem Fall deuten die bisher veröffentlichten Bilder auf eine bewusste visuelle Identität hin — kalt, isoliert, texturiert — die vermutlich auch das spätere Trailer‑Material prägen wird.

Alles in allem wirkt dieser Reboot darauf ausgerichtet, bekannte Grusel‑Elemente mit neuen kreativen Entscheidungen zu verbinden — sei es durch ein kälteres Klima, eine veränderte geographische Verortung oder die Fokussierung auf einen geerdeten Protagonisten. Die spätere Produktion wird zeigen, ob der Film die richtige Balance zwischen Nostalgie und Erneuerung findet. In den kommenden Monaten sind weitere Setfotos, erste offizielle Teaser und Trailernews zu erwarten, die Einblick in Ausstattung, Look und Tone geben werden und zugleich die Marketingstrategie für den September 2026‑Start vorzeichnen.

Ein kurzer Hinweis zum Abschluss: Sollte der Film die paranoide, beengende Stimmung der Spiele erfolgreich einfangen — inklusive des ständigen Gefühls, beobachtet und eingeengt zu sein — könnte dieses verschneite Raccoon City zu einer der visuell markantesten Resident Evil‑Adaptionen der letzten Jahre werden. Die Kombination aus substanzieller Figurenentwicklung, handwerklicher Setarbeit und einem klaren stilistischen Kompass bietet die Chance, das Franchise filmisch neu zu definieren und zugleich die Spielerschaft zu respektieren.

Quelle: smarti

Kommentar hinterlassen