8 Minuten

Die NASA hat den bisher detailliertesten Satz an Beobachtungen des interstellaren Kometen 3I/ATLAS veröffentlicht und dabei Aufnahmen von Sonnenobservatorien, Mars-Missionen und erdgebundenen Fotografen kombiniert, um ein vollständigeres Bild dieses seltenen Besuchers zu zeichnen. Die Zusammenführung von Daten aus unterschiedlichen Wellenlängenbereichen und Sichtwinkeln liefert wissenschaftlich wertvolle Einsichten in Zusammensetzung, Aktivität und Dynamik eines Objekts, das aus einem anderen Sternsystem kommt.

PUNCHs Beobachtungen von 3I/ATLAS, als der Komet 231–235 Millionen Meilen von der Erde entfernt war.

Warum der Mars den besten Platz hatte

Als 3I/ATLAS durch das innere Sonnensystem zog, fiel sein sonnennächster Punkt — das Perihel — in eine Konstellation, in der die Erde sich auf der gegenüberliegenden, für Beobachtungen ungünstigen Seite der Sonne befand. Der Mars hingegen lag auf der vorteilhaften Seite und war astronomisch gesehen nur einen Wimpernschlag entfernt. Diese glückliche Konstellation ermöglichte es Raumfahrzeugen in Marsorbit und stationären Mars-Landegeräten, den Kometen näher am Perihel zu erfassen als die meisten erdgebundenen Observatorien zu dieser Zeit.

Blick der Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) auf den Kometen 3I/ATLAS, aufgenommen aus nur etwa 30 Millionen Kilometern (19 Millionen Meilen) Entfernung am 2. Oktober 2025.

Tom Statler, Planetissenschaftler bei der NASA, brachte es auf den Punkt: Der Komet "erreichte seinen sonnennächsten Punkt, als die Erde auf der falschen Seite war, um ihn bequem zu beobachten." Marsbasierte Plattformen wie der Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) und die MAVEN-Sonde standen dagegen auf der richtigen Seite und nutzten die Gelegenheit. Sogar der Rover Perseverance auf der Marsoberfläche passte seinen Beobachtungsplan an, um den Vorüberzug zu dokumentieren. Diese Flexibilität bei der Nutzung vorhandener Raumfahrtmissionen unterstreicht, wie wertvoll ein globales Netzwerk von Sensoren ist, wenn ein unerwartetes Ziel am Himmel erscheint.

Missionen, die einem Kometen durch das Sonnensystem folgten

Die NASA mobilisierte ein breites Spektrum an Instrumenten, um 3I/ATLAS zu verfolgen. Von sonnenumlaufenden Observatorien bis hin zu interplanetaren Raumsonden ist das Datenset für ein so kurzlebiges Ziel ungewöhnlich umfangreich. Solche Multiplattform-Beobachtungen erlauben es Forschern, unterschiedliche physikalische Prozesse und emissionsspezifische Signaturen zu vergleichen und besser zu verstehen.

- PUNCH, STEREO und SOHO — Sonnenobservatorien, die sich in unterschiedlichen Bereichen der heliocentrischen Umlaufbahn befinden — erfassten den Kometen im weißen Licht und halfen dabei, seine Bahn vor dem hellen Sonnenhintergrund zu verfolgen. Diese Weitfeldaufnahmen sind besonders nützlich, um großskalige Strukturen im Schweif zu beobachten.

- MRO lieferte optische Bilder aus dem Marsorbit aus Entfernungen von nur etwa 19 Millionen Meilen (30 Millionen km) und bot so eine seltene, nahe Perspektive in der Nähe des Perihels. Solche Nahaufnahmen sind wichtig, um die Morphologie von Koma und innerem Schweif zu untersuchen.

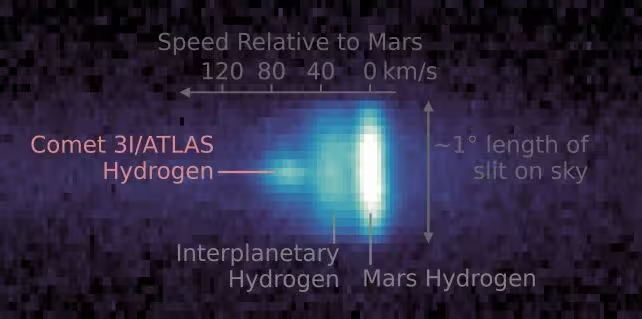

- MAVEN beobachtete im Ultraviolettbereich, der besonders empfindlich für Wasserstoff und andere flüchtige Spezies in Koma und Schweif ist — essentielle Diagnostika für Sublimation, molekulare Zusammensetzung und Photochemie.

- Tiefenraum-Wissenschaftsmissonien wie Lucy und Psyche, die sich im Bereich des Asteroidengürtels befanden, nutzten Gelegenheitsfenster, um opportunistische Aufnahmen zu machen. Diese Bilder zeigen, wie flexibel interplanetare Plattformen sein können, wenn ein ungewöhnliches Ziel auftaucht.

Lucys Schnappschuss des eindringenden Kometen.

Trotz einiger Unschärfen in den Aufnahmen — eine erwartbare Einschränkung, wenn nicht primär für Kometenbeobachtungen konzipierte Missionen Schnellaufnahmen liefern — erhöht die kombinierte Datenmenge den wissenschaftlichen Wert erheblich. Jedes Instrument steuert unterschiedliche Wellenlängenabdeckungen, räumliche Auflösungen und Blickwinkel bei, was Kreuzkalibrierungen und komplementäre Analysen ermöglicht. Durch die Überlagerung der Sichtweisen lassen sich systematische Unsicherheiten reduzieren und Aussagen zur Zusammensetzung und Aktivitätsdynamik des Kerns präzisieren.

Was die Beobachtungen über 3I/ATLAS verraten

Seit der Entdeckung durch die ATLAS-Suche am 1. Juli 2025 widersteht 3I/ATLAS einer einfachen Klassifizierung. Sein Verhalten und Erscheinungsbild entsprechen dem eines natürlichen Kometen: ein Kern, der beim Erwärmen durch Sonnenlicht Gas und Staub freisetzt. MAVENs Ultraviolettspektren tragen zur Bestätigung bei, dass Wasserstoff und andere Sublimationsprodukte in Koma und Schweif vorhanden sind — klassische kometarische Signaturen, die auf flüchtige ices und photochemische Prozesse hinweisen. Solche Emissionslinien im UV-Bereich erlauben Rückschlüsse auf Produktionsraten von Wasserstoff und einfachen Molekülen.

MAVEN-Beobachtung von 3I/ATLAS am 28. September.

Vertreter der NASA adressierten öffentliche Spekulationen direkt: "Dieses Objekt ist ein Komet. Es sieht aus wie ein Komet, verhält sich wie ein Komet und alle Hinweise deuten auf einen Kometen hin", sagte ein Sprecher der Agentur und betonte, dass gerade die extrasolare Herkunft das Objekt wissenschaftlich besonders wertvoll macht. Die Tatsache, dass 3I/ATLAS aus dem interstellaren Raum stammt, klassifiziert es als interstellares Objekt — ähnlich vorherigen Besuchern wie ʻOumuamua und 2I/Borisov —, doch seine ausgeprägte Aktivität und Schweifstruktur machen es zu einem besonders interessanten Studienobjekt für Kometenforschung und vergleichende Planetenwissenschaft.

Erdgebundene Bilder ergänzen bereits die Raumsonden-Daten. Der Astrofotograf Satoru Murata erstellte am 16. November eine eindrucksvolle Aufnahme, die lange, strömende Schweife und eine leicht grünliche Koma zeigt — visuelle Kennzeichen für gasförmige Spezies wie das diatomische Kohlenstoffmolekül (C2) und weitere flüchtige Komponenten, die bei Kometen häufig nachgewiesen werden. Solche Farben sind Ergebnis spezifischer Emissionslinien, die bei langzeitbelichteten Aufnahmen mit empfindlichen CCD- oder CMOS-Detektoren sichtbar werden.

Komet 3I/ATLAS am 16. November 2025, beobachtet von New Mexico aus.

Folgen für die Kometenforschung und interstellare Forschung

Jeder interstellare Besucher bietet eine Momentaufnahme von Material, das in der Umgebung eines anderen Sterns geformt wurde. Durch die Kombination von Ultraviolett-, optischen und großflächigen Sonnenobservatorien-Daten können Forschende die Zusammensetzung, Staub-zu-Gas-Verhältnisse und die Reaktion eines interstellaren Kerns auf solare Erwärmung untersuchen. Solche Messungen füttern Modelle zur kometarischen Aktivität und liefern Hinweise auf die chemische Vielfalt in anderen stellaren Entstehungsgebieten. Insbesondere Analysen von Emissionslinien, Staubreflexion und Partikelgrößenverteilung tragen dazu bei, Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Kometen unseres Sonnensystems und interstellaren Objekten zu erkennen.

Technisch gesehen erlauben die Daten Rückschlüsse auf Prozesse wie Sublimation temperaturabhängiger Ices, nicht-gravitative Beschleunigungen durch Ausgasung sowie auf mögliche Schichtung oder Heterogenität im Kernmaterial. Darüber hinaus kann die Untersuchung von Isotopenverhältnissen (sofern spektroskopisch erreichbar) und organischen Verbindungen Hinweise auf die molekulare Chemie in der Ursprungsregion des Objekts geben. Solche Erkenntnisse sind für Modelle der Sternentstehung und der frühzeitigen chemischen Evolution planetarer Systeme von hoher Relevanz.

Weitere Beobachtungsmöglichkeiten bleiben bestehen: 3I/ATLAS wird der Erde am 19. Dezember 2025 am nächsten kommen. Auch wenn diese Annäherung in Alltagsmaßen noch weit entfernt erscheint, bietet der Vorbeiflug die beste Chance für erdgebundene Teleskope, den Kometen zu fotografieren und spektroskopisch zu charakterisieren, bevor er wieder in den interstellaren Raum entweicht. Große bodengebundene Observatorien sowie spezialisierte Instrumente für Spektroskopie und Hochauflösungsphotometrie werden dieses Zeitfenster nutzen, um zusätzliche Datenpunkte für Bahnverfeinerungen, Helligkeitsentwicklung und spektrale Signaturen zu liefern.

Fachliche Einschätzung

Dr. Elena Park, Astrophysikerin mit Schwerpunkt auf kleinen Himmelskörpern, kommentierte: "Opportunistische Beobachtungen wie diese zeigen, wie vernetzt unsere Raumfahrtflotte geworden ist. Instrumente, die eigentlich für Sonnenphysik oder Marsforschung konzipiert wurden, werden plötzlich zu Kometenjägern. Die Ultraviolettdaten von MAVEN und die optischen Bilder von MRO zusammen erlauben es uns, Staubstreuung von Gasemission zu trennen — ein kritischer Schritt, um zu verstehen, wie dieses Objekt Material abwirft, während es sich in Sonnennähe aufheizt."

Während 3I/ATLAS seine Auswärtsreise fortsetzt, werden Astronomen sowohl Archivdaten als auch neue Messungen weiter auswerten, um Bahn, Zusammensetzung und Verhalten zu verfeinern. Jedes Datenset — selbst jene mit leichter Unschärfe — trägt zu einem reichhaltigeren, mehrperspektivischen Porträt eines Objekts bei, dessen Ursprung jenseits unserer Sonne liegt. Die koordinierte Auswertung dieser Beobachtungen stärkt nicht nur unser Verständnis interstellarer Körper, sondern verbessert auch Methoden und Protokolle für den Umgang mit zukünftigen Besuchern aus dem interstellaren Raum.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen