10 Minuten

Das James Webb Space Telescope (JWST) hat Phosphin in der Atmosphäre eines alten braunen Zwergs nachgewiesen, womit langjährige theoretische Vorhersagen bestätigt und zugleich Fragen dazu neu aufgeworfen werden, wie Phosphor in kalten, wasserstoffreichen Welten zirkuliert. Der Fund bei Wolf 1130C — einem alten, metallarmen braunen Zwerg, der ein kompaktes Doppelsternsystem umkreist — durchbricht eine Serie überraschender Nicht-Nachweise und liefert Astronomen ein neues Labor für chemische Modelle und die Interpretation möglicher Biosignaturen.

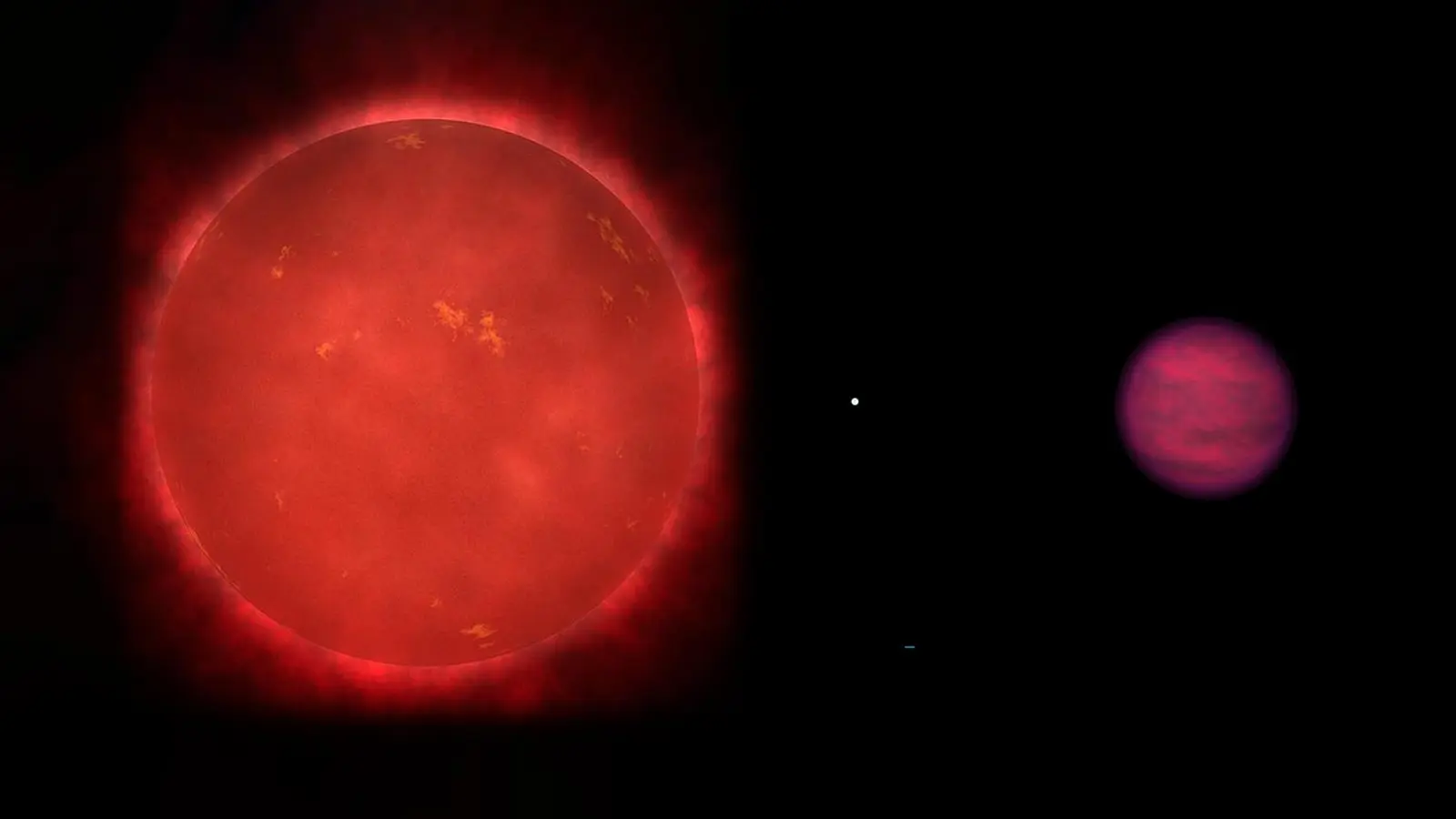

Schematische Darstellung des Dreifachsystems Wolf 1130ABC, bestehend aus dem roten Zwergstern Wolf 1130A (l), seinem nahen und kompakten Weißen Zwerg Wolf 1130B (c) und dem entfernten braunen Zwerg Wolf 1130C (r). Die drei Komponenten dieses Systems sind maßstabsgetreu zu ihren relativen Größen dargestellt.

Why phosphine matters: chemistry, planets, and life detection

Phosphor ist ein Schlüsselelement für Leben auf der Erde: er ist Bestandteil von DNA, Zellmembranen und energietragenden Molekülen wie ATP. In reduzierenden, wasserstoffdominierten Atmosphären kann Phosphor mit Wasserstoff Phosphin (PH3) bilden, ein Molekül, das chemisch reaktiv ist und für viele Lebensformen toxisch wirkt. Auf Jupiter und Saturn ist Phosphin ein häufiges Spurengas, das im heißen, tiefen Inneren gebildet und durch turbulente Durchmischung in höhere Schichten transportiert wird. Da es auf terrestrischen Planeten nur wenige abiotische Produktionswege für PH3 gibt, wird Phosphin als potenzielle Biosignatur auf felsigen Exoplaneten diskutiert; seine Interpretation bleibt jedoch sehr kontextabhängig.

Jahrzehntelang erwarteten Planetenforscher, dass Phosphin in den Atmosphären von Gasplaneten und Braunen Zwergen dort vorkommt, wo die Bedingungen denen von Jupiter und Saturn ähneln: reichlich Wasserstoff, genügend gasförmiger Phosphor und atmosphärische Durchmischung, die phosphorhaltige Spezies aus heißeren Schichten nach oben bringt. In den letzten Jahren jedoch blieben Beobachtungen mit leistungsfähigen Instrumenten, inklusive frühzeitiger JWST-Datensets, häufig hinter diesen Vorhersagen zurück und fanden das Molekül nicht dort, wo Modelle es erwarteten. Diese Diskrepanz zwischen Theorie und Beobachtung veranlasste die Gemeinschaft zu gezielten Untersuchungen alter, metallarmer Brauner Zwerge, um chemische Modelle auf die Probe zu stellen und die Parameterräume für Phosphinbildung besser zu verstehen.

Zusätzlich zu den klassischen Überlegungen zur Chemie sind auch dynamische Prozesse wie vertikale Mischungsraten (ausgedrückt durch den Eddy-Diffusionskoeffizienten Kzz), Gravitationseinflüsse und Altersabhängigkeit maßgeblich. Diese Faktoren beeinflussen, wie schnell und in welchem Ausmaß Stoffe aus dem heißen Inneren in kältere Atmosphärenschichten transportiert werden, wo sie beobachtbar werden. Die neue JWST-Detektion bietet daher nicht nur einen Nachweis, sondern auch einen Prüfstein für dynamisch-chemische Modelle, die sowohl Reaktionsnetzwerke als auch Transportprozesse koppeln.

Wolf 1130ABC: an unusual neighborhood for an unusual detection

Etwa 54 Lichtjahre entfernt im Sternbild Schwan gelegen, ist das System Wolf 1130ABC ein hierarchisches Dreifachsystem: ein kühler roter Zwerg (Wolf 1130A), der eng mit einem massiven Weißen Zwerg (Wolf 1130B) gepaart ist, sowie ein entfernter, sehr alter brauner Zwerg (Wolf 1130C), der das Paar umkreist. Wolf 1130C ist für Chemiker besonders interessant, weil er metallarm ist — also eine geringere Häufigkeit schwererer Elemente (Metalle) im Vergleich zur Sonne aufweist. Diese Metallarmut bildet ein natürliches Testfeld dafür, wie die elementare Zusammensetzung die atmosphärische Chemie beeinflusst.

Das Team um Professor Adam Burgasser an der UC San Diego nutzte die Infrarotspektrografen des JWST, um hochempfindliche Spektren von Wolf 1130C zu gewinnen. In diesen Daten identifizierten sie charakteristische Absorptionsmerkmale, die Phosphin zugeschrieben werden können. Das Signal war stark genug, dass die Autorinnen und Autoren die Molekülmenge mit Hilfe atmosphärischer Retrieval-Techniken quantifizieren konnten — statistische Methoden, die das beobachtete Spektrum invertieren, um Temperaturprofile und molekulare Konzentrationen abzuschätzen.

Der Fund ist bemerkenswert, weil Wolf 1130C ein alter, kühler und relativ leuchtschwacher Körper ist; solche Objekte stellen besondere Anforderungen an Signal-zu-Rausch-Verhältnisse in der Infrarotbeobachtung. Gleichzeitig eröffnet gerade die Kombination aus Alter, Gravitation und Metallizität Einblicke in längerfristige chemische Evolution, die bei jüngeren oder massereichen Braunen Zwergen anders verlaufen kann.

Retrieval techniques and the abundance result

- Atmospheric retrievals kombinieren Strahlungstransport-Modelle mit Optimierungsalgorithmen, um beobachtete Spektren zu reproduzieren. Sie liefern Wahrscheinlichkeitsverteilungen für Temperatur, Druck und molekulare Mischungsverhältnisse, die mit den Daten konsistent sind.

- Im Fall von Wolf 1130C deuten die Retrievals auf Phosphin in einer Größenordnung von etwa 100 Teilen pro Milliarde Volumenanteil (parts per billion by volume, ppbv) hin, ein Level, das mit früheren theoretischen Erwartungen für wasserstoffreiche Atmosphären mit vertikaler Durchmischung übereinstimmt.

Eileen Gonzales, Assistenzprofessorin an der San Francisco State University und Koautorin der Studie, beschrieb den Ansatz als Reverse Engineering eines unbekannten Rezepts: die spektralen Daten grenzen die möglichen atmosphärischen Zutaten und deren Anteile ein. Bei Wolf 1130C waren die spektralen Fingerabdrücke von PH3 klar genug, um das Gas eindeutig in den vorhergesagten Abundanzbereich einzuordnen — ein Ergebnis, das gleichermaßen befriedigend wie rätselhaft ist, weil viele ähnliche Braune Zwerge und Exoplaneten, die mit JWST beobachtet wurden, keine vergleichbaren Phosphinsignaturen zeigten.

Technisch gesehen erfordern Retrievals sorgfältige Behandlung von Linienlisten (z.B. HITRAN/ExoMol-ähnliche Daten), zuverlässige Instrumentenprofile und realistische A-priori-Annahmen. Die Unsicherheiten in Linienstärken, Druck-Breiten und Temperaturabhängigkeiten können die resultierenden Mischungsverhältnisse beeinflussen, weshalb unabhängige Analyse-Pipelines und Vergleichsstudien wichtig sind, um systematische Effekte auszuschließen.

Why Wolf 1130C showed phosphine where others did not

Die Entdeckung legt zwei führende Erklärungen nahe, die beide überprüfbare Konsequenzen haben. Erstens könnte die metallarme Chemie von Wolf 1130C die Phosphinbildung begünstigen, indem sie alternative phosphorhaltige Moleküle limitiert. In metallreicheren Atmosphären bindet Sauerstoff Phosphor leicht in oxidierte Spezies (z. B. Phosphoroxide), die die PH3-Bildung unterdrücken. Mit weniger verfügbarem Sauerstoff in einer metallarmen Umgebung bleibt Phosphor eher in reduzierten Formen und kann mit dem dominierenden Wasserstoff zu Phosphin reagieren.

Zweitens könnte die Systemgeschichte zusätzlichen Phosphor in die Atmosphäre des braunen Zwergs eingebracht haben. Weiße Zwerge wie Wolf 1130B können episodische thermonukleare Oberflächenereignisse (Novae) durchlaufen, wenn aufgesammeltes Material auf der dichten Sternenrestfläche runaway-Fusion auslöst. Solche Novae können schwere Elemente — darunter auch Phosphor — synthetisieren und in die Umgebung ausstoßen. Falls Wolf 1130B im Laufe der langen Systemgeschichte eine oder mehrere Nova-Eruptionen erfahren hat, könnte phosphorreiches Material verteilt und später von Wolf 1130C akkretier t oder in dessen Atmosphäre eingemischt worden sein.

Um innerliche chemische Effekte von externer Anreicherung zu unterscheiden, sind gezielte Beobachtungen nötig: die Suche nach korrelierten Anomalien anderer Elemente (z. B. erhöhte Verhältnisse von Al, Si, S oder fe-peak-Elementen), isotopische Signaturen, und Vergleiche über eine Population ähnlicher Brauner Zwerge hinweg. Solche Stichproben können zeigen, ob Wolf 1130C ein Einzelfall aufgrund lokaler Ereignisse ist oder ob metallarme Umgebungen generell zu erhöhten PH3-Werten neigen.

Beide Szenarien haben Konsequenzen für die Interpretation von Phosphin als potenzieller Biosignatur auf felsigen Welten. Wenn atmosphärische Zusammensetzung und Systemgeschichte PH3 abiotic erzeugen oder anreichern können, dann bedarf ein Phosphin-Nachweis auf einem terrestrischen Exoplaneten zusätzlicher Kontextinformationen — etwa isotopischer Verhältnisse, gleichzeitiger Nachweise anderer Gase (z. B. CO2, CH4, NH3) oder strikter geophysikalischer Einschränkungen — bevor biologische Erklärungen favorisiert werden können.

Implications for models, missions, and future observations

Der Phosphinnachweis bei Wolf 1130C liefert einen konkreten Datenpunkt für die Aktualisierung chemischer Modelle phosphorhaltiger Spezies über Bereiche unterschiedlicher Metallizität und thermischer Profile. Modellierer werden Reaktionsnetzwerke überarbeiten, alternative Senken für Phosphor einbeziehen und prüfen, wie sich vertikale Mischungs-Effizienzen mit Gravitation und Alter ändern. Insbesondere müssen kinetische Raten unter niedrigen Temperaturen, Photochemie in kühlen Atmosphären und heterogene Prozesse an Aerosolen berücksichtigt werden, da sie PH3-Spektren beeinflussen können.

Aus beobachtungstechnischer Sicht motiviert der Fund mehrere Folgeaktivitäten:

- Durchführung einer gezielten JWST-Umfrage metallarmer Brauner Zwerge, um zu bestimmen, ob Wolf 1130C ein Einzelphänomen oder repräsentativ für eine breitere Klasse ist. Solche systematischen Surveys helfen, Abhängigkeiten von Metallizität, Temperatur und Alter statistisch abzusichern.

- Einsatz hochauflösender Spektroskopie mit bodengestützten Observatorien (z. B. VLT, Keck, ELT) zur Suche nach weiteren phosphorhaltigen Molekülen und isotopischen Signaturen, die auf nucleosynthetische Ursprünge hinweisen könnten. Hochauflösende Beobachtungen können zudem Dopplerverschiebungen und Linienprofile nutzen, um vertikale Strukturen zu untersuchen.

- Vergleich der chemischen Inventare von Braunen Zwergen, gasförmigen Exoplaneten und den Riesenplaneten unseres Sonnensystems, um zu kartieren, wie Zusammensetzung und Dynamik die Phosphorchemie in unterschiedlichen Umgebungen formen. Solche Vergleiche unterstützen die Ableitung generalisierbarer Regeln für PH3-Bildung und -Erhalt.

Diese Bemühungen werden auch die Beobachtungskriterien für die Suche nach Leben verfeinern. Durch das Aufzeigen nicht-biologischer Pfade zur Phosphinproduktion können Astronomen besser identifizieren, welche Gaskombinationen und planetaren Bedingungen biogenes PH3 am plausibelsten erscheinen lassen.

Langfristig könnten kombinierte Beobachtungen bei mehreren Wellenlängen, gekoppelt mit fortgeschrittenen Retrieval-Methoden und multidisziplinären Modellen, die Zuverlässigkeit von Biosignatur-Interpretationen deutlich erhöhen. Dazu gehört auch die Entwicklung standardisierter Bewertungsmetriken für Phosphin-Nachweise, die systematische Unsicherheiten und alternative Erklärungen transparent machen.

Expert Insight

Dr. Maria Chen, Atmosphärenchemikerin an einem nationalen Forschungslabor, kommentierte die Ergebnisse: "Dieser Nachweis ist ein willkommenes Kalibrierungssignal. Wolf 1130C zeigt uns, dass PH3 in kalten, metallarmen Atmosphären überdauern und detektierbar sein kann, was unsere Gewichtung von Phosphin als Biosignatur verändert. Das schließt biologische Ursprünge anderswo nicht aus, betont aber die Notwendigkeit umfassenden Kontexts — Zusammensetzung, Dynamik und Systemgeschichte — bevor man Aussagen über Leben trifft."

Weitere Expertinnen und Experten weisen darauf hin, dass vergleichende Analysen mit Objekten unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Gravitation entscheidend sind, um die Rolle von Transportprozessen abzugrenzen. Ebenso wichtig sind Labormessungen und theoretische Berechnungen molekularer Spektren bei niedrigen Temperaturen, um Unsicherheiten in Retrieval-Ergebnissen zu reduzieren.

Conclusion

Der JWST-Nachweis von Phosphin in Wolf 1130C ist sowohl Bestätigung als auch Herausforderung: Bestätigung, dass unsere theoretischen Erwartungen für PH3 in bestimmten Atmosphären richtig sein können, und Herausforderung, weil viele analoge Welten das Molekül nicht zeigen. Die Lösung dieses Puzzles wird unsere chemischen Modelle schärfen, die Planung künftiger Beobachtungen verbessern und die Regeln verfeinern, nach denen wir potenzielle Biosignaturen bewerten. Ob Phosphin letztlich auf einigen Welten als Hinweis auf Leben dient oder vielmehr als Tracer für planetare Geschichte und Zusammensetzung, Wolf 1130C ist ein wichtiger Bezugspunkt zum besseren Verständnis der kosmischen Phosphorchemie.

In den kommenden Jahren dürfte die Kombination aus JWST-Folgedaten, bodengestützter Hochauflösungs-Spektroskopie und verbesserter Modellierung die Interpretationsspielräume deutlich eingrenzen. Für die Suche nach Leben im All zeigt dieser Fall, wie notwendig es ist, chemische Signale in einem breiten, astrophysikalischen Kontext zu betrachten: nur so lassen sich biologische von abiotischen Ursachen zuverlässig unterscheiden.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen