6 Minuten

Einleitung: Mythos trifft auf Wissenschaft

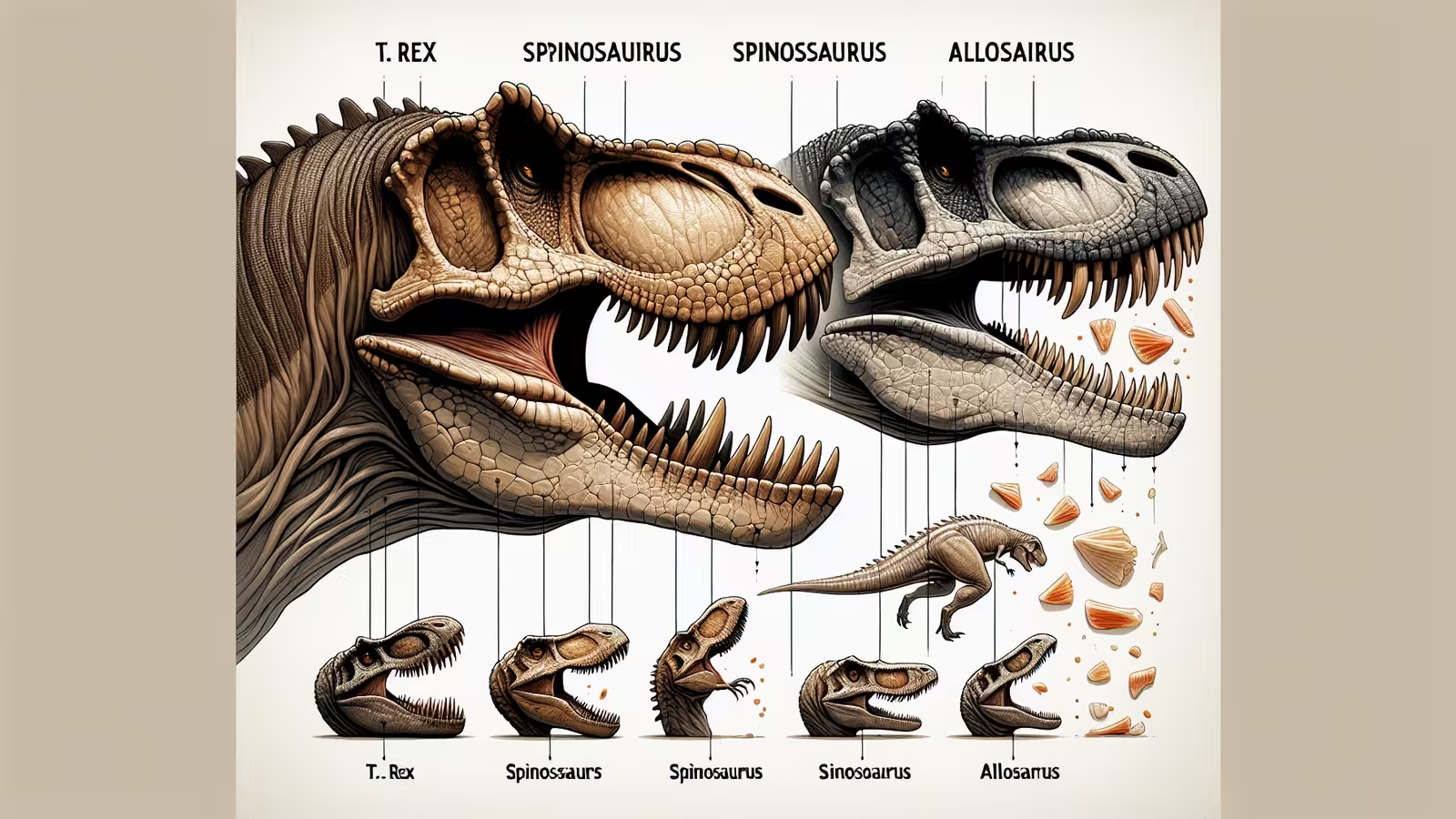

In Filmen und populären Darstellungen erscheinen die größten fleischfressenden Dinosaurier oft als austauschbare Kolosse, die Konflikte mit einem einzigen, alles zermalmenden Biss beenden. Das berühmte Duell zwischen Spinosaurus und Tyrannosaurus rex in einem bekannten Blockbuster prägte dieses Bild nachhaltig. Doch neue biomechanische Untersuchungen widerlegen, dass allein ein enormes Körpergewicht für eine knochenbrechende Beißkraft verantwortlich ist. Durch die Analyse von 18 Theropodenschädeln, die digitalisiert und dreidimensional modelliert wurden, wurden verschiedene Ernährungsstrategien der größten Raubsaurier erkannt. Insbesondere beim T. rex zeigte sich eine einzigartige strukturelle Optimierung für Kraft, die vielen anderen riesigen Theropoden fehlte.

Wissenschaftlicher Hintergrund und Forschungsziele

Paläobiologen gingen lange davon aus, dass besonders große Theropoden aufgrund ihrer Größe vergleichbare Jagdmethoden besaßen, schließlich lässt das Körpervolumen die Jagd auf mächtige Beute vermuten. Tyrannosauriden wie der T. rex gehören dabei zu den am besten erforschten Raubtieren; es gibt zahlreiche vollständige Schädel sowie Fossilbelege für Fressverhalten. Im Gegensatz dazu sind Spinosaurus, Giganotosaurus und Allosaurus hauptsächlich durch unvollständige Überreste bekannt. Aufgrund dieser Lücken stützten sich Rekonstruktionen bisher häufig auf Fotografien oder zweidimensionale Zeichnungen, weniger auf moderne 3D-Daten.

Um zu überprüfen, ob Größe tatsächlich gleichbedeutend mit ähnlicher Beißleistung in verschiedenen Stammlinien war, erstellten Andre Rowe und sein Team präzise 3D-Modelle der Schädel von 18 großen Theropoden. Hauptziel war es, mithilfe ingenieurwissenschaftlicher Methoden typische Belastungsgrenzen und Beißfähigkeiten in Abhängigkeit von Schädelbau und Gelenkmechanik quantitativ zu erfassen.

Methodik: 3D-Scan und Finite Elemente Analyse

Rowe besuchte mehrere Museen, um mit einem tragbaren 3D-Scanner Schädel und Einzelknochen aufzunehmen; die so gewonnenen Daten wurden zu vollständigen digitalen Modellen zusammengesetzt. Anschließend kamen Finite Elemente Analysen (FEA) zum Einsatz – eine computerbasierte Methode, mit der sich berechnen lässt, wie sich Beanspruchung und Verformung innerhalb eines Objekts durch äußere Kräfte verteilen. In der Paläontologie ermöglicht FEA, muskellose Bisse realitätsnah nachzuahmen und zu überprüfen, ob ein Schädel den Belastungen bestimmter Fressgewohnheiten standhalten konnte.

Für die Simulationen wurden u. a. geschätzte Muskelkräfte, Einschränkungen der Gelenkbeweglichkeit und rekonstruierte Knochenarchitektur herangezogen. Obwohl sich Weichteile und exakte Muskeln im Fossil nicht direkt rekonstruieren lassen, liefern Vergleiche mit heute lebenden Krokodilen und großen Waranen wertvolle Anhaltspunkte.

Schlüsselergebnisse: Unterschiedliche Ernährungsstrategien bei riesigen Theropoden

Die FE-Analysen offenbarten deutliche funktionale Unterschiede zwischen den Linien. Tyrannosauroidea, zu denen der T. rex zählt, besaßen einen starren, unbeweglichen Schädel mit verstärktem Knochenbau und einer kompakten, tiefen Schädelsilhouette. Diese Eigenschaften stützen eine 'Hochstress-Hochkraft'-Strategie: Äußerst kräftige, knochenzerstörende Bisse, ermöglicht durch starke Kaumuskulatur. Diese bauliche Spezialisierung entspricht auch unabhängigen Nachweisen für Knochenfraß bei Tyrannosauriden, etwa verheilte Verletzungen mit eingeschlossenen Zähnen oder Spuren, die zu solchen Beißattacken passen.

Dagegen zeigen Allosauroidea – darunter Allosaurus und Giganotosaurus – einen zierlicheren, eher länglichen Schädel mit höherer Beweglichkeit der Schädelgelenke. Ihre Bauweise versagte unter simulierten Hochkraftbelastungen und Knochenzerquetschung; stattdessen begünstigte sie eine 'Niedrigstress-Niedrigkraft'-Strategie, geprägt durch wiederholte Schneide- oder Hackbisse. Rowe zieht hier Parallelen zu Komodowaranen, die Großbeute über wiederholte, schwächende Bissverletzungen bezwingen, statt ihnen mit einem einzigen Biss das Genick zu brechen.

Noch einmal anders verhielten sich Spinosaurus und seine Verwandten. Die schmalen, langgestreckten Schnauzen und weitere Schädelspezialisierungen deuten auf eine generalistische, teilweise piszivore Ernährungsweise hin. Fossile Funde im Magenbereich, darunter Fischreste, Pterosaurierknochen und Iguanodontiden, belegen eine breite Ernährung. Die FEA-Ergebnisse zeigen, dass Spinosaurierschädel nicht für dauerhafte, hochkraftige Knochenbisse gebaut waren, was die Interpretation eines opportunistischen Nahrungserwerbs an Gewässerufern untermauert – im Gegensatz dazu die Knochenpulverisierung des T. rex.

Auswirkungen auf Paläoökologie und Räuberrollen

Diese biomechanischen Unterschiede legen nahe, dass große Theropoden ihre ökologischen Nischen aufteilten, statt alle gleich die Spitze der Nahrungskette zu besetzen. Tyrannosauriden erscheinen als Spezialisten für den Angriff auf große, mobile Beute, wobei Knochenfraß als Konsequenz ihrer Beißtechnik galt. Allosauroiden hingegen nutzten wiederholte Schnittwunden und hohe Kieferbeweglichkeit zum Zerteilen von Fleisch, während Spinosauriden eine Mischstrategie aus Fischfang, Aasfressen und Jagd auf kleinere Landtiere bevorzugten.

Solche Unterschiede haben potenziell direkte Konkurrenz in Arealen mit zeitlich und geografisch überschneidenden Theropoden vermindert. Darüber hinaus zeigen sie, dass bei der Interpretation fossiler Ernährungsmuster nicht nur Körpergröße, sondern vor allem Schädeldesign berücksichtigt werden sollte.

Technologien, Herausforderungen und Ausblick

Verwendete Technologien

Die vorliegende Arbeit verdeutlicht den Mehrwert der Kombination von 3D-Scans aus Museen mit fortschrittlichen Simulationstechnologien wie FEA für die Paläobiomechanik. Fortschritte beim Oberflächenscannen, der Photogrammetrie und der Computertomografie (CT) ermöglichen heute eine detailgetreue digitale Konservierung auch labiler Fossilien. In Verbindung mit Weichteilvergleichen und Muskelrekonstruktionen lassen sich realistische Bisskraftprognosen zunehmend präziser erstellen.

Einschränkungen und Unsicherheiten

Dennoch bleiben Einschränkungen. Muskelkräfte können nur indirekt geschätzt werden und nicht jeder Schädeltyp ist dank Erhaltungsgeschichte in ausreichender Qualität studierbar. Ebenso beeinflussen Wachstumsprozesse und Skalierungsregeln die Ergebnisse, und feines Verhaltensrepertoire lässt sich aus Strukturmodellen nicht vollständig ableiten. Das grundsätzliche Muster – abweichende Schädelbaupläne für verschiedene Beißstrategien – bleibt jedoch über die untersuchten Dinosauriergruppen hinweg stabil.

Perspektiven für künftige Forschung

Künftige Studien können diese Erkenntnisse durch noch detailliertere Muskelrekonstruktionen und die Anwendung von Machine-Learning-Verfahren für präzisere Parametereinschätzungen weiter verfeinern. Eine Erweiterung der Fossilstichprobe sowie der Fund neuer, besser erhaltener Schädel gerade von Spinosauriden und Allosauroiden könnte helfen, die Entwicklung der Ernährungsanpassungen bei riesigen Theropoden noch besser nachzuvollziehen.

Fachliche Einschätzung

Andre Rowe, Hauptautor der Studie, bringt das Ergebnis auf den Punkt: Spinosaurus und T. rex waren strukturell sehr unterschiedliche Räuber. Bei einer tatsächlichen Begegnung hätte das Schädel-Design des T. rex klare Vorteile in einem frontalen, knochenbrechenden Konflikt geboten. Rowe betont, dass diese Unterschiede verschiedene evolutionäre Lösungen zur Beutegreifung widerspiegeln – es gibt also keine einheitliche Strategie für die größten Fleischfresser.

Fazit

Ein hohes Körpergewicht war bei den größten Theropoden keineswegs gleichbedeutend mit enormer Bisskraft. Ausführliche 3D-Analysen und Finite-Elemente-Modellierungen belegen, dass der Tyrannosaurus rex einen verstärkten, hochleistungsfähigen Schädel für die Knochenzertrümmerung entwickelte, während Allosauroiden und Spinosauriden alternative Taktiken wie Schneidenbisse oder eine vielgestaltige, auf Uferbereiche ausgerichtete Nahrungsweise verfolgten. Diese biomechanischen Befunde schärfen das Verständnis prähistorischer Raubnischen und zeigen die entscheidende Rolle moderner Ingenieurstechnologien bei der Rekonstruktion des Lebens ausgestorbener Tiere auf.

Quelle: arstechnica

Kommentar hinterlassen