9 Minuten

Delfine, die an Stränden angespült werden, könnten nicht nur unter körperlicher Erschöpfung leiden, sondern auch an Hirnschäden, die denen der menschlichen Alzheimer-Krankheit ähneln. Neue Forschungen verbinden wiederholte Exposition gegenüber cyanobakteriellen Toxinen — speziell BMAA und chemisch verwandten Verbindungen — mit Amyloid‑Plaques, Tau‑Verfilzungen und Desorientierung bei diesen Meeressäugern.

Wenn Strandrettungen auf eine rätselhafte Ursache stoßen

Für Menschen, die an Küsten arbeiten, ist die Szene oft schmerzhaft vertraut: Helfer versammeln sich um einen gestrandeten Delfin oder Wal, besprühen ihn mit Meerwasser, schützen ihn vor der Sonne und decken ihn mit nassen Decken zu, um ihn am Leben zu halten, bis die Flut ihn zurück ins Wasser tragen kann. Freiwillige und Meeresbiologen versuchen häufig, noch reaktionsfähige Tiere in tiefere Gewässer zu führen. Doch viele Strandungen enden tragisch, und die Frage bleibt: Warum werden hochintelligente, soziale Tiere plötzlich desorientiert und stranden?

Das Muster vieler Strandungen — Desorientierung, soziale Fragmentierung von Gruppen und wiederkehrende Vorkommen in bestimmten Regionen — hat Forscher dazu veranlasst, nach biologischen Ursachen jenseits von Lärm oder parasitären Infektionen zu suchen. In den letzten Jahren hat sich ein wachsender Fokus auf Umwelt-Toxine gerichtet, insbesondere auf neurotoxische Substanzen, die von Cyanobakterien produziert werden.

Große Tümmler (Tursiops truncatus) in Florida

Ein beunruhigender biologischer Zusammenhang: Algen, Toxine und Gehirne

Forscher:innen mehrerer Institutionen haben eine auffällige Hypothese vorgeschlagen: Wiederholte Exposition gegenüber Cyanobakterien‑Toxinen könnte bei Delfinen einen demenzähnlichen Zustand auslösen. Cyanobakterien — mikroskopische Organismen, die in warmen, nährstoffreichen Gewässern Algenblüten bilden — produzieren verschiedene Neurotoxine, darunter β‑N‑methylamino‑L‑alanin (BMAA) sowie chemisch verwandte Isomere wie 2,4‑Diaminobuttersäure (2,4‑DAB) und N‑2‑Aminoethylglycin (AEG).

Diese Verbindungen können sich in marinen Nahrungsnetzen anreichern und in Spitzenprädatoren wie Delfinen konzentrieren, die kontaminierte Fische und Meeresorganismen fressen. Besonders besorgniserregend ist, dass einige dieser Toxine sowohl akut neurotoxisch wirken als auch langfristig auf zellulärer Ebene Veränderungen hervorrufen können, die degenerative Prozesse begünstigen.

Parallelen zur menschlichen Epidemiologie sind bemerkenswert. Auf Guam wurde eine langfristige Nahrungsaufnahme von BMAA mit Häufungen neurodegenerativer Erkrankungen in Verbindung gebracht und mit neuropathologischen Befunden, die Alzheimer ähneln, einschließlich Amyloidablagerungen und veränderter Tau‑Proteine. Laborstudien ergänzen diese Feldbeobachtungen: In Tiermodellen führt BMAA zu neuronalen Schäden und Gedächtnisdefiziten und bietet damit plausibele Mechanismen, wie Umwelttoxine neurodegenerative Veränderungen auslösen können.

Wissenschaftler:innen betonen, dass die biologische Wirkungsweise von BMAA komplex ist. Mögliche Mechanismen umfassen Fehlfaltung von Proteinen, induzierte oxidative Stressreaktionen, mitochondriale Dysfunktion und die Störung der Proteinhomöostase. Diese Prozesse sind zentral in vielen neurodegenerativen Erkrankungen und vermitteln eine Verbindung zwischen Exposition und langfristiger Gehirnschädigung.

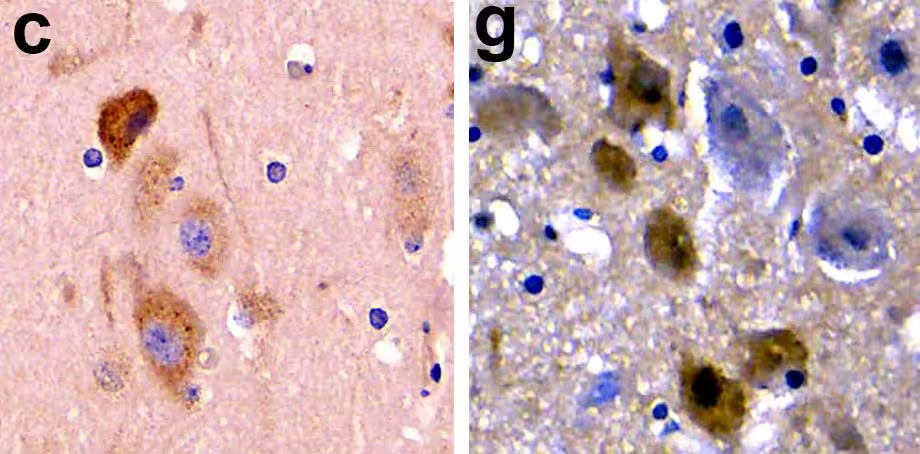

c: Beta‑Amyloid‑Pathologie im Gehirn eines gestrandeten Delfins; g: hyperphosphoryliertes Tau‑Protein im Gehirn eines gestrandeten Delfins. Credit: David Davis

Was die Delfin‑Studien ergeben haben

Eine gezielte Untersuchung von 20 großen Tümmlern (Tursiops truncatus), die in der Indian River Lagoon an der Ostküste Floridas gestrandet waren, ergab alarmierende biochemische und genetische Signaturen. Forschende wiesen BMAA und seine Isomere in den Gehirnen der Tiere nach, wobei besonders hohe Mengen an 2,4‑DAB bei Individuen gefunden wurden, die während saisonaler Cyanobakterienblüten gestrandet waren.

Bemerkenswert war das Ausmaß der Anreicherung: Delfine, die während Blüteperioden gefunden wurden, wiesen bis zu 2.900‑fach höhere Konzentrationen von 2,4‑DAB auf als Tiere, die außerhalb der Blütezeit geborgen wurden. Solche Unterschiede deuten auf eine enge Verbindung zwischen lokalen Umweltbedingungen (Algenblüten) und der Toxinexposition in den Meeressäugern hin.

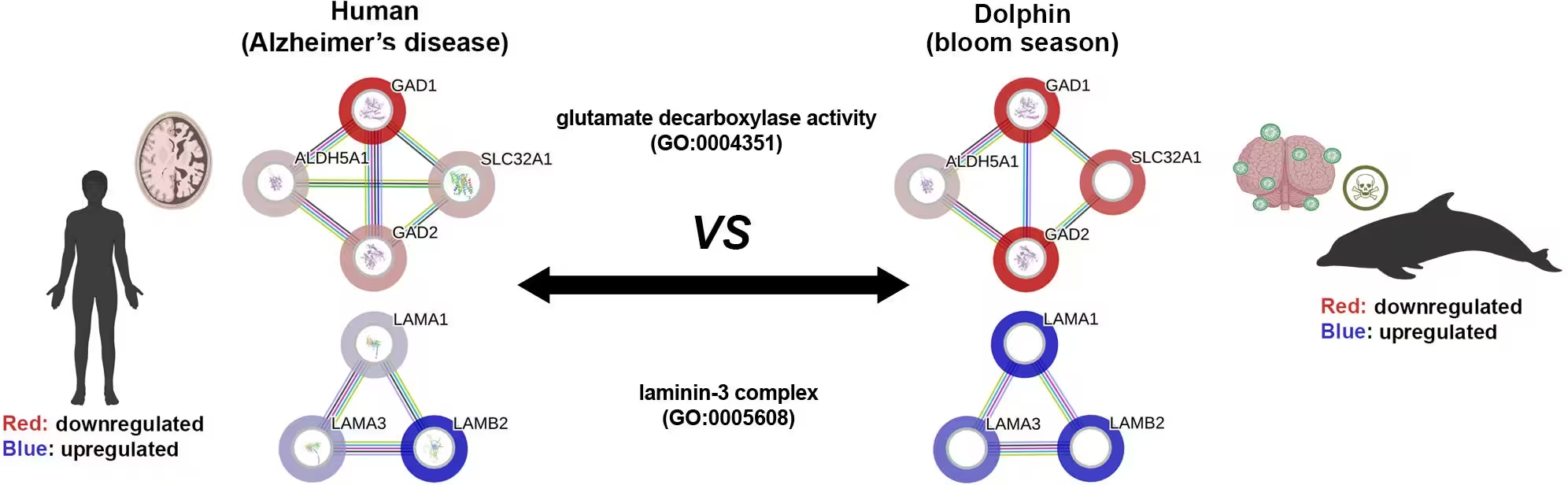

Die neuropathologische Analyse zeigte klassische Merkmale, die mit menschlicher Alzheimer‑Pathologie assoziiert werden: ß‑Amyloid‑Plaques, hyperphosphorylierte Tau‑Proteine und Einschlusskörperchen von TDP‑43 — ein Marker, der mit schwerer Neurodegeneration verknüpft ist. Auf genetischer Ebene wiesen die während Blütezeiten gesammelten Tiere Hunderte unterschiedlich exprimierter Gene auf, die mit Alzheimer‑verwandten Signalwegen in Verbindung stehen. Dies legt nahe, dass die Toxine nicht nur messbar, sondern im Gehirn biologisch aktiv sind und zelluläre Reaktionen auslösen.

Solche molekularen Befunde erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass Umwelt‑Cyanobakterien als beitragender Faktor zu neurologischen Erkrankungen in Wildtierpopulationen wirken. Gleichzeitig zeigen die Ergebnisse, wie wichtig integrierte Studien sind, die Ökologie, Toxikologie und Neuropathologie verbinden, um komplexe Ursachen von Strandungen zu verstehen.

Vergleichende Alzheimer‑Signalwege bei Delfinen in Blütezeiten

Warum das für Ökosysteme und Menschen relevant ist

Algenblüten treten in vielen Küstenregionen länger andauernd und häufiger auf. Steigende Wassertemperaturen, erhöhte Nährstoffeinträge aus Landwirtschaft und Abwassereinleitungen sowie veränderte hydrologische Muster begünstigen Cyanobakterienwachstum. In Florida beispielsweise wurden mit Toxinen belastete Wassermassen von Lake Okeechobee in die Indian River Lagoon freigesetzt, wodurch Wildtiere — und potenziell auch menschliche Nutzer von Küstengewässern — konzentrierten Toxinbelastungen ausgesetzt wurden.

Da Delfine als Umweltindikatoren für toxische Belastungen im marinen Umfeld gelten, stellt sich die Frage nach möglichen Gesundheitsfolgen für Menschen, die Meeresfrüchte verzehren oder Wassergebiete zur Erholung nutzen. Dr. David Davis von der Miller School of Medicine betont: "Da Delfine als Sentinel‑Organismen für toxische Expositionen in marinen Umgebungen gelten, bestehen Sorgen bezüglich potenzieller Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit im Zusammenhang mit Cyanobakterienblüten."

Die gleichen biochemischen und molekularen Signalwege, die bei Delfinen Alzheimer‑ähnliche Veränderungen hervorrufen, werfen rationale Fragen zu langfristigen Risiken für Menschen auf. Besonders gefährdet sind Bevölkerungsgruppen mit hohem Konsum von lokal gefangenen Meeresfrüchten, Arbeiter in aquatischen Systemen und Gemeinden, die auf nahe Küstengewässer angewiesen sind.

Lokale Gesundheitsstatistiken verstärken die Besorgnis: Miami‑Dade County meldete 2024 eine der höchsten Prävalenzen von Alzheimer‑Erkrankungen in den USA. Zwar ist Alzheimer eine komplexe Erkrankung mit multifaktoriellen Ursachen — Genetik, Alter und Lebensstil spielen zentrale Rollen — doch Umweltfaktoren wie die Exposition gegenüber cyanobakteriellen Toxinen werden zunehmend als mögliche Mitverursacher anerkannt. Forschung zur Kausalkette von Exposition zu Pathologie ist notwendig, um konkrete Risikobewertungen vorzunehmen.

Dr. David Davis untersucht Neuropathologie mit einem digitalen Huron TissueScope LE in den Brain Chemistry Labs.

Expertinnen‑ und Experteneinschätzung

"Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass neurotoxische Algen nicht nur eine kurzfristige öffentliche Belästigung mit Fischsterben und unangenehmem Wasser darstellen, sondern auch chronische, systemweite Folgen haben können", sagt Dr. Laura Mendez, Meeres‑Toxikologin und Wissenschaftskommunikatorin. "Das Monitoring von BMAA und verwandten Verbindungen, die Reduzierung von Nährstoffeinträgen und verbesserte Prognosen für Algenblüten sind praktische Schritte, die das Risiko für Wildtiere und Menschen verringern können."

Konkrete Politik‑ und Naturschutzmaßnahmen müssen interdisziplinär sein und Meeresökologie, öffentliche Gesundheit sowie landwirtschaftliches Management verbinden. Dazu gehören:

- Reduzierung von Nährstoffeinträgen (Stickstoff, Phosphor) in Küstengewässer durch optimierte Landwirtschaftspraktiken und verbesserte Abwasserbehandlung;

- Ausbau von Sentinel‑Monitoringprogrammen, die Meeressäuger, Fische und Schalentiere regelmäßig auf Neurotoxine wie BMAA, 2,4‑DAB und AEG testen;

- Erweiterte neuropathologische Untersuchungen bei Strandungen, um systematisch Daten zu sammeln und Kausalzusammenhänge zu klären;

- Verbesserte Frühwarnsysteme und Vorhersagemodelle für Algenblüten, die Lokalbehörden und Gemeinden rechtzeitig informieren;

- Öffentliche Gesundheitskampagnen, die Risikogruppen über Verzehrempfehlungen und sichere Nutzungszeiten für Küstengewässer aufklären.

Solche Maßnahmen erfordern langfristige Investitionen und koordinierte Politikmaßnahmen auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene. Erfolgreiche Beispiele kombinieren wissenschaftliches Monitoring mit politischen Eingriffen zur Reduktion der Nährstoffbelastung und mit Öffentlichkeitsarbeit, um Verhaltensänderungen zu fördern.

Methodische und forschungsbezogene Details

Technisch basieren viele der zitierten Befunde auf Kombinationen aus chemischer Analytik (z. B. massenspektrometrische Nachweise von BMAA und Isomeren), Molekulargenetischen Analysen (Differentialexpression von Genen, RNA‑Sequenzierung) sowie histopathologischen Untersuchungen (Immunfärbung auf ß‑Amyloid, phospho‑Tau, TDP‑43). Die Kombination dieser Methoden erhöht die Robustheit der Schlussfolgerungen, weil chemische Präsenz, genetische Reaktion und sichtbare Gewebeveränderungen zusammenkommen.

Wichtig sind auch kontrollierte Laborstudien, die zelluläre Mechanismen untersuchen, etwa wie BMAA die Proteinfaltung beeinflusst oder oxidativen Stress in Neuronen auslöst. Tiermodelle (Ratten, Mäuse) geben Hinweise auf Verhaltensänderungen und Gedächtnisdefizite nach Exposition, während Feldstudien den realen Kontext liefern: Nährstoffgetriebene Blüten, bioakkumulierendes Futter und langfristige Exposition in freien Populationen.

Herausforderungen bleiben: analytische Unterscheidung von strukturell ähnlichen Verbindungen, Variation in Anreicherungsraten je nach Ernährung und Lebensraum, sowie die Notwendigkeit großer, langfristiger Studien, um Kausalität zu beweisen. Dennoch liefert die gegenwärtige Evidenz eine fundierte Basis für Vorsorgehandlungen.

Was dies für Forschung und Praxis bedeutet

Die Beobachtungen an Delfinen können als Frühwarnsystem für breitere ökologische und gesundheitliche Probleme dienen. Wenn sich Alzheimer‑ähnliche Pathologien in einer Meeressäugerpopulation häufen, deutet dies auf schwerwiegende Veränderungen im marinen Ökosystem hin — Veränderungen, die auch indirekt Menschen betreffen können. Daher haben Studien zu marine‑toxischen Risiken unmittelbare Relevanz für Fischereimanagement, Gesundheitsbehörden und Umweltpolitik.

Zukünftige Forschungsrichtungen sollten umfassen:

- Längsschnittstudien an verschiedenen Standorten mit variierenden Blütenhäufigkeiten, um Muster räumlicher und zeitlicher Exposition zu erkennen;

- Vergleichsstudien zwischen Arten und trophischen Ebenen, um Bioakkumulationspfade besser zu verstehen;

- Interventionsstudien, die Effekte von Maßnahmen zur Verringerung von Nährstoffeinträgen evaluieren;

- Öffentlichkeitswirksame wissenschaftliche Kommunikation, um Anwohner, Fischer und Behörden zu informieren und Kooperationsnetzwerke zu stärken.

Nur durch koordinierte wissenschaftliche Anstrengungen, kombiniert mit aktiven Management‑ und Präventionsmaßnahmen, lassen sich die Risiken für Wildtiere und Menschen wirksam reduzieren.

Während die Klimakrise und veränderte Landnutzungsmuster die Häufigkeit und Intensität von Algenblüten weiter erhöhen dürften, warnen Wissenschaftler:innen, dass Delfine als frühe Warnsignale fungieren könnten: Was sich in ihren Gehirnen anreichert, könnte auf kommende ökologische und gesundheitliche Herausforderungen für weitere Arten hinweisen, einschließlich des Menschen.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen