6 Minuten

Entdeckung des entferntesten bestätigten Schwarzen Lochs

Astronominnen und Astronomen haben das bislang fernste und älteste supermassereiche Schwarze Loch nachgewiesen. Es befindet sich im Kern einer kompakten, rötlichen Galaxie, die als CAPERS-LRD-z9 katalogisiert ist. Messungen zeigen, dass das Schwarze Loch bereits etwa 300 Millionen Sonnenmassen erreichte, als das Universum erst rund 500 Millionen Jahre alt war – also etwa 3 Prozent seines heutigen Alters. Dieser Fund verschiebt die Beobachtungsgrenze für supermassereiche Schwarze Löcher in die Ära der kosmischen Morgenröte und liefert eine plausible Erklärung für eine mysteriöse Population von Objekten, die kürzlich vom James Webb Space Telescope (JWST) entdeckt wurden.

Das Schwarze Loch im Zentrum von CAPERS-LRD-z9 agiert als aktiver Galaxienkern (AGN): Es verschlingt Materie mit hoher Geschwindigkeit und sendet dabei intensive Strahlung aus. Aufgrund des dichten, heißen Staubs, der den Einfallsbereich umhüllt, erscheint das Objekt in den Infrarotaufnahmen des JWST äußerst rot und ähnelt optisch stark den sogenannten Little Red Dots (LRDs), die Forschende seit den ersten JWST-Beobachtungen vor ein Rätsel stellen.

Spektroskopie, Gasgeschwindigkeiten und der entscheidende Beweis

Entscheidende Bestätigung lieferte die spektroskopische Analyse. Durch Aufspaltung des einfallenden Lichts in sein Spektrum konnten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Dopplerverschiebungen in den Emissionslinien des Gases nahe des Galaxienkerns messen. Das Gas bewegt sich mit beeindruckenden Geschwindigkeiten von rund 3.000 Kilometern pro Sekunde – etwa ein Prozent der Lichtgeschwindigkeit –, was auf die enorme Schwerkraft eines supermassereichen Schwarzen Lochs hindeutet. Solche breiten und schnellen Emissionslinien lassen sich kaum durch andere astrophysikalische Prozesse erzeugen. Somit ist die Spektroskopie ein wichtiges Werkzeug, um AGN in den frühesten Epochen des Universums zu identifizieren.

Anthony Taylor, federführender Autor und Astrophysiker an der University of Texas in Austin, betont, dass dieses Spektrum ein eindeutiges Merkmal darstellt. Die Bestätigung liegt am aktuellen Limit dessen, was Beobachtungen im späten Universum ermöglichen. Gerade die Infrarotsensitivität des JWST war ausschlaggebend: Das Licht aus der kosmischen Frühzeit ist durch die Ausdehnung des Universums auf infrarote Wellenlängen gestreckt, sodass JWST Quellen sichtbar machen kann, die älteren Instrumenten verborgen blieben.

LRDs, Massenverhältnisse und Erkenntnisse zum Galaxienwachstum

Die Little Red Dots wurden dank tiefer JWST-Feldaufnahmen als eigene Objektklasse erkannt: ungewöhnlich leuchtstarke, kompakte und sehr rötliche Quellen, die etwa 600 Millionen Jahre nach dem Urknall auftreten, aber bis etwa eine Milliarde Jahre später größtenteils verschwinden. Die spektroskopische Verifizierung, dass CAPERS-LRD-z9 ein mächtiges AGN beherbergt, stützt die Vermutung, dass viele LRDs Galaxien mit schnell wachsenden, von Staub verhüllten, supermassereichen Schwarzen Löchern darstellen.

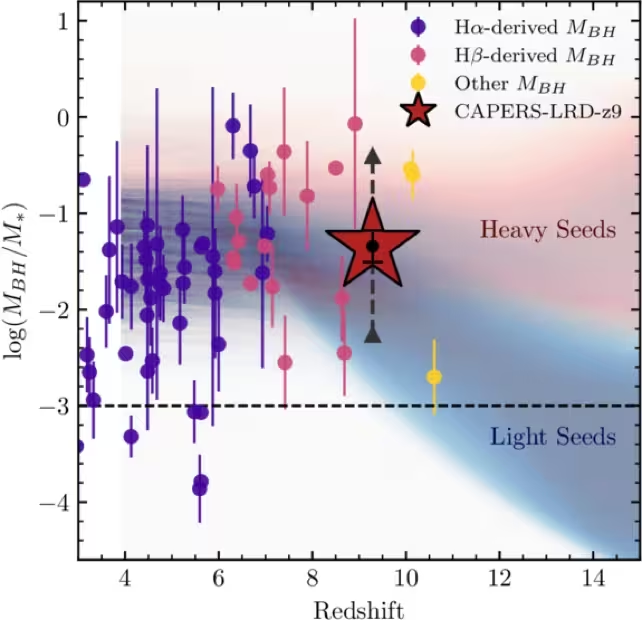

Die errechnete Masse des zentralen Schwarzen Lochs von CAPERS-LRD-z9 ist nicht nur absolut gewaltig, sondern auch im Vergleich zur Gesamtmasse der Galaxie sehr hoch. Mit etwa 300 Millionen Sonnenmassen könnte das Schwarze Loch einen erheblichen Teil – möglicherweise bis zur Hälfte – der gesamten Sternmasse seiner Heimatgalaxie ausmachen. Im Gegensatz dazu steht das typische Verhältnis in heutigen Galaxien: Dort übersteigt die Masse eines supermassereichen Schwarzen Lochs meist nicht mehr als 0,1 Prozent der Sternmasse. Solche ungewöhnlichen Verhältnisse deuten auf eine andere Art der gemeinsamen Entwicklung von Galaxien und Schwarzen Löchern in der Frühzeit hin, bei der das Schwarze Loch vorübergehend schneller wuchs als die Entstehung neuer Sterne.

Die Galaxie CAPERS-LRD-z9 selbst ist extrem kompakt. Selbst mithilfe der hochaufgelösten Infrarotbilder des JWST bleibt sie unscharf und misst scheinbar nicht mehr als 1.140 Lichtjahre im Durchmesser – das entspricht eher Zwerggalaxien als ausgewachsenen Spiralgalaxien.

Wie konnte ein derart massereiches Schwarzes Loch so früh entstehen?

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler diskutieren zwei grundlegende Bildungsszenarien, die auf „Samen-Schwarzen Löchern“ aufbauen. War der Ursprungskern bereits massiv – etwa 10.000 Sonnenmassen –, könnten kontinuierliche Akkretionsraten am Eddington-Limit (wo Strahlungsdruck und Gravitation im Gleichgewicht sind) die beobachtete Masse binnen 500 Millionen Jahren erklären. War das Ausgangsloch hingegen nur rund 100 Sonnenmassen schwer, müsste es zwischenzeitlich extrem schnelle und ineffiziente Wachstumsphasen, sogenannte super-Eddington-Akkretion, durchlebt haben – möglicherweise unterstützt durch eine gasreiche Hülle, die Strahlung zurückhält.

Mögliche Ursprünge für besonders große Samen sind zum Beispiel urtümliche Schwarze Löcher aus der Anfangszeit des Kosmos, der direkte Kollaps riesiger Gaswolken, Kollisionen von Sternen in dichten Sternhaufen oder Überbleibsel der metallfreien Population-III-Sterne. Um die verschiedenen Entstehungswege unterscheiden zu können, benötigt die Forschung größere Stichproben früher AGN sowie genauere Informationen über ihre Wirtsgalaxien.

Größerer Zusammenhang, technische Grenzen und Zukunftsaussichten

Diese Entdeckung unterstreicht die Fähigkeit des JWST, das Wachstum Schwarzer Löcher während der kosmischen Dämmerung zu untersuchen und diese Vorgänge mit der Entstehung der LRDs zu verknüpfen. Gleichzeitig werden dabei jedoch auch Grenzen sichtbar: Jenseits dieses Rotverschiebungsbereichs stoßen Missionen mit aktueller Technik auf große Schwierigkeiten, Schwarze Löcher zuverlässig aufzuspüren und zu bestätigen. Wie Taylor feststellt, stößt die Technik derzeit an die Grenze dessen, was erfassbar ist, und nur eine verbesserte Empfindlichkeit, spektrale Auflösung und größere Suchbereiche werden eine vollständige Erfassung früher AGN ermöglichen.

Künftige JWST-Projekte sowie neue Großteleskope wie das Extremely Large Telescope (ELT) und geplante Röntgensatelliten könnten helfen, Häufigkeit und Entstehung massereicher Schwarzer Löcher im ersten Universumsmilliarde zu kartieren und herauszufinden, ob LRD-ähnliche Stadien tatsächlich nur eine kurze Phase der Galaxienentstehung markieren. Dies ist zentral, um zu verstehen, wie gewöhnliche Galaxien – wie auch unsere Milchstraße – gleichzeitig ihren Sternbestand und ihre zentralen Schwarzen Löcher aufbauten.

Fazit

Die spektroskopische Bestätigung eines rund 300 Millionen Sonnenmassen schweren Schwarzen Lochs in CAPERS-LRD-z9 erweitert das bekannte Spektrum supermassereicher Schwarzer Löcher in die kosmische Dämmerung hinein und bietet eine überzeugende Erklärung für die Little Red Dots des JWST. Die enorme Masse und das kompakte Wirtsystem weisen auf ein extrem schnelles, frühzeitiges Wachstum hin, das in der Lage ist, eine Galaxie zu dominieren – und stellen so traditionelle Modelle der gemeinsamen Entwicklung von Schwarzen Löchern und Galaxien infrage. Weiterführende Infrarotspektroskopie und umfassende Beobachtungsprogramme werden entscheiden, ob CAPERS-LRD-z9 ein Ausnahmefall ist oder ein charakteristisches, wenn auch kurzes, Stadium im ersten Universumsmilliarde darstellt.

Quelle: iopscience.iop

Kommentar hinterlassen