10 Minuten

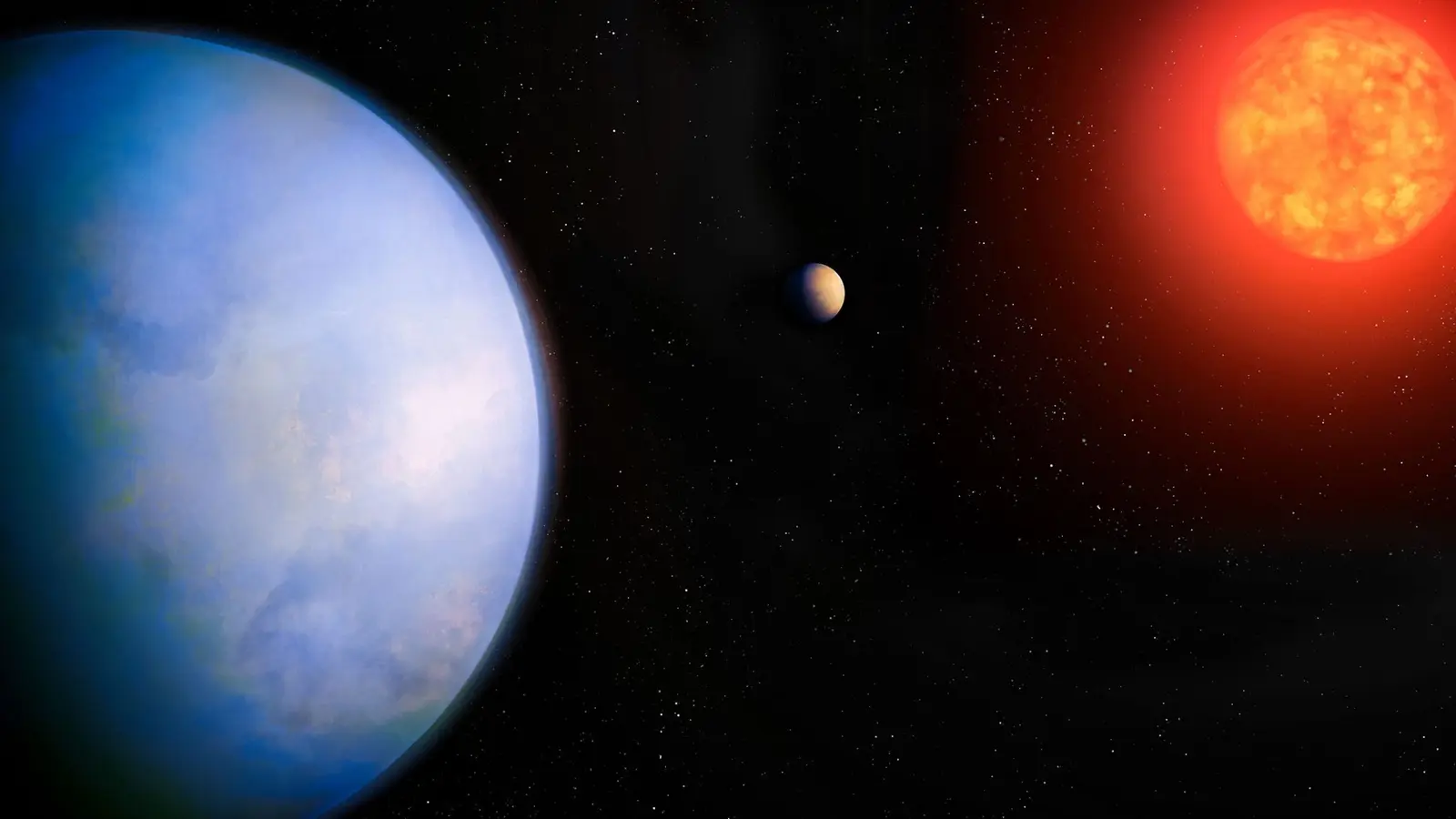

Weniger als 20 Lichtjahre von der Erde entfernt haben Astronomen ein neues Ziel identifiziert, das unsere Suche nach Leben jenseits des Sonnensystems entscheidend beeinflussen könnte. Der Planet GJ 251 c ist eine sogenannte Super‑Erde — ungefähr viermal so massereich wie die Erde — und befindet sich in der habitablen Zone seines Sterns, also in einem Bereich, in dem flüssiges Wasser möglich wäre, sofern die Atmosphäre geeignete Bedingungen bietet. Die Entdeckung kombiniert Jahrzehnte an Radialgeschwindigkeitsdaten mit moderner Infrarotspektroskopie und platziert diese nahe Welt fest auf der Beobachtungsliste für Teleskope der nächsten Generation.

Warum GJ 251 c wichtig ist: ein vielversprechender Nachbar in der Suche nach Leben

Das Finden eines potenziell felsigen Planeten in der habitablen Zone eines nahegelegenen Sterns ist für Astronomen vergleichbar mit dem Auffinden eines hellen, zugänglichen Hinweises in einem lang laufenden Rätsel. GJ 251 c erfüllt mehrere Kriterien, die ihn wissenschaftlich interessant machen: die Nähe zur Erde (unter 20 Lichtjahre), eine wahrscheinliche felsige Zusammensetzung sowie eine Umlaufbahn, in deren Temperaturbereich flüssiges Wasser möglich wäre — vorausgesetzt, der Planet hat seine Atmosphäre behalten. Zusammengenommen machen diese Faktoren GJ 251 c zu einem bevorzugten Kandidaten für die atmosphärische Charakterisierung mit künftigen Großteleskopen.

Warum sind Super‑Erden so wichtig? Diese Planeten liegen in Größe und Masse zwischen Erde und Neptun und gehören zu den häufigsten Produkten der Planetenbildung. Sie repräsentieren ein interessantes Zwischenstadium: größer als die Erde (was die Entdeckung und Nachbeobachtungen erleichtert), aber potenziell felsig und nicht gasförmig. Sollte GJ 251 c über eine geeignete Atmosphäre verfügen, könnte er Biosignatur‑Gase zeigen — Moleküle wie Sauerstoff, Methan oder bestimmte Kombinationen, die schwer abiogen zu erzeugen sind — und damit für Astrobiologen und Komitees zur Vergabe von Teleskopzeit besonders attraktiv werden. Solche Biosignaturen, kombiniert mit Kontextdaten zur Planetendichte und Bestrahlung, würden die Glaubwürdigkeit eines biologischen Ursprungs erhöhen.

Wie Astronomen GJ 251 c entdeckten: Instrumente und lange Beobachtungsbasen

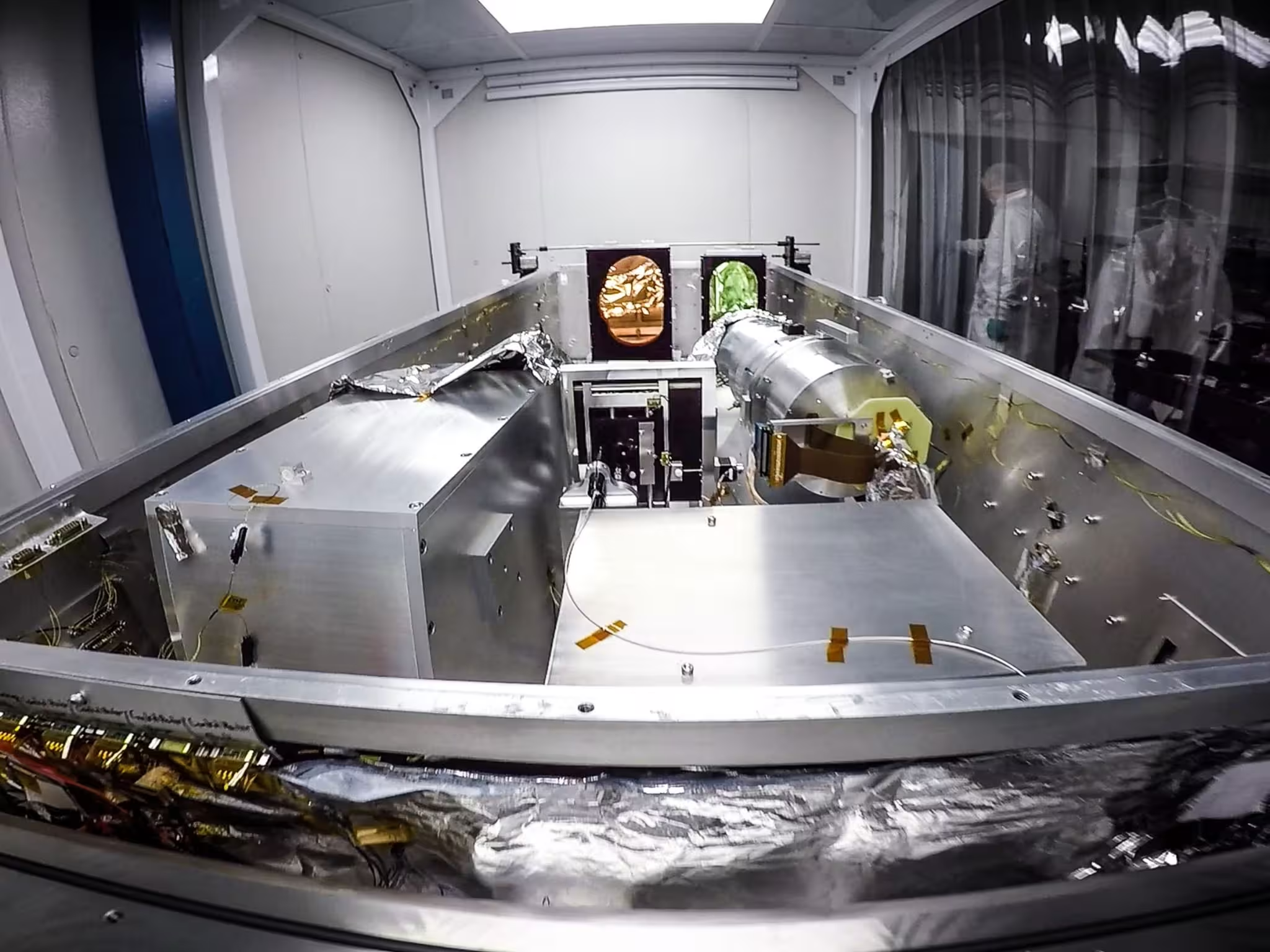

Diese Entdeckung ist ein Lehrbeispiel für geduldiges Datensammeln kombiniert mit instrumenteller Innovation. Der Kandidat wurde aus mehr als zwei Jahrzehnten Beobachtungen mit präzisen Radialgeschwindigkeitsmethoden herausgearbeitet. Das Schlüsselinstrument für die Entdeckung ist der Habitable‑Zone Planet Finder (HPF), ein hochauflösender Nahinfrarot‑Spektrograf, der am Hobby‑Eberly‑Teleskop am McDonald Observatory montiert ist. HPF wurde speziell entwickelt, um nach massearmen Planeten um kühle, nahe Sterne zu suchen, indem er geringfügige Doppler‑Verschiebungen im Sternenlicht misst, die durch umlaufende Planeten verursacht werden.

Die Kombination aus langen Zeitreihen und der Empfindlichkeit moderner Spektrografen ist entscheidend: ältere Daten liefern die zeitliche Tiefe, während neue, hochpräzise Messungen periodische Signale mit höherer Signifikanz bestätigen. So lassen sich schwache Signalsignaturen, die in einzelnen Datensätzen verborgen bleiben, über Jahrzehnte hinweg konsistent nachweisen. Die Entdeckung von GJ 251 c zeigt, wie wichtig internationale Kooperationen und langfristige Überwachungsprogramme für die Exoplanetenforschung sind.

Radialgeschwindigkeit, Doppler‑Verschiebungen und das Schwanken von Sternen

Planeten ziehen an ihren Zentralsternen; diese Gravitationswechselwirkung führt zu periodischen Verschiebungen im Spektrum des Sterns. Durch präzise Messung dieser Verschiebungen können Astronomen das Vorhandensein eines Planeten, seine Umlaufperiode und eine untere Schranke für seine Masse ableiten. Im Fall von GJ 251 kombinierten die Forscher historische Geschwindigkeitsmessungen mit neuen HPF‑Daten, um die Bewegung des Sterns genauer zu bestimmen. Dabei bestätigten sie ein starkes Signal mit einer Periode von rund 54 Tagen zusätzlich zu einem bereits bekannten inneren Planeten mit einer Periode von etwa 14 Tagen, GJ 251 b — was auf einen massereicheren Begleiter hindeutete, der nun als GJ 251 c bezeichnet wird.

Technisch gesehen liefern Radialgeschwindigkeitsmessungen die so genannte Mindestmasse m sin(i), weil die Inklination der Bahn (i) in der Regel unbekannt bleibt. In Kombination mit Transitdaten — falls vorhanden — oder mit astrometrischen Messungen lässt sich jedoch häufig die wahre Masse bestimmen. Für nahe Sterne wie GJ 251 sind genaue Messungen der Parallaxe und der Sternparameter ebenfalls entscheidend, um Radius, Masse und potentielle Rückschlüsse auf die Dichte eines Planeten zu ermöglichen.

Abgleich mit NEID und globalen Datensätzen

Zur Bestätigung nutzte das Team außerdem NEID, einen modernen Spektrometer am Kitt Peak National Observatory. NEID und HPF ergänzen sich, da sie unterschiedliche Wellenlängenbereiche abdecken und damit unabhängige Bestätigungen schwacher Doppler‑Signale ermöglichen. Die Kombination von multi‑dekadischen Beobachtungen aus Teleskopen rund um den Globus erlaubte es dem Team, persistente planetare Signale von kurzlebigem Rauschen zu trennen und eine schlüssige Detektion zusammenzufügen, die der minutiösen Prüfung standhält.

Globale Datensätze helfen auch bei der Kalibrierung systematischer Effekte und bei der Erkennung instrumenteller Artefakte. Indem Messungen verschiedener Instrumente überlappend eingesetzt werden, lässt sich die Robustheit einer Entdeckung erhöhen: Signale, die in mehreren Instrumenten mit unterschiedlicher systematischer Fehlerstruktur auftauchen, sind deutlich wahrscheinlicher echt.

Stellar activity überwinden: Planet und Stern auseinanderhalten

Eines der schwierigsten Probleme bei Radialgeschwindigkeitsmessungen ist die Unterscheidung zwischen planetarer Bewegung und stellarem "Wetter" — also magnetischer Aktivität, Sternflecken und anderen Phänomenen der Sternoberfläche, die Signale erzeugen können, die Planeten vortäuschen. Das GJ‑251‑System stellte genau diese Herausforderung dar. Sternaktivität kann periodische Muster in spektralen Linien erzeugen, die Doppler‑Verschiebungen ähneln. Deshalb nutzten die Forscher wellenlängenabhängige Analysen und fortschrittliche statistische Modelle, um das echte planetare Signal von der intrinsischen Variabilität des Sterns zu trennen.

In der Praxis bedeutet das, die scheinbare Radialgeschwindigkeit in verschiedenen Lichtfarben und über lange Zeitbasen zu vergleichen. Sternflecken und magnetische Zyklen beeinflussen Spektren anders als die Kepler‑sche Bewegung eines Orbitals; daher sind multiwellenlängenfähige Instrumente wie HPF (Infrarot) und NEID (sichtbar bis nahes Infrarot) besonders leistungsfähig für die Gegenprüfung. Data‑Science‑Methoden, maßgeschneiderte Rauschmodelle und Gausssche Prozesse zur Modellierung korrelierter Störsignale waren zentral: das Entdeckungsteam passte seinen statistischen Ansatz speziell an diesen Stern und die eingesetzte Instrumentenflotte an, reduzierte so Falschpositivraten und erhöhte das Vertrauen in die Entdeckung von GJ 251 c.

Weiterhin wurden Aktivitätsindikatoren wie die Ca‑II H&K‑Linien, Hα‑Emission und Photometrie zur Identifizierung rotationserzeugter Periodizitäten herangezogen. Die Korrelation von Radialgeschwindigkeits‑Signalen mit Aktivitätsindikatoren ist ein üblicher Schritt, um stellare Herkunft auszuschließen. Bei GJ 251 war dieses Vorgehen essenziell, um die planetare Natur des 54‑Tage‑Signals zu untermauern.

Was wir noch nicht wissen — und was als Nächstes kommt

Derzeit kann GJ 251 c mit existierenden Observatorien weder direkt abgebildet noch seine Atmosphäre gemessen werden. Wichtige Unbekannte sind, ob der Planet eine substanzielle Atmosphäre besitzt, wie hoch der Oberflächendruck und -temperatur sind und ob Wasser in flüssiger Form vorhanden ist. All diese Faktoren sind entscheidend für eine realistische Einschätzung der Bewohnbarkeit. Dennoch machen die günstige Entfernung und die Masse des Planeten ihn zu einem erstklassigen Kandidaten für Folgebeobachtungen mit kommenden Einrichtungen.

Nächstgenerations‑Bodenobservatorien — Observatorien der 30‑Meter‑Klasse, ausgestattet mit hochkontrastfähiger Bildgebung und fortschrittlichen Spektrometern — könnten das System direkt abbilden oder atmosphärische Absorptionsmerkmale messen, sofern eine Atmosphäre vorhanden ist und die Geometrie mitspielt. Raumfahrtmissionen, die auf die Detektion von Biosignaturen oder hochpräzise Spektroskopie ausgelegt sind, wären ebenfalls gut positioniert, GJ 251 c zu untersuchen. Die Entdeckung fungiert damit sowohl als Eintrag auf einer Prioritätenliste als auch als Konzeptnachweis: geduldige Langzeitüberwachungen zusammen mit spezialisierten Instrumenten können überzeugende kurzfristige Ziele für die Suche nach Leben liefern.

Weitere Schritte umfassen die Planung gezielter Beobachtungsprogramme, simulationsgestützte Atmosphärenmodelle sowie die Vorbereitung auf Hochauflösungs‑Spektroskopie über breite Wellenlängenbereiche. Insbesondere die Entwicklung von Retrieval‑Algorithmen für Atmosphären, die feine Spurenmengen an Biomarkern von tellurischen und stellaren Störeinflüssen trennen können, ist ein aktives Forschungsfeld. Auch die Kombination von Radialgeschwindigkeitsdaten mit möglichen zukünftigen Transitsuchen oder direkten Abbildungen könnte die Inklination und damit die wahre Masse von GJ 251 c bestimmen — eine wesentliche Größe zur Einschätzung seiner inneren Struktur.

Fachliche Einschätzung

Dr. Elena Morales, eine fiktive Beobachtungs‑Exoplanetenwissenschaftlerin, kommentiert: "GJ 251 c zeigt, wie weit unsere Detektionsfähigkeiten gekommen sind. Dies ist ein nahegelegenes Labor für Atmosphärenforschung. Selbst wenn wir dort nie Leben nachweisen, wird das Studium des Planeten unsere Modelle felsiger Planetatmosphären verfeinern und helfen, Ziele für die erste Ära direkter Atmosphärencharakterisierung zu priorisieren." Ihr Punkt unterstreicht eine praktische Wahrheit: Jeder gut charakterisierte nahe Super‑Erde verengt den Suchraum und lehrt uns, wie wir kostbare Teleskopzeit sinnvoll verteilen.

Solche Experteneinschätzungen sind wichtig für die strategische Planung zukünftiger Beobachtungsprogramme und die Argumentation gegenüber Förderorganisationen. Indem man Beobachtungszeit auf gut begründete, vielversprechende Ziele wie GJ 251 c konzentriert, erhöht man die Chancen auf bahnbrechende Ergebnisse.

Auswirkungen auf Astrobiologie und künftige Missionen

Die Entdeckung von GJ 251 c stärkt das Argument für anhaltende Investitionen in präzise Spektrographen und Teleskope mit großer Öffnung. Aus astrobiologischer Sicht ist der Planet spannend, weil nahegelegene Welten in der habitablen Zone die einzigen sind, die wir in den kommenden Jahrzehnten im Detail untersuchen können. Die Detektion von Biosignatur‑Gasen erfordert nicht nur das Vorhandensein einer Atmosphäre, sondern auch Instrumente, die schwaches planetarisches Licht vom Glanz des Zentralsterns trennen können — eine Beobachterherausforderung, die fortgeschrittene Koronographen und Starshades zu lösen versuchen.

Über Biosignaturen hinaus wird das Studium von GJ 251 c Theorien zur Planetenbildung und Migration informieren. Super‑Erden sind in Exoplanetenumfragen üblich, aber ihre Zusammensetzungen und atmosphärischen Entwicklungen sind sehr unterschiedlich. Handelt es sich bei GJ 251 c um eine dichte, felsige Welt, oder besitzt sie eine beträchtliche Hülle aus flüchtigen Stoffen? Zukünftige spektroskopische Messungen — idealerweise über sichtbare und infrarote Wellenlängen hinweg — werden benötigt, um diese Fragen zu beantworten. Messungen der Dichte kombiniert mit Atmosphärencharakterisierung können Hinweise auf die Bildungsgeschichte und mögliche Verlustprozesse atmosphärischer Gashüllen geben.

Aktuell bereiten sich Wissenschaftler auf Beobachtungsvorschläge vor, verfeinern Atmosphären‑Retrieval‑Modelle und bilden eine neue Generation von Studierenden aus, die die Fähigkeiten von HPF, NEID und den bevorstehenden 30‑Meter‑Teleskopen ausnutzen sollen. GJ 251 c ist für diese Arbeit ein naher Leuchtpunkt: kein Garant für Leben, aber ein praktisches und optimistisches Ziel auf dem Fahrplan zur Beantwortung einer der größten Fragen der Menschheit.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen