8 Minuten

Schwarze Löcher, einst von theoretischer Mystik umgeben, werden heute mit Bildern untersucht, die ihren Schatten und das umgebende Leuchten erfassen. Wissenschaftler nutzen diese Aufnahmen, um zu prüfen, ob Einsteins allgemeine Relativitätstheorie auch an den extremsten Grenzen der Gravitation noch gilt — und um nach feinen Signaturen zu suchen, die auf neue Physik hinweisen könnten.

Warum der Schatten eines Schwarzen Lochs wichtig ist

Als das Event Horizon Telescope (EHT) das erste Bild eines Schwarzen Lochs im Zentrum der Galaxie M87 veröffentlichte und später die Aufnahme von Sagittarius A* im Herzen unserer Milchstraße folgte, veränderte das grundlegend, wie Astrophysiker Gravitation testen können. Diese Bilder zeigen nicht das Schwarze Loch selbst — die Singularität bleibt verhüllt — sondern den hellen Ring aus heißem Plasma, das das Licht um den Ereignishorizont ablenkt. Diese dunkle Silhouette, der Schatten des Schwarzen Lochs, ist eine direkte Folge der durch die allgemeine Relativität vorhergesagten Krümmung der Raumzeit.

„Was Sie auf diesen Bildern sehen, ist nicht das Schwarze Loch an sich, sondern die heiße Materie in dessen unmittelbarer Umgebung“, sagt Prof. Luciano Rezzolla von der Goethe-Universität Frankfurt, einer der Forschergruppen, die Methoden entwickeln, um Theorie und Beobachtung vergleichbar zu machen. „Solange die Materie noch außerhalb des Ereignishorizonts rotiert — bevor sie unausweichlich hineingezogen wird — kann sie letzte Lichtsignale aussenden, die wir prinzipiell detektieren können.“

Da Größe und Form des Schattens davon abhängen, wie die Gravitation Lichtstrahlen krümmt, können verschiedene Gravitationstheorien subtile Unterschiede im Erscheinungsbild des Schattens erzeugen. Wenn diese Unterschiede präzise gemessen werden können, dienen Schwarze Löcher als natürliche Laboratorien, um Einsteins Theorie zu bestätigen oder Abweichungen aufzudecken, die auf neue physikalische Prinzipien hinweisen könnten.

Simulieren von Schatten: wie Wissenschaftler konkurrierende Theorien testen

Das Testen der Gravitation auf Skalen von Schwarzen Löchern erfordert zwei entscheidende Zutaten: hochqualitative Beobachtungen und detaillierte theoretische Modelle. Rezzolla und Kollegen haben in Zusammenarbeit mit Forschern des Tsung-Dao Lee Instituts in Shanghai einen systematischen Rahmen entwickelt, um synthetische Bilder von Schwarzen Löchern, die von verschiedenen Gravitationsmodellen vorhergesagt werden, mit erwarteten Teleskopmessungen zu vergleichen. Diese methodische Verbindung von Simulation und Beobachtung ist zentral für robuste, vergleichbare Aussagen über die Gültigkeit von Theorien wie der Allgemeinen Relativitätstheorie oder ihren Alternativen.

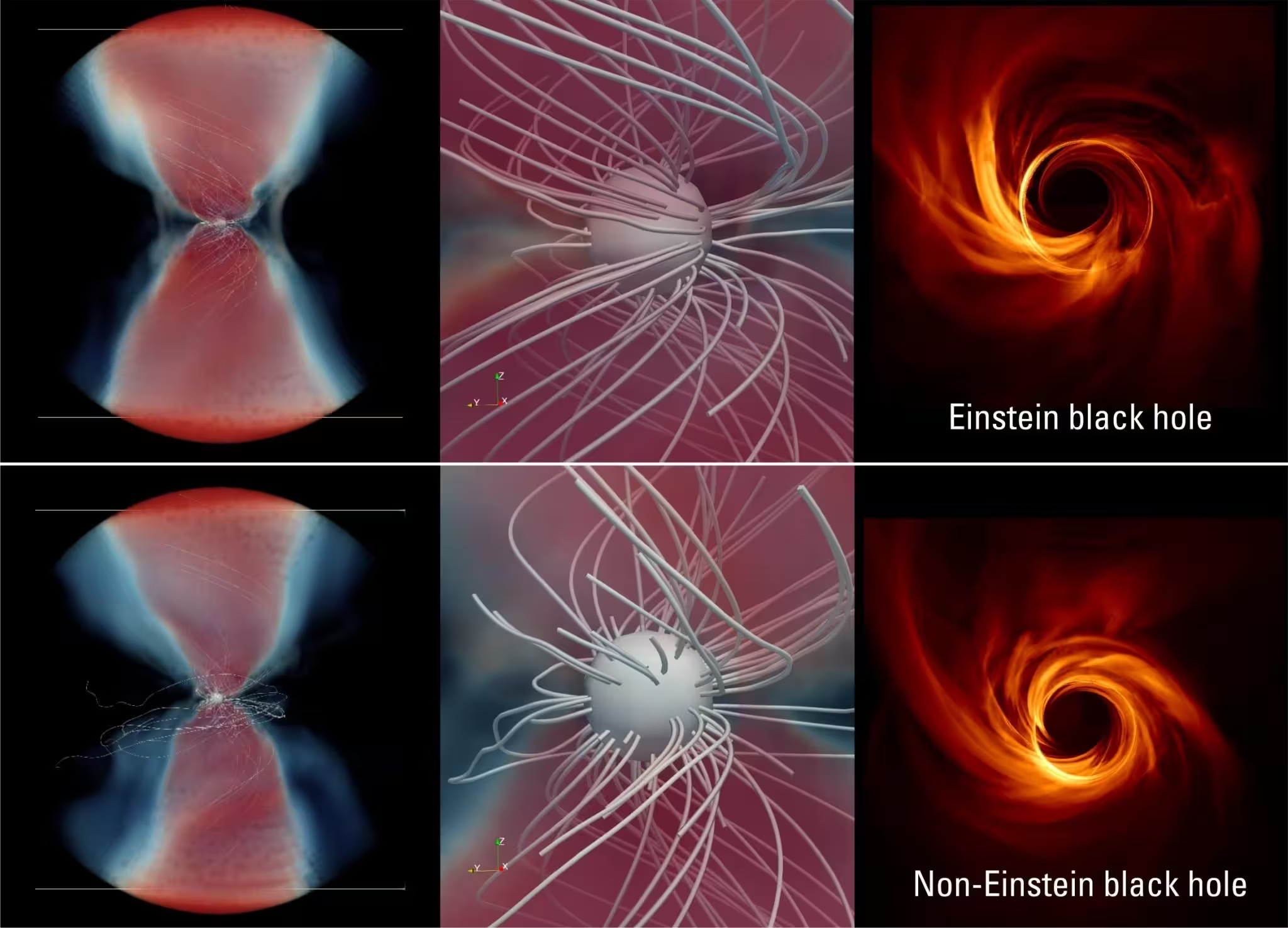

Bei der derzeitigen Auflösung der Teleskope sehen Schwarzloch-Modelle, die von verschiedenen Gravitationstheorien vorhergesagt werden, noch sehr ähnlich aus. Zukünftige Teleskope werden Unterschiede klarer sichtbar machen und es ermöglichen, Einsteins Schwarze Löcher von alternativen Modellen zu unterscheiden. Credit: Luciano Rezzolla/Goethe University

Das Team verwendet dreidimensionale generalrelativistische magnetohydrodynamische (GRMHD-)Simulationen, um zu modellieren, wie Plasma und Magnetfelder in gekrümmter Raumzeit interagieren. Diese Simulationen erzeugen synthetische Radio-Bilder des heißen Gases um ein Schwarzes Loch — im Grunde das, was ein künftiges, leistungsfähigeres Teleskop sehen könnte. Indem sie die zugrunde liegende Gravitationstheorie in der Simulation variieren, erstellen die Forscher eine Bibliothek von vorhergesagten Schatten und Emissionsmustern, die als Vergleichsgrundlage für reale Beobachtungen dienen.

„Die zentrale Frage war: Inwiefern unterscheiden sich Schwarzlochbilder zwischen verschiedenen Theorien signifikant?“ erläutert der Erstautor Akhil Uniyal vom Tsung-Dao Lee Institut. Ihre Arbeit, veröffentlicht in Nature Astronomy, übersetzt diese Unterschiede in beobachtbare Kriterien: Messungen des Schattenradius, Asymmetrien im hellen Ring sowie subtile Verschiebungen in der Emissionsmorphologie können alle Hinweise darauf liefern, welche Modelle weiterhin mit den Daten vereinbar sind und welche nicht.

Welche Alternativen lassen sich bereits ausschließen?

- Gegenwärtige EHT-Bilder sprechen einige extreme Szenarien bereits deutlich gegen bestimmte Modelle aus — zum Beispiel nackte Singularitäten (Objekte ohne Ereignishorizont) und bestimmte Wurmloch-Modelle für M87 und Sagittarius A*. Solche exotischen Konstrukte würden Schatten produzieren, die in vielen Punkten stark von den Beobachtungen abweichen.

- Allerdings erlauben die derzeitigen Messunsicherheiten bislang nur, die radikalsten oder extremsten Abweichungen von der allgemeinen Relativität auszuschließen. Viele moderate Alternativmodelle bleiben weiterhin konsistent mit den verfügbaren Daten.

Kurz gesagt: Die heutige Auflösung lässt viele Alternativen offen. Die eigentliche Chance liegt in der nächsten Stufe besserer Bildschärfe und präziserer Messungen, die differenziertere Tests der Gravitationstheorien ermöglichen.

Scharfere Teleskope, entscheidende Tests

Die Auflösung ist der Engpass. Das EHT arbeitet wie ein virtuelles, erdgroßes Radioteleskop, indem es räumlich weit auseinanderliegende Radioobservatorien miteinander verknüpft. Das erzeugt eine beispiellose Winkelauflösung, doch das Erkennen winziger Abweichungen von Einsteins Vorhersagen erfordert noch feinere Details — Präzision vergleichbar mit der Fähigkeit, eine Münze auf der Mondoberfläche von der Erde aus zu sehen. Solche extrem hohen Anforderungen an die Winkelauflösung sind technisch herausfordernd, aber der technologische Fortschritt in Sensitivity, Bandbreite und Datenverarbeitung macht Fortschritte möglich.

Die Forscher schätzen, dass Winkelauflösungen besser als ein Millionstel Bogensekunde notwendig sind, um viele alternative Gravitationstheorien systematisch von der allgemeinen Relativität zu unterscheiden. Dieses Ziel liegt außerhalb der derzeitigen praktischen Möglichkeiten, ist jedoch mit geplanten Verbesserungen erreichbar: der Ausbau des EHT-Netzwerks um weitere terrestrische Radioteleskope, Verbesserungen in Empfindlichkeit und Bandbreite sowie die mögliche Stationierung von Radioteleskopen im Weltraum, um die virtuelle Basislinie weit über den Durchmesser der Erde hinaus zu erweitern.

Mit zunehmender Auflösung und größerer dynamischer Bandbreite werden die Unterschiede zwischen den von verschiedenen Theorien vorhergesagten Schatten deutlicher. Das bedeutet, dass zukünftige Beobachtungen entweder die Schranken für alternative Modelle deutlich enger ziehen oder kleine, reproduzierbare Diskrepanzen zu Einsteins Gleichungen offenbaren könnten — eine Entdeckung, die die Grundlagen der Physik erschüttern würde. Solche Beobachtungen würden auch die Modellierung von Akkretionsscheiben, Jets und Magnetfeldstrukturen vorantreiben und so ein umfassenderes Bild der schwarzen Loch-Umgebung liefern.

Was das für die Fundamentale Physik bedeutet

Die allgemeine Relativitätstheorie Einsteins hat mehr als ein Jahrhundert lang jede experimentelle Prüfung überstanden, von der Periheldrehung des Merkur bis zu den Beobachtungen von Gravitationswellen durch LIGO/Virgo. Schwarze Löcher bieten ein Prüfgebiet von bislang unerreichter Extremität: enorme Massen, konzentriert in kleinem Volumen, erzeugen Gravitationsfelder, die die Raumzeit in Regime drücken, die sich auf der Erde nicht reproduzieren lassen. Das Auffinden einer eindeutigen Abweichung würde zu einer grundlegenden theoretischen Neubewertung führen und auf eine neue, umfassendere Theorie hindeuten, die in normalen Grenzfällen in die allgemeine Relativität übergeht.

Selbst das Ausschließen vieler Alternativmodelle hat großen Wert: Jede neue Einschränkung reduziert die theoretische Vielfalt und führt die Physikerinnen und Physiker zu konsistenten Beschreibungen, die sowohl Quantenmechanik als auch Gravitation einbeziehen — das langfristige Ziel einer quantenmechanischen Theorie der Gravitation. Solche Ergebnisse beeinflussen auch angrenzende Forschungsgebiete wie Teilchenphysik, Kosmologie und die Theorie kompakter Objekte, weil sie Bedingungen klarer definieren, unter denen neue Theorien zu prüfen sind.

Fachliche Einschätzung

„Schwarze Löcher ermöglichen Experimente, die in keinem Labor durchführbar sind“, sagt Dr. Maya Herrera, Astrophysikerin und Wissenschaftskommunikatorin. „Die Kombination aus realistischen Simulationen und fortschreitend schärferen Bildern verwandelt philosophische Debatten in empirische Wissenschaft. Sollte Einsteins Theorie diesen Tests jemals nicht standhalten, würde das ein neues Kapitel in der Physik aufschlagen — doch selbst wenn sie standhält, wäre das eine tiefgreifende Bestätigung dafür, wie gut die allgemeine Relativität unser Universum beschreibt.“

Experten heben zudem hervor, dass die Robustheit der Simulationen und die Transparenz der Vergleichsmetriken zentral sind, damit Beobachtungen nicht durch Modellannahmen verzerrt werden. Die Entwicklung modellunabhängiger Kennzahlen für Schattenradius, Asymmetrie und Emissionsmuster ist deshalb ein wichtiger Fortschritt, um theoretische Aussagen belastbar aus Beobachtungsdaten abzuleiten.

Ausblick: Teleskope, Zeitpläne und Erwartungen

Die Integration zusätzlicher bodengebundener Radioteleskope, Verbesserungen in Bandbreite und Datenverarbeitung sowie die ehrgeizige Idee einer weltraumbasierten Radiantenne sind die wichtigsten Wege zur erforderlichen Auflösung. Innerhalb weniger Jahre könnten inkrementelle Upgrades beginnen, die heutigen Unsicherheiten zu reduzieren; innerhalb eines Jahrzehnts oder zweier hoffen Astronomen, die Winkelpräzision zu erreichen, die entscheidende Aussagen über konkurrierende Gravitationstheorien erlaubt. Parallel dazu werden internationale Kooperationen, neue Beobachtungskampagnen und optimierte Kalibrierungsverfahren die Grundlage für verlässliche Messungen legen.

Unterdessen liefert die von Rezzolla, Uniyal und ihren Kollaborateuren entwickelte Methodik einen Fahrplan: robuste, modellunabhängige Metriken für Schattenradius und Morphologie schaffen; Simulationen so weit wie möglich an realistische Plasmaphysik und Magnetfeldstrukturen anpassen; und Beobachtungskampagnen so ausrichten, dass sie die größtmögliche diskriminierende Kraft zwischen Theorien erreichen. Solche koordinierten Anstrengungen erhöhen die Chance, systematische Fehler zu identifizieren und zu minimieren, sei es durch atmosphärische Effekte, Instrumentalrauschen oder Interferenz im Messnetzwerk.

Auf dem Spiel steht nichts Geringeres als unser Verständnis von Raum, Zeit und Gravitation. Die nächste Generation von Schwarzes-Löcher-Bildern wird nicht nur spektakuläre visuelle Errungenschaften sein; sie wird auch zu empfindlichen Prüfsonden für die fundamentalen Regeln, die das Universum beherrschen. Darüber hinaus könnten Verbesserungen in der Bildgebungstechnologie und in der numerischen Modellierung neue Anwendungen in anderen Bereichen der Astronomie und Physik inspirieren — etwa bei der Untersuchung von Sternentstehung, Galaxienentwicklung oder bei der präzisen Bestimmung kosmologischer Parameter.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen