10 Minuten

Jüngste Forschung aus den Vereinigten Staaten zeigt eine beunruhigende Zunahme von berichteten Problemen mit Gedächtnis, Aufmerksamkeit und Entscheidungsfindung – besonders bei Erwachsenen unter 40 Jahren. Eine zehnjährige Analyse von Millionen von Umfrageantworten deutet darauf hin, dass soziale und wirtschaftliche Faktoren die kognitive Gesundheit jüngerer Generationen nachhaltig verändern könnten. Die Entwicklung hat weitreichende Folgen für Arbeitsmarkt, Bildung und Gesundheitsversorgung.

Was die groß angelegte Studie ergab

Ein Forscherteam unter der Leitung von Ka‑Ho Wong von der University of Utah wertete mehr als 4,5 Millionen Antworten aus, die zwischen 2013 und 2023 gesammelt wurden, um selbstberichtete kognitive Beeinträchtigungen bei erwachsenen US‑Bürgern zu verfolgen. Das Team definierte kognitive Beeinträchtigung als ernsthafte Schwierigkeiten mit Gedächtnis, Konzentration oder Entscheidungsfindung und schloss Befragte aus, die eine Depression angaben. Die Analyse nutzte wiederholte, bevölkerungsrepräsentative Telefonbefragungen, ähnlich den Datensätzen wie dem Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS) der CDC, um Trends über ein Jahrzehnt zu erfassen.

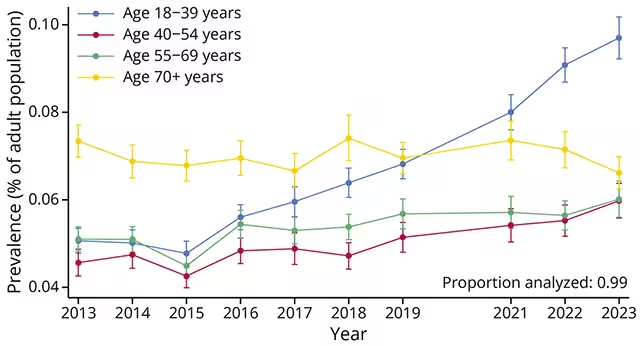

Die Schlagzahlen sind eindrücklich. Insgesamt stieg der Anteil der Erwachsenen, die von ernsthaften kognitiven Schwierigkeiten berichteten, von 5,3 Prozent im Jahr 2013 auf 7,4 Prozent im Jahr 2023. Die Veränderung war jedoch am dramatischsten bei Personen im Alter von 18–39 Jahren: Ihre gemeldete Rate verdoppelte sich nahezu und stieg im Verlauf des Jahrzehnts von 5,1 Prozent auf 9,7 Prozent. Diese Zunahme deutet nicht nur auf ein vorübergehendes Signal hin, sondern auf eine anhaltende Verschiebung, die mehrere Kohorten betrifft und damit langfristige Konsequenzen für Arbeitsfähigkeit und gesellschaftliche Teilhabe hat.

Die methodische Breite der Studie – große Stichprobe und jährliche Erhebungen – erlaubt es, subtile, aber konsistente Veränderungen in der Selbstauskunft über viele Gruppen hinweg zu erkennen. Gleichwohl bleibt Vorsicht angebracht: Selbstberichtete Daten sind anfällig für veränderte Wahrnehmung, veränderten Stigma‑Level und Unterschiede in der Interpretation der Frageformate über die Zeit.

Die selbstberichteten Raten kognitiver Beeinträchtigungen stiegen in allen Altersgruppen, mit Ausnahme derjenigen ab 70 Jahren.

Wer am stärksten betroffen ist und warum das wichtig ist

Die Studie beschränkte sich nicht auf aggregierte Zahlen, sondern identifizierte Muster, die eng mit sozialen Determinanten verknüpft sind. Besonders auffällig war die stärkere Zunahme bei Erwachsene mit niedrigem Einkommen (unter 35.000 US‑Dollar pro Jahr) sowie bei Personen mit geringerem Bildungsniveau. Solche Gruppen verfügen häufiger über weniger Zugang zu qualitativ hochwertiger Gesundheitsversorgung, Präventionsangeboten und Ressourcen zur Stressbewältigung – Faktoren, die alle die kognitive Reserve und das Risiko für kognitive Symptome beeinflussen können.

Unter den ethnischen Gruppen berichteten American Indian und Alaska Native Erwachsene die höchste Prävalenz selbstberichteter kognitiver Beeinträchtigungen. Diese Befunde unterstreichen strukturelle Ungleichheiten: historische Benachteiligung, eingeschränkter Zugang zu Gesundheitsdiensten, höhere Belastung durch chronische Erkrankungen wie Diabetes oder Bluthochdruck und situative Stressfaktoren können kumulative Auswirkungen auf kognitive Funktionen haben.

Der Gefäßneurologe Adam de Havenon von der Yale University, ein Co‑Autor der Studie, weist darauf hin, dass die Ergebnisse soziale Determinanten als wesentlichen Teil der Erklärung nahelegen. Er erklärt, dass Gedächtnis‑ und Denkprobleme besonders bei Menschen zunehmen, die bereits strukturellen Nachteilen ausgesetzt sind – eine Beobachtung mit weitreichenden Folgen für öffentliche Gesundheit und Politik. Aus klinischer Sicht könnten kombinierte Risiken wie vaskuläre Faktoren, psychische Belastung und geringe Versorgungsdichte die Entstehung oder Verstärkung solcher Symptome fördern.

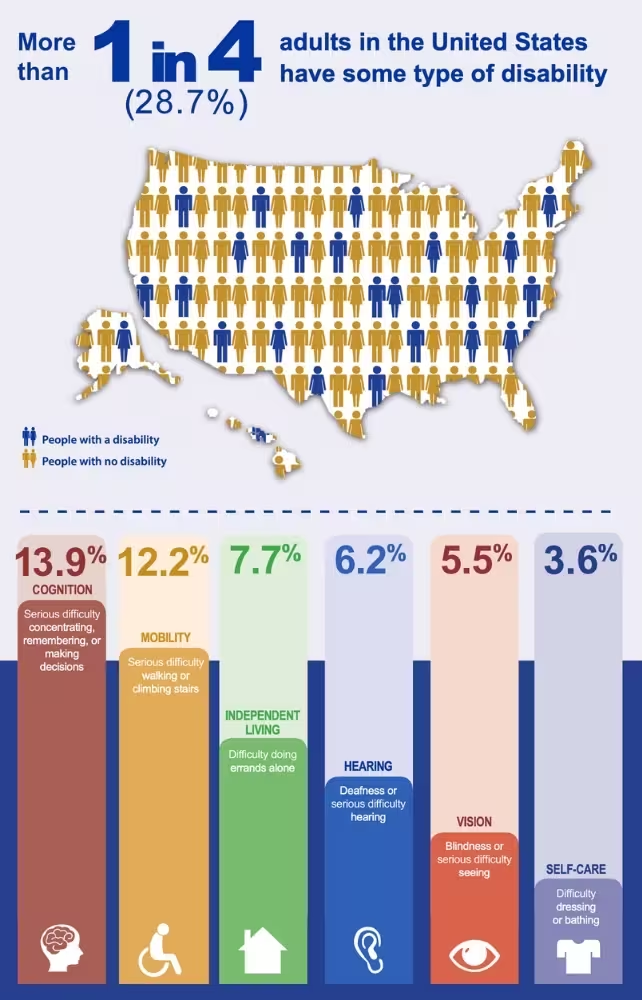

Zum Kontext schätzten jährliche CDC‑Umfragen, dass 13,9 Prozent der US‑Erwachsenen im Jahr 2022 eine kognitive Beeinträchtigung hatten, womit sie die am häufigsten gemeldete Behinderung in diesen Umfragen darstellen. Diese CDC‑Zahlen helfen dabei, die Sorgfaltspflicht gegenüber der Bevölkerungspolitik zu begründen, da hohe Prävalenzen erhebliche Gesundheits‑ und Sozialkosten nach sich ziehen können.

13,9 Prozent der US‑Erwachsenen haben eine kognitive Beeinträchtigung. (CDC)

Mögliche Treiber: ein komplexes, multifaktorielles Bild

Die neue Analyse identifiziert keine einzelne Ursache. Selbstberichtete Maße können klinische Diagnostik nicht ersetzen, doch das Ausmaß des Anstiegs verlangt eine vertiefte Untersuchung. Die Autoren und andere Expertinnen und Experten verweisen auf eine Kombination plausibler biologischer, verhaltensbezogener und sozialer Faktoren, die zusammenwirken könnten.

- Größere Bereitschaft, psychische oder kognitive Probleme zu melden, insbesondere bei jüngeren Erwachsenen. Gesellschaftliche Enttabuisierung von psychischen Gesundheitsproblemen, bessere Aufklärungsarbeit und breitere öffentliche Diskussionen können die Bereitschaft erhöhen, Symptome anzusprechen. Gleichzeitig können veränderte Erwartungen an Leistungsfähigkeit und Selbstwahrnehmung das Berichterstattungsverhalten beeinflussen.

- Anhaltende und indirekte Auswirkungen der COVID‑19‑Pandemie auf Kognition und Alltag. Long‑COVID‑Symptome, unterbrochene Versorgung chronischer Erkrankungen während Lockdowns, erhöhte psychosoziale Belastungen und veränderte Lebens‑ und Arbeitsbedingungen könnten direkte und indirekte Effekte auf Gedächtnis sowie Konzentration haben. Es gibt Hinweise, dass Infektionen, systemische Entzündungen und Stress biologische Pfade aktivieren, die das kognitive Funktionieren beeinträchtigen.

- Zunehmende wirtschaftliche Unsicherheit, prekäre Arbeitsverhältnisse und Stressoren im Zusammenhang mit Berufsunsicherheit. Finanzielle Sorgen, unsichere Beschäftigung und Schichtarbeit erhöhen chronischen Stress, der sich auf Schlaf, psychische Gesundheit und kognitive Leistungsfähigkeit auswirken kann. Solche sozialen Belastungen sind oft ungleich verteilt und betreffen besonders junge Erwachsene in instabilen Arbeitsverhältnissen.

- Mehr Zeit mit digitalen Geräten, veränderte Aufmerksamkeitsmuster und gestörte Schlafgewohnheiten. Digitale Medien verändern die Art und Weise, wie Aufmerksamkeit gelenkt wird; häufige Unterbrechungen, Multitasking und schlechte Schlafhygiene durch nächtliche Bildschirmnutzung können Gedächtnisprozesse und Konzentration beeinträchtigen. Langfristige Auswirkungen digitaler Lebensweisen auf die kognitive Gesundheit sind ein aktives Forschungsfeld.

Keiner dieser Faktoren allein erklärt den Trend vollständig. Die Forschenden betonen, dass sich soziale, wirtschaftliche und Verhaltensfaktoren überschneiden und gemeinsam die wahrscheinlichste Erklärung liefern. Beispielsweise können ökonomischer Druck und geringe Bildungsmöglichkeiten die Anfälligkeit für stressbedingte und vaskuläre Risikofaktoren erhöhen, die wiederum kognitive Beschwerden begünstigen. Die starken Zuwächse bei jüngeren Erwachsenen sind besonders besorgniserregend, weil sie potenziell Jahrzehnte der Produktivität und individuelle Lebensqualität beeinflussen.

Darüber hinaus könnten Umweltfaktoren wie Luftverschmutzung, Belastung durch Neurotoxine oder unzureichende medizinische Prävention (z. B. unerkannter Bluthochdruck) eine Rolle spielen. Diese Aspekte sind epidemiologisch schwer nachzuweisen, verdienen aber systematische Beobachtung, vor allem in benachteiligten Gemeinden.

Stärken der Studie, Einschränkungen und worauf man als Nächstes achten sollte

Zu den Stärken der Studie zählen die große Stichprobengröße und der zehnjährige Zeitraum, die es ermöglichen, konsistente Trends über verschiedene demografische Gruppen hinweg zu erkennen. Die jährliche Datenerhebung erlaubt es, zeitliche Muster zu identifizieren, die in kürzeren Studien entgehen könnten.

Es gibt jedoch methodische Grenzen: Der kognitive Status wurde per Telefonbefragung selbst angegeben und nicht mit standardisierten klinischen Tests gemessen. Selbstberichtete Daten sind anfällig für Wahrnehmungsänderungen, Variationen in der Frageinterpretation sowie für Berichterstattungs‑ und Erinnerungsbias. Obwohl Befragte mit Depression ausgeschlossen wurden, könnten andere Komorbiditäten wie Angststörungen, Schlafstörungen, Substanzgebrauch oder neurologische Erkrankungen die Antworten beeinflussen.

Zukünftige Forschung sollte bevölkerungsbasierte Umfragen mit longitudinalen klinischen Studien, standardisierten kognitiven Tests und biologischen Messungen (z. B. Entzündungsmarker, neuroimaging, neurodegenerative Biomarker) verknüpfen, um kausale Pfade aufzuschlüsseln. Datenlinkage zwischen Umfragedaten, elektronischen Gesundheitsakten und Umweltdaten (z. B. Luftqualität, sozioökonomische Indikatoren) könnte helfen, komplexe Zusammenhänge abzubilden.

Politische Antworten, die sozioökonomische Treiber adressieren – etwa verbesserter Zugang zu Gesundheitsversorgung, Investitionen in Bildung, stabile Beschäftigungsprogramme und Maßnahmen zur Reduktion sozialer Ungleichheit – könnten ebenso wichtig sein wie medizinische Interventionen. Präventive Maßnahmen zur Kontrolle vaskulärer Risikofaktoren (Bluthochdruck, Diabetes, Adipositas), Programme zur Förderung von Schlafhygiene, Stressreduktion und digitaler Medienkompetenz sind praktikable Hebel auf Bevölkerungsebene.

Fachliche Einschätzung

Dr. Lina Morales, eine fiktive Fachärztin für öffentliche Gesundheitsneurologie und Wissenschaftskommunikatorin, bietet eine praxisorientierte Perspektive: 'Wenn große Gruppen vermehrt Probleme mit Gedächtnis und Konzentration berichten, ist das genauso ein Zeichen für Umwelt‑ und Sozialveränderungen wie für medizinische Ursachen. Wir brauchen integrierte Forschung, die Schlaf, Stress, Infektionsvorgeschichte und Arbeitsbedingungen gemeinsam betrachtet. Interventionen sind dann am wirksamsten, wenn klinische Versorgung mit Maßnahmen kombiniert wird, die wirtschaftliche Belastungen reduzieren und den Zugang zur psychischen Gesundheitsversorgung verbessern.'

Aus einer öffentlichen Gesundheits‑Perspektive bedeutet das: Monitoring allein reicht nicht. Es bedarf koordinierter Maßnahmen, die Primärprävention, frühzeitige Erkennung und niedrigschwellige Unterstützungsangebote verbinden. Beispiele wären betriebliche Gesundheitsprogramme, schulische Präventionsmaßnahmen zur Förderung kognitiver Kompetenzen, sowie kommunale Angebote zur Stressbewältigung und Schlafberatung.

Auf individueller Ebene gibt es bereits evidenzbasierte Strategien, die kognitive Gesundheit unterstützen: Regelmäßige körperliche Aktivität, Kontrolle vaskulärer Risikofaktoren, ausreichender erholsamer Schlaf, Stressmanagement und soziale Vernetzung. Zusätzlich können strukturierte kognitive Trainingsprogramme und rehabilitative Angebote für Betroffene hilfreich sein. Auf Bevölkerungsebene müssen jedoch Barrieren wie Kosten, Zugangsungleichheit und Stigma adressiert werden.

Kurz gesagt, diese Neurology‑Studie wirkt wie eine Alarmglocke. Sie löst die wissenschaftliche Debatte über Ursachen nicht endgültig, liefert aber ein klares Argument für dringende Forschungs‑ und politische Maßnahmen zur kognitiven Gesundheit jüngerer Erwachsener. Die Befunde fordern interdisziplinäre Antworten von Neurologie, Epidemiologie, Sozialwissenschaften und Politikgestaltung.

Sowohl für Leserinnen und Leser als auch für politische Entscheidungsträger ergeben sich praktische Fragen: Wie sollten Arbeitgeber, Schulen und Gesundheitssysteme reagieren? Welche Screening‑ oder Präventionsstrategien könnten helfen, die Last kognitiver Beeinträchtigungen zu verringern? Die Daten deuten darauf hin, dass Antworten über die klinische Versorgung hinausgehen und die sozialen sowie wirtschaftlichen Strukturen betreffen müssen, die den Alltag formen.

Pragmatische Maßnahmen könnten Folgendes umfassen: niedrigschwellige Screenings für kognitive Symptome in Primärversorgung und in Betrieben, betriebliche Unterstützung bei Arbeitsbelastung und Schichtplänen, Ausbau telemedizinischer Angebote für psychische Gesundheit, gezielte Präventionsprogramme in Schulen und Hochschulen sowie öffentliche Kampagnen zur Förderung gesunder Mediennutzung und besserer Schlafgewohnheiten.

Die selbstberichtete kognitive Beeinträchtigung nahm in den meisten Altersgruppen zu; ein Aufwärtstrend wurde jedoch bei Senioren nicht beobachtet. Die Raten derjenigen im Alter von 70 Jahren und älter sanken den Forschenden zufolge leicht von 7,3 Prozent im Jahr 2013 auf 6,6 Prozent im Jahr 2023. Mögliche Erklärungen für diesen Rückgang bei älteren Erwachsenen sind verbesserte medizinische Versorgung älterer Menschen, selektive Mortalität oder kohortenspezifische Unterschiede in Lebensstil und Risikofaktoren, doch auch hier sind differenzierte Analysen nötig.

Insgesamt unterstreichen die Ergebnisse die Notwendigkeit eines integrierten Ansatzes, der Epidemiologie, klinische Forschung und Sozialpolitik verbindet, um die Ursachen zu klären und wirksame Präventions‑ sowie Interventionsstrategien zu entwickeln. Die kommenden Jahre sollten zeigen, ob die beobachteten Trends anhalten und in welchem Umfang gezielte Maßnahmen die Entwicklung beeinflussen können.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen