13 Minuten

Warum das Universum aus Materie besteht – und warum das ein Rätsel ist

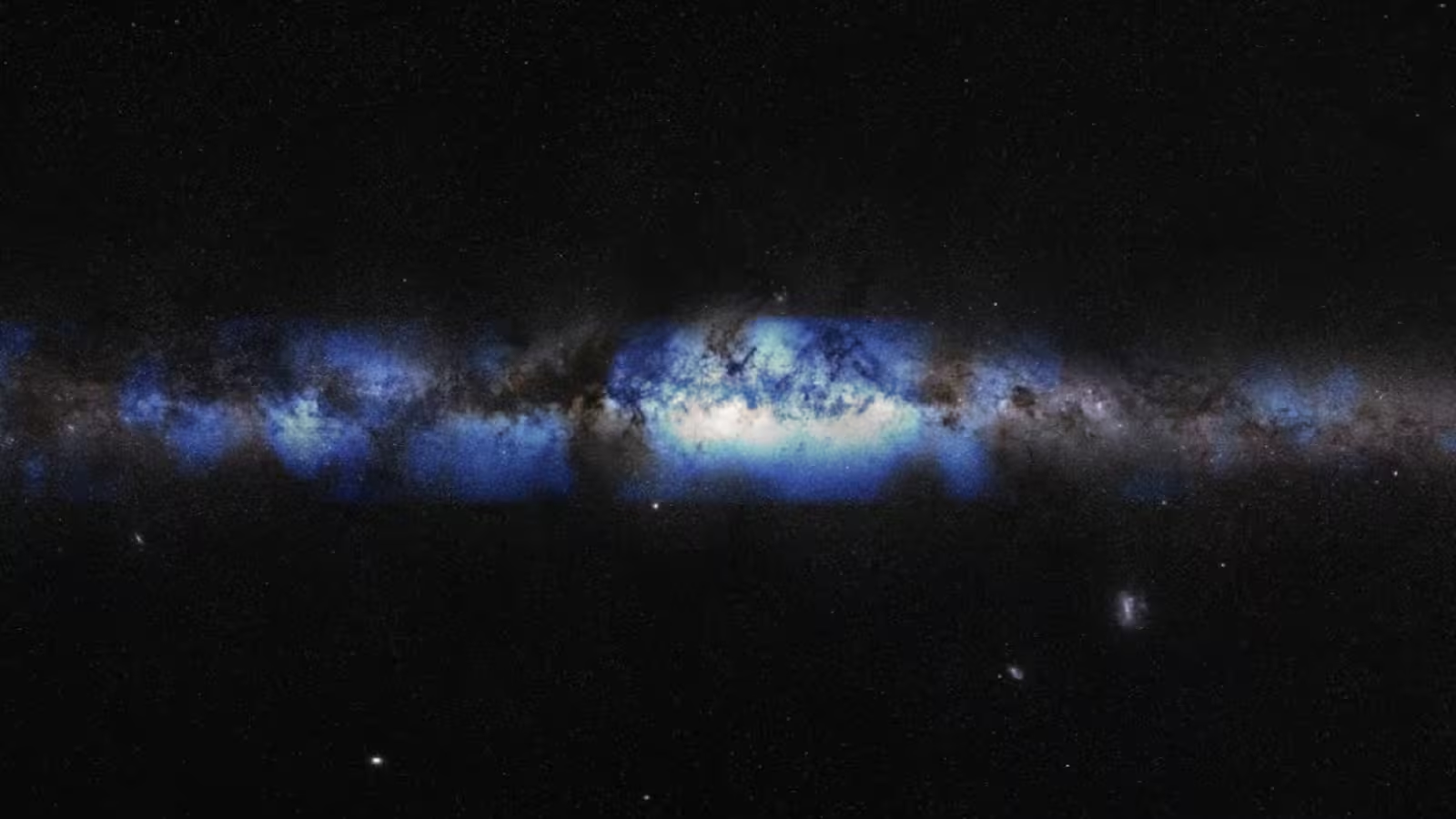

Alles, was wir sehen können – von Erde und Gestein bis hin zu Sternen und fernen Galaxien – besteht aus Materie. Nach dem gängigen Verständnis sollte der Urknall jedoch Materie und Antimaterie in fast identischer Menge hervorgebracht haben. Treffen diese beiden aufeinander, vernichten sie sich gegenseitig und verwandeln sich in reine Energie, sodass ein Universum mit ausschließlich Strahlung und ohne Atome, Planeten oder Beobachter zu erwarten wäre. Tatsächlich ist jedoch die beobachtbare Kosmos fast ausschließlich aus Materie aufgebaut. Dieses gravierende Auseinanderklaffen von Theorie und Beobachtung zählt zu den größten ungelösten Problemen der modernen Physik: Wohin ist die Antimaterie verschwunden?

Physiker nehmen an, dass eine feine, aber entscheidende Asymmetrie im Verhalten von Materie und Antimaterie – eine Verletzung fundamentaler Symmetrien – die Bildung oder das Überleben von Materie begünstigte. In den letzten Jahrzehnten wurden einige Prozesse entdeckt, die diese Symmetrien verletzen, jedoch ist deren Ausmaß nicht ausreichend, um das beobachtete Übergewicht der Materie zu erklären. Derzeit legt eine führende Theorie nahe, dass das Neutrino, ein schwer nachweisbares subatomares Teilchen, der Schlüssel zur Lösung sein könnte.

Was ist Antimaterie – und warum ist sie wichtig?

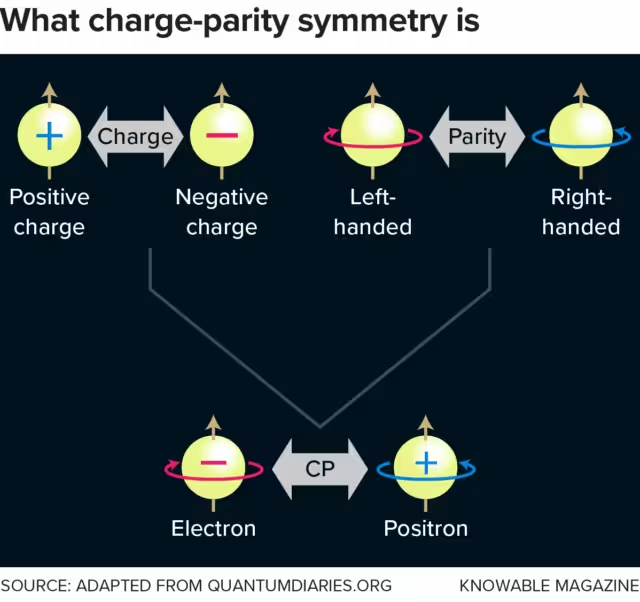

Antimaterie ist das Gegenstück zur normalen Materie. Bei vielen Teilchen besteht der Unterschied darin, dass das Antiteilchen die gleiche Masse, aber eine entgegengesetzte elektrische Ladung besitzt. Das Positron etwa, das in den 1930er Jahren entdeckt wurde, ist das Antiteilchen des Elektrons: Es hat die gleiche Masse, aber eine positive Ladung. Bei neutralen Teilchen fällt die Unterscheidung oft subtiler aus: Einige neutrale Teilchen sind ihre eigenen Antiteilchen, während andere – wie das Antineutron – aus Antiquarks bestehen.

Antimaterie tritt in der Natur nur in winzigen Mengen auf, zum Beispiel in kosmischen Strahlen, bei bestimmten radioaktiven Zerfällen oder kurzzeitig in Gewittern. Selbst Menschen geben geringe Mengen an Positronen ab, bedingt durch natürlich vorkommendes Kalium in unserem Körper und in Lebensmitteln wie Bananen. In Teilchenbeschleunigern lassen sich Antiteilchen herstellen, jedoch ist die Produktion größerer Mengen sehr energieaufwendig – daher sind aus Antimaterie betriebene Antriebe oder Waffen nach wie vor Science-Fiction.

Stoßen Materie und Antimaterie aufeinander, kommt es zur Annihilation und Freisetzung von Energie gemäß Einsteins Formel E=mc². Da bei dieser Umwandlung Masse sehr effizient in Energie übergeht, hätte ein exakt gleiches Entstehen von Materie und Antimaterie nach dem Urknall zur gegenseitigen Auslöschung geführt – und es wäre kaum Materie übrig geblieben. Dass das nicht geschah, deutet darauf hin, dass es bereits sehr früh einen mikroskopisch kleinen, aber entscheidenden Überschuss zugunsten der Materie gab – groß genug, um Sterne, Galaxien und Leben hervorzubringen.

Jenseits des Standardmodells: Warum neue Physik nötig ist

Das Standardmodell der Teilchenphysik bildet die bekannten Teilchen und Kräfte (mit Ausnahme der Gravitation) in beeindruckender Genauigkeit ab. Darin ist eine gewisse Form der Asymmetrie zwischen Materie und Antimaterie – CP-Verletzung genannt (Charge–Parity) – enthalten, die etwa bei bestimmten Mesonen beobachtet wurde. Allerdings reichen die bisherigen, experimentell nachgewiesenen CP-Verletzungen bei weitem nicht aus, um das Übergewicht der Materie im All zu erklären.

Um den Überschuss zu verstehen, suchen Forscher nach neuen Quellen von CP-Verletzung außerhalb des Standardmodells – etwa durch weitere fundamentale Wechselwirkungen oder schwere Teilchen, die im frühen, heißen Universum Prozesse zugunsten der Materie beeinflussten. Ein spannender Ansatz führt zu den Neutrinos, jenen Teilchen, die das Standardmodell selbst durch ihre geringe, aber nicht verschwindende Masse bereits sprengen.

Neutrinos: Winzige, neutrale und geheimnisvolle Teilchen

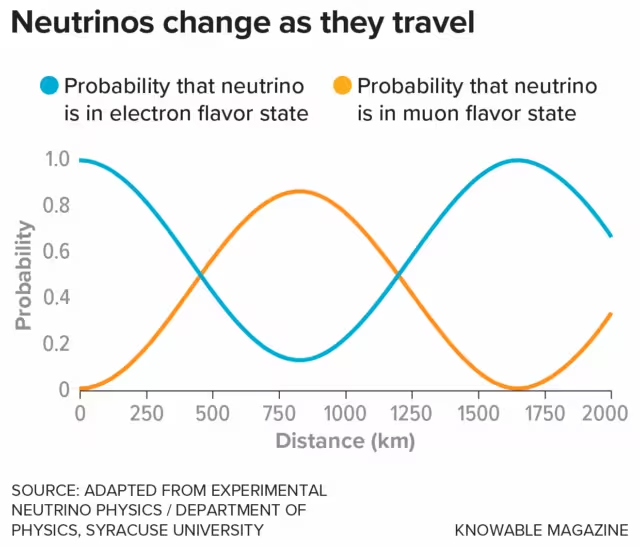

Neutrinos sind elektrisch neutrale Fermionen mit extrem kleinen Massen – mindestens eine Million Mal leichter als Elektronen. Ihr Name, 'kleine Neutrale', verweist bereits auf diese Eigenheiten. Ursprünglich wurde ihnen im Standardmodell überhaupt keine Masse zugeschrieben, doch seit Ende der 1990er-Jahre weiß man durch Experimente, dass Neutrinos schwingen – sie können ihren sogenannten 'Flavor' wechseln, was nur mit einem Masseunterschied möglich ist.

Es gibt drei bekannte Arten von Neutrinos: Elektron-, Myon- und Tau-Neutrinos. Schwingungsexperimente zeigen, dass ein in einer Art erzeugtes Neutrino später als ein anderes detektiert werden kann – ein Beweis für unterschiedliche Massen. Neutrinos wechselwirken extrem schwach mit normaler Materie: Jeder Quadratzentimeter Erde wird pro Sekunde von etwa 60 Milliarden Sonnenneutrinos praktisch unbeeinflusst durchquert. Diese Kombination aus kaum merklicher Masse und schwacher Wechselwirkung macht Neutrinos enorm schwer fassbar – und zu idealen Boten einer neuen Physik.

CP-Verletzung im Neutrinobereich

Die CP-Symmetrie vereint zwei Operationen: Die Ladungskonjugation (Austausch von Teilchen und Antiteilchen) sowie die Parität (Spiegelung der Raumkoordinaten). Wäre CP eine exakte Symmetrie, verhielten sich Teilchen und deren Spiegelbild–Antiteilchen vollkommen gleich. Der Nachweis von CP-Verletzung zeigt, dass dem nicht so ist. Genau diese Abweichung könnte die Erklärung dafür bieten, weshalb Materie nach der Früh-Annihilation einen Überschuss bildete.

Neutrino-Oszillationen bilden ein einzigartiges Labor, um CP-Symmetrie zu testen: Sollten Neutrinos und Antineutrinos unterschiedlich schwingen, wäre das ein direkter Hinweis auf CP-Verletzung. Im Unterschied zu den winzigen CP-Effekten bei Mesonen könnte die Verletzung im Neutrinosektor – zumindest gemäß einiger Modelle – hinreichend ausgeprägt sein, um durch den Vorgang der Leptogenese den Materieüberschuss einzuleiten. Bei diesem Mechanismus führen CP-verletzende Prozesse mit Neutrinos (oder schweren, neutrinoartigen Zuständen) zu einem Überschuss an Leptonen gegenüber Antileptonen im frühen Kosmos; später wird ein Teil dieser Asymmetrie in die beobachtete Baryonenungleichheit (also mehr Protonen/Neutronen als Antiteilchen) umgewandelt.

Experimente der nächsten Generation: DUNE und mehr

Die ambitionierteste Anlage zur Erforschung der Neutrinoeigenschaften entsteht mit dem Deep Underground Neutrino Experiment (DUNE) in den USA. DUNE nutzt einen intensiven Neutrinostrahl, der am Fermilab bei Chicago generiert und 1.300 Kilometer weit durch die Erde zu massiven Detektoren im tiefgelegenen Sanford Underground Research Facility in South Dakota geleitet wird. Diese lange Strecke erhöht die Empfindlichkeit bezüglich schwingungsbedingter Effekte und möglicher Unterschiede zwischen Neutrinos und Antineutrinos.

DUNE wird den weltweit stärksten, kontrollierten Neutrinostrahl liefern und die Schwingungen so präzise wie nie erfassen. Durch den Vergleich der Flavor-Änderungen von Neutrinos und Antineutrinos über die lange Reise kann untersucht werden, ob und wie stark die CP-Symmetrie im Neutrinobereich verletzt wird. Erste Ergebnisse werden zum Jahrzehntende erwartet; dann können Daten gesammelt werden, die einen entscheidenden Fortschritt versprechen.

Weitere Langstrecken-Experimente – T2K und das zukünftige Hyper-Kamiokande in Japan – verfolgen dasselbe Ziel. Durch die Verbindung der Datensätze mehrerer Großanlagen wird die erlaubte Spanne der CP-verletzenden Phasen eingegrenzt; somit kann geprüft werden, ob Neutrinos tatsächlich das „fehlende Bindeglied“ bei der Entstehung des Materieüberschusses sind.

Schwere Neutrinos, rechtshändige Partner und Leptogenese

Eine besonders spannende Erweiterung des Standardmodells postuliert nicht nur die bekannten linken, sondern auch schwere rechtshändige Neutrinos. In der Teilchenphysik beschreibt Händigkeit (Chiralität), wie sich der Spin eines Teilchens zur Bewegungsrichtung verhält. Im Standardmodell gibt es nur linkshändige Neutrinos; die hypothetischen rechtshändigen wären 'steril' gegenüber den bekannten Kräften und könnten gewaltige Massen besitzen.

Exisitierten solche schweren rechtshändigen Neutrinos kurz nach dem Urknall, könnten sie in CP-verletzenden Zerfällen einen Überschuss an Leptonen erzeugt haben. Diese Leptonenasymmetrie könnte sich durch Standardmodell-Prozesse bei extremen Temperaturen in einen Überschuss an Baryonen – also Protonen und Neutronen gegenüber ihren Antiteilchen – verwandelt haben. Theoretische Berechnungen zeigen, dass sehr schwere rechtshändige Neutrinos eine effektive Leptogenese ermöglichen und somit den beobachteten Materieüberschuss plausibel erklären könnten.

Ein direkter Nachweis solch schwerer Neutrinos in heutigen Experimenten ist äußerst unwahrscheinlich. Indirekte Hinweise – wie eine ausgeprägte CP-Verletzung bei leichten Neutrinos oder der Nachweis, dass Neutrinos Majorana-Teilchen sind (also ihre eigenen Antiteilchen) – würden dagegen das Leptogenese-Szenario stärken.

Neutrinoloser doppelter Betazerfall: Der entscheidende Test

Eines der wichtigsten Experimente zum Verständnis der Natur der Neutrinos ist die Suche nach dem neutrinolosen Doppelbetazerfall. Im normalen Doppelbetazerfall wandeln sich zwei Neutronen im Atomkern in zwei Protonen um; dabei entstehen zwei Elektronen und zwei Antineutrinos. Sind Neutrinos Majorana-Teilchen, könnten sich die Antineutrinos gegenseitig vernichten – übrig blieben nur die beiden Elektronen und die überschüssige Energie: der neutrinolose Doppelbetazerfall.

Der Nachweis dieses Prozesses würde zeigen, dass die Leptonenzahl nicht absolut erhalten bleibt und deutliche Hinweise auf Majorana-Neutrinos liefern – damit auch auf Leptogenese und den Zusammenhang zwischen Neutrinos und Materieüberschuss. Mehrere internationale Teams verfolgen diese Spur mit unterschiedlichen Isotopen und Detektionstechniken:

Wichtige neutrinolose Doppelbetazerfall-Experimente

- KamLAND-Zen (Japan): Nutzt Szintillator-Flüssigkeit mit gelöstem Xenon, um nach den typischen, energiereichen Elektronen zu suchen.

- nEXO (Konzept Kanada/USA, SNOLAB): Eine künftige Flüssig-Xenon-Kammer mit dramatisch erhöhter Sensitivität gegenüber Vorgängerexperimenten.

- NEXT (Laboratorio Subterráneo de Canfranc, Spanien): Ein Hochdruck-Gas-Xenon-Detektor mit herausragender Energieauflösung.

- LEGEND (Gran Sasso, Italien): Setzt auf hochreine Germanium-Detektoren, angereichert mit dem Isotop 76Ge, zur präzisen Messung bei minimalem Hintergrund.

Obwohl sie in Aufbau und verwendeten Isotopen variieren, sind alle auf das gleiche Ziel ausgerichtet: den charakteristischen Energiesprung zweier Elektronen ohne begleitende Neutrinos zu detektieren. Bisher blieb der Nachweis aus, doch Verbesserungen bei Isotopenmasse, Abschirmung und Signalverarbeitung erhöhen kontinuierlich die Erfolgschancen und erlauben nun Tests relevanter Szenarien.

Aktuelle Befunde zur CP-Verletzung und die Suche nach stärkeren Effekten

CP-Verletzungen wurden bereits in Mesonen sowie jüngst bei bestimmten Baryon-Zerfällen am LHC entdeckt, jedoch sind diese Effekte zu gering für eine Erklärung des kosmischen Materieüberschusses. Sollte sich im Neutrino-Sektor eine deutliche CP-Verletzung nachweisen lassen, könnte das die fehlende Zutat liefern. Experimente wie DUNE und Hyper-Kamiokande wurden gezielt dafür entwickelt, die CP-verletzende Phase in der Neutrinomischung mit der erforderlichen Präzision zu vermessen und damit Neutrino-basierte Leptogenese-Modelle zu überprüfen oder auszuschließen.

Selbst der eindeutige Nachweis einer CP-Verletzung bei Neutrinos wäre noch kein endgültiger Beweis für den Mechanismus hinter dem Materieüberschuss. Doch es wäre ein bahnbrechender Hinweis: Es würde zeigen, dass die Gesetze der Natur Neutrinos und Antineutrinos unterschiedlich behandeln und dass das Standardmodell der Teilchenphysik ergänzt werden muss. Im Zusammenspiel mit einem postiven neutrinolosen Doppelbetazerfall oder weiteren Indizien für schwere Neutrinostaaten könnte ein stimmiges Bild entstehen, in dem Neutrinos entscheidend für das materiedominierte Universum sind.

ExpertInnen-Meinung

'Neutrinos sind die Flüsterer des Universums', meint Dr. Maya Fernandez, eine (fiktive) Neutrino-Physikerin und Wissenschaftsvermittlerin. 'Sie sind schwer zu „hören“, tragen aber Botschaften über eine Physik, die wir direkt nie erreichen könnten. Falls wir CP-Verletzung bei Neutrinos nachweisen und erkennen, dass sie Majorana-Teilchen sind, hätten wir zwei unabhängige Anhaltspunkte für ihren Beitrag zum Ursprung der Materie. Jede neue experimentelle Erkenntnis engt die theoretischen Möglichkeiten weiter ein und bringt uns einem stimmigen Bild näher, warum überhaupt etwas existiert.'

Diese Einschätzung spiegelt die Mischung aus Geduld und großem Erkenntnisinteresse in der Neutrinoforschung wider: Die Experimente dauern Jahre, erfordern enorme Ressourcen, könnten aber die Lösung für eines der tiefsten Rätsel der Natur liefern.

Technologien, Herausforderungen und Ausblick

Die Erforschung von Neutrinos setzt riesige Detektoren, strikte Unterdrückung von Hintergrundstörungen und energiereiche Teilchenstrahlen voraus. Langstrecken-Oszillationsexperimente benötigen präzise Steuerung der Neutrinoproduktion und genaue Vergleiche zwischen Nah- und Ferndetektoren tief unter der Erde. Die Suche nach neutrinolosem Doppelbetazerfall erfordert eine nie dagewesene Reduktion radioaktiver Hintergrundquellen und höchste Energieauflösung.

Innovationen bei Detektormaterialien, Kryotechnik, Bauweise mit extrem niedriger Radioaktivität sowie fortgeschrittene Computerverfahren für die Ereignisanalyse sind zentrale Bestandteile dieser Bemühungen. Internationale Zusammenarbeit ist ein wichtiger Pfeiler: Großprojekte vereinen Kompetenzen und Finanzmittel aus vielen Ländern und sorgen für eine abgestimmte Strategie zur optimalen Abdeckung des Parameterraums.

Mit DUNE, Hyper-Kamiokande und weiteren Initiativen steht die Neutrinoforschung vor einem Jahrzehnt von Durchbrüchen. Aufrüstungen und künftige Großprojekte wie nEXO sollen den Bereich möglicher neutrinoloser Doppelbetazerfälle gerade in theoretisch interessanten Massenfenstern abdecken. Bleibt der Nachweis jedoch trotz erweiterter Suche aus, müssten zahlreiche Leptogenese-Modelle aufgegeben und neue Erklärungsansätze für den kosmischen Materievorrat entwickelt werden.

Bedeutung für Kosmologie und Grundfragen der Physik

Die Erklärung des Materie–Antimaterie-Ungleichgewichts würde unser Bild vom frühen Universum und von der Vollständigkeit des Standardmodells revolutionieren. Sollte sich eine Neutrino-basierte Lösung bestätigen, würde sie eine direkte Verbindung zwischen Quantenphysik und Kosmologie schaffen – und zeigen, wie mikroskopische Eigenschaften das Große beeinflussen. Solch eine Entdeckung hätte weitreichende Folgen, von der Hochenergiephysik bis zur Astrophysik, und könnte neue Wege zur Erforschung von Dunkler Materie, Inflation und Physik jenseits des Standardmodells eröffnen.

Falls Neutrinos jedoch nicht die Ursache sind, ist auch das ein wichtiger Hinweis: Es würde eine ganze Klasse von Modellen ausschließen und die Suche auf alternative Ansätze fokussieren, etwa Baryogenese bei Elektroschwacher Symmetriebrechung, neue skalare Felder oder exotische Frühuniversums-Wechselwirkungen.

Fazit

Das Fehlen messbarer Antimaterie bleibt eines der faszinierendsten Rätsel der Wissenschaft. Winzige, kaum wechselwirkende Neutrinos könnten den Schlüssel liefern. Weltweit werden CP-Symmetrieverletzungen bei Neutrinos geprüft, neutrinolose Doppelbetazerfälle gesucht und die Existenz schwerer rechtshändiger Neutrinos getestet. DUNE, Hyper-Kamiokande und zahlreiche Suchprojekte stehen vor einer entscheidenden Experimentierphase. Unabhängig vom Ausgang werden diese Bemühungen unser Verständnis darüber vertiefen, wie aus einem fast symmetrischen Anfangszustand das heutige materiedominierte Universum – und mit ihm denkende Beobachter – entstand.

Quelle: arstechnica

Kommentar hinterlassen