6 Minuten

Neue Einschränkung zur Chemie des Erdkerns: Kohlenstoff als Gefrierstoff

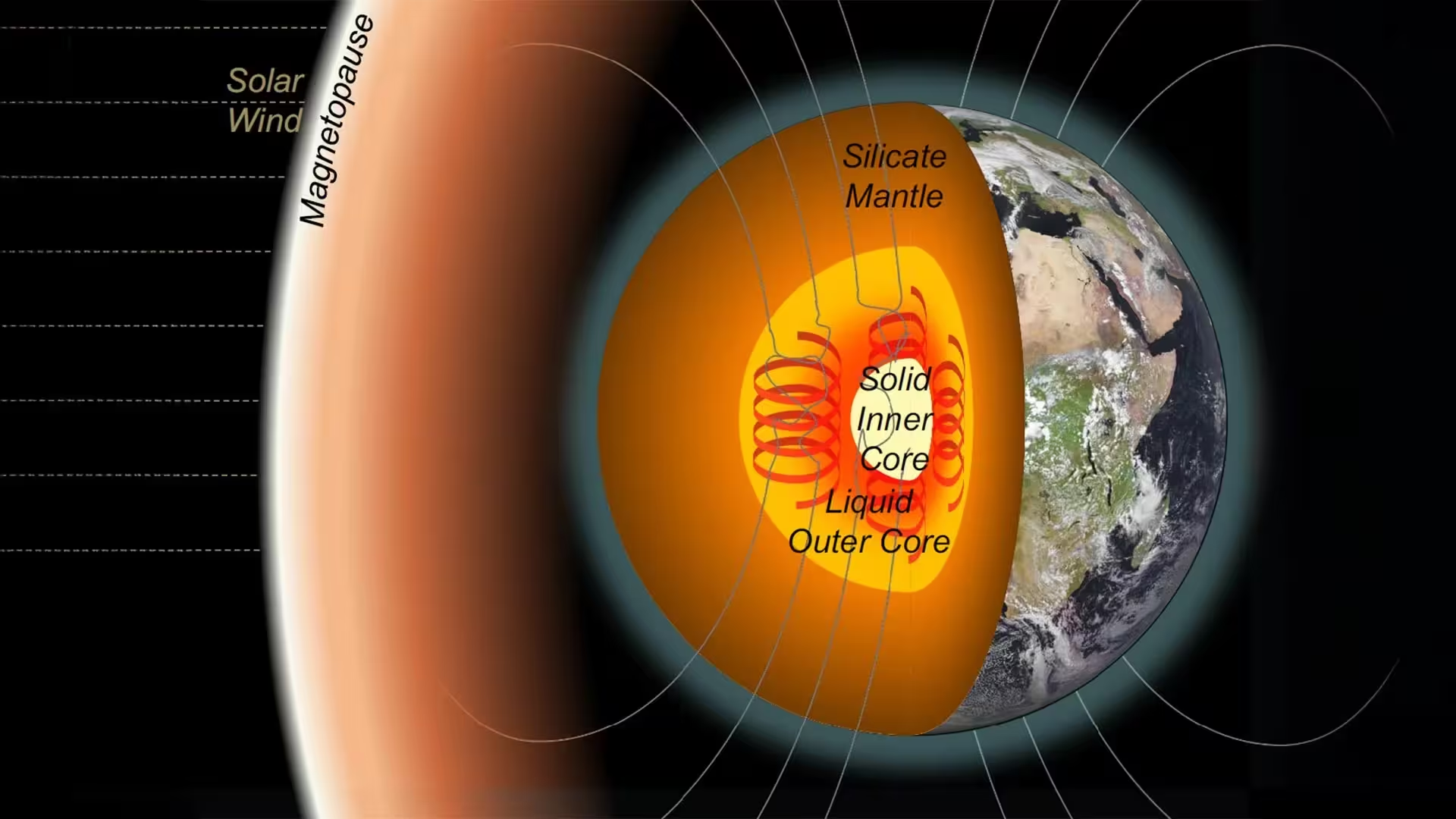

Karikatur der Erde mit einem Schnitt, der Mantel sowie inneren und äußeren Kern zeigt. Magnetfeldlinien, die vom Geodynamo erzeugt werden, reichen in den Raum hinein und wechselwirken mit dem Sonnenwind.

Ein multinationales Team der University of Oxford, der University of Leeds und des University College London berichtet, dass Kohlenstoff die entscheidende Zutat gewesen sein könnte, die es dem flüssigen äußeren Kern der Erde erlaubte, zu dem festen inneren Kern zu kristallisieren, den wir heute beobachten. In Nature Communications am 4. September 2025 veröffentlicht, leitet die Studie eine quantitative Einschränkung für die Kernzusammensetzung ab: etwa 3.8 Prozent der Kernmasse als Kohlenstoff würden den Grad der erforderlichen Superkühlung zur Einleitung des Gefrierens auf Werte senken, die mit paläomagnetischen und geophysikalischen Befunden vereinbar sind.

Zu verstehen, warum und wie der innere Kern entstand, ist wichtig, weil das Wachstum des inneren Kerns die Konvektion im äußeren Kern antreibt, die den Geodynamo — das Magnetfeld, das die Erde vor solaren und kosmischen Teilchenstrahlen abschirmt und das Leben an der Oberfläche unterstützt — speist.

Wissenschaftlicher Hintergrund: Superkühlung, Keimbildung und Kernzusammensetzung

Die Bildung eines festen inneren Kerns ist nicht einfach eine Frage der Temperatur, die einen Schmelzpunkt überschreitet. Vielmehr bestimmt die Keimbildungsphysik den Beginn der Kristallisation. Geschmolzene Eisenlegierungen können weit unter ihrer Gleichgewichtsschmelztemperatur supergekühlt werden, bevor Kristalle erscheinen; klassische Analogien sind Wolkentropfen, die weit unter 0 °C abkühlen können, ohne zu gefrieren.

Frühere theoretische Arbeiten zeigten, dass ein reiner Eisenkern eine extreme Superkühlung — in der Größenordnung von 800–1000 °C — benötigen würde, um Kristalle zu keimen. Dieses Szenario steht im Widerspruch zu geophysikalischen Beschränkungen: Wäre der Erdkern so stark supergekühlt gewesen, sagen Modelle ein sehr schnelles Wachstum des inneren Kerns und einen Kollaps des planetaren Magnetfelds vorher, was weder mit dem paläomagnetischen noch mit dem seismischen Befund übereinstimmt. Unabhängige Studien deuten stattdessen darauf hin, dass vergangene Superkühlung auf etwa 250 °C unterhalb der Schmelztemperatur begrenzt war.

Diese Diskrepanz weist auf die Bedeutung von Legierungselementen im Kern hin. Die Seismologie legt bereits nahe, dass der Kern weniger dicht ist als reines Eisen, weshalb Elemente wie Silizium, Schwefel, Sauerstoff und Kohlenstoff lange Zeit als leichte Komponenten vorgeschlagen wurden. Die neue Studie modelliert explizit, wie diese leichten Elemente die Keimbildung und den Gefrierweg bei Drücken und Temperaturen beeinflussen, die den Bedingungen an der Grenze des inneren Kerns entsprechen.

Methoden: atomare Simulationen der Keimbildung unter Kernbedingungen

Das Team verwendete großskalige atomare Simulationen und verfolgte etwa 100.000 Atome unter den extremen Druck- und Temperaturbedingungen der tiefen Erde. Diese molekularen Berechnungen erlauben direkte Abschätzungen von Keimungsraten: wie häufig kleine kristalline Cluster aus einer supergekühlten Flüssigkeit entstehen und wachsen.

Durch Variation der Legierungschemie quantifizierten die Forschenden, wie jedes Kandidat-Element die erforderliche Superkühlung für die Keimbildung verändert. Sie testeten Mischungen mit repräsentativen Konzentrationen von Silizium, Schwefel, Sauerstoff und Kohlenstoff, um festzustellen, welche Zusammensetzungen bei moderater Superkühlung keimen können und gleichzeitig der heute beobachteten Größe des inneren Kerns entsprechen.

Die Simulationen zeigen, dass Silizium und Schwefel, entgegen mancher Erwartungen, die Keimbildung tendenziell hemmen und daher größere Superkühlungsgrade erfordern. Kohlenstoff hingegen wirkt entgegengesetzt: Er katalysiert die Keimbildung in diesen eisenreichen Legierungen, senkt die Barriere für das Gefrieren und ermöglicht die Bildung des inneren Kerns bei deutlich geringerer Superkühlung.

Wesentliche Ergebnisse und Auswirkungen auf die Erdentwicklung

Als das Team einen Kern mit etwa 2.4 Prozent Kohlenstoff nach Masse modellierte, sank die vorhergesagte erforderliche Superkühlung auf rund 420 °C — eine Verbesserung, aber immer noch höher als paläomagnetische Grenzen zulassen. Die Extrapolation der Simulationen auf eine Kernzusammensetzung mit ungefähr 3.8 Prozent Kohlenstoff ergab eine erforderliche Superkühlung nahe 266 °C, was mit unabhängigen Einschränkungen und der gegenwärtigen Größe des inneren Kerns übereinstimmt.

Diese Zusammensetzung ist die einzige, die in der Studie sowohl das Keimverhalten als auch die seismisch abgeleiteten Dimensionen des inneren Kerns gleichzeitig erklärt. Das Ergebnis deutet daher darauf hin, dass Kohlenstoff ein bedeutenderer Bestandteil des Erdkerns sein könnte als viele frühere Modelle annahmen und dass Kohlenstoff eine entscheidende Rolle dabei spielte, die Keimbildung des inneren Kerns in der frühen Erdgeschichte zu ermöglichen.

Weitere Auswirkungen umfassen:

Magnetfeldstabilität

Die Keimbildung des inneren Kerns und sein anschließendes Wachstum liefern Energie und kompositionelle Auftriebskräfte, die die Konvektion im äußeren Kern antreiben und den Geodynamo erhalten. Ein verzögerter oder fehlender innerer Kern würde die Magnetfeldgeschichte verändern und hätte Folgen für den atmosphärischen Erhalt und die Oberflächenbewohnbarkeit.

Einschränkungen für Planetenentstehung und volatile Zufuhr

Wenn der Erdkern mehrere Prozent Kohlenstoff enthält, schränkt dies Modelle der Akkretion und der Verteilung flüchtiger Stoffe während der Planetenbildung ein und kann den Vergleich mit anderen terrestrischen Körpern informieren.

Die Studie kommt außerdem zu dem Ergebnis, dass das Gefrieren des inneren Kerns ohne externe Keimungskeime erfolgen könnte, da getestete Kandidatenpartikel in früheren Modellen unter Kernbedingungen schmelzen oder sich auflösen würden. Das stärkt die Bedeutung der Legierungschemie selbst als primäre Steuergröße.

Experteneinschätzung

Dr. Amelia Reyes, eine Planetenphysikerin, die an der Studie nicht beteiligt war, weist darauf hin, dass die Arbeit zeigt, wie atomare Physik in großem Maßstab die planetare Entwicklung prägt. Sie bemerkt, dass das kohlenstoffreiche Szenario angesichts von Einschränkungen aus meteoritischer Chemie plausibel ist und eine kohärente Verbindung zwischen seismischen Beobachtungen, Paläomagnetismus und Kernthermodynamik bietet. Ihrer Ansicht nach motiviert das Ergebnis Labor- und Beobachtungstests, die das Kohlenstoffbudget des tiefen Erdinneren weiter eingrenzen können.

Die Hauptautorinnen und -autoren betonen die größere Bedeutung, mikroskopische Keimbildungskinetik mit makroskopischem planetarem Verhalten zu verknüpfen. Sie unterstreichen zudem den Wert hochpräziser Simulationen zur Erforschung von Regionen der Erde, die der direkten Probenahme unzugänglich sind. Die Forschung wurde durch den Natural Environment Research Council (NERC) unterstützt.

Fazit

Neue atomare Simulationen deuten darauf hin, dass ein moderater, aber signifikanter Kohlenstoffanteil im Erdkern — in der Größenordnung von rund 3.8 Prozent nach Masse — die Superkühlungsschwelle so weit gesenkt hätte, dass die Keimbildung des inneren Kerns mit geophysikalischen Einschränkungen vereinbar gewesen wäre. Dieser Befund stellt die Rolle von Kohlenstoff in der Kernchemie neu dar, stärkt die mechanistische Verbindung zwischen Kernzusammensetzung und Entwicklung des Magnetfelds und liefert ein prüfbares Ziel für künftige Experimente und Modelle zur Planetenbildung. Indem geklärt wird, wie der feste innere Kern entstehen konnte, erweitert die Arbeit unser Verständnis des tiefen Erdinneren und der langfristigen Stabilität des Geodynamos.

Quelle: sciencedaily

Kommentar hinterlassen