6 Minuten

Schlaf, Gehirn und Abfallbeseitigung

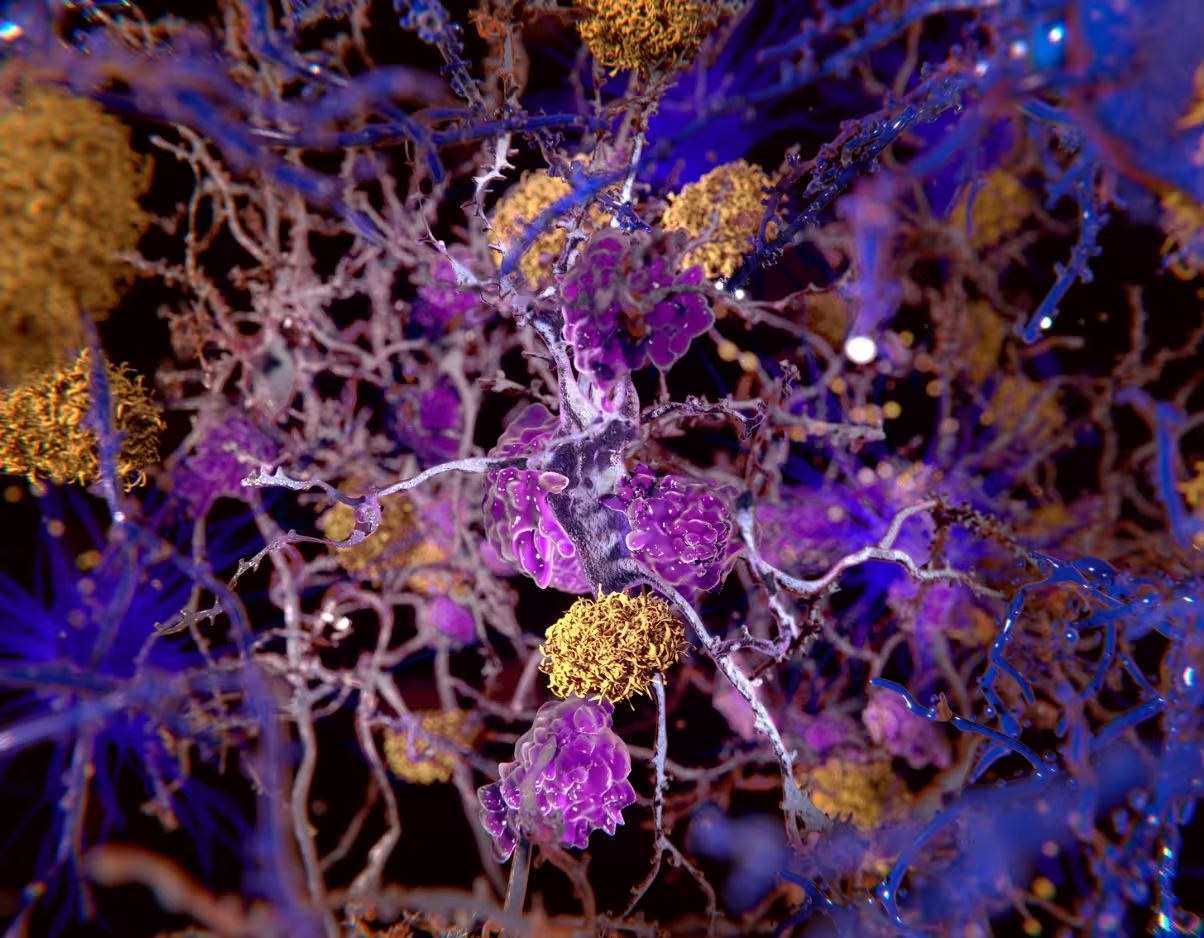

Das Gehirn verfügt offenbar über ein spezialisiertes Abfallbeseitigungssystem, das als glymphatisches System bezeichnet wird und nach Ansicht von Forschern im Schlaf aktiver ist. Dieser Mechanismus nutzt Liquor (Cerebrospinalflüssigkeit), der durch Räume um Blutgefäße und zwischen Gehirnzellen strömt, dabei Stoffwechselzwischenprodukte aufnimmt und sie über ableitende Venen abtransportiert. (koto_feja/E+/Getty Images)

Neue Hinweise deuten darauf hin, dass gestörter oder unzureichender Schlaf diesen Reinigungsprozess beeinträchtigen und die Anhäufung neurotoxischer Proteine ermöglichen kann — was das Demenzrisiko potenziell erhöht. Obwohl ein Großteil der mechanistischen Forschung an Mäusen durchgeführt wurde, legen zunehmend Daten beim Menschen nahe, dass die Schlafqualität die Konzentration von Proteinen beeinflusst, die mit Alzheimer und anderen Demenzen in Verbindung stehen.

Wissenschaftlicher Hintergrund: Wie das glymphatische System funktioniert und warum Abfallstoffe wichtig sind

Das lymphatische System außerhalb des Gehirns entfernt zelluläre Abfälle, indem es Flüssigkeit aus dem Zwischenzellraum in den Blutkreislauf transportiert. Das Gehirn hingegen besitzt keine klassischen Lymphgefäße. Vor etwa einem Jahrzehnt beschrieben Wissenschaftler das glymphatische System als eine gehirnspezifische Reinigungsroute, die durch den Fluss der Liquorflüssigkeit (CSF) angetrieben wird.

Der Liquor umspült Gehirn und Rückenmark, strömt in perivaskuläre Räume um Arterien, gelangt in interstitielle Räume zwischen Neuronen und Gliazellen, nimmt dabei Metabolite und Proteine auf und verlässt dann das Gehirn entlang perivenöser Bahnen und meningealer Lymphkanäle. Wichtige Abfallprodukte für Demenzforscher sind Amyloid‑beta (Aβ) und Tau‑Proteine. Wenn sich Aβ zu Plaques aggregiert und Tau innerhalb von Neuronen Verwicklungen bildet, zählen diese zu den zentralen pathologischen Kennzeichen der Alzheimer‑Krankheit.

Studien an Nagetieren berichteten über eine erhöhte glymphatische Aktivität im Schlaf, mit einer intensiveren Liquorzirkulation und schnellerem Abtransport von Aβ. Mehrere Studien am Menschen fanden, dass die Aβ‑Konzentrationen im Liquor und in bestimmten Hirnregionen während der Wachheit ansteigen und im Schlaf abnehmen, was ein schlafabhängiges Reinigungsmodell stützt — obwohl einige aktuelle Tierarbeiten widersprüchliche Ergebnisse zur zeitlichen Abfolge gezeigt haben, was die laufende Debatte über tageszeitliche Rhythmen des glymphatischen Flusses unterstreicht.

Belege beim Menschen: Schlafentzug und Proteinbeseitigung

Humanexperimentelle Studien zeigen, dass kurzfristiger Schlafentzug Biomarker beeinflussen kann, die mit Demenz in Verbindung stehen. Zum Beispiel erhöhte eine einzige Nacht kompletter Schlafentzug bei gesunden Erwachsenen die Aβ‑Spiegel im Hippocampus, einer für das Gedächtnis wichtigen Struktur, die in frühen Stadien der Alzheimer‑Krankheit besonders anfällig ist. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass Schlaf beeinflusst, wie Aβ aus dem menschlichen Gehirn entfernt wird, was mit den aus Tiermodellen abgeleiteten glymphatischen Hypothesen übereinstimmt.

Die Übertragung tierexperimenteller Befunde in klinische Empfehlungen für Menschen bleibt jedoch herausfordernd. Unterschiede in Hirngröße, Körperhaltung, vaskulärer Dynamik und Schlafarchitektur bedeuten, dass an Mäusen beobachtete Mechanismen nicht unbedingt direkt auf den Menschen übertragbar sind. Dennoch verbinden epidemiologische Studien chronisch schlechten Schlaf konsequent mit schlechteren kognitiven Ergebnissen über die Lebensspanne.

Schlafstörungen: Schlafapnoe, Insomnie und Demenzrisiko

Zwei häufige Schlafstörungen sind Schlafapnoe und chronische Insomnie. Obstruktive Schlafapnoe führt zu wiederholten Atemaussetzern während des Schlafs, zersplittert den Schlaf und senkt den Blutsauerstoffgehalt. Diese Effekte können chronischen Schlafmangel und vaskulären Stress verursachen, die beide potenziell zur Proteinansammlung im Gehirn beitragen. Beobachtungsstudien berichten von einem höheren Demenzrisiko bei Menschen mit unbehandelter Schlafapnoe, und einige Untersuchungen zeigen eine verbesserte Entfernung von Aβ, nachdem Patienten effektive Therapien wie kontinuierlichen positiven Atemwegsdruck (CPAP) erhalten haben.

Insomnie — Schwierigkeiten beim Ein‑ oder Durchschlafen — ist ebenfalls mit einem erhöhten Demenzrisiko verbunden, wenn sie chronisch besteht. Allerdings sind Belege dafür, dass die Behandlung von Insomnie die Konzentration demenzassoziierter Proteine senkt, derzeit begrenzt. Klinische Studien laufen, um zu prüfen, ob gezielte Therapien, einschließlich kognitiver Verhaltenstherapie bei Insomnie und pharmakologischer Ansätze wie Orexin‑Rezeptor‑Antagonisten, Biomarker wie Aβ und Tau verändern.

Laufende Forschung, Methoden und Präventionsimplikationen

Forscher erweitern die Methoden zur nichtinvasiven Überwachung der Hirnreinigung. Studien messen Aβ und Tau im Blut und Liquor über den 24‑Stunden‑Schlaf‑Wach‑Zyklus oder vor und nach schlafstörenden Interventionen. Klinische Studien prüfen, ob die Behandlung von Schlafapnoe die Entwicklung von Biomarkern verbessert und ob schlafzentrierte Interventionen gegen kognitiven Abbau schützen können.

Wenn sich diese Befunde bestätigen, wäre die Verbesserung des Schlafs eine weit zugängliche Strategie zur Senkung des Demenzrisikos und würde Lebensstilmaßnahmen wie kardiovaskuläre Gesundheit, Bewegung und Ernährung ergänzen. Mögliche künftige Werkzeuge umfassen schlafgezielte Medikamente, optimierte Programme zur Schlafhygiene und Wearables, die Schlafqualität und -zeitpunkte verfolgen, um gefährdete Personen zu identifizieren.

Experteneinsicht

Dr. Elena Moreno, Schlafneurologin und Forschungskollegin, kommentiert: 'Die Zusammenführung der Schlafforschung mit der Neurodegenerationsforschung ist eines der vielversprechendsten Gebiete für zeitnahe präventive Strategien. Auch wenn die Kausalität noch nicht gesichert ist, ist die Verbesserung des Schlafs risikoreduziert und bietet zahlreiche kognitive und kardiovaskuläre Vorteile. Wir benötigen größere longitudinale Studien, um zu zeigen, ob verbesserter Schlaf tatsächlich die Proteinansammlung und das klinische Voranschreiten verlangsamt.'

Fazit

Aktuelle Daten stützen die Auffassung, dass Schlaf eine wichtige Rolle bei der Beseitigung von Abfallstoffen im Gehirn spielt, darunter Amyloid‑beta und Tau‑Proteine, die mit der Alzheimer‑Krankheit in Verbindung gebracht werden. Obwohl Tierstudien das glymphatische System stark ins Spiel bringen, klärt die Forschung am Menschen noch Zeitabläufe, Mechanismen und das therapeutische Potenzial. Die Behandlung von Schlafstörungen wie Schlafapnoe scheint der allgemeinen Hirngesundheit zugutekommen, doch sind weitere Studien nötig, um zu beweisen, dass verbesserter Schlaf die Häufigkeit von Demenz direkt senkt. Wenn Sie sich wegen Ihres Schlafs oder Ihrer kognitiven Funktionen Sorgen machen, sprechen Sie mit Ihrem Arzt über Diagnostik und evidenzbasierte Behandlungsoptionen.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen