5 Minuten

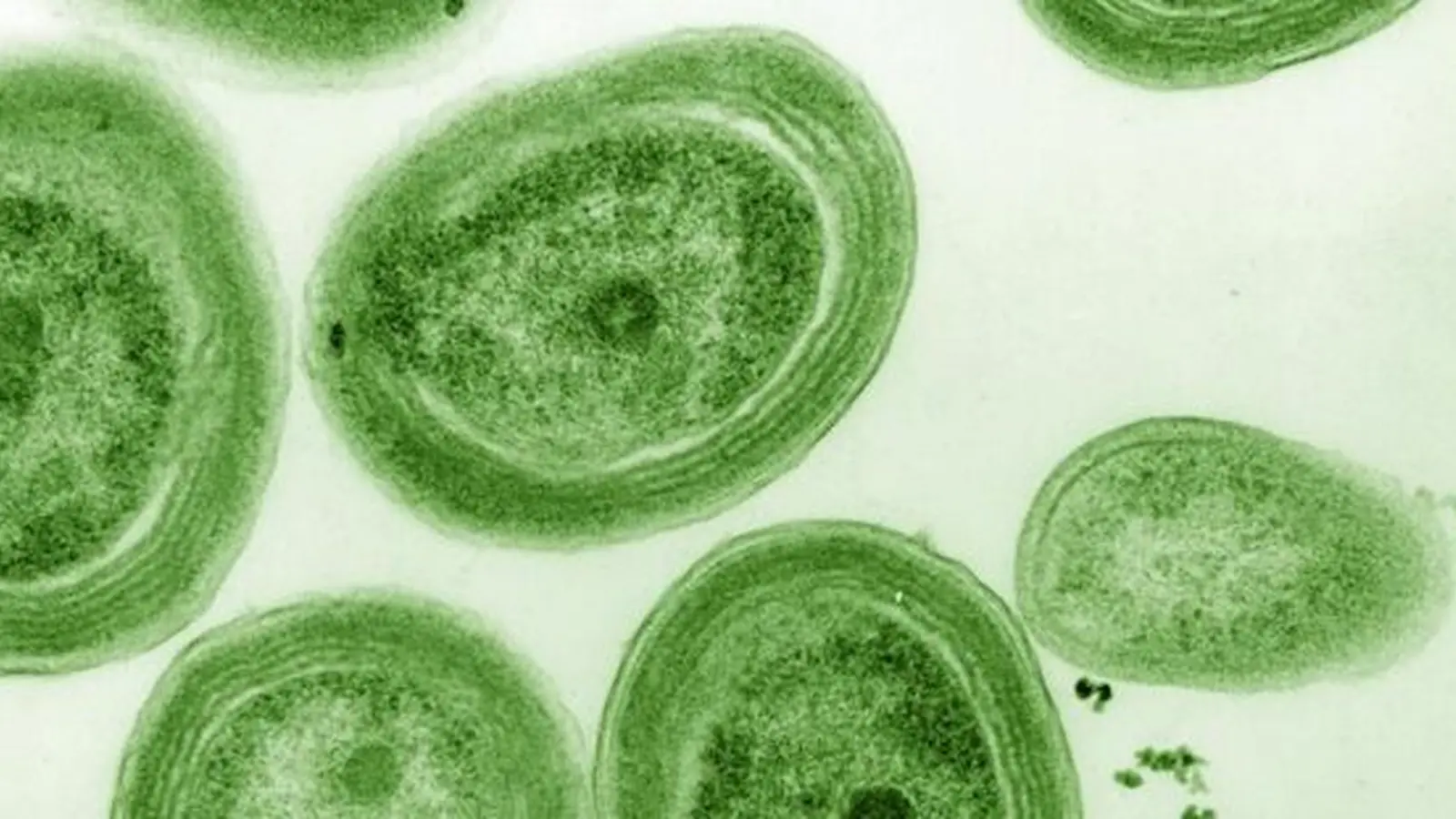

Die Sauerstoffbilanz der Erde und ein großer Teil des marinen Nahrungsnetzes hängen von mikroskopisch kleinen photosynthetischen Organismen ab. Unter ihnen ist Prochlorococcus — ein winziges marines Cyanobakterium — einer der häufigsten Photosyntheseerzeuger des Planeten. Es ist für schätzungsweise fast ein Drittel der globalen marinen Sauerstoffproduktion verantwortlich und bildet in den sonnenbeschienenen Oberflächengewässern eine grundlegende Nahrungsquelle.

Eine neue mehrjährige Ozeanstudie deutet darauf hin, dass steigende Meeresoberflächentemperaturen die Produktivität von Prochlorococcus stärker reduzieren könnten, als frühere laborbasierte Untersuchungen nahelegten, mit weitreichenden Folgen für Meeresökosysteme und globale biogeochemische Kreisläufe.

Wissenschaftlicher Hintergrund und Feldmethoden

Prochlorococcus bewohnt über 75 % der sonnenbeschienenen Ozeanoberfläche der Welt, vor allem in tropischen und subtropischen Gewässern, die an warme, nährstoffarme Bedingungen angepasst sind. In diesen Meeren begrenzen die Wärme und die damit eingeschränkte vertikale Durchmischung die Nährstoffzufuhr; Prochlorococcus hat sich durch ein stark vereinfachtes, minimalistisches Genom und sehr kleine Zellgrößen an diese Einschränkungen angepasst. Durch die Genomreduktion könnten jedoch alte Stressantwort-Gene verloren gegangen sein, was die thermische Belastbarkeit einschränken könnte.

Um wilde Populationen in situ zu bewerten, analysierten die Forschenden etwa 800 Milliarden Prochlorococcus-große Zellen, die auf 90 Forschungsfahrten über 13 Jahre gesammelt wurden. Das Team setzte einen an Bord entwickelten Durchflusszytometer ein, der für die Erkennung winziger Phytoplanktonzellen konzipiert wurde. Ein laserbasiertes Messsystem zählte und charakterisierte Zellen bei minimalen Störungen; anschließend wendeten die Forschenden statistische Wachstumsmodelle auf Basis etablierter Methoden an, um Zellteilungsraten über Breitengrade und Temperaturregime hinweg zu schätzen.

Zentrale Ergebnisse und Temperatursensitivität

Die Felddaten zeigen, dass Prochlorococcus am besten zwischen etwa 19 und 28 °C (66–82 °F) funktioniert. Entgegen der Erwartung, dass wärmeanpassungsfähige Mikroben vom Erwärmungstrend profitieren würden, fand die Studie, dass die Zellteilungsraten oberhalb dieses Bereichs deutlich abnehmen. Bei Temperaturen über ~30 °C verlangsamte sich die Teilung auf etwa ein Drittel der Raten, die nahe dem unteren Ende ihrer Toleranz beobachtet wurden. Der Erstautor François Ribalet von der University of Washington fasste dies als eine niedrigere als erwartete "Ausbrenntemperatur" für Prochlorococcus zusammen.

Da viele tropische und subtropische Oberflächengewässer unter Klimawandelszenarien innerhalb weniger Jahrzehnte die obere Optimumstemperatur überschreiten dürften, schätzen die Autorinnen und Autoren erhebliche Produktivitätsverluste: Bis zum Ende des Jahrhunderts könnte die Produktivität tropischer Prochlorococcus-Populationen unter einem moderaten Erwärmungsszenario um etwa 17 % und unter einem starken Erwärmungsszenario um etwa 51 % fallen. Global werden Rückgänge von ungefähr 10 % (moderat) bis 37 % (stark) prognostiziert.

Ökologische Folgen und Konkurrenten

Ein Rückgang der Produktivität von Prochlorococcus könnte weniger primäre Produktion und damit weniger verfügbare Kohlenstoffressourcen für höhere trophische Ebenen in tropischen Meeren bedeuten. Eine mögliche ökologische Reaktion wäre die Nischenbesetzung durch Synechococcus, eine andere Gruppe von Cyanobakterien, die höhere Temperaturen toleriert, aber mehr Nährstoffe benötigt. Wenn Synechococcus dort expandiert, wo Prochlorococcus zurückgeht, sind die funktionalen Folgen für Weidegänger, Nährstoffkreisläufe und die Struktur des Nahrungsnetzes unsicher: Über Millionen Jahre geformte Wechselwirkungen mit Prochlorococcus lassen sich nicht unbedingt 1:1 auf Synechococcus übertragen.

Die Studie prognostiziert zudem eher eine polwärts gerichtete Verschiebung des Verbreitungsgebiets von Prochlorococcus als ein komplettes Verschwinden; mit der Erwärmung tropischer Habitate werden geeignete Bedingungen voraussichtlich in höhere Breitengrade wandern.

Begrenzungen und künftige Forschung

Die Autorinnen und Autoren weisen auf methodische Grenzen hin: Probenahmen an Bord und statistische Modelle könnten seltene, hitzetolerante Stämme übersehen, und einige tropische Regionen waren unterrepräsentiert. Sollten bisher unerkannte thermotolerante Ökotypen existieren, könnten sie die prognostizierten Rückgänge abschwächen. Fortgesetzte gezielte Probenahmen, genomische Untersuchungen und langfristiges Monitoring sind notwendig, um Projektionen zu verfeinern und adaptive Reaktionen zu erkennen.

Expertinneneinschätzung

Dr. Maya Ortega, marine Mikrobiologin: 'Diese Studie hebt den Wert von Messungen in der natürlichen Umgebung hervor. Laborstämme liefern kontrollierte Einsichten, aber der Ozean verbindet physikalische, chemische und biologische Faktoren auf eine Weise, die Verwundbarkeiten offenbart, die in Kulturen nicht immer sichtbar sind. Fällt Prochlorococcus wie prognostiziert aus, werden die Effekte durch Nahrungsnetze rippen und regionale Kohlenstoffkreisläufe beeinflussen.'

Fazit

Feldbeobachtungen zeigen, dass Prochlorococcus eine engere thermische Komfortzone hat als bisher angenommen, wobei die Produktivität oberhalb von ~30 °C stark abnimmt. Die prognostizierte Erwärmung der Ozeane könnte die Produktivität von Prochlorococcus in tropischen Regionen und global bis 2100 bei hohen Emissionsszenarien erheblich reduzieren, was zu Verbreitungsverschiebungen und möglichen ökologischen Umstrukturierungen mit anderen Cyanobakterien wie Synechococcus führen kann. Zwar ist ein vollständiges Verschwinden unwahrscheinlich, doch die veränderte Häufigkeit und Verteilung dieser Mikroben wirft wichtige Fragen für Meeresökosysteme, Sauerstoffproduktion und Kohlenstoffkreislauf auf, die fortlaufende Überwachung und Forschung erfordern.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen