7 Minuten

Wie ein kosmischer „Unfall“ die verborgene Siliziumchemie enthüllte

Ein schwacher, sehr alter brauner Zwerg mit dem Spitznamen „The Accident“ lieferte die erste eindeutige Detektion von Silan (SiH4) in einer Atmosphäre außerhalb der Erde — ein von chemischen Gleichgewichtsmodellen lange vorhergesagtes siliziumhaltiges Molekül, das bei Beobachtungen von Gasriesen wie Jupiter und Saturn bislang auffällig fehlte. Diese Entdeckung basiert auf hochauflösender Infrarotspektroskopie des James Webb Space Telescope (JWST) der NASA und eröffnet neue Möglichkeiten, das Verhalten von Silizium in kühlen, wasserstoffreichen Atmosphären zu verstehen. Die Beobachtung ist nicht nur ein einmaliger Nachweis, sondern liefert auch wichtige Hinweise auf die elementaren Verhältnisse (insbesondere Sauerstoff) sowie auf Prozesse der Wolkenbildung und Kondensation in substellarer und planetarer Atmosphäre.

Dieses künstlerische Konzept zeigt einen braunen Zwerg — ein Objekt, das größer ist als ein Planet, aber nicht genügend Masse besitzt, um in seinem Kern die für Sterne typische Kernfusion zu zünden. Braune Zwerge sind bei ihrer Entstehung vergleichsweise heiß und können zunächst wie kleine Sterne oder sehr große Gasriesen leuchten. Mit der Zeit kühlen sie jedoch ab und erreichen Temperaturbereiche, die denen großer Gasplaneten wie Jupiter näherkommen. Solche Objekte bilden damit interessante Vergleichsobjekte für Atmosphärenforschung, weil sie oft atmosphärische Strukturen zeigen, die zwischen Planeten und Sternen liegen.

Entdeckung: Citizen Science, NEOWISE und Webb-Spektroskopie

„The Accident“ wurde erstmals 2020 von einer freiwilligen Teilnehmerin am Citizen‑Science‑Projekt Backyard Worlds: Planet 9 entdeckt, das auf Archivdaten der Infrarot‑Himmelsdurchmusterung NEOWISE aufbaut. Das Objekt ist ein brauner Zwerg: zu klein, um stellare Fusion dauerhaft aufrechtzuerhalten, aber groß und bei der Entstehung heiß genug, um in seiner atmosphärischen Struktur einem Gasriesen zu ähneln. Mit einer Entfernung von ungefähr 50 Lichtjahren und einem voraussichtlichen Alter von 10–12 Milliarden Jahren fiel es durch ein ungewöhnliches Spektrum auf, das Merkmale aufweist, die üblicherweise sowohl jungen als auch alten braunen Zwergen zugeordnet werden. Diese Mischung von Eigenschaften machte es zu einem besonders interessanten Ziel für Folgebeobachtungen.

Da das Objekt relativ lichtschwach und chemisch ungewöhnlich ist, war die Empfindlichkeit und spektrale Auflösung des Infrarotspektrometers an Bord von JWST erforderlich, um seine atmosphärische Zusammensetzung zu entwirren. Die Forscherinnen und Forscher berichteten über die Identifizierung von Silan in einer Arbeit, die am 4. September in Nature veröffentlicht wurde. Silan ist ein einfaches Molekül aus Silizium und Wasserstoff (SiH4) und wurde von Gleichgewichtsmodellen für kühle, wasserstoffdominierte Atmosphären vorhergesagt — doch bislang fehlten klare, direkte Nachweise. Die Kombination aus Weitfeld‑Survey, Bürgerwissenschaft und hochsensitiver Weltraumteleskop‑Spektroskopie zeigt hier exemplarisch, wie unterschiedliche Beobachtungsansätze zusammenwirken können.

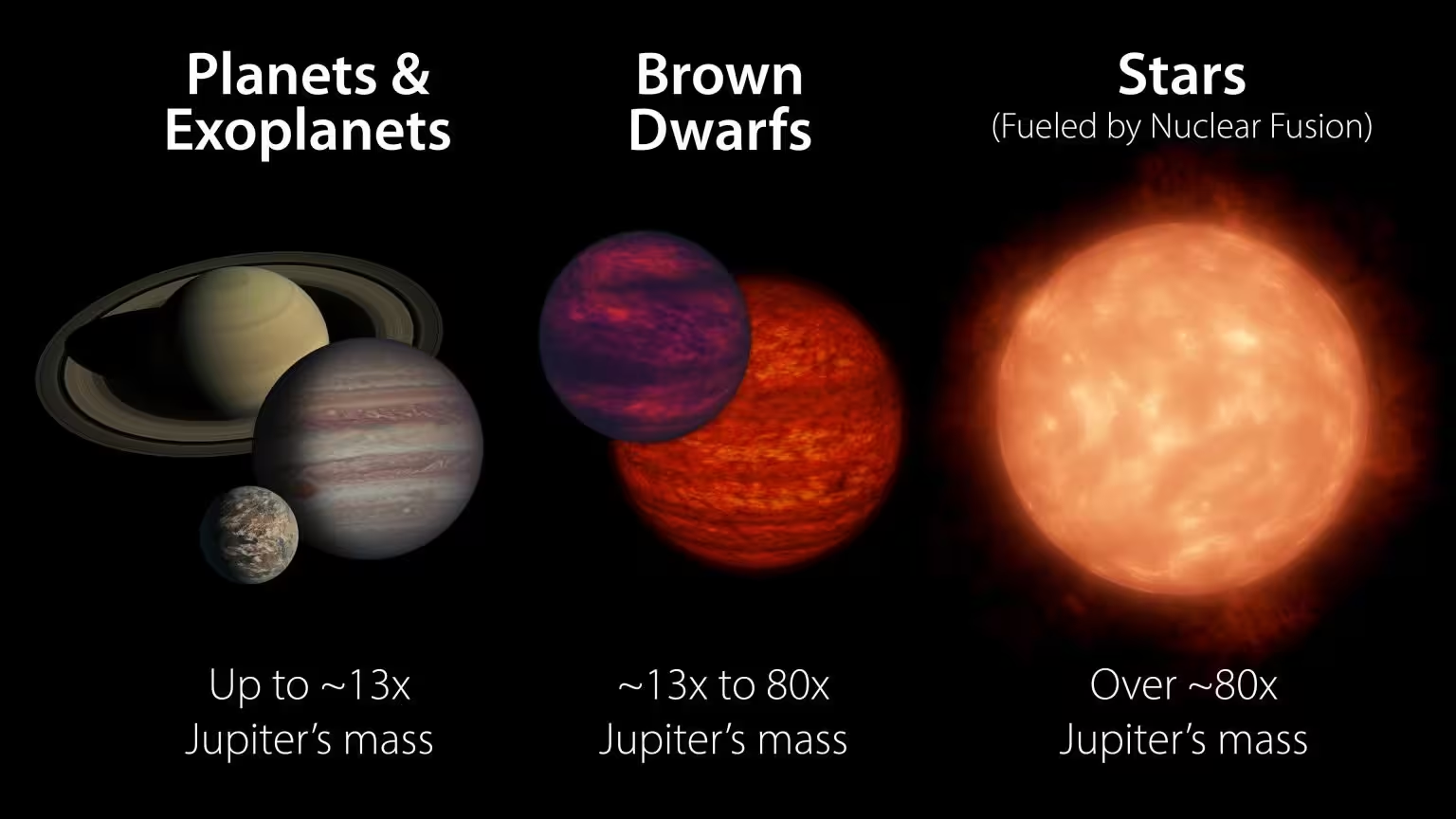

Wie in dieser Grafik angedeutet, können braune Zwerge wesentlich massereicher sein als auch große Gasplaneten wie Jupiter und Saturn. Dennoch fehlt ihnen in der Regel die kritische Masse, die nötig ist, um Kernfusion in ihren Zentren zu zünden, wie sie Sterne antreibt. Dadurch bleibt ihre Leuchtkraft begrenzt und verlagert sich mit der Zeit in kühlere Wellenlängenbereiche. Für Atmosphärenforscher sind braune Zwerge bedeutsam, weil sie häufig als relativ isolierte Laboratorien fungieren: ohne die blendende Strahlung eines nahen Sterns lassen sich molekulare Signale in ihren Atmosphären oft klarer messen.

Warum Silan bei beobachteten Gasplaneten selten ist

Silizium ist im Universum eines der häufigeren Elemente, doch in planetaren Atmosphären neigt es dazu, sich mit Sauerstoff zu verbinden und Silikate sowie Oxide zu bilden — zum Beispiel Quarz‑ähnliche Kondensate —, die als Kerne für Wolken und andere Feststoffe dienen. In heißeren Gasriesen bilden sich diese silikatischen Wolken hoch in der Atmosphäre; auf kühleren Welten wie Jupiter und Saturn hingegen werden diese Kondensate in tiefere Schichten hinein erwartet, unterhalb der Schichten von Wasserdampf‑ und Ammoniakwolken. Dort sind sie für ferngesteuerte Beobachtungen verborgen, weshalb klassische Spektren dieser Planeten oft kaum Hinweise auf gasförmige Siliziumverbindungen liefern.

Gleichgewichtschemie‑Modelle prognostizieren außerdem, dass bei geringerer Sauerstoffverfügbarkeit mehr Silizium in leichteren, hydrierten Spezies wie Silan verbleiben kann. Die Autorinnen und Autoren des Papers schlagen vor, dass „The Accident“ in einer frühen Phase der kosmischen Geschichte entstanden sein könnte, als das interstellare Medium noch relativ sauerstoffarm war im Vergleich zu später gebildeten Objekten. Mit weniger verfügbarem Sauerstoff blieb mehr Silizium für die Bildung von SiH4 übrig. Dies ist ein wichtiges Beispiel dafür, wie die chemische Vorgeschichte eines Objekts — seine sogenannte Metallizität und Elementhäufigkeit — direkte Folgen für seine beobachtbare Molekularzusammensetzung hat.

Auswirkungen auf die Chemie von Planeten und Exoplaneten

Der Nachweis von Silan in diesem alten braunen Zwerg bestätigt, dass Silizium unter geeigneten Elementverhältnissen und Temperaturbedingungen als hydrogeniertes Gasphasenmolekül auftreten kann. Dieses Ergebnis trägt dazu bei, zu erklären, weshalb Silan in den Spektren von Jupiter, Saturn, vielen anderen braunen Zwergen und zahlreichen Exoplaneten bislang nicht gefunden wurde: In sauerstoffreicheren Umgebungen dominiert die Sauerstoffchemie, die Silizium in kondensierte Silikate bindet und damit aus der Gasphase entfernt.

„Manchmal sind es gerade die extremen Objekte, die uns helfen, das Verhalten der durchschnittlichen zu verstehen“, sagte die Studienleiterin Faherty vom American Museum of Natural History. Peter Eisenhardt vom JPL, WISE‑Projektwissenschaftler, fügte hinzu: „Wir hatten nicht vor, mit diesen Beobachtungen ein Rätsel über Jupiter und Saturn zu lösen... Wir wollten verstehen, warum dieser braune Zwerg so ungewöhnlich ist, aber mit Silan hatten wir nicht gerechnet. Das Universum überrascht uns immer wieder.“ Solche Zitate machen deutlich, wie unerwartete Befunde oft bestehende Modelle herausfordern und so zu einer Verfeinerung unseres Verständnisses führen.

Die Entdeckung unterstreicht den Wert der Kombination aus großflächigen Infrarot‑Surveys, Bürgerwissenschaftsprojekten und gezielter JWST‑Spektroskopie. Braune Zwerge sind besonders nützliche Studienobjekte, weil sie oft keinen hellen stellaren Begleiter haben und deshalb sauberere, weniger überlagerte atmosphärische Signale liefern. Die so gewonnenen Erkenntnisse helfen, Atmosphärenmodelle zu kalibrieren, die dann auch auf Exoplaneten angewendet werden können — inklusive der Interpretation von Spektren potenziell habitabler terrestrischer Welten.

Fazit

Die Silan‑Detektion in „The Accident“ ist eine gezielte Bestätigung der Vorhersage, dass elementare Verhältnisse — vor allem der relative Anteil an Sauerstoff — sowie die Temperaturstruktur die Siliziumchemie in Atmosphären von Riesenplaneten steuern. Mit zunehmender Zahl von durch JWST und kommende Missionen charakterisierten Atmosphären wird das beobachtbare Bild von Silizium, Silikaten und flüchtiger Chemie schrittweise vollständiger. Das verbessert unser Verständnis sowohl der Planeten in unserem eigenen Sonnensystem als auch der stetig wachsenden Population entdeckter Exoplaneten. Zusätzlich bietet der Fall praktischen Anschauungsunterricht, wie unterschiedliche Bildungsbedingungen und kosmische Zeitpunkte die chemische Inventur eines Objekts prägen — ein Aspekt, der für Modellfolgerungen zur Entstehung und Entwicklung von Atmosphären immer wichtiger wird.

Langfristig werden vergleichende Studien über viele braune Zwerge und Exoplaneten hinweg helfen, systematische Trends herauszuarbeiten: Wie ändern sich Silizium‑Verbindungen mit Metallizität, Temperatur und atmosphärischer Durchmischung? Welche Rolle spielen vertikale Transportprozesse und nicht‑gleichgewichtschemische Reaktionen? Die aktuelle Entdeckung ist ein erster, aber wesentlicher Schritt in diese Richtung.

Für Beobachter und Modellierer bedeutet dies konkret: Beim Interpretieren von Spektren sollte die Möglichkeit einer erhöhten Präsenz gasförmiger, hydrogenierter Siliziumverbindungen in Betracht gezogen werden — insbesondere bei Objekten mit niedriger Sauerstoffhäufigkeit oder solchen, die sehr früh im kosmischen Zeitrahmen entstanden sind. Solche Feinheiten können wichtig sein, wenn man atmosphärische Rückschlüsse auf Entstehungsbedingungen, Akkretionsgeschichte oder sogar mögliche Mineralogie und Wolkenzusammensetzung ziehen möchte.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen