9 Minuten

Ancient geodynamo: the problem and the new solution

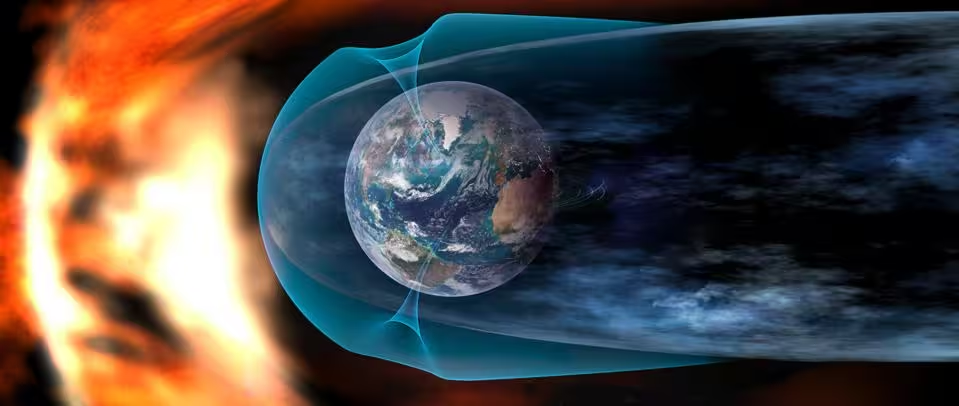

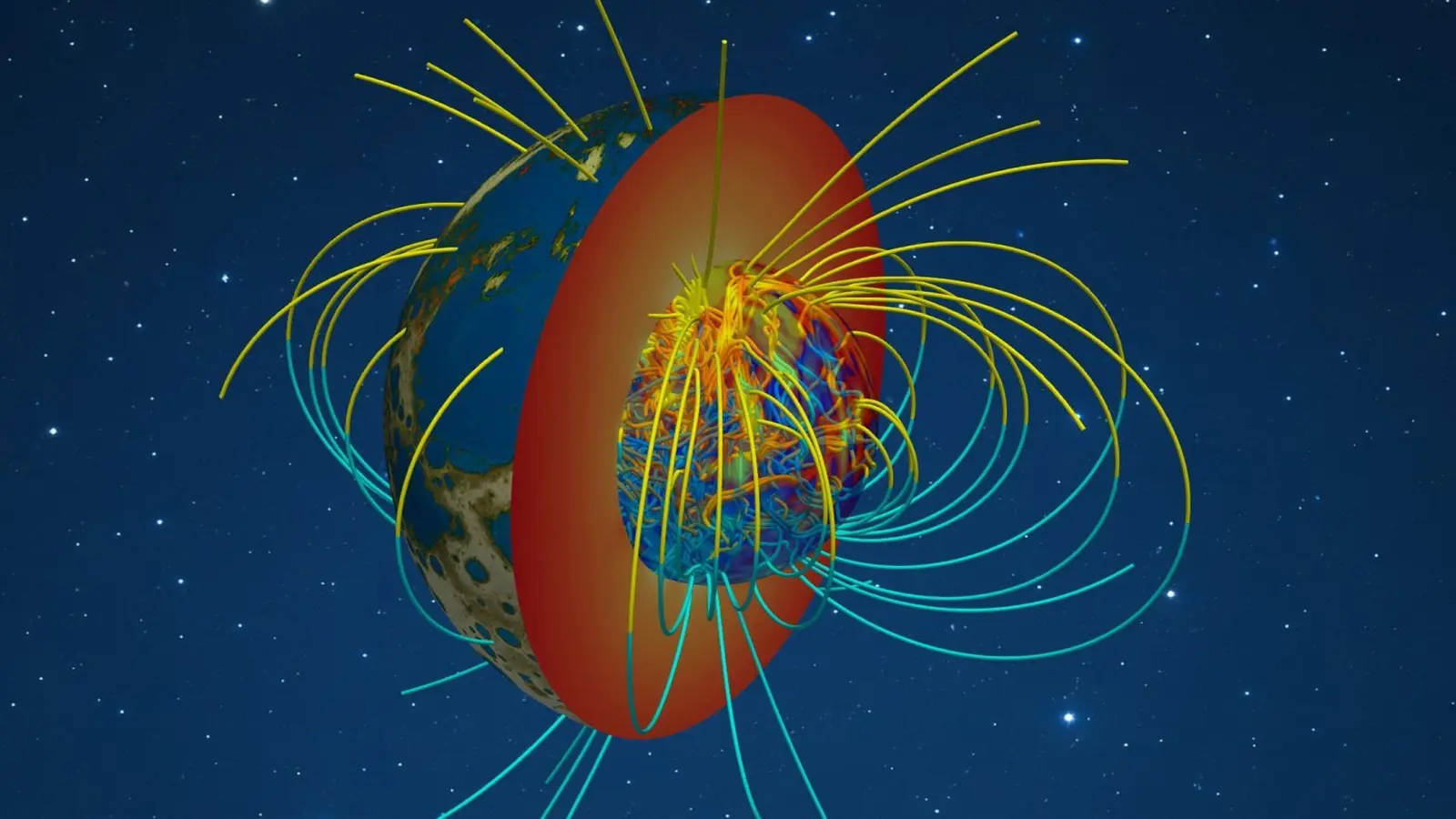

Das Magnetfeld der Erde ist ein entscheidender Schutzschild, der Atmosphäre und Leben an der Oberfläche vor hochenergetischen geladenen Teilchen und kosmischer Strahlung bewahrt. Die heutige Erklärung für dieses Schutzfeld beruht auf einem Geodynamo, der im flüssigen äußeren Kern des Planeten arbeitet: Konvektive Strömungen eines elektrisch leitfähigen Eisen-Nickel-Gemisches erzeugen elektrische Ströme, die in Verbindung mit der Rotation des Planeten das Magnetfeld aufrechterhalten. Allerdings bestand lange Zeit ein Paradoxon. Das Geodynamo-Modell, das das gegenwärtige Feld erklärt, stützt sich teilweise auf die freie Energie, die durch die Kristallisation eines festen inneren Kerns freigesetzt wird — ein Ereignis, von dem angenommen wird, dass es vor etwa einer Milliarde Jahren begann. Vor dieser Zeit war der Kern vollständig flüssig, was die Frage aufwarf: Konnte ein rein flüssiger Kern über geologische Zeiten hinweg ein stabiles und langlebiges Magnetfeld aufrechterhalten?

Eine aktuelle, peer‑reviewte Studie von Forschern der ETH Zürich und der Southern University of Science and Technology (SUSTech) liefert eine überzeugende Antwort. Mit Hilfe groß angelegter numerischer Simulationen zeigt das Team, dass die frühe Erde tatsächlich einen starken Geodynamo ohne festen inneren Kern hätte besitzen können. Die Ergebnisse überbrücken die Lücke zwischen paläomagnetischen Nachweisen eines frühen Magnetfelds und der Dynamo-Theorie und liefern neue Einschränkungen für die thermische und chemische Entwicklung des Erdinneren. Zudem verbessern sie unsere Fähigkeit, aus Gesteinsaufzeichnungen auf frühere magnetische Zustände und damit auf die thermische Evolution zu schließen.

Modeling the liquid core: methodology and technical advances

Direkte Beobachtungen geophysikalischer Prozesse im tiefen Inneren der Erde sind technisch unmöglich, weshalb hochauflösende Computermodelle unverzichtbar sind. Das ETH–SUSTech-Team entwickelte ein numerisches Modell, das das physikalische Regime untersucht, in dem die effektive Viskosität des Kerns für die Dynamo-Wirkung vernachlässigbar wird. Viele frühere Modelle nutzten aus numerischen Gründen künstlich erhöhte Viskositäten, was die konvektiven Muster und das magnetische Verhalten verändern kann. Indem die Simulationen näher an die erdähnlichen Parameter herangeführt und die Einflüsse der Viskosität minimiert wurden, gelang es den Forschern, den Dynamo-Mechanismus in einem vollständig flüssigen Kern zu reproduzieren und so ein realistischeres physikalisches Bild zu erzeugen.

Ein bedeutender Fortschritt liegt in der numerischen Behandlung turbulent-getriebener Flüsse und magnetischer Induktion über ein großes Spektrum von Längen- und Zeitskalen. Solche Probleme verlangen feine räumliche und zeitliche Auflösung, um sowohl großskalige Kolonnenströmungen als auch kleine, turbulent wirkende Wirbel abzubilden. Teile der Simulationen wurden auf Piz Daint ausgeführt, dem Hochleistungsrechner des Schweizer Nationalen Supercomputing Centres (CSCS) in Lugano. Die Rechenaufgaben umfassten die Lösung gekoppelter nichtlinearer Gleichungen für Impulserhaltung, Wärme- und Massentransport sowie Maxwell-Gleichungen für die magnetische Feldentwicklung, wobei die magnetische Reynolds-Zahl und die Rossby-Zahl in erdähnlichen Bereichen gehalten wurden. "Bislang ist es niemandem gelungen, solche Rechnungen unter diesen physikalisch korrekten Bedingungen durchzuführen", erläuterte Erstautor Yufeng Lin und hob die Bedeutung hervor, das Niedrigviskositäts-Regime im Modell zu erreichen. Co-Autor Andy Jackson von der ETH Zürich ergänzt, dass die Ergebnisse robustere Interpretationen geologischer magnetischer Aufzeichnungen ermöglichen und die Zuverlässigkeit von Rückschlüssen auf die frühere thermische Geschichte verbessern.

Key findings and scientific implications

Die Simulationen zeigen, dass unter geeigneten thermischen und chemischen Auftriebsszenarien konvektive Bewegungen in einem vollständig flüssigen Kern sich selbst zu schraubenartigen, zylindrischen Säulenströmen organisieren können — Strukturen, die mit einem effizienten Dynamo in Verbindung gebracht werden. Anders ausgedrückt: Der Geodynamo benötigt nicht zwingend das Wachstum eines festen inneren Kerns, um zu funktionieren; vielmehr könnten thermische Konvektion und Kompositionsheterogenitäten allein die Magnetfeldgeneration in der frühen Erde angetrieben haben. Diese Erkenntnis löst ein wesentliches Spannungsfeld zwischen der klassischen Dynamo-Theorie und paläomagnetischen Belegen für ein altes, dauerhaftes Magnetfeld.

Die wissenschaftlichen Implikationen sind weitreichend. Ein frühes Magnetfeld hätte atmosphärische Erosion durch den Sonnenwind reduziert und die Oberfläche besser vor ionisierender Strahlung geschützt — Bedingungen, die günstig für die Entstehung und den Erhalt primitiven Lebens sind. Darüber hinaus verfeinern die Ergebnisse Modelle zu Abkühlraten und Zusammensetzung des Kerns, die ihrerseits zentrale Eingangsgrößen für breitere Modelle der planetaren Evolution darstellen. Technisch betrachtet liefert die Studie zudem Parameterbereiche für kritische Kennzahlen wie die kinetische und magnetische Reynolds-Zahl, die für die Realisierung eines selbst-erhaltenden Dynamos in einem flüssigen Medium erforderlich sind. Solche Grenzen sind nützlich, wenn man die Stabilität, Abschaltbedingungen oder Polumkehrungen des Feldes modelliert.

Ebenso wichtig ist die Erkenntnis, dass chemische Konvektion — etwa durch Variationen in der Konzentration leichter Elemente wie Schwefel, Sauerstoff oder Wasserstoff im flüssigen Kern — eine wichtige Rolle spielen kann. Solche kompositionellen Dichteunterschiede erzeugen zusätzlichen Auftrieb, der Konvektionsmuster formt und die Induktionsprozesse beeinflusst. Die Kombination aus thermischer und kompositioneller Konvektion erweitert damit das Spektrum möglicher Betriebszustände des Geodynamos und erlaubt eine bessere Einordnung paläomagnetischer Messdaten, die ansonsten schwer mit rein thermischen Modellen in Einklang zu bringen wären.

Expert Insight

Dr. Maya Rinaldi, eine Planetenphysikerin, die nicht an der Studie beteiligt war, kommentierte: "Diese Arbeit ist ein wichtiger Schritt, um numerische Geodynamik und das geologische Archiv zu verbinden. Die Demonstration eines tragfähigen Dynamos in einem vollständig flüssigen Kern verändert unsere Zeitachse für die thermische Evolution und hilft zu erklären, wie frühe Habitabilitätsbedingungen auf der Erde erhalten bleiben konnten." Ihre Bemerkung unterstreicht, wie Fortschritte in Supercomputing und Modellrealismus unsere Sicht auf die magnetische Geschichte von Planeten grundlegend verschieben. Fachleute heben hervor, dass solche Simulationen nicht nur qualitativer Natur sind, sondern quantitative Vorhersagen liefern können, die sich mit paläomagnetischen Messungen und geochemischen Indikatoren abgleichen lassen.

Darüber hinaus betont die Expertin, dass Validierungsschritte wichtig bleiben: Vergleich mit älteren paläomagnetischen Daten, Sensitivitätsanalysen gegenüber Randbedingungen (z. B. Wärmefluss an der Kern-Mantel-Grenze) und Varianten für die Zusammensetzung sind notwendig, um die Robustheit der Schlussfolgerungen weiter zu stützen. Solche zusätzlichen Untersuchungen würden auch helfen, die Eintrittszeitpunkte für wichtige Übergänge in der Erdgeschichte — etwa die Ausbildung einer stabilen, festen inneren Kernschale — genauer einzugrenzen.

Relevance for other planets and modern technology

Der methodische Ansatz und die Schlussfolgerungen der Studie reichen weit über die Erde hinaus. Das gleiche Modellierungsframework lässt sich anpassen, um Magnetfelder anderer Himmelskörper zu erforschen — von Gasriesen mit tiefen elektrisch leitenden Schichten bis hin zu terrestrischen Planeten mit unterschiedlichen thermischen und chemischen Verläufen. Beispielsweise können die Ergebnisse Hinweise darauf geben, unter welchen Bedingungen ein Exoplanet ein schützendes Magnetfeld ausbildet und damit potenziell als lebensfreundlich eingestuft werden könnte. Für die Planetenforschung liefern solche Modelle außerdem Parameterbereiche, die für die Interpretation magnetischer Messdaten von Raumsonden relevant sind.

Praktisch bedeutsam ist das Verständnis magnetischer Felder auch für moderne Technologien. Das Magnetfeld der Erde schützt nicht nur vor geladenen Partikeln, es stabilisiert auch die Umgebung, in der Satelliten, Kommunikationssysteme und Navigationsdienste operieren. Geomagnetische Stürme und Feldumkehrungen können die Strahlungsumgebung in der Nähe der Erde verändern, was Auswirkungen auf Satellitenbetrieb, Funkkommunikation und sogar elektrische Netze hat. Verbesserte Vorhersagemodelle für die Entwicklung des Feldes und mögliche Polumkehrungen hängen daher direkt von realistischen Geodynamo-Modellen ab. Die neue Studie liefert Eingangsgrößen und Szenarien, die solche Vorhersagen in Zukunft realistischer und zuverlässiger machen können.

Schließlich eröffnet die Arbeit auch interdisziplinäre Verknüpfungen: Geophysik, Planetologie, Atmosphärenforschung und Biowissenschaften profitieren gleichermaßen, wenn sich Aussagen zur früheren Magnetosphäre in Modelle zu atmosphärischem Verlust, Strahlungsdosen an der Oberfläche oder Habitabilitätsfenstern integrieren lassen. Diese integrativen Ansätze helfen, ein ganzheitliches Bild von frühen Umweltbedingungen auf der Erde und auf anderen Planeten zu zeichnen.

Conclusion

Indem sie zeigen, dass ein vollständig flüssiger Kern unter nahe‑erdähnlichen physikalischen Bedingungen einen stabilen Geodynamo erzeugen kann, haben Forscher der ETH Zürich und von SUSTech eine zentrale Lücke in unserem Verständnis der frühen Erde geschlossen. Ihre Simulationen stützen die Vorstellung, dass ein schützendes Magnetfeld lange vor der Kristallisation des inneren Kerns existierte, mit weitreichenden Folgen für frühe Habitabilität, die planetare Entwicklung und unsere Fähigkeit, magnetische Signale in Gesteinen korrekt zu interpretieren. Zukünftige Arbeiten werden diese Modelle weiter verfeinern, zusätzliche Parameterräume durchmessen und dieselbe Methodik auf andere Planeten und sogar Sterne anwenden, um die Vielfalt und Funktionsweise magnetischer Dynamos im Sonnensystem und darüber hinaus zu kartieren.

Zusammenfassend bietet die Studie nicht nur eine Lösung für ein langjähriges wissenschaftliches Problem, sondern auch einen praxistauglichen Rahmen für weiterführende Untersuchungen. Durch die Kombination von fortgeschrittener Numerik, umfassenden Rechenressourcen und physikalisch realistischen Annahmen wurde ein signifikanter Schritt unternommen, um die Dynamik des frühen Erdinneren und ihre Auswirkungen auf die Oberfläche besser zu verstehen. Die Arbeit verdeutlicht außerdem, wie essenziell interdisziplinäre Forschung — von Modellierern über Geophysiker bis hin zu Paläomagnetikern — ist, um die komplexen Wechselwirkungen zwischen inneren Prozessen und planetaren Oberflächenbedingungen vollständig aufzuklären.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen