8 Minuten

Eine neue multidisziplinäre Studie hat eine langjährige Debatte über die Silverpit-Struktur in der südlichen Nordsee entschieden: Die Struktur ist das Ergebnis eines Asteroideneinschlags im mittleren Eozän, vor etwa 50 Millionen Jahren. In rund 700 Meter Tiefe unter dem Meeresboden gelegen und etwa 130 Kilometer südöstlich des heutigen Großbritanniens, wird Silverpit nun als gut erhaltene marine Impaktstruktur erkannt, die lokal extreme Effekte hervorrief — darunter eine massive Wasser‑und‑Schutt‑Eruptionssäule sowie einen enormen Tsunami.

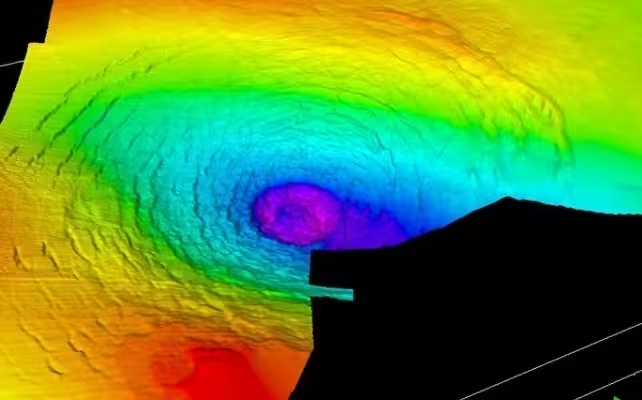

Die Forschenden schätzen, dass das einströmende Objekt einen Durchmesser von ungefähr 160 Metern hatte und in flachem Winkel aus westlicher Richtung auf den Meeresboden traf. Der Einschlag grub einen Krater von etwa 3 Kilometern Breite und bis zu 1 Kilometer Tiefe aus und schleuderte eine 1,5 Kilometer hohe Wand aus Gestein und Meerwasser in die Höhe. Dieses Material stürzte zurück und erzeugte nach den Rekonstruktionen Wellen, die lokal Höhen von deutlich über 100 Metern erreichten. Diese physikalischen Details stützen die zentrale Schlussfolgerung der Studie: Silverpit ist ein Hypergeschwindigkeitseinschlag eines extraterrestrischen Körpers und nicht das Produkt tiefen tektonischen oder salzbedingten Formulars.

Ein Falschfarbenbild des Silverpit‑Krater

Beweise und Methoden

Der Silverpit‑Standort wurde erstmals 2002 in 3D‑Seismikdaten entdeckt. Erste Interpretationen hoben die kreisförmige Morphologie, eine zentrale Hebung und einen gestörten Rand hervor — typische Merkmale, die mit Impaktstrukturen in Einklang stehen. Trotzdem dominierten in den Folgejahren alternative Hypothesen: Einige Geowissenschaftlerinnen und Geowissenschaftler führten die Struktur auf Salz‑ oder Sedimentbewegungen, den Rückzug von Fluiden oder auf vulkanische Prozesse unter dem Meeresboden zurück. Auf einer Konferenz 2009 sprach sich eine Mehrheit für diese nicht‑kosmischen Erklärungen aus, sodass die Frage offen blieb und weitere Daten erforderte.

Die neue Studie verbindet hochauflösende seismische Bildgebung mit direkter mineralogischer Evidenz aus einem Bohrloch, das ursprünglich für die Öl‑ und Gasexploration geteuft wurde. Seismische Profile mit verbesserter Auflösung zeigen eine komplexe Synthese aus Riss‑ und Verwerfungsgeometrien sowie stratigraphischen Störungen, die mit einer explosiven Ausschachtung von oben vereinbar sind. Besonders entscheidend sind Proben, die in der Tiefe entnommen wurden, welche mit dem Kraterboden korrespondieren: Dort fanden sich geschockte Quarze und Feldspäte — Minerale mit mikroskopischen Verformungsmerkmalen, die nur unter extrem hohen Druck‑ und Stoßbedingungen entstehen, wie sie bei Hypergeschwindigkeitseinschlägen auftreten.

Schockmineralien als forensisches Werkzeug

Die Existenz geschockter Minerale liefert den aussagekräftigsten Beweis. Normale tektonische Prozesse, Salzbewegungen oder langsame Fluiddrainagen erzeugen nicht die planaren Deformationsmerkmale (planar deformation features, PDF) und die hochdruckinduzierten Mikrostrukturen, die in den Silverpit‑Proben beobachtet wurden. Die Autorinnen und Autoren beschreiben diese Körner als ein seltenes "Nadel‑im‑Heuhaufen"‑Fundstück, das die Interpretation von plausibel zu überzeugend verändert: Geschockter Quarz und Feldspat gelten in der Planeten‑Geologie als etablierte Impaktdiagnostika und sind weltweit an bekannten Einschlagsstellen nachgewiesen worden.

Zur Einordnung: Die Detektion von PDFs erfolgt meist bei hoher Vergrößerung mittels Elektronenmikroskopie und erfordert präzise petrographische Analysen. Zusätzlich wurden die Minerale geochemisch und strukturell untersucht, um Thermo‑ und Druck‑Signaturen auszuschließen, die auch bei anderen extremen Vorgängen vorkommen könnten. Die Kombination aus seismischer Geometrie, stratigraphischer Korrelation und mineralogischer Forensik macht die Argumentation robust.

Wissenschaftlicher Kontext und Folgen

Weltweit sind weniger als 200 terrestrische Impaktkrater bestätigt; marine Beispiele sind noch seltener — nur rund 30 gelten als weitgehend belegt. Gut erhaltene Meeresbodenkrater bieten einzigartige Einblicke, wie Einschläge mit wasserbedeckten Zielen interagieren. Dazu zählen die Entstehung von Tsunamis, die großräumige Umverteilung von Sedimenten, hydrothermale Reaktionen sowie langfristige geologische Modifikationen der Senke. Da die aktive Oberfläche der Erde – Erosion, Sedimentation und Plattentektonik – viele Impaktspuren verwischt, macht die außergewöhnliche Erhaltung von Silverpit den Fund zu einem wertvollen Naturlabor, um diese Prozesse zu verstehen.

Die eindeutige Bestätigung von Silverpit als Asteroideneinschlag hat mehrere wissenschaftliche Implikationen: Sie verfeinert die statistische Aufzeichnung mittelkainozoischer Einschläge und liefert Daten zur Modellierung von einschlagsbedingten Tsunamis in flachen Meeren. Ferner bietet sie empirisches Material zur Validierung von Hydrocodes — numerischen Modellen, die Kraterbildung in wasserhaltigen Zielen simulieren. Hydrocodes erzeugen Vorhersagen zu Materialauswurf, Wellenbildung und Nachfolgeprozessen; robuste Feldbefunde wie bei Silverpit sind essenziell, um diese Modelle zu kalibrieren und Unsicherheiten zu reduzieren.

Darüber hinaus zeigt die Studie den Wert integrierter Untersuchungsmethoden: Seismische Bildgebung, Bohrloch‑Stratigraphie und mineralogische Forensik ergänzen sich und erlauben eine deutlich präzisere Interpretation ambivalenter geologischer Strukturen. Insbesondere in Bereichen mit intensiver hydrocarbonbezogener Exploration können ähnliche, bislang missinterpretierte Anomalien neu bewertet werden. Solche Neubewertungen können sowohl wissenschaftliche Erkenntnisse erweitern als auch praktische Auswirkungen auf die geologische Risikobewertung von Offshore‑Projekten haben.

Expertise und Einordnungen

"Die Entdeckung von schockveränderten Mineralen genau auf der Ebene des Kraterbodens ist der Schlüssel zur Lösung dieser Debatte", erklärt Uisdean Nicholson, Erstautor und Geowissenschaftler. "Seismische Bilder zeigten die Form der Struktur, aber die geschockten Körner liefern den unumkehrbaren Fingerabdruck eines hochenergetischen Einschlags." Nicholson betont, dass die Kombination von Bilddaten und Direktnachweis die Unsicherheit, die frühere Interpretationen prägte, substantiell reduziert.

Professor Gareth Collins, Koautor und Planetenwissenschaftler, ergänzt: "Dieser Fund bestätigt Hypothesen, die Silverpit als Impaktstelle betrachteten, und eröffnet neue Wege, um zu untersuchen, wie Einschläge sedimentäre Becken unter dem Meeresboden verändern. Es ist ungewöhnlich, einen so sauberen Fall in einer marinen Umgebung zu erhalten." Collins verweist auf vergleichende Studien anderer mariner Krater, die unterschiedliche Grade an Erosion und Nachfüllung zeigen, und betont, dass Silverpit aufgrund seiner Erhaltung ein besonders klares Signal liefert.

Weitere Stimmen aus dem Forschungsteam unterstreichen technische Aspekte: Die Auswurfmassenberechnungen und die Abschätzung der Energie des Einschlags deuten auf eine Hypergeschwindigkeit von mehreren Kilometern pro Sekunde hin — typisch für Asteroiden‑ und Kometen‑Einschläge. Die Analysen schließen auch mögliche sekundäre Effekte ein, wie Schockheating, hydrothermale Fluidzirkulation infolge transienter Durchlässigkeiten und langfristige Veränderungen in der Sedimentfazies der umgebenden Becken.

Zukünftige Forschung und Überwachung

Das Forschungsteam empfiehlt gezielte weitere Bohrungen zur Gewinnung kontinuierlicher Kernsequenzen, detaillierte Mikrostruktur‑Analysen der geborgenen Minerale sowie weitergehende numerische Modellrechnungen, um die Dynamik des Einschlags und die Entstehung des Tsunamis präziser zu rekonstruieren. Solche Modelle sollten Variationen in Impaktwinkel, Zielmaterial, Meerestiefe und Sedimentdicke systematisch untersuchen, um Unsicherheiten in Wellenhöhe, Auswurfverteilung und regionaler Sedimentumverteilung zu minimieren.

Breitere Konsequenzen schließen die Verbesserung globaler Gefährdungsabschätzungen für asteroidengenerierte Küstengefährdungen ein. Obwohl sehr große Tsunamis durch Impakte selten sind, zeigen Rekonstruktionen wie bei Silverpit, dass selbst mittelgroße Körper in flachen Meeren lokal verheerende Effekte auslösen können. Daraus ergeben sich Handlungsempfehlungen für Küstenregionen mit ähnlicher Geometrie und Sedimentkonfiguration.

Zusätzlich regt die Studie an, bestehende seismische Datensätze, die ursprünglich für die Hydrocarbonexploration gesammelt wurden, systematisch nach signifikanten, aber bislang falsch interpretierten Strukturen zu durchsuchen. Moderne Automatisierungs‑ und Mustererkennungsmethoden, kombiniert mit gezielter petrographischer Verifikation, könnten noch versteckte, vergrabene Impaktstrukturen ans Licht bringen und unser Verständnis der Einschlagshäufigkeit im geologischen Maßstab erweitern.

Fazit

Silverpit zählt jetzt zu den wenigen mit hoher Sicherheit identifizierten marinen Impaktkratern auf der Erde. Durch die Kombination moderner seismischer Techniken mit paläoshockender Mineralogie haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eine einflussreiche Nicht‑Impakt‑Interpretation entkräftet und die Aufzeichnung eines dramatischen Ereignisses im Eozän klarer gemacht. Die Studie klärt nicht nur ein Stück Erdgeschichte, sondern stärkt auch das methodische Instrumentarium zur Identifikation und Charakterisierung vergrabener Impaktstellen weltweit — mit relevanten Implikationen für Forschung, Risikoabschätzung und die Interpretation geophysikalischer Daten.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen