8 Minuten

Neue Belege für weitreichende prähistorische Netzwerke

Forscher, die prähistorische Felskunst in Arabien untersuchen, haben materielle Hinweise gefunden, dass die Künstler Teil eines weitgespannten, langfristigen kulturellen Netzwerks waren. Die neben den Gravuren geborgenen Objekte — Steinwerkzeuge und Schmuckstücke für den persönlichen Gebrauch — entsprechen Stilen, die man aus Gemeinschaften im Levanten kennt, etwa 400 Kilometer nördlich. Diese Übereinstimmung legt nahe, dass Menschen Technologien, Güter oder Ideen über beträchtliche Entfernungen hinweg austauschten, und zwar während des terminalen Pleistozäns.

Paläoumweltkontext und Datierung

Saisonale Seen und ein sich wandelndes Klima

Das Forschungsteam stellte fest, dass die Felsbilder bewusst in der Nähe früherer saisonaler Seen platziert wurden. Diese Paläoseen werden auf einen Zeitraum von etwa 15.000 Jahren vor heute datiert und liefern damit den ersten eindeutigen Hinweis auf das Wiederauftreten von Oberflächenwasser in Teilen Arabien nach der extremen Trockenheit des Letzten Glazialen Maximums (dem kalten, trockenen Abschnitt am Ende der letzten Eiszeit). Durch das Zurückverschieben des Zeitpunkts feuchterer Bedingungen um Jahrtausende erweitern diese Befunde die zeitliche und räumliche Möglichkeit für menschliche Gruppen, das Innere der Wüste zu besiedeln oder sich darin zu bewegen.

Für die Datierung und Umweltrekonstruktion wurden mehrere naturwissenschaftliche Methoden kombiniert. Neben traditionellen radiometrischen Verfahren wie der Radiokohlenstoffdatierung an organischen Rückständen wurden auch lumineszenzbasierte Techniken (z. B. optisch stimulierte Lumineszenz, OSL) an Sedimenten angewandt, um die Ablagerungszeiträume der Seen zu bestimmen. Sedimentanalysen lieferten Hinweise auf wiederkehrende Feuchtigkeitszyklen und auf die Zusammensetzung organischer Fragmente, die Rückschlüsse auf Vegetation und Nahrungsnetze zulassen. Solche multiproxy-Ansätze erhöhen die Zuverlässigkeit der Chronologie und verbinden kulturelle Befunde mit klimatischen Rahmenbedingungen.

Die paläogeografische Lage der Fundstellen spricht dafür, dass temporäre Wasserstellen in diesem Zeitraum wiederholt als Knotenpunkte dienten. Diese Knoten hatten mehrere Funktionen: Sie waren Ressourcen-Hotspots für Trinkwasser und Jagd, Treffpunkte für Gruppen aus verschiedenen ökologischen Nischen und mögliche Standorte für ritualisierte Handlungen, die eine soziale Kohäsion förderten. Die räumliche Nähe von Felskunst zu solchen Paläoseen verdeutlicht die starke Verbindung zwischen Umweltverfügbarkeit und menschlichem Verhalten in Grenzlandschaften. In diesem Sinne sind die Fundstellen nicht nur isolierte Kunstphänomene, sondern Bestandteil eines weiträumigen Verhaltensrepertoires, das Mobilität, Informationsaustausch und Landschaftsmarkierung integrierte.

Menschliches Verhalten und Überlebensstrategien

Vor rund 12.000 Jahren nutzten Menschen offenbar diese temporären Wasserquellen, um in ansonsten unwirtlichen Wüstenlandschaften zu überleben. Die Felskunst scheint dabei zuverlässige Wasserstellen und die zugehörigen Zugangswege zu markieren und diente damit als monumentale Wegweiser. Solche Markierungen können Reiseleitlinien gewesen sein, die durch wiedererkennbare Zeichen die Orientierung über große Distanzen erleichterten. Im übertragenen Sinn funktionierten sie als topographische Informationen, die in einem kulturellen Gedächtnis verankert waren und von Gruppen über Generationen hinweg verstanden wurden.

Die spezifischen Motivationen für das Erstellen dieser Markierungen bleiben jedoch unklar; sie könnten territoriale Ansprüche markieren, rituelle Bedeutungen tragen, als Orientierungspunkte fungieren oder rein praktische Informationsweitergabe darstellen. Häufig ist eine Mehrfachfunktion wahrscheinlich: Zeichen können gleichzeitig praktische Wegweisung, soziale Bekenntnisse und rituell aufgeladene Symbole gewesen sein. Solche Mehrdeutigkeit ist in prähistorischer Kunst weltweit belegt und macht es erforderlich, archäologische, ethnografische und ökologische Daten zusammenzuführen, um plausible Interpretationen zu entwickeln.

Die materiellen Zusammenhänge der Fundstelle — etwa spezifische Lithotypen bei Steinwerkzeugen und Stilmerkmale bei persönlichem Schmuck — erlauben Einordnungen in regionale Technologietraditionen. Lithische Analysen zeigen, dass bestimmte Herstellungsarten und Retuschtechniken Parallelen zu Levante-Gruppen aufweisen. Ebenso dokumentiert der Schmuck, etwa Perlen oder geformte Anhänger, sowohl lokale Variationen als auch Elemente, die man mit weit entfernten Gruppen teilt. Solche Muster sprechen für den Austausch von Ideen, Rohstoffen oder fertigen Objekten.

Außerdem geben Verbreitungsmuster der Fundstücke Hinweise auf soziale Netzwerke: Standardisierte Formen und dekorative Motive können als kulturelle Marker dienen, die Zugehörigkeiten signalisieren und kumulative soziale Identitäten über Distanz stabilisieren. In einem solchen Netzwerk wurden Wissen, Techniken und auch symbolische Codes weitergegeben — nicht unbedingt in Form eines zentral gesteuerten Handels, sondern durch direkte Kontakte, Tauschbeziehungen und saisonale Mobilität.

Die Verwendung temporärer Ressourcenknoten als Treffpunkte erhöht die Wahrscheinlichkeit direkter Begegnungen zwischen Gruppen, was soziale Bindungen und Informationsaustausch fördert. Solche Begegnungen können zur Verbreitung von Technologien und Stilmerkmalen führen und erklären, wie relativ einheitliche Artefaktstile über Hunderte von Kilometern auftreten können, ohne dass es zwingend einen kontinuierlichen, dichten Siedlungsstreifen gegeben haben muss.

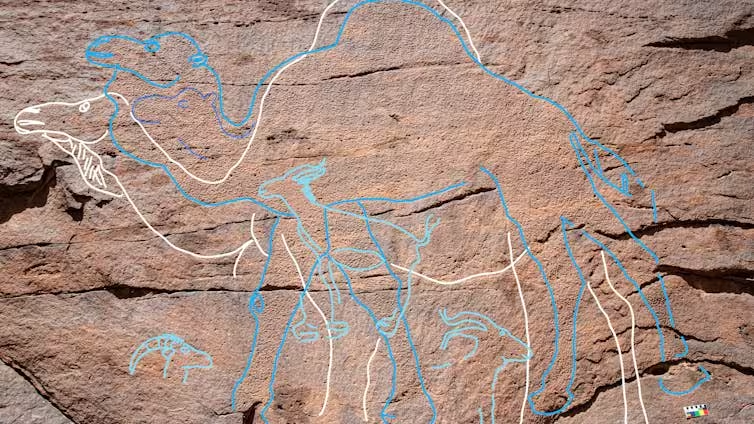

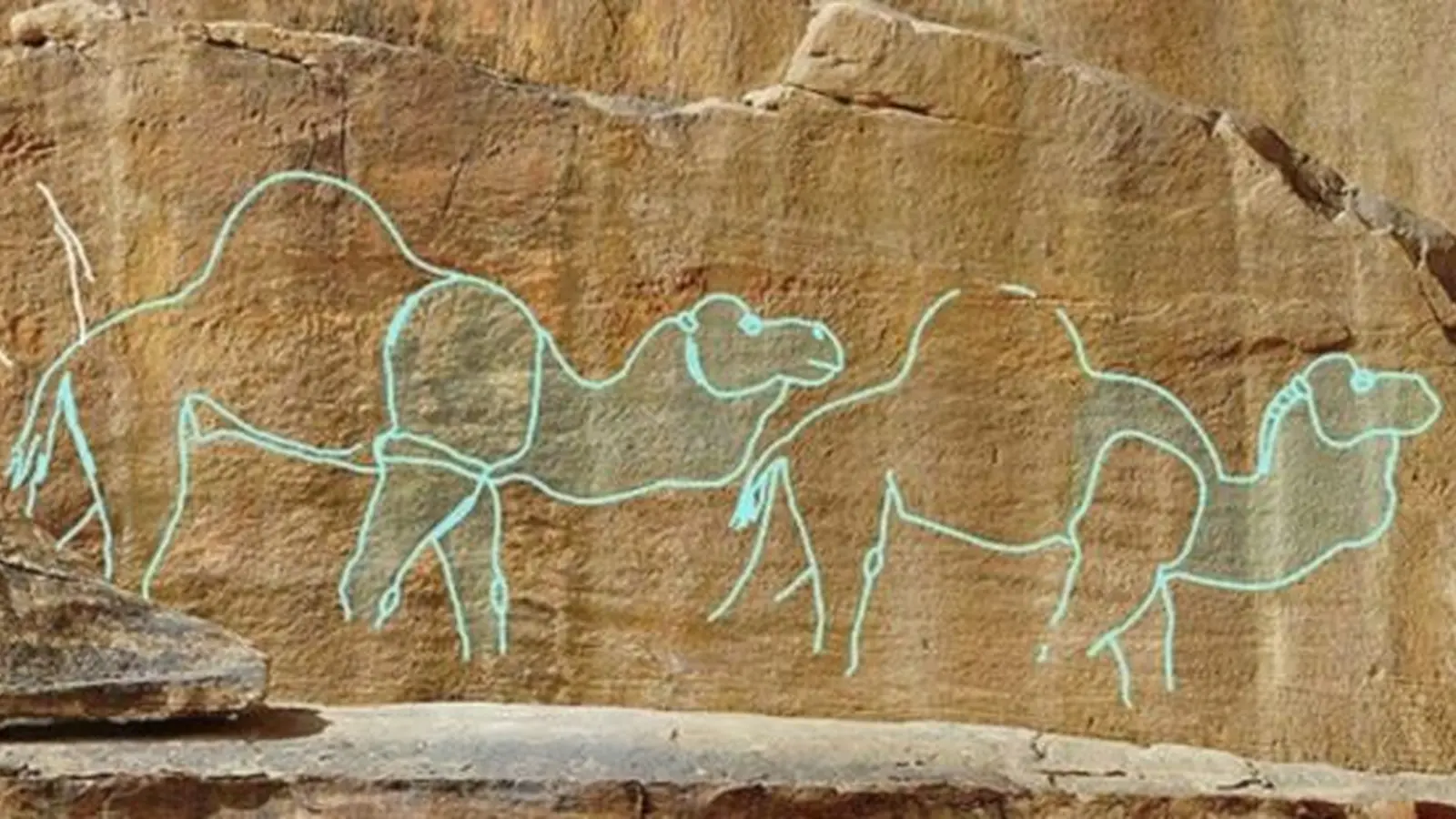

Die ikonographische Bandbreite der Felskunst dokumentiert materielle und ideelle Aspekte des Lebens in dieser Grenzlandschaft. Zu den wiederkehrenden Motiven gehört ein deutlich hervorgehobener Kameltypus — ein kraftvolles Symbol für Wüstenausdauer, das auch heutige Beobachter anspricht. Allerdings ist die genaue Bedeutung dieser Darstellungen noch zu klären: Wurden Kamele als reale Ressourcen, als mythische Ahnen, als Schutztiere oder als abstrakte Symbole dargestellt? Es ist wichtig zu betonen, dass die kulturelle Bedeutung von Tierdarstellungen in prähistorischen Kontexten vielfältig sein kann und von lokalen Traditionen, ökonomischen Bedingungen und rituellen Praktiken abhängt.

Interpretationen zur Darstellung von Kamelen sollten auch technologisch-chronologische Fragen berücksichtigen: Die Domestikation und breite Nutzung von Kamelen datiert archäologisch deutlich später, weshalb frühere Darstellungen möglicherweise andere Wüstensäugetiere oder symbolisch verdichtete Figuren zeigen könnten. Ein interdisziplinärer Abgleich von Ikonographie, Zoologie und Paläoumweltbefunden kann helfen, plausible Lesarten zu entwickeln. Unabhängig von der genauen Bestimmung des abgebildeten Tiers bleibt die symbolische Präsenz solcher Figuren ein starker Hinweis auf die kulturelle Bedeutung von Anpassungsstrategien in extremen Habitaten.

Auswirkungen für Archäologie und Klimageschichte

Diese Entdeckungen verknüpfen archäologische Befunde (Werkzeuge, Schmuck und Felskunst) mit regionalen paläoklimatischen Daten und verbessern so das Verständnis dafür, wie Umweltveränderungen prähistorische Mobilität, Siedlungsstrategien und kulturellen Austausch in Südwestasien formten. Die Kombination von Artefaktanalyse, Datierungsmethoden und Paläoumweltstudien eröffnet neue Einblicke in die Mechanismen, die Menschen dazu veranlassten, in marginalen Landschaften präsent zu bleiben oder weiträumige Kontaktlinien aufrecht zu erhalten.

Zukünftige Forschungsarbeiten, die Sedimentanalysen vertiefen, datierungsrelevante Materialien sorgfältig bestimmen und großflächige regionale Prospektionen durchführen, werden die Chronologie und die Motivationen dafür, warum Gemeinschaften in groß angelegten, landschaftsbezogenen Markierungspraktiken investierten, weiter verfeinern. Solche Arbeiten könnten beispielsweise detaillierte serienmäßige OSL-Datierungen von Sedimenten entlang von Trockentälern umfassen, stratigraphische Studien an Seesedimentkernen, sowie isotopenbasierte Analysen organischer Reststoffe, um Niederschlagsmuster und Vegetationsveränderungen zu rekonstruieren.

Methodisch eröffnen diese Fundkomplexe zudem Möglichkeiten für vernetzte Forschungsdesigns: die Kombination von GIS-basierten Sichtbarkeitsanalysen (viewshed analysis) mit ethnographisch informierten Interpretationsrahmen kann zeigen, wie sichtbar und damit funktional die Felsbilder in prähistorischen Wegenetzen gewesen sein könnten. Ebenso erlauben geochemische Fingerprinting-Verfahren an Steinrohmaterialien Rückschlüsse auf Beschaffungsgebiete und damit auf Handels- oder Tauschverbindungen. Solche datenbasierten Ansätze erhöhen die Erklärungskraft archäologischer Hypothesen und machen komplexe Interaktionen über Landschaften nachvollziehbar.

Schließlich tragen diese Befunde zur Verbesserung paläoklimatischer Modelle bei. Indem archäologische Indikatoren als unabhängige Proxy-Daten genutzt werden, lassen sich Modelle für Niederschlagsverteilung und saisonale Ressourcenverfügbarkeit in der spät-pleistozänen bis frühen postglazialen Phase kalibrieren. Das wiederum hilft nicht nur bei der Rekonstruktion vergangener Lebensbedingungen, sondern liefert auch Einsichten in langfristige menschliche Resilienz gegenüber Umweltveränderungen.

Schlussfolgerung

Die Anwesenheit von Felskunst in der Nähe datierter saisonaler Seen demonstriert, wie ein sich wandelndes Klima neue Möglichkeiten für menschliche Besiedlung und kulturellen Austausch in Arabien eröffnete. Diese Zeichen im Stein dokumentieren sowohl Überlebensstrategien als auch Langstreckenverbindungen, die prähistorischen Gemeinschaften halfen, sich in veränderlichen Umwelten zu orientieren, Kontakte zu knüpfen und kulturelle Inhalte über weite Distanzen hinweg zu teilen. Künftige interdisziplinäre Forschungen werden weiterhin entscheidend sein, um die genauen Mechanismen dieses Austauschs sowie die sozialen Bedeutungen der markierten Landschaften detaillierter zu verstehen.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen