8 Minuten

New Read on Old Data: Water in Venus' Clouds

Die erneute Auswertung archivierter Raumsondenmessungen mit modernen Methoden hat sich in der Planetenforschung als besonders ergiebig erwiesen. Eine aktuelle Neubewertung der Daten der Pioneer Venus Sonden aus den 1970er Jahren durch ein Forscherteam aus den USA lieferte eines der überraschendsten Ergebnisse seit Jahrzehnten: Die Aerosole in den Venus‑Wolken enthalten deutlich mehr Wasser, gebunden in hydratisierten Verbindungen, als bislang angenommen. Diese Erkenntnis ergänzt unser Bild der Wolkenschicht der Venus und hat unmittelbare Auswirkungen auf die Atmosphärenchemie sowie die laufende Debatte über mögliche Habitabilität in der gemäßigten Wolkenschicht.

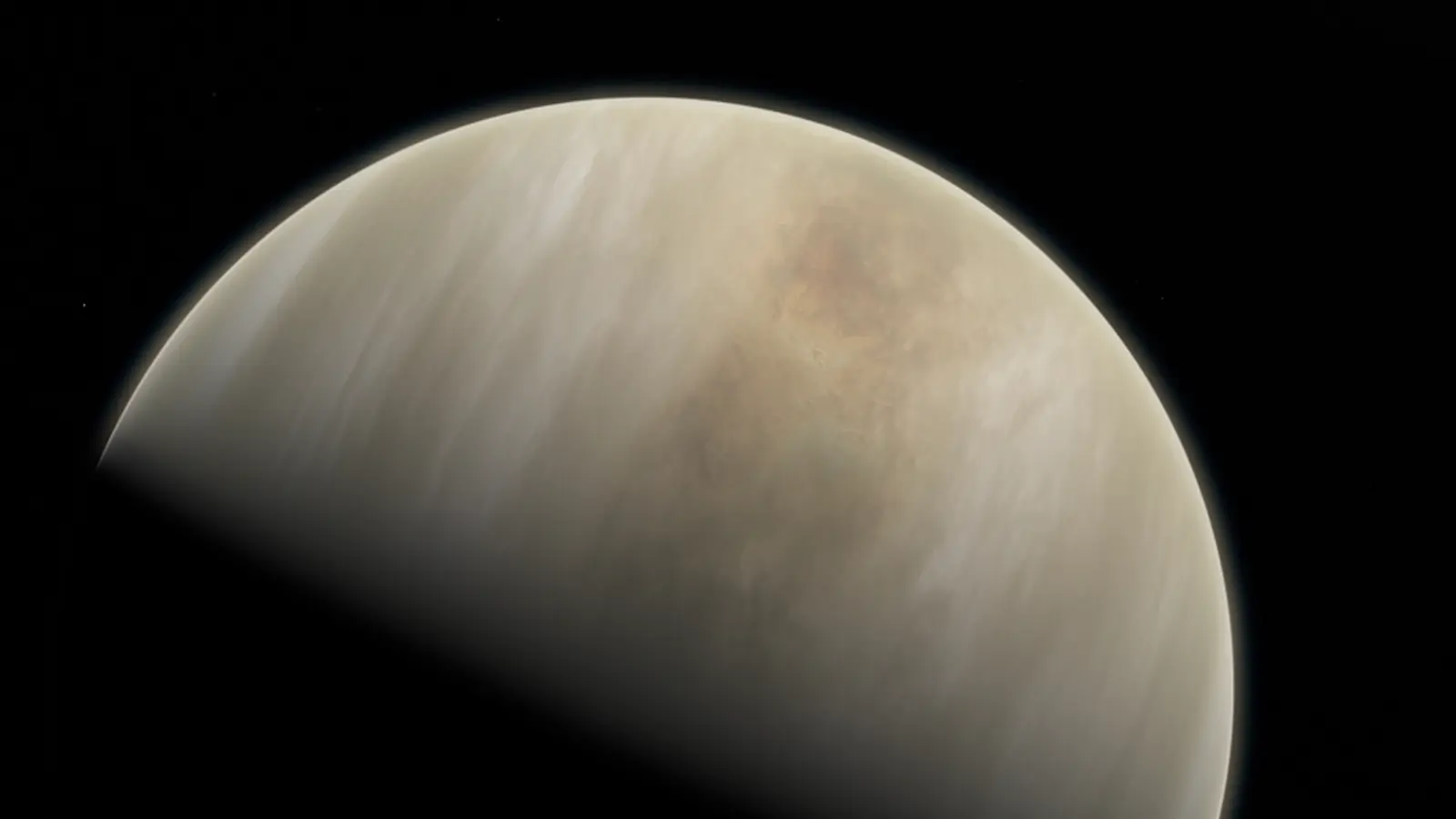

Scientific context: Why Venus' clouds matter

Die Venus wird oft als Erdsternchen beschrieben, das schiefgelaufen ist: ähnlich in Größe und Masse, aber Opfer eines runaway‑Treibhauseffekts geworden, der eine dichte CO2‑Atmosphäre erzeugt und Oberflächentemperaturen hervorruft, die Blei schmelzen könnten. Dennoch weisen bestimmte Schichten der Venusatmosphäre — in etwa 48 bis 60 Kilometern Höhe — Druck- und Temperaturbereiche auf, die sich mit denen der Erde überschneiden. Diese temperierte Zone hat Astrobiologen und Atmosphärenchemiker angezogen, weil die dortigen Wolken unter bestimmten Bedingungen chemische Nischen bieten könnten, in denen mikrobielle Prozesse denkbar wären oder zumindest komplexe chemische Reaktionspfade ablaufen.

Historisch galt das Paradigma, dass die Venus‑Wolken hauptsächlich aus konzentrierten Schwefelsäuretröpfchen bestehen. Fernerkundungsmessungen von gasförmigem Wasser und Schwefel‑Arten unterstützten die Vorstellung einer Atmosphäre mit nur sehr geringem wässrigen Anteil. Allerdings können In‑situ‑Messungen, also direkte Probenahmen durch abtauchende Sonden, gebundenes oder partikuläres Wasser aufdecken, das ferngesteuerte Spektrometer eventuell nicht erfassen. Die neue Publikation nimmt genau diese Unterscheidung in den Blick und analysiert die massenspektrometrischen und chromatographischen Datensätze der Pioneer Venus Large Probe neu.

Mission data and reanalysis methods

Der Datensatz stammt von zwei Instrumenten an der Pioneer Venus Large Probe: dem Large Probe Neutral Mass Spectrometer (LNMS) und dem Large Probe Gas Chromatograph (LGC). Beim Abstieg durch die Wolkenschichten trafen die Inlets der Instrumente auf dichte Aerosolbeladungen. Die ursprünglichen Teams in den 1970er Jahren protokollierten abrupte, temporäre Veränderungen in den gemessenen Gaskonzentrationen — besonders auffällig war ein dramatischer, vorübergehender Einbruch der CO2‑Signale auf Wolkeneintritts‑Höhen. Diese Anomalien wurden zwar dokumentiert, aber damals nicht vollständig interpretiert.

Die Forschergruppe unter Leitung von Rakesh Mogul und Sanjay Limaye verfolgte die Originaltelemetrie bis zu den Mikrofilmen im Space Science Data Coordinated Archive der NASA. Nach der Digitalisierung der Mikrofilme und einer Neuprozeßierung der Rohspektren mit modernen Kalibrierungsdaten und thermischer Zersetzungsmodellierung betrachteten sie das Verstopfen der Sondeninlets nicht länger als reinen Messfehler, sondern als Chance. Die Instrumente hatten de facto Aerosolmaterial eingefangen, das später verdampfte oder bei Erwärmung bzw. durch Reibungswärme am Einlass thermisch zersetzt wurde und dadurch charakteristische Gasfreisetzungs‑Signaturen bei bestimmten Temperaturen erzeugte. Durch Korrelation von Gasfreisetzungs‑Peaks mit bekannten Zersetzungstemperaturen konnten die Forschenden die chemische Natur der Aerosolphasen identifizieren.

Thermal release and mass-spectrometry fingerprints

Wesentliche thermische Freisetzungsmerkmale waren: erhebliche Wasserfreisetzungen bei etwa 185 °C und 414 °C; starke SO2‑Signale um 215 °C und erneut nahe 397 °C; sowie ein gleichzeitig auftretendes Eisenionensignal bei der höhertemperaturigen SO2‑Freisetzung. Die Wasserfreisetzung bei niedrigerer Temperatur deutet auf hydratisierte Salze und Minerale hin (zum Beispiel hydratisiertes Magnesiumsulfat), während die höhertemperaturigen Wassersignale zusammen mit Eisen‑ und SO2‑Spuren auf die thermische Zersetzung von Ferric‑Sulfat zu Eisenoxiden und Schwefeloxiden passen.

Mittels quantitativer Auswertung der LNMS‑ und LGC‑Signale schätzt die Neubewertung, dass rund 62 % der Aerosolmasse als in Hydraten gebundenes Wasser vorliegt, statt in freien Flüssigkeitstropfen. Schwefelsäure bleibt weiterhin vorhanden — sie macht etwa 22 % der identifizierten Aerosolmasse in der Studie aus — doch Ferric‑Sulfate und verwandte eisenhaltige Sulfate könnten ungefähr 16 % der Aerosolmasse darstellen. Diese Verhältnisse verschieben das Bild der Venus‑Wolkenchemie von einer nahezu ausschließlichen Dominanz durch Schwefelsäure hin zu einer gemischten Aerosolpopulation mit umfangreichen hydratisierten Phasen.

Key discoveries and implications

Die folgenschwerste Erkenntnis ist, dass Venus‑Wolken erhebliches Wasser enthalten, wobei ein großer Teil chemisch in hydratisierten Salzen und mineralischen Phasen gebunden ist. Dies erklärt eine langjährige Diskrepanz zwischen Fernerkundungsmessungen, die vorwiegend gasförmiges Wasser detektieren, und In‑situ‑Sondendaten, die die Masse des Aerosols selbst erfassen. Fernerkundliche Techniken unterschätzen den Gesamtwassergehalt, weil gebundenes Wasser in Hydraten nicht dieselben spektroskopischen Merkmale zeigt wie freies Wasserdampf oder flüssige Tröpfchen.

Für die Atmosphärenchemie impliziert das Vorkommen hydratisierter Sulfate und eisenhaltiger Sulfate aktive Aerosolchemie, getrieben durch Zuflüsse von kosmischem Staub, photochemische Schwefelpfade und heterogene Reaktionen in der stark sauren Wolkenumgebung. Der Nachweis von Eisen deutet darauf hin, dass Mikrometeoroidenmaterial innerhalb der Wolkenschicht verarbeitet wird und mit schwefelhaltigen Spezies reagiert, sodass Ferric‑Sulfat‑Partikel entstehen können. Solche Reaktionspfade können die Redox‑Bilanz, die Korrosionsdynamik und die Partikelbildung in der Wolkenschicht erheblich beeinflussen.

Im Hinblick auf die Astrobiologie eröffnet das überarbeitete Wasserkonto erneut Diskussionen über die potenzielle Habitabilität der mittleren Wolkenschicht. Zwar bleibt die Umgebung stark sauer und oxidierend, doch eine höhere Bestandsaufnahme an Wasser — selbst wenn es chemisch gebunden ist — verändert Abschätzungen zu kurzzeitig flüssigen Mikrohabitaten, möglichen Pufferphasen und den chemischen Energiespeichern, die hypothetischen mikrobiellen Stoffwechselwegen zur Verfügung stehen könnten. Die Autorinnen und Autoren betonen, dass die bloße Präsenz von Wasser keine Bewohnbarkeit beweist; pH‑Werte, Oxidationsmittelkonzentrationen und die Stabilität von Mikrohabitaten bleiben zentrale einschränkende Faktoren.

Expert Insight

„Recovering and reinterpreting Pioneer Venus data shows how valuable archival missions can be,“ sagte Dr. Elena Marquez, Atmosphärenchemikerin am Institute for Planetary Studies. „Der Nachweis hydratisierter Aerosole legt nahe, dass in der Wolkenschicht dynamische chemische Prozesse ablaufen, die wir bislang unterschätzt haben. Für Missionsplaner bedeutet das: künftige Sonden sollten Instrumente mitführen, die gebundenes von freiem Wasser unterscheiden können und die Aerosolmineralogie direkt erfassen.“

Der Kommentar von Dr. Marquez unterstreicht die praktische Lehre dieser Studie: gut erhaltene historische Daten, kombiniert mit gezielten Labor‑ und Modellierungsarbeiten, können Entdeckungen hervorbringen, die mit neuen Missionen vergleichbar sind. Archivdaten sind also nicht nur Anhängsel der Forschungsgeschichte, sondern wertvolle Rohreserven für heutige Fragestellungen.

Related technologies and future prospects

Diese Neubewertung stärkt das wissenschaftliche Argument für zukünftige Venus‑Missionen mit fortschrittlichen In‑situ‑Aerosolkollektoren, hochauflösenden Massenspektrometern und mikroanalytischen Labors, die in der Lage sind, hydratisierte Minerale und Spurenmetalle zu detektieren. Geplante oder vorgeschlagene Missionen wie DAVINCI+, VERITAS, Venera‑D sowie verschiedene Ballonplattformen könnten die neuen Vorhersagen direkt testen, indem sie Wolkenaerosole in unterschiedlichen Höhen und lokalen Zeiten entnehmen und analysieren.

Laborversuche, die Venus‑typische Temperatur‑ und Säurebedingungen nachbilden, sind unerlässlich, um die thermischen Freisetzungspfade zu bestätigen und die Mineralidentifikationen aus Massenspektren zu validieren. Solche Experimente helfen, Reaktionskinetiken und Stabilitätsbereiche hydratisierter Phasen unter relevanten Druck‑ und Aktivitätsbedingungen zu bestimmen. Darüber hinaus könnten Fernerkundungsprogramme in der Umlaufbahn mit aktualisierten Spektralbibliotheken, die Signaturen hydratisierter Sulfate und eisenhaltiger Phasen beinhalten, dazu beitragen, Fernerkundungs‑ und In‑situ‑Datensätze global abzugleichen und regionale oder zeitliche Variationen zu kartieren.

Technologische Fortschritte in der Partikelabbildung, der Mikro‑Raman‑Spektroskopie im kleinen Maßstab und in der Entwicklung hitzestabiler Probenahme‑Inlets würden die Zuverlässigkeit zukünftiger Messungen erhöhen. Auch adaptive Missionsdesigns, die Probenahme unter unterschiedlichen Sonneneinstrahlungsbedingungen oder nach meteoritätsbedingten Staubeinflüssen planen, könnten helfen, die Rolle externer Materialzuflüsse in der Wolkenchemie besser zu quantifizieren.

Conclusion

Die Neubewertung der Pioneer Venus Large Probe‑Daten zeigt, dass die Aerosole in den Venus‑Wolken chemisch komplexer sind als zuvor angenommen: Ein bedeutender Anteil ihrer Masse entfällt auf Wasser, das in hydratisierten Mineralen und Salzen gebunden ist. Während Schwefelsäure weiterhin eine wichtige Komponente bleibt, verändert die Entdeckung von Ferric‑Sulfaten und hydratisierten Phasen die Sicht auf die Atmosphärenchemie und beeinflusst Einschätzungen zur Habitabilität der Wolkenschichten. Die Studie macht deutlich, welchen wissenschaftlichen Wert sorgfältig archivierter Daten besitzt, und stärkt zugleich das Argument für gezielte In‑situ‑Untersuchungen bei kommenden Venus‑Missionen.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen