10 Minuten

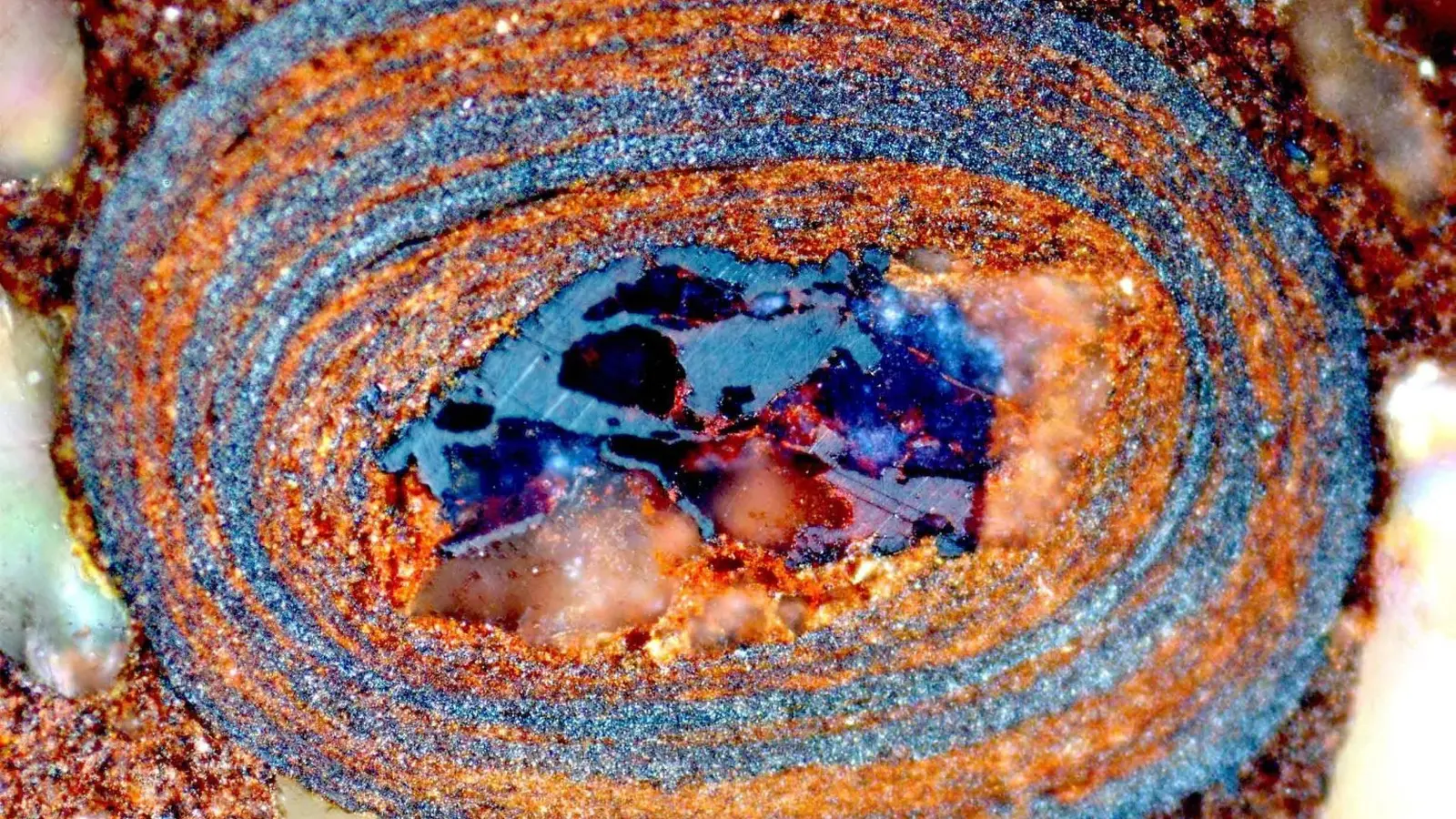

Querschnitt eines eiförmigen Eisenoxidsteins: Er enthält Informationen über die Menge an organischem Kohlenstoff im Meer vor Millionen von Jahren, ähnlich einer Zeitkapsel. Credit: Nir Galili /ETH Zurich

Winzige, sandkornartige Eisenoxidpartikel — sogenannte Ooids — schreiben unser Verständnis der Ozeanchemie während entscheidender Kapitel der frühen Lebensgeschichte um. Ein Forscherteam der ETH Zürich hat einen neuen analytischen Ansatz entwickelt, der chemisch konserviertes organisches Material liest, das in diesen Mikrograins eingeschlossen ist. Ihre Arbeit deutet darauf hin, dass der gelöste organische Kohlenstoff (DOC) in den Ozeanen zwischen etwa 1.000 und 541 Millionen Jahren deutlich niedriger war — um 90–99 % — als die heutigen Werte. Diese Erkenntnis stellt langjährige Theorien in Frage, die große organische Kohlenstoffreservoire mit globalen Vereisungen und dem Aufkommen komplexer mehrzelliger Lebensformen in Verbindung bringen. Zusätzlich liefert die Studie konkrete Messdaten, die bisherige Modellannahmen direkt prüfen und mögliche Fehlerquellen in früheren Indikatoren aufzeigen.

Wissenschaftlicher Hintergrund: Kohlenstoff im urzeitlichen Ozean

Warum gelöster organischer Kohlenstoff wichtig ist

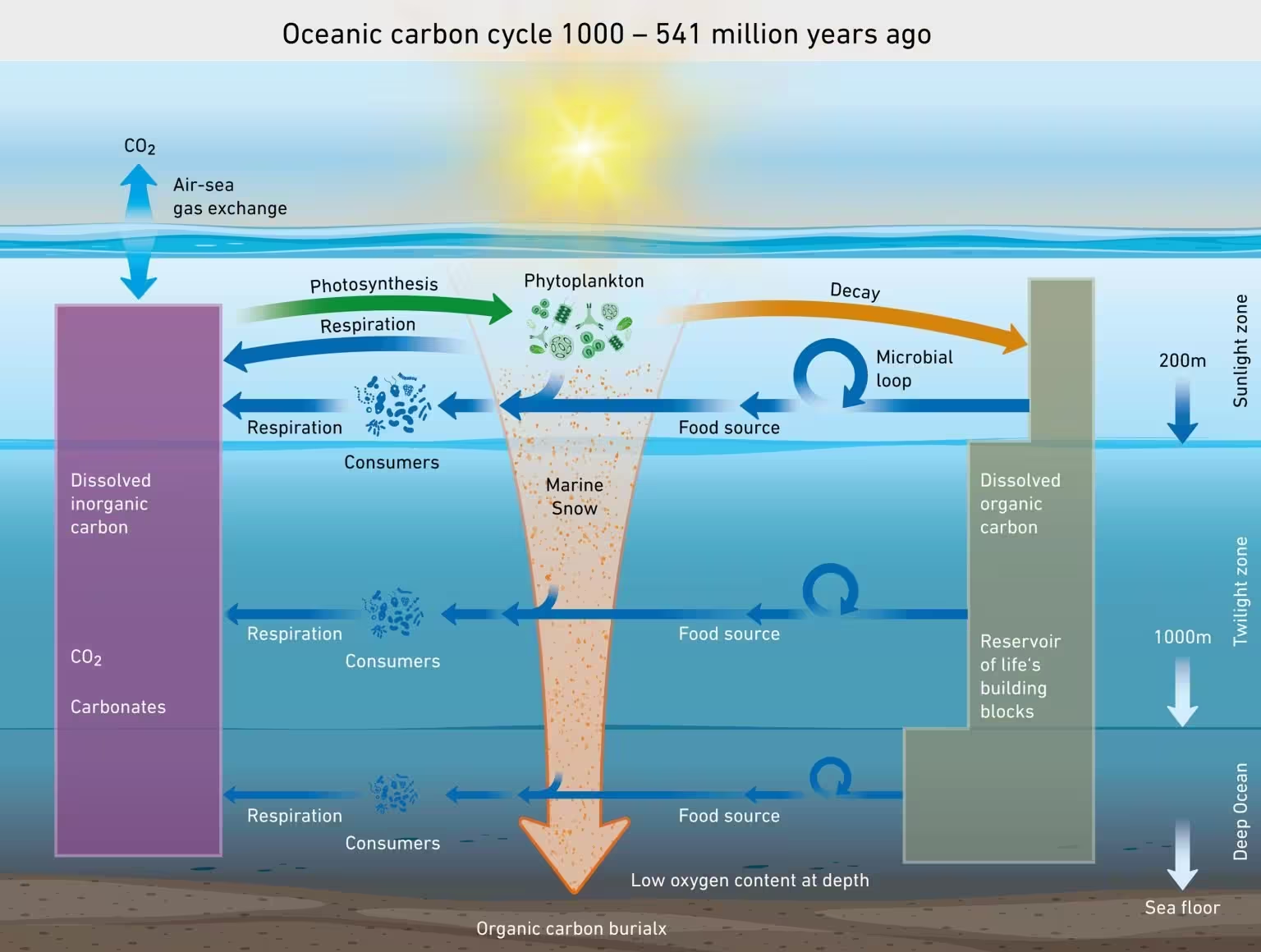

Gelöster organischer Kohlenstoff (DOC) ist ein bedeutender globaler Kohlenstoffspeicher, der aus kleinen organischen Molekülen besteht, die im Meerwasser recycelt werden. DOC entsteht, wenn Phytoplankton, Bakterien und andere marine Organismen organische Verbindungen durch Photosynthese und andere Stoffwechselprozesse produzieren, und wenn bei der Zersetzung lösliche Fragmente wieder in das Meerwasser freigesetzt werden. Heute enthält das DOC Hunderte von Milliarden Tonnen Kohlenstoff — deutlich mehr als die Kohlenstoffmenge in lebender mariner Biomasse — und spielt eine zentrale Rolle im Nährstoffkreislauf, in Sauerstoffbilanzen und in klimarelevanten Rückkopplungen. Seine chemische Zusammensetzung variiert stark: von leicht abbaubaren Molekülen bis zu refraktären Verbindungen, die über Jahrhunderte bis Jahrtausende stabil bleiben können.

Kohlenstoff gelangt aus der Atmosphäre (als gelöster CO2), von Flüssen und durch Verwitterung sowie durch interne biologische Produktion ins Meer. Ein Teil der organischen Substanz sinkt als partikuläres Material (mariner Schnee) und kann über Millionen von Jahren in Sedimenten gespeichert werden; ein anderer Teil bleibt gelöst und zirkuliert in der Wassersäule. Das Gleichgewicht zwischen diesen Pfaden beeinflusst langfristig die atmosphärischen Sauerstoffwerte und das Klima an der Erdoberfläche. Veränderungen in Produktivität, Nährstoffeintrag und Nahrungsnetzstruktur verschieben dieses Gleichgewicht und haben damit direkte, oft nichtlineare Auswirkungen auf die globale Kohlenstoffbilanz.

Kohlenstoffkreislauf im Ozean vor 1.000 bis 541 Millionen Jahren. Credit: S. Hegelbach and J. Kuster / ETH Zurich

Methoden und zentrales Ergebnis

Das Team der ETH Zürich unter der Leitung von Jordon Hemingway und Kolleginnen nutzte Ooids als direktes Archiv der antiken Meerwasserchemie. Ooids sind kleine, typischerweise eiförmige Körnchen, die durch das Wachstum dünner Mineralschichten entstehen, während sie über flache Meeresböden rollen. Während des Wachstums können organische Moleküle, die im Meerwasser vorhanden sind, an der Oberfläche von Ooids haften bleiben und innerhalb aufeinanderfolgender Schichten mineralisch eingeschlossen werden — wodurch diese Minerallagen eine chemische Momentaufnahme des umgebenden Meerwassers in einer robusten Kapsel festhalten. Die physikalische Beschaffenheit der Ooids macht sie resistent gegenüber späteren diagenetischen Veränderungen, weshalb sie als zuverlässige Archive gelten.

Durch das Extrahieren und chemische Analysieren des im Ooids eingeschlossenen organischen Kohlenstoffs aus Gesteinsformationen bis zu 1,65 Milliarden Jahren konnten die Forschenden DOC-Konzentrationen über die Zeit rekonstruieren. Die Analysen kombinierten mikroanalytische Trennverfahren, hochauflösende Massenspektrometrie und gezielte organische Geochemie, um geringe organische Kohlenstoffmengen sicher nachzuweisen. Diese Methode ermöglichte eine erstmals empirische Abschätzung des gelösten organischen Kohlenstoffs für einen Abschnitt der Erdgeschichte, der durch bedeutende Übergänge in Sauerstoffgehalt und biologischer Komplexität gekennzeichnet ist. Die Präzision der Messungen erlaubt es, subtile Veränderungen im Verhältnis von refraktären zu leicht abbaubaren DOC-Komponenten zu erkennen.

Die Ergebnisse zeigten, dass entgegen früheren Modellen und indirekten Interpretationen die DOC-Konzentrationen in dem Zeitraum von 1.000 bis 541 Millionen Jahren deutlich niedriger waren als heutige Werte — ungefähr um ein bis zwei Zehnerpotenzen. Erst nach einer späteren Sauerstoffanreicherung in der Erdgeschichte stiegen die DOC-Spiegel wieder auf nahezu moderne Größenordnungen. Diese Abweichung gegenüber älteren Modellrechnungen ist nicht nur numerisch relevant, sondern verändert auch die Interpretation von Prozessen wie organischer Substanzverlagerung, Sedimentationsdynamik und biologischen Rückkopplungen in der Meeresgeschichte.

„Wir hatten erwartet, erhöhte organische Reservoirs im späten Proterozoikum zu bestätigen“, berichtet das ETH-Team, „aber die Ooids zeichnen ein Bild eines stark reduzierten gelösten Kohlenstoffpools.“ (Diese Aussage fasst die Schlussfolgerungen und Interpretationen des Forschungsteams zusammen.) Zusätzlich betonen die Autorinnen und Autoren die Bedeutung unabhängiger Replikationen in anderen Becken, um regionale versus globale Signale voneinander abzugrenzen.

Zeitleiste interpretieren: Sauerstoff, Eiszeiten und sich entwickelndes Leben

Das Neoproterozoikum (ca. 1.000–541 Ma) steht im Zentrum von Hypothesen, die Ozeanchemie mit globalen Vergletscherungen und dem Aufstieg der Tiere verbinden. Traditionelle Erklärungen gingen davon aus, dass vergrößerte Bestände von gelöstem organischem Kohlenstoff und damit verbundene Verschiebungen in der biologischen Produktivität Schwankungen im Sauerstoffgehalt und im Klima antreiben konnten, welche wiederum evolutionäre Innovationen ermöglichten oder begrenzten. Diese Idee war attraktiv, weil sie geologische und biologische Beobachtungen miteinander verknüpfte und ein konsistentes Narrativ für große Übergänge in der Erdgeschichte zu liefern schien.

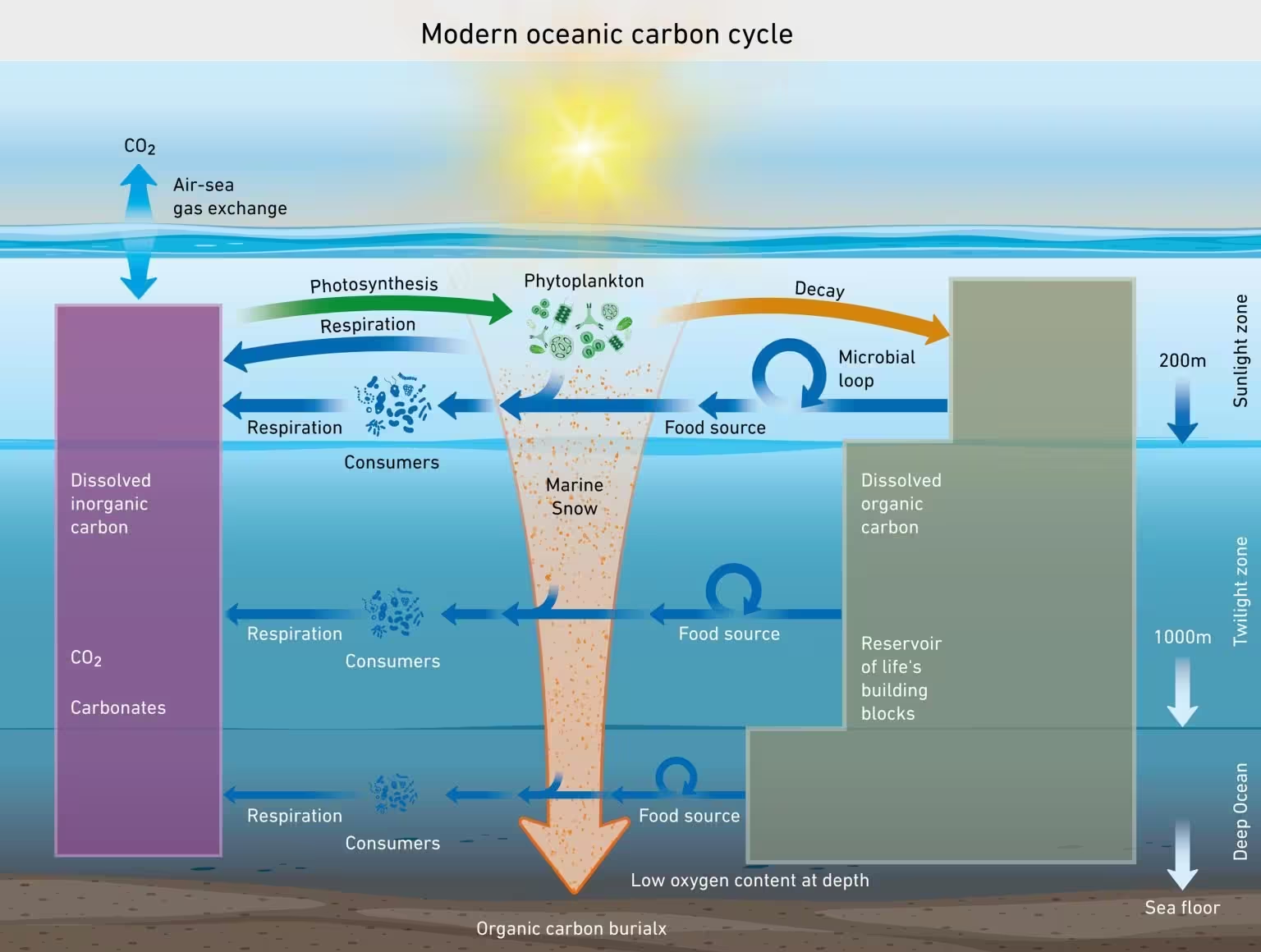

Die neuen, ooid-basierten Messungen zwingen zu einer Neubewertung dieser Verknüpfungen. Wenn das DOC in diesem Intervall tatsächlich extrem niedrig war, müssen andere Mechanismen die gleichzeitige Präsenz von Eiszeiten, steigenden Sauerstoffgehalten und der Diversifizierung komplexen Lebens erklären. Das ETH-Team schlägt eine plausible biologische Steuerung vor: Das Auftreten und die Ausbreitung größerer Organismen und früher mehrzelliger Formen könnten das Schicksal organischer Substanz verändert haben. Größere Zellen und Aggregate sinken schneller als partikuläres Material; in einem größtenteils anoxischen Tiefmeer wäre dieser partikuläre Kohlenstoff eher begraben worden, statt in DOC zurückgeführt zu werden, was den gelösten Pool verkleinert hätte. Solche Prozesse würden den Kohlenstofffluss von einer Wiederverwertung über die Nahrungsnetze hin zu einer dauerhafteren Sedimentbindung verschieben.

Kohlenstoffkreislauf im heutigen Ozean. Credit: S. Hegelbach and J. Kuster / ETH Zurich

Dieses Szenario impliziert eine Verschiebung des Gleichgewichts von Recycling — das hohe DOC speist — hin zu vermehrter Einlagerung (Burial), die Kohlenstoff aus dem aktiven Kreislauf entfernt. Erst mit einer stärkeren Durchlüftung der Tiefsee durch Sauerstoff könnte mikrobielles Recycling wieder intensiviert worden und das DOC zu modernen Reservoirgrößen anwachsen. Darüber hinaus spielen auch die Verfügbarkeit essentieller Nährstoffe wie Phosphor und Eisen eine Rolle, da sie die primäre Produktion und damit die Menge potentieller organischer Substanz beeinflussen.

Breitere Implikationen und zukünftige Risiken

Diese Erkenntnisse verändern nicht nur die Narrative über die ferne Vergangenheit der Erde, sondern verdeutlichen auch, wie Ozean-Sauerstoffzustände den internen Kreislauf organischen Kohlenstoffs steuern. Dieser Zusammenhang ist auch für gegenwärtige anthropogene Veränderungen relevant: Erwärmung, Eutrophierung und Schadstoffeinträge führen heute in vielen Meeresregionen zu abnehmendem Sauerstoffgehalt. Ausgedehnte Zonen mit niedrigem Sauerstoff (Hypoxie und Anoxie) könnten beeinflussen, ob organisches Material recycelt oder begraben wird, und somit langfristig DOC-Reservoire, Nährstoffverfügbarkeit und Sauerstoffrückkopplungen verändern. Die Entwicklung von Sauerstoffminimumzonen (OMZs) an modernen kontinentalen Schelfen demonstriert, wie empfindlich die chemische und biologische Dynamik des Ozeans auf klimatische und landnutzungsbedingte Einflüsse reagiert.

.avif)

Obwohl die geologischen Prozesse und Zeitmaßstäbe sich von modernen menschlichen Einflüssen unterscheiden, unterstreicht die Studie die Empfindlichkeit der ozeanischen Kohlenstoffspeicher gegenüber Veränderungen in der biologischen Gemeinschaftsstruktur und der Sauerstoffversorgung. Sie fordert dazu auf, direkte paläoarchive — wie Ooids — in Modelle zu integrieren, die Geochemie, Klima und Evolution verknüpfen. Solche integrierten Modelle können Entscheidungsgrundlagen liefern, um heutige Risiken wie kohlenstoffbedingte Rückkopplungen und langfristige Veränderungen in marinen Ökosystemdienstleistungen besser abzuschätzen.

Sie sehen aus wie gewöhnliche Kiesel: eiförmige Eisenoxidsteine unter dem Elektronenmikroskop. Credit: Nir Galili / ETH Zurich

Fachliche Einschätzung

„Dieser auf Ooids basierende Ansatz gibt uns einen seltenen, direkten Zugang zu einem Teil des Kohlenstoffkreislaufs der Erde, der bisher nur indirekt erschlossen war“, sagt Dr. Elena Morales, eine Meeresgeochemikerin, die nicht an der Studie beteiligt war. „Falls DOC tatsächlich über weite Teile des Neoproterozoikums unterdrückt war, zwingt uns das, die Wechselwirkungen zwischen Sauerstoffisierungsereignissen und ökologischer Innovation neu zu durchdenken. Der nächste Schritt besteht darin, diese empirischen Zwänge in globale Kohlenstoff–Sauerstoff-Modelle zu integrieren, um alternative Treiber für die in der Gesteinsfolge beobachteten Klima- und Biosphärenveränderungen zu testen.“

Die zitierte Expertin ist eine fiktive Zusammensetzung, die Kontext liefern soll und typische Perspektiven von Forschenden aus der Meeresgeochemie und Erdgeschichte repräsentiert. Solche synthetischen Einschätzungen helfen, methodische Stärken und potenzielle Unsicherheitsfaktoren hervorzuheben — beispielsweise regionale Unterschiede, diagenetische Effekte oder analytische Grenzen — und bieten zugleich einen Bezugspunkt für die wissenschaftliche Diskussion.

Technologischer Kontext und nächste Schritte

Die Studie zeigt, wie hochpräzise geochemische Techniken — in der Lage, winzige Mengen organischen Kohlenstoffs zu isolieren und mikro-schichtliche Historien in Mineralgrains aufzulösen — paläoenvironmentale Rekonstruktionen transformieren können. Methoden wie NanoSIMS, Organische-Massenspektrometrie, mikrothermische Extraktionsverfahren und Isotopenanalysen ermöglichen es, Alter, Ursprung und Umwandlungsprozesse des gebundenen Kohlenstoffs detailliert zu untersuchen. Zukünftige Arbeiten werden die Ooids-Probenahme auf weitere Becken und Zeitabschnitte ausdehnen, Ooids-basierte DOC-Schätzungen mit unabhängigen sedimentären Proxys vergleichen und Modelle zur Kohlenstoff-Einlagerung versus Recycling unter wechselnden Sauerstoffregimen verfeinern.

Darüber hinaus werden Forschende untersuchen, wie Veränderungen in der Zusammensetzung von Planktongemeinschaften, im Fraßdruck und in Sedimentationsraten zur beobachteten Verschiebung beigetragen haben. Interdisziplinäre Ansätze, die Sedimentologie, Paläobiologie und Erdsystemmodellierung kombinieren, sind entscheidend, um Ursache-Wirkungs-Beziehungen zu entwirren. Ebenso wichtig ist die Kalibrierung von Proxy-Datensätzen mit Laborexperimenten und modernen Analoga, um Transferfunktionen zwischen Messdaten und Umgebungsparametern zuverlässig herzuleiten.

Fazit

Ooids sind klein, doch ihre Botschaft ist groß: Der Pool des gelösten organischen Kohlenstoffs in den Ozeanen der Erde während eines kritischen Zeitfensters vor dem Kambrium scheint deutlich kleiner gewesen zu sein als bisher angenommen. Diese Entdeckung stellt etablierte Vorstellungen über die Treiber globaler Vergletscherungen und den Aufstieg komplexen Lebens infrage und zeigt, wie direkte mineralische Archive langjährige theoretische Modelle berichtigen oder neu kalibrieren können. Die Arbeit erinnert außerdem eindringlich daran, dass Ozean-Sauerstoffation und Ökosystemstruktur eng mit dem Kohlenstoffkreislauf verknüpft sind — eine Beziehung, die weiterhin hohe Relevanz besitzt, während menschliche Aktivitäten die modernen Meere verändern. Insgesamt eröffnet die Studie neue Forschungsfelder und betont die Notwendigkeit, empirische Datensätze systematisch in globale Modellierungen einfließen zu lassen, um die Dynamik von Klima, Ozean und Leben tiefer und fundierter zu verstehen.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen