8 Minuten

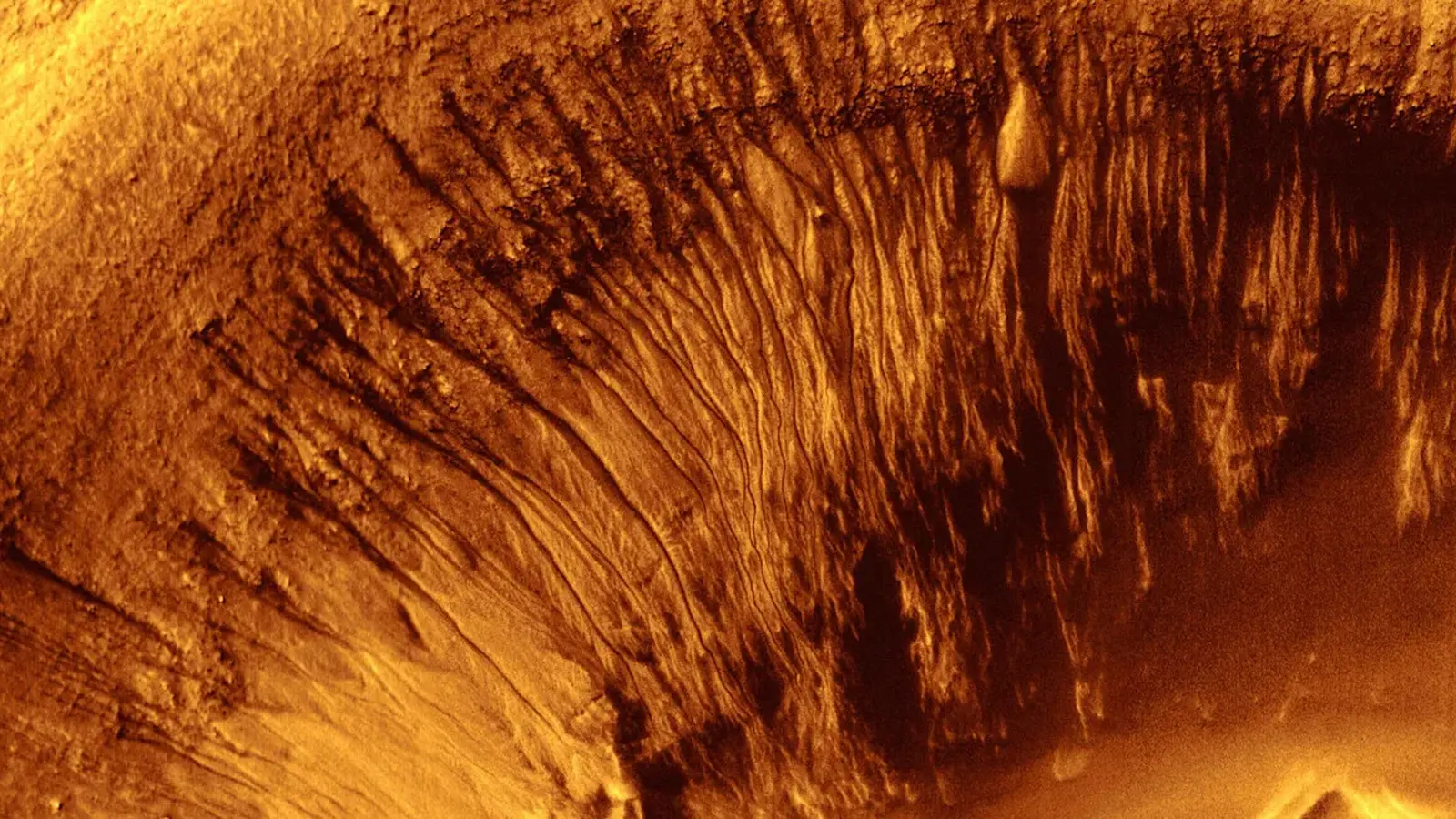

Seltsame, schlangenförmige Rinnen, die jeden Frühling auf marsianischen Dünen erscheinen, haben Planetologen lange Zeit fasziniert. Neue Laborversuche zeigen nun, dass Blöcke aus Kohlendioxid-Eis — Trockeneis — sich durch Sand arbeiten und diesen beim Sublimieren wegschleudern können, wodurch genau die geschwungenen Spuren reproduziert werden, die aus dem Orbit beobachtet wurden.

Recreation des Mars im Labor: Das Experiment, das ein Rätsel löste

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Utrecht und ihre Kooperationspartner kehrten in eine Mars-Simulationskammer zurück, um eine verblüffende Hypothese zu prüfen: Könnte saisonales CO2-Eis jene welligen Gullys erklären, ohne dass irgendwo flüssiges Wasser beteiligt ist? Frühere Arbeiten hatten gezeigt, dass CO2 auf einem dünnen Gaspolster steile Hänge hinabgleiten kann, doch diese Studien reproduzierten nicht die verschlungenen, mit Wällen versehenen Spuren auf Dünen, die von Orbiter-Aufnahmen bekannt sind. In dieser neuen Experimentalreihe variierten die Forscher systematisch Neigungswinkel, Korngröße des Sandes und Größe der Eisblöcke und filmten jeden Versuch mit Hochgeschwindigkeitskameras unter druck- und temperaturgeregelten Mars-ähnlichen Bedingungen.

Die Resultate waren eindrücklich und lieferten klare, reproduzierbare Hinweise für den physikalischen Ablauf. Bei Hängen, die steiler als etwa 25 Grad waren, glitten Trockeneisblöcke auf einer dünnen Dampf-Schicht und hinterließen diffus wirkende Schleifspuren. Auf flacheren Neigungen — unter ungefähr 22,5 Grad — jedoch begannen die Eisblöcke, in den Sand einzusinken. Sobald die Unterseite erwärmt wurde, sublimierte das CO2 (ging direkt vom festen in den gasförmigen Zustand über), was unter dem Eis Druck aufbaute und Sandkörner mit energiereichen Gasstößen aus dem Bett schleuderte. Die eingegrabenen Blöcke tunnelten praktisch den Hang hinab und hinterließen geschlungene Rinnen mit erhöhten Wällen an den Seiten sowie einer kleinen terminalen Mulde — Merkmale, die den Orbiterbildern von marsianischen Dünen-Gullys exakt entsprechen.

Warum sich CO2 wie ein grabender Motor verhält

Für das beschriebene Verhalten sind zwei physikalische Eigenschaften ausschlaggebend. Erstens ist Trockeneis zumindest teilweise transluzent für sichtbares und nahes Infrarotlicht: Sonnenstrahlung kann durch das Eis eindringen und den darunterliegenden, dunkleren Sand erwärmen. Zweitens begünstigen die dünne CO2-Atmosphäre Mars' und die isolierende Wirkung des Eisblocks die lokale Wärmespeicherung unter dem Eis, sodass die Grenzfläche schnell sublimiert. Wenn der entstehende Gasstrom keinen leichten Abflussweg nach oben findet, baut sich unter dem Eis ein hoher Druck auf, der dann explosionsartig durch den umgebenden Sand frisst. In der Folge werden Körner ballistisch ausgeworfen, was den Eisblock entweder vorantreibt oder ihn tiefer in das Substrat drückt — ein aktives Grabungsverhalten.

Skalierte Simulationen, die die geringere Schwerkraft des Mars mit einkalkulieren, deuten darauf hin, dass Eisblöcke mit einer Dicke von bis zu einem Meter Sandüberwürfe über Dutzende Meter schleudern könnten — offensichtlich genug, um die beobachteten Gullystrukturen zu erzeugen. Das Modell erklärt außerdem, weshalb die Merkmale bevorzugt auf feinkörnigen Hängen auftreten: gröbere Sedimente lassen sich durch solche Gasstöße nicht so leicht aufwirbeln und verhindern außerdem, dass Eisblöcke sich ähnlich einbetten und schnitzen. Feinkörnige, lockere Sandlagen bieten die notwendige Mobilität der Partikel und gleichzeitig geringeren Widerstand für das Einfallen und Tunnelbilden der Eisblöcke.

Kontext: Von frühen Wasserhypothesen zu einem CO2-gesteuerten Prozess

Als diese Gullystrukturen erstmals 1999 entdeckt wurden, schlugen einige Forscher vor, vorübergehende flüssige Wasserflüsse könnten die Ursache sein. Solche Erklärungen waren zunächst plausibel, weil auf der Erde ähnliche röhrenförmige Erosionsformen oft mit Wasser in Verbindung stehen. Allerdings machen die heutigen Marsoberflächenbedingungen — niedriger Atmosphärendruck, kalte Temperaturen und die geographischen Lagen der beobachteten Formationen — fließendes Wasser an diesen Orten sehr unwahrscheinlich. Das Modell der CO2-Sublimation, das erstmals etwa 2013 vorgeschlagen wurde, gewann zunehmend an Akzeptanz, als Labor- und numerische Arbeiten nach und nach frühere Lücken füllten. Die aktuellen Experimente sind die ersten, die die gesamte morphologische Signatur — Sinuosität, seitliche Wälle (Levees) und terminale Vertiefungen — unter kontrollierten, marsnahen Bedingungen reproduzieren konnten.

Diese Entwicklung zeigt, wie wichtig experimentelle Validierung ist, wenn Remote-Sensing-Daten interpretiert werden: Ohne wiederholbare Laborbelege hätte die Forschungscommunity Schwierigkeiten gehabt, eindeutige mechanistische Aussagen zu treffen. Indem die neuen Versuche reproduzierbare, skalierbare Ergebnisse liefern, wird die CO2-gesteuerte Entstehung der Gullys zu einer robusten Hypothese in der planetaren Geologie.

Implikationen für planetare Geologie und zukünftige Untersuchungen

Das Verständnis, wie saisonales CO2 Marsdünen formt, ist aus mehreren Gründen relevant. Erstens verändert es unser Bild von aktiven Oberflächenprozessen auf einem Planeten, der lange als geologisch relativ inert galt. Die Erkenntnis, dass flüchtige Stoffe wie CO2 komplexe Landformen schaffen können, erweitert das Spektrum an Prozessen, die Geologen beim Vergleich von Planetoberflächen berücksichtigen müssen. Zweitens verfeinert dieses Wissen die Interpretation von Orbiter-Bildern — etwa von der High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE) Kamera an Bord des Mars Reconnaissance Orbiter — und hilft, abiogene Prozesse von solchen abzugrenzen, die potenziell mit Wasser in Verbindung stehen könnten.

Drittens hat das Resultat praktische Bedeutung für die Auswahl und Priorisierung von Lande- und Untersuchungszielen: Wenn saisonale, CO2-getriebene Erosionsformen bestimmte Regionen prägen, sollte dies bei der Einschätzung der Habitabilitätsgeschichte und der Suche nach Wasser- oder Eisindikatoren berücksichtigt werden. Die Forschenden planen weitere Experimente mit größeren Eisblöcken, unterschiedlichen Sandmixen (unterschiedliche Korngrößen, Dichte, Kohäsion) und verfeinerten Messmethoden, um Parameterbereiche systematisch abzutasten und mathematische Modelle zu verbessern, die Labordaten auf Marsbedingungen skalieren.

Darüber hinaus hat die Studie Bedeutung über den Mars hinaus: Auf anderen Planeten und Monden mit flüchtigen Eismaterialien, beispielsweise auf Triton, Enceladus oder sogar Pluto, könnten ähnliche Mechanismen lokale Landschaftsformen erzeugen. Das Verständnis von CO2- oder anderen Volatil-gesteuerten Mechanismen trägt damit zur vergleichenden Planetenforschung und zur Erklärung ungewöhnlicher topographischer Strukturen im Sonnensystem bei.

Expert Insight

Dr. Lonneke Roelofs von der Universität Utrecht beschrieb die Bewegung der Eisblöcke als unheimlich organisch: Sie verglich die Blöcke mit grabenden Tieren und betonte, wie die Stücke Kanäle bilden, während sie einsinken und sich bewegen. Sie sagte, dass sie beobachteten, wie sich der CO2-Block in den Hang eingrub und wie ein Gräber voranschritt, um danach weiter zu sublimieren und beim Stillstand eine Höhlung auszubilden — ein Befund, der gut mit Satellitenbeobachtungen übereinstimme. Solche anschaulichen Beschreibungen helfen, das Verhalten zu konzeptualisieren, ohne die physikalischen Details zu verwischen.

Planetare Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehen in der Arbeit außerdem eine allgemeine Lehre: Prozesse, die von flüchtigen Eissubstanzen angetrieben werden, können überraschend komplexe Landformen erzeugen. Das Studium dieser Mechanismen erweitert unser Verständnis der Landschaftsentwicklung nicht nur auf dem Mars, sondern systematisch über verschiedene Himmelskörper hinweg.

Was als Nächstes folgt

Die Forschungsgruppe plant weitere Versuchsreihen, die größere Eisblöcke, variierte Korngrößen und unterschiedliche Mischungen aus mineralischem Material umfassen. Solche Experimente sollen dazu dienen, die Grenzen des Mechanismus zu ermitteln — etwa minimale und maximale Blockgrößen, kritische Neigungswinkel und Abhängigkeiten von Korngröße und Porosität. Parallel dazu werden numerische Modelle verfeinert, die das ballistische Verhalten von ausgeworfenem Material unter marsianischer Schwerkraft (etwa 3,71 m/s²) prognostizieren und die Reichweite sowie die räumliche Verteilung des Ejekta vorhersagen.

Langfristig wird die Kombination aus kontinuierlicher Beobachtung aus dem Orbit (z. B. durch MRO/HiRISE, CaSSIS am ExoMars Trace Gas Orbiter oder zukünftige Missionen) und gezielten Laboruntersuchungen helfen, abschließend zu klären, ob die CO2-getriebene Grabwirkung alle saisonalen Dünen-Gullys erklärt oder ob weitere Mechanismen (z. B. Gas-Liquid-Interaktionen an Stellen mit lokalem Frost/Wasser) ergänzend wirksam sind. Ferner sind Remotesensing-Analysen denkbar, die thermische Anomalien, Albedo-Änderungen oder zeitliche Variationen in der Korngrößenverteilung als Indikatoren für CO2-Sublimation nutzen.

Insgesamt stärken diese Ergebnisse die Hypothese, dass flüchtige Eisvorgänge auf dem Mars eine aktive Rolle in der Landschaftsformung spielen und dass Trockeneis-spezifische Prozesse in der Auslegung zukünftiger geologischer und astrobiologischer Untersuchungen berücksichtigt werden müssen.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen