8 Minuten

Der Südozean hat über ein Jahrhundert hinweg still und stetig Wärme und Kohlenstoff aus menschlichen Aktivitäten aufgenommen. Neue Klimasimulationen deuten darauf hin, dass dieses Reservoir versteckter Wärme in einigen Jahrhunderten abrupt freigesetzt werden könnte — und zwar als weltweiter Temperaturimpuls, selbst nachdem die Menschheit Netto-Negativ-Emissionen erreicht hat.

Wie ein kalter Ozean ein heißes Problem aufbaut

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Deutschland nutzten ein integriertes Klimamodell, das Atmosphärenenergie- und Feuchtigkeitsbilanzen, ozeanische Zirkulation und Meereisphysik, Dynamiken der Landbiosphäre sowie ozeanische Biogeochemie kombiniert, um ein idealisiertes Zukunftsszenario zu berechnen. In diesem Szenario steigen die Treibhausgasemissionen über Jahrzehnte an, der atmosphärische CO2-Gehalt verdoppelt sich annähernd und wird dann rasch reduziert, sodass für mehrere Jahrhunderte Netto-Negativ-Emissionen erreicht werden.

Unter Erwärmung verhält sich der Ozean wie ein langsamer Kolben: Die Oberflächenschichten nehmen überschüssige Wärme auf, und ein Teil dieser Energie wird infolge veränderter Zirkulationsmuster nach unten transportiert. Gleichzeitig führt der Verlust reflektierenden Meereises zu einer stärkeren Absorption kurzwelliger Sonnenstrahlung in hohen Breiten, insbesondere rund um die Antarktis. Diese Prozesse ermöglichen es dem Südozean, mehr Wärme anzusammeln, als er kurzfristig wieder abgibt.

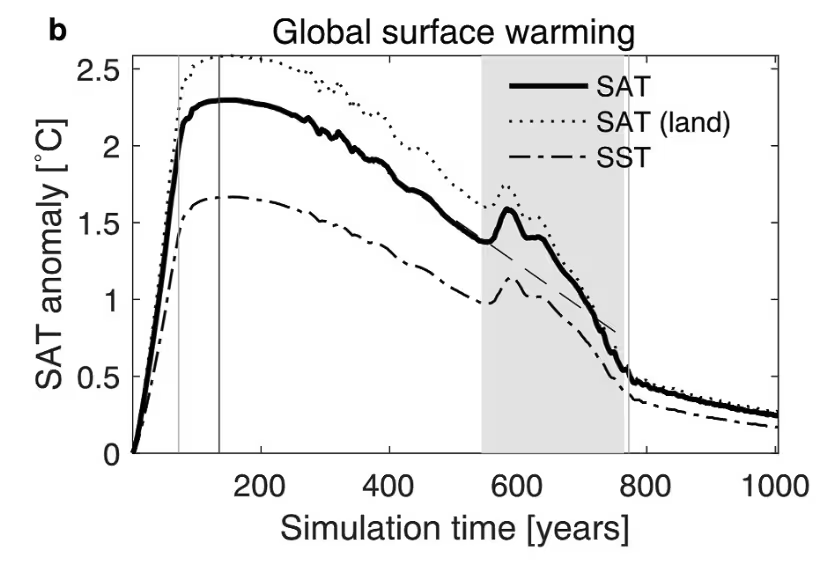

Im Modell setzt der Südozean die Freisetzung gespeicherter Wärme sogar fort, nachdem der atmosphärische CO2-Gehalt sinkt und der Planet zu einer langfristigen Abkühlung übergeht. Diese Freisetzung fällt abrupt und deutlich aus — das Forschungsteam bezeichnet sie als einen "Burp" — und erzeugt eine globale Erwärmung in der Atmosphäre mit einer Rate, die historisch von Menschen verursachter Erwärmung ähnelt, wobei die Wirkung länger als ein Jahrhundert andauern kann.

Globale Oberflächentemperatur (durchgezogene Linie), Landoberflächentemperatur (gestrichelte Linie) und Erwärmung der Meeresoberflächentemperatur (unterbrochene Linie). Die Werte sind als Anomalien gegenüber vorindustriellen Bedingungen dargestellt. Der 'Burp' ist grau hinterlegt. (Frenger et al., AGU Advances, 2025)

Warum Zeitpunkt und Geographie entscheidend sind

Zwei Merkmale machen diesen Mechanismus für die Klimapolitik besonders relevant. Erstens ist die verzögerte Erwärmung nicht eng an die zeitgenössischen CO2-Emissionen gekoppelt: Die Erwärmung kann weitergehen — oder wieder auftreten — lange nachdem die Emissionen gesunken sind. Das stellt die einfache Erwartung in Frage, dass das Erreichen von Netto-Null oder Netto-Negativ-Emissionen kurzfristig einen weiteren Temperaturanstieg stoppt.

Zweitens ist die modellierte Erwärmung räumlich ungleich verteilt. Die südliche Hemisphäre erfährt die größten und am längsten anhaltenden Temperaturzunahmen, teilweise weil der Südozean die Hauptquelle der freigesetzten Wärme ist. Diese Asymmetrie impliziert unverhältnismäßige Auswirkungen auf Länder im globalen Süden, viele davon bereits heute stärker gefährdet durch Klimaextreme, Meeresspiegelanstieg und Stress auf Ökosysteme.

- Ozeanische Wärmeaufnahme: Tiefe und intermediäre Wassermassen speichern Wärme, die von der Oberfläche transportiert wird.

- Meereisverlust: Verringerte Albedo erhöht die solare Absorption in hohen Breitengraden.

- Zirkulationsverlangsamung: Veränderungen in Auftrieb und Belüftung verzögern den Wärmeaustausch zur Atmosphäre.

Diese drei Punkte sind miteinander verknüpft: Eine reduzierte Meereisbedeckung verändert lokale Strahlungs- und Schichtungseigenschaften, die wiederum die Rate vertikaler Mischprozesse und die Effizienz von Ozeanzirkulationen wie dem meridionalen Umwälzstrom beeinflussen. Wenn weniger kaltes, sauerstoffreiches Wasser aus tieferen Schichten an die Oberfläche gelangt, bleibt gespeicherte Wärme länger in subsurface Schichten gebunden und entzieht sich vorübergehend dem direkten Atmosphäre‑Ozean‑Austausch.

Wie robust sind die Ergebnisse?

Die Autorinnen und Autoren prüften das Szenario in unterschiedlichen Modelleinstellungen und beobachteten konsistent ein qualitatives Verhalten: Die im Südozean gespeicherte Wärme kann später emittiert werden und einen Erwärmungspuls mit einer zeitlichen Skala von Jahrhunderten erzeugen. Dennoch handelt es sich um idealisierte Simulationen. In der Realität bestehen Unsicherheiten bezüglich Ozeanmischungsraten, der Dynamik antarktischer Eisschilde, der Rolle von gebundenem Süßwasser und unterschiedlichen Emissionspfaden in der Zukunft.

Weitere Quellen der Unsicherheit sind Prozessparameter wie vertikale Diffusionskoeffizienten, die genaue Stärke der Meereis-Albedo-Rückkopplung und die Modellierung von mesoskaligen Wirbeln, die Wärmetransport und Wärmespeicherung lokal beeinflussen können. Auch biogeochemische Rückkopplungen — etwa Änderungen in der biologischen Pumpe, die Kohlenstoff und damit langfristig Wärmeaufnahme beeinflusst — tragen zur Spannbreite möglicher Ergebnisse bei.

Dennoch hat der Befund praktische Konsequenzen. Falls ein verzögerter, ozeangetriebener Erwärmungspuls möglich ist, würde sich der Zeithorizont für den klimatischen Nutzen einer aggressiven Minderung verlängern — möglicherweise um Jahrhunderte. Entscheidungsträger und Planer müssen dann die langfristige Ozeanerinnerung berücksichtigen, nicht nur atmosphärische CO2‑Bilanzen, wenn sie Klimarisiken, Anpassungsbedarf und Schutzinvestitionen abschätzen.

Was das für Klimaschutz und Anpassung bedeutet

Minderung bleibt zentral: Je länger und verzögerter wir mit Emissionsreduktionen sind, desto größer wird die im Ozean angesammelte Energie und desto stärker kann eine spätere Freisetzung ausfallen. Diese Forschung unterstreicht aber auch die Dringlichkeit, langfristige Anpassungsmaßnahmen zu verstärken, insbesondere in südlichen Mittel- und Hochbreiten sowie in vulnerablen Ländern der südlichen Hemisphäre, die überproportional von Erwärmung und ihren Sekundäreffekten betroffen sein könnten.

Konkrete Anpassungsstrategien umfassen die Stärkung resilienter Infrastruktur, den Ausbau von Küstenschutzmaßnahmen, die Entwicklung flexibler Wassermanagementsysteme, Schutz und Wiederherstellung von Ökosystemen wie Feuchtgebieten, die als natürliche Puffer fungieren, sowie gezielte Klimafinanzierung zugunsten verletzlicher Staaten. Parallel dazu sind robuste Frühwarnsysteme und regional angepasste Risikoabschätzungen erforderlich, damit Gemeinden rechtzeitig reagieren können.

Auf der wissenschaftlichen Seite sind erweiterte Beobachtungsprogramme, verstärktes ozeanisches Monitoring und verbesserte Modelle der Südozeanzirkulation und des Meereises zentral, um Unsicherheiten zu reduzieren. Langfristige, hochauflösende Messreihen (z. B. durch Argo‑Bojen mit tieferen Profilen, permanente Ozean‑Observatorien, Satellitendaten zur Meereisbedeckung und multidisziplinäre Forschungsmissionen rund um die Antarktis) sind entscheidend, um Mechanismen wie vertikalen Wärmetransport, Mixing und regionale Rückkopplungen zu quantifizieren.

Außerdem ist eine internationale Kooperation nötig, da die Folgen transregional sind: Veränderungen in der Südozeanzirkulation können zirkumglobale Auswirkungen haben, die Meeresströmungen, Niederschlagsmuster und Extremwetterereignisse weltweit beeinflussen. Politik und Wissenschaft müssen daher global vernetzt denken und handeln, um sowohl Emissionsreduzierung als auch Anpassung langfristig zu verankern.

Fachliche Einordnung und technische Details

Der physikalische Hintergrund dieses Phänomens beruht auf mehreren miteinander verwobenen Prozessen:

- Thermische Trägheit des Ozeans: Wasser hat eine hohe Wärmekapazität; die oberen Schichten können große Energiemengen aufnehmen, bevor sich die Temperatur merklich ändert.

- Vertikaler Wärmetransport: Mechanismen wie Konvektion, mesoskalige Turbulenzen und gewaltige, mehrjährige Zirkulationssysteme transportieren Wärme in tiefere Schichten.

- Meereis‑Albedo-Rückkopplung: Verlust von Meereis reduziert die Rückstrahlung (Albedo), erhöht die lokale Einstrahlung und verstärkt lokale Erwärmung, die wiederum weiteres Eis schmelzen kann.

- Änderungen in der Meereszirkulation: Ein verlangsamter Auftrieb und reduzierte Belüftung tiefer Wasserschichten können die Freisetzung gespeicherter Wärme über Jahrhunderte hinaus verzögern.

In Modellen wird dieser Effekt oft durch die Interaktion zwischen Oberflächenheizung, polarem Meereisrückgang und der Reaktion der meridionalen Umwälzzirkulation (bzw. regionaler Äquivalente rund um die Antarktis, wie dem Antarctic Circumpolar Current) nachgebildet. Wenn das System einmal Wärme in tiefere Schichten verlagert hat, hängt die Rückkehr dieser Energie in die Atmosphäre stark von langsamen Ozeanprozessen ab — Prozesse, die in vielen Modellen nur grob aufgelöst sind und daher Unsicherheiten verursachen.

Technisch gesehen ist der beschriebene "Burp" eine Form von transientes Verhalten eines angeregten thermodynamischen Systems mit signifikanter Speicher- und Verzögerungseigenschaft. Solche Verzögerungen sind in anderen Teilen des Klimasystems ebenfalls bekannt (z. B. Bodenwärme, Schneebedeckung), doch die enorme Wärmekapazität und die großräumigen Strömungen des Südozeans machen ihn zu einem besonders wichtigen Langzeitspeicher.

Praktische Empfehlungen für Forschung und Politik

Basierend auf den Modellbefunden lassen sich mehrere pragmatische Empfehlungen ableiten:

- Erweiterung des ozeanischen Monitorings in der südlichen Hemisphäre, mit Schwerpunkt auf Tiefenprofilen, Meereisdynamik und Strömungsmessungen.

- Verbesserung der Modellphysik in Bezug auf vertikales Mixing, mesoskalige Prozesse und die Wechselwirkung zwischen Meereis und Ozeanzirkulation.

- Integration langer Ozeanzeitskalen in Planungs- und Politikrahmen: Klimarisikoabschätzungen sollten mögliche Jahrhunderte andauernde Verzögerungen in Erwägung ziehen.

- Gezielte Förderprogramme und internationale Zusammenarbeit, um vulnerablen Ländern technische und finanzielle Unterstützung für Anpassungsmaßnahmen bereitzustellen.

Solche Maßnahmen würden sowohl die wissenschaftliche Basis stärken als auch die gesellschaftliche Resilienz gegenüber möglichen, langfristig verzögerten Erwärmungseffekten erhöhen.

Expert Insight

Dr. Maya R. Solberg, eine Ozean‑Klimawissenschaftlerin, die nicht an der Studie beteiligt war, sagt: "Diese Arbeit erinnert uns daran, dass der Ozean ein langes Gedächtnis besitzt. Selbst wenn wir die Emissionen schnell reduzieren, ist vergangene Erwärmung nicht unmittelbar ausgelöscht. Die Rolle des Südozeans als Wärmespeicher bedeutet, dass langfristige Planung unverzichtbar ist — sowohl für wirksame Minderung als auch für Anpassung in besonders exponierten Regionen."

Zusammenfassend: Die im Südozean versteckte Wärme ist nicht nur eine akademische Kuriosität. Sie kann als potenzieller Verstärker künftiger Erwärmung wirken und damit Erwartungen darüber verändern, wie schnell und wo sich das Klima noch als Reaktion auf menschliches Handeln verändern wird. Für Wissenschaft, Politik und Gesellschaft bedeutet dies, dass kurzfristige Erfolge bei der Emissionsreduktion zwar entscheidend sind, langfristige Risiken aber gesondert adressiert und in Planungsprozesse eingebunden werden müssen.

Die Kombination aus verbesserten Beobachtungen, modellspezifischen Fortschritten und internationaler Kooperation wird entscheidend sein, um die Eintrittswahrscheinlichkeit und mögliche Amplitude eines solchen "Burps" besser einzuschätzen. Nur so lassen sich angemessene Anpassungs- und Präventionsstrategien entwickeln, die nicht nur die Treibhausgasbilanzen, sondern auch die komplexen Speicher- und Freisetzungsprozesse des Ozeans berücksichtigen.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen