8 Minuten

Forscher aus Spanien, China und dem Vereinigten Königreich berichten über eine neuartige Nanotechnologie, die Alzheimer-ähnliche Symptome bei Mäusen umkehrte, indem sie die Blut‑Hirn‑Schranke (BHS) reparierte, statt direkt die Neurone zu adressieren. Die Behandlung verwendet speziell entwickelte Nanopartikel, die selbst als therapeutische Wirkstoffe fungieren – sogenannte „supramolekulare Wirkstoffe“ – und die vaskuläre Clearance toxischer Proteine wiederherstellen sowie die kognitive Funktion in Tiermodellen zurückgewinnen.

Alzheimer neu denken: Rohrleitungen reparieren, nicht nur Neurone

Jahrzehntelang konzentrierte sich die Alzheimerforschung hauptsächlich auf Neurone und Synapsen: den Zelltod verhindern, die Bildung von Amyloid blockieren oder Tau‑Verfilzungen entfernen. Die neue Studie verfolgt eine andere Strategie. Anstatt einen Wirkstoff gezielt in Neurone zu liefern, entwickelten die Forscher Nanopartikel, die direkt mit vaskulären Rezeptoren interagieren und die Abfallentsorgungsmaschinerie des Gehirns neu einstellen. Das Ergebnis ist eine rasche Entfernung von Amyloid‑β (Aβ) und eine anhaltende Wiederherstellung kognitiven Verhaltens in den behandelten Mäusen.

Warum die Blutgefäße anvisieren? Das vaskuläre Netzwerk des Gehirns und seine Schutzbarriere – die Blut‑Hirn‑Schranke – sind zentral für die Gehirngesundheit. Die BHS reguliert, was in das Gehirn ein- und aus ihm austritt, und unterstützt die aktive Clearance metabolischer Abfälle. Wenn dieses System versagt, akkumulieren toxische Proteine wie Amyloid‑β, es entstehen Entzündungsreaktionen und neuronale Schaltkreise degenerieren. Die Reparatur der BHS stellt eine grundlegende „Reinigungsfunktion“ wieder her, die den Krankheitsverlauf stoppen oder sogar rückgängig machen kann.

Vaskulatur zählt: wie das Gehirn sich selbst reinigt

Das Gehirn hat einen enorm hohen Energiebedarf. Bei Erwachsenen verbraucht es etwa 20 % der Körperenergie, bei Kindern ist der Anteil sogar noch höher. Dieser Energiebedarf wird durch ein dichtes Kapillarnetz gedeckt – so dicht, dass praktisch jedes Neuron mit einer eigenen winzigen Blutversorgung verbunden ist. Mit nahezu einer Milliarde Kapillaren versorgt das vaskuläre System des Gehirns nicht nur Neurone, sondern übernimmt auch die Clearance von Abfallstoffen. Fällt der vaskuläre Transport aus, stockt die Entfernung schädlicher Proteine und die Neurodegeneration beschleunigt sich.

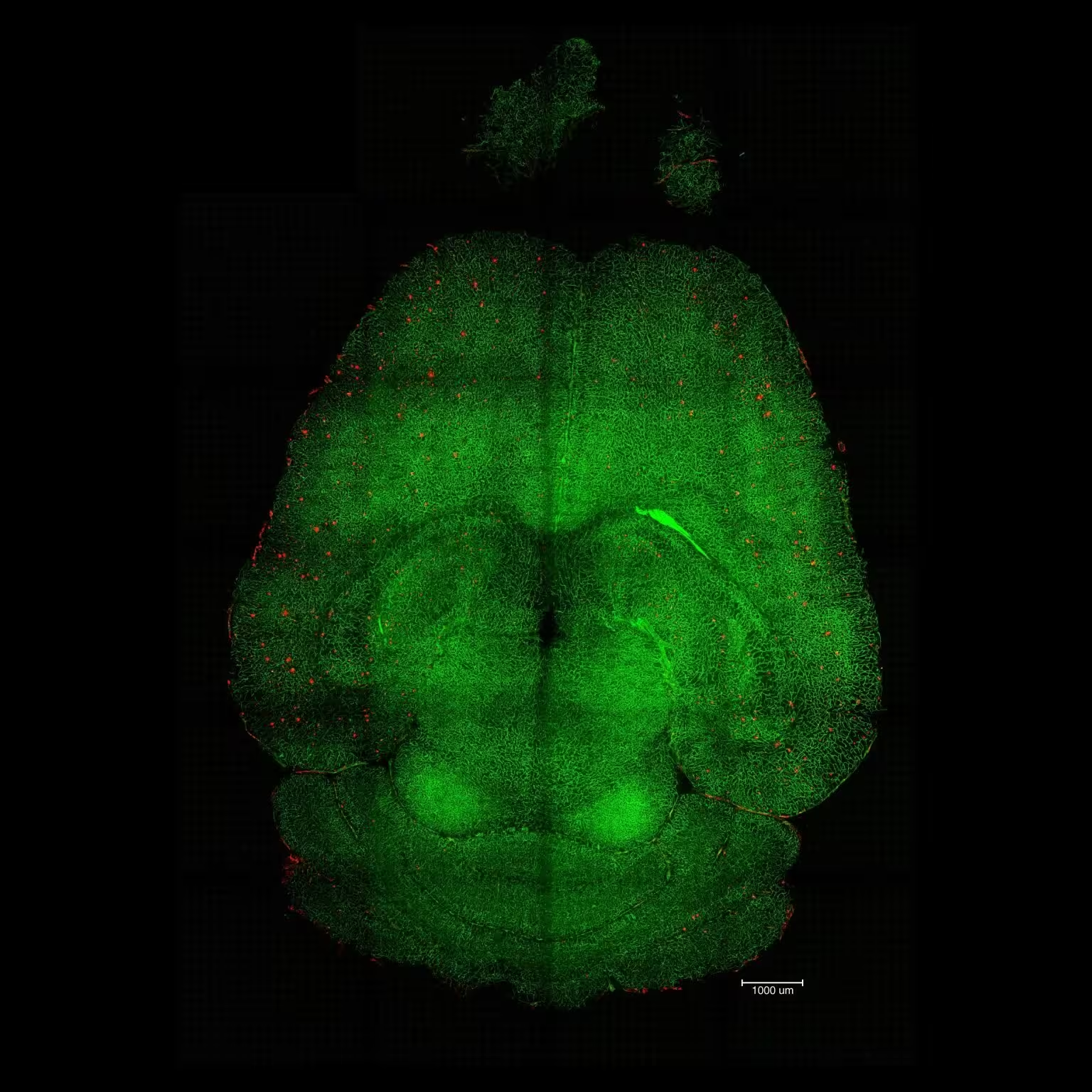

Aufnahmen mittels Light‑Sheet‑Fluoreszenzmikroskop zeigen das Mäusehirn 12 Stunden nach keiner Behandlung mit Nanopartikeln. Die Gehirne wurden analysiert, um die Menge an Aβ‑Plaques zu bestimmen. Rot: Aβ‑Plaques. Grün: Gefäße der Blut‑Hirn‑Schranke. Quelle: Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC)

Funktionsweise der supramolekularen Nanopartikel

Das Team konzipierte die Nanopartikel als multivalente supramolekulare Konstrukte. Statt als passive Träger zu fungieren, präsentieren diese Partikel eine definierte Anzahl von Oberflächenliganden, die mit spezifischen Rezeptoren auf Endothelzellen der BHS interagieren. Ein zentraler molekularer Akteur ist LRP1, ein Rezeptor, der normalerweise Aβ bindet und es aus dem Hirngewebe in das Blut transportiert. Unter Alzheimer‑Bedingungen ist das LRP1‑Trafficking und seine Funktion gestört – sei es durch Überlastung des Rezeptors oder durch schwaches Signalverhalten – wodurch die Aβ‑Clearance ins Stocken gerät.

Die ingenieurmäßigen Nanopartikel ahmen die natürlichen Liganden von LRP1 nach und modulieren dessen Trafficking: Sie binden Aβ, aktivieren LRP1 und bewirken, dass der Rezeptor das toxische Material über die BHS transportiert. Effektiv wirken die Partikel wie ein biochemischer Schalter, der den Clearance‑Weg zurücksetzt und die vaskuläre Abfallbeseitigung reaktiviert. Da die Partikel selbst therapeutische Agenzien sind, umgeht der Ansatz Probleme, die bei herkömmlicher Nanomedizin mit Wirkstoffbeladung und Freisetzungskinetiken verbunden sind.

Light‑Sheet‑Fluoreszenzmikroskopaufnahme des Mäusehirns 12 Stunden nach Behandlung mit Nanopartikeln. Die Gehirne wurden untersucht, um die Menge an Aβ‑Plaques zu messen. Rot: Aβ‑Plaques. Grün: Gefäße der Blut‑Hirn‑Schranke. Quelle: Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC)

Schnell wirksam und dauerhaft in Mäusemodellen

Zur Wirksamkeitsprüfung verwendeten die Forscher genetisch veränderte Mäuse, die zu viel Aβ produzieren und einen progressiven kognitiven Abbau zeigen. Die Behandlung bestand aus nur drei Injektionen der supramolekularen Nanopartikel. Die Clearance war sowohl schnell als auch ausgeprägt: Innerhalb einer Stunde nach der Injektion beobachteten die Untersucher eine Verringerung der messbaren Aβ‑Menge im Gehirn um 50–60 %.

Beeindruckender waren jedoch die langfristigen Verhaltens‑Effekte. Die Tiere wurden über mehrere Krankheitsstadien und Monate hinweg untersucht. In einem Experiment erhielt eine 12 Monate alte Maus (entsprechend etwa einem 60‑jährigen Menschen) die Nanopartikel und wurde sechs Monate später erneut getestet. Das behandelte 18 Monate alte Tier (vergleichbar mit einem 90‑jährigen Menschen) zeigte ein Verhalten, das sich nicht von gesunden Kontrollen unterschied. Die Autoren führen diese anhaltenden positiven Effekte auf die wiederhergestellte vaskuläre Funktion zurück: Sobald die Clearance‑Wege neu starten, werden Aβ und andere toxische Spezies schrittweise entfernt und das gesamte System tendiert zurück zum Gleichgewicht.

„Nur eine Stunde nach der Injektion beobachteten wir eine Reduktion von 50–60 % der Aβ‑Menge im Gehirn“, erklärte Junyang Chen, Erstautor und Forscher am West China Hospital der Sichuan University. Das Team betont, dass die Nanopartikel über vaskuläre Modulation und Rezeptor‑Trafficking wirken und nicht durch direkte Rettung von Neuronen.

Giuseppe Battaglia (links) und Lorena Ruiz Pérez (rechts). Quelle: Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC)

Wissenschaftlicher Kontext: LRP1, Rezeptor‑Trafficking und Multivalenz

LRP1 (low‑density lipoprotein receptor‑related protein 1) fungiert als molekularer Torwächter für Aβ. Er erkennt das Peptid, bindet es über Hilfs‑Liganden und vermittelt die Transzytose über Endothelzellen. Das Trafficking von LRP1 ist fein austariert: zu starke Bindung oder Rezeptorabbau kann die Transportkapazität erschöpfen, während zu schwache Interaktionen die Transitinduktion verhindern. Die supramolekularen Nanopartikel nutzen dieses Gleichgewicht, indem sie mehrere Kopien des Liganden präsentieren (Multivalenz) und so ein optimales Bindungsprofil erzeugen, das die rezeptorvermittelte Clearance aktiviert, ohne das System zu verstopfen.

Präzision im Engineering ist entscheidend: Durch Kontrolle der Partikelgröße und der Anzahl der Oberflächenliganden erreichte das Forscherteam eine Plattform, die das Rezeptorverhalten an der Zellmembran moduliert – und damit einen neuen Ansatz eröffnet, vaskuläre Beiträge zur Demenz zu behandeln. Diese technische Ausrichtung hat Überschneidungen mit Feldern wie supramolekularer Chemie, Nanomedizin und neurovaskulärer Biologie.

Xiaohe Tian (links) und Giuseppe Battaglia (rechts). Quelle: Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC)

Potentielle klinische Implikationen und Herausforderungen

Die Ergebnisse deuten auf eine alternative therapeutische Achse bei Alzheimer hin – eine, die vaskuläre Gesundheit und Abfall‑Clearance anvisiert, statt beschädigte Neurone direkt wieder aufzubauen. Die Wiederherstellung der BHS‑Funktion könnte komplementär zu bestehenden Strategien wirken, darunter Antikörper gegen Aβ oder Therapien, die auf Tau abzielen, und wäre besonders wertvoll bei gemischten Pathologien, bei denen vaskuläre Dysfunktion die Symptome stark beeinflusst.

Gleichzeitig stehen der Translation in den Menschen zahlreiche Hürden im Weg. Sicherheitsprofile müssen sorgfältig bewertet werden, ebenso Nebenwirkungen an nicht‑zielgerichteten Geweben (Off‑Target‑Effekte), optimale Dosierungsregime, Skalierung der Herstellung und potenzielle Langzeitimmunogenität. Die menschliche BHS ist komplexer als die der Maus, und individuelle Unterschiede in der LRP1‑Expression oder in vaskulären Pathologien könnten therapeutische Fenster verändern. Sorgfältig konzipierte präklinische Sicherheitsstudien und frühe Phasen klinischer Studien sind daher unabdingbar.

„Die langfristigen Effekte resultieren aus der Wiederherstellung der vaskulären Funktion des Gehirns“, sagte Lorena Ruiz Pérez vom IBEC und fügte hinzu, dass die Nanopartikel offenbar einen Rückkopplungsmechanismus auslösen, der natürliche Clearance‑Wege reaktiviert. Trotz des vielversprechenden Potenzials betonen sie und ihre Kollegen die Notwendigkeit strenger translationaler Forschung, bevor ein Einsatz am Menschen in Betracht gezogen wird.

Verwandte Technologien und Perspektiven

Diese Arbeit liegt an der Schnittstelle von molekularer Bionik, supramolekularer Chemie und neurovaskulärer Biologie. Ähnliche multivalente Konstrukte werden bereits für gezielte Immunmodulation, Rezeptorumprogrammierung und als synthetische Liganden zur Steuerung von Zell‑Signalsystemen untersucht. Sollte Sicherheit und Wirksamkeit beim Menschen übersetzt werden, könnten supramolekulare Nanopartikel eine modulare Plattform für andere neurologische Erkrankungen darstellen, bei denen Clearance und vaskuläre Funktion beeinträchtigt sind, wie z. B. small‑vessel disease oder bestimmte Formen der frontotemporalen Demenz.

Expert:innen‑Kommentar

Dr. Maya Thompson, Neurologin und Forscherin im Bereich vaskuläre Neurobiologie, die an der Studie nicht beteiligt war, kommentierte: „Die Fokussierung auf die Blut‑Hirn‑Schranke ist ein eleganter Strategiewechsel. Viele neurodegenerative Erkrankungen haben eine vaskuläre Komponente, die bislang unterschätzt wurde. Diese supramolekularen Partikel sind spannend, weil sie die Müllabfuhr des Gehirns ansprechen – wenn wir Sicherheit und Reproduzierbarkeit in größeren Modellen nachweisen können, könnte dieser Ansatz die therapeutische Gestaltung bei Demenz grundlegend verändern.“

Was das für Patient:innen und Wissenschaftskommunikation bedeutet

Für Patient:innen und Angehörige signalisiert die Studie Hoffnung: Eine Erholung des Gehirns könnte möglich sein, indem man natürliche Systeme wiederherstellt, die bereits existieren, statt Zellerneuerung erzwingen zu müssen. Für die Wissenschaft unterstreicht sie die Bedeutung integrierter Ansätze, die neurovaskuläre Gesundheit neben neuronaler Biologie berücksichtigen. Eine transparente Wissenschaftskommunikation wird wichtig sein, um realistische Erwartungen zu setzen und die nächsten translationalen Schritte sorgfältig zu begleiten.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen