8 Minuten

Wenn man an Plastik im Ozean denkt, kommen einem vermutlich Flaschen und Tüten in den Sinn, die an der Wasseroberfläche treiben. Diese sichtbaren Abfälle sind jedoch nur ein Teil des Problems. Neue Forschungsergebnisse zeigen, dass schwimmende Plastikfragmente über Jahrzehnte an der Meeresoberfläche verbleiben können, während sie kontinuierlich Mikroplastik freisetzen, das langsam durch die Wassersäule wandert und sich an natürlichen Partikeln des Ozeans anlagert.

Vom sichtbaren Müll zu mikroskopischen Mitfahrern

Große, treibfähige Gegenstände wie Lebensmittelverpackungen, Beutel oder Teile von Fischereigerät können jahrelang an der Oberfläche bleiben. Sonnenlicht (UV-Strahlung), Wellenbewegung und biologische Besiedlung durch Mikroorganismen und Algen – sogenannte Biofilme – machen das Material schrittweise spröder und führen zu Fragmentierung in immer kleinere Stücke. Dieser Zerfall verläuft jedoch ausgesprochen langsam und ist abhängig von Materialeigenschaften, Umgebungstemperatur, UV-Intensität und mechanischer Beanspruchung.

Die Geschwindigkeit der Fragmentierung wird zusätzlich von der Polymerchemie bestimmt: Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP) verhalten sich anders als Polyethylenterephthalat (PET) oder Polyvinylchlorid (PVC). Additive, Füllstoffe und die ursprüngliche Verarbeitung beeinflussen Rissbildung, Versprödung und die Bildung von Mikro- und Nanoplastik. In natürlichen Gewässern interagieren diese physikalisch-chemischen Prozesse mit biologischen Faktoren, sodass laborbasierte Abbauraten oft von Feldbeobachtungen abweichen.

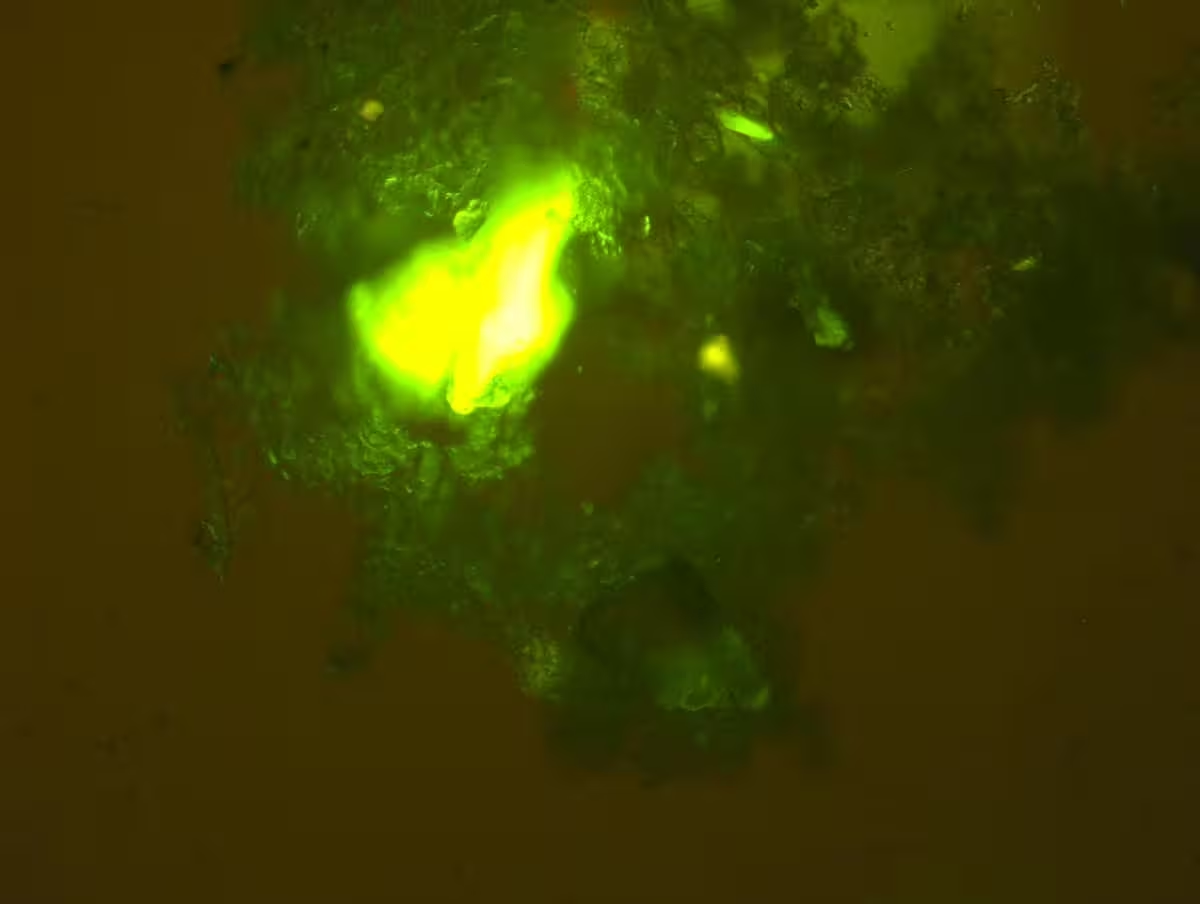

Das fluoreszenzmarkierte Polyethylen-Mikroplastik (ca. 0,1 mm groß) ist eingebettet in Meeres-Schnee dargestellt. (Nan Wu, CC BY-NC-ND)

Unser Verständnis dessen, was danach passiert, hat sich dank eines neuen Computer‑Modells verbessert, das die Plastikfragmentierung mit ozeanischen Prozessen verknüpft – etwa Meeresströmungen, vertikale Durchmischung und das Absinken suspendierter organischer Partikel, die man oft als „Meeres‑Schnee“ bezeichnet. Anstatt pauschal anzunehmen, dass Mikroplastik ab einer kritischen Größe einfach aus der Oberflächenschicht ausscheidet, simuliert das Modell Fragmentierung, Transport und wiederholte Wechselwirkungen mit absinkenden organischen Aggregaten. Dadurch werden dynamische Austauschprozesse sichtbar, die in statischen Betrachtungen verloren gehen.

Wie Meeres‑Schnee Plastik in ein Förderband verwandelt

Meeres‑Schnee ist die langsame, kontinuierliche „Schneeflocken“-Ablagerung des Ozeans: ein stetiger Regen organischer Partikel, bestehend aus abgestorbenem Plankton, Kotpellets, Schleimsubstanzen und anderem klebrigen Detritus. Diese Aggregate verklumpen, werden dichter und sinken in tiefere Wasserschichten – sie transportieren Wärme, organischen Kohlenstoff und alles, was sie einfangen, in die Tiefsee. Microplastikpartikel, die eine passende Größe und Oberflächeneigenschaften besitzen, können an Meeres‑Schnee haften und so aus der Oberflächenschicht heraustransportiert werden.

Die Zusammensetzung und Struktur dieser Aggregate variiert regional und saisonal: in nährstoffreichen Auftriebsgebieten entstehen oft dichter gebildete, schneller sinkende Aggregate, während in oligotrophen (nährstoffarmen) Gebieten flachere, langsamer sinkende Aggregate dominieren. Solche Variationen beeinflussen die Wahrscheinlichkeit, mit der Mikroplastik an Aggregate andockt und in welcher Tiefe das Material schließlich deponiert wird. Gleichzeitig spielt die Mikrobiota auf dem Meeres‑Schnee eine Rolle, da bakterielle Schleime die Klebrigkeit erhöhen und so die Einfangrate von synthetischen Partikeln verändern können.

Anheften und Freisetzen: eine lange, sich wiederholende Reise

Das Modell zeigt, dass Mikroplastik nicht einfach einmal anhaftet und dann geradlinig auf den Meeresboden sinkt. Vielmehr können Partikel mehrfach angeheftet und wieder freigesetzt werden, während sie im oberen Ozean zirkulieren. Strömungen, Turbulenzen und sich verändernde Biofilme führen zu wiederholten Episoden von Einarbeitung in Aggregate und anschließender Freisetzung. Diese Schleifen verlängern die Verweilzeit der Partikel in der Wassersäule erheblich. In praktischer Hinsicht bedeutet das: Plastikteile, die vor Jahrzehnten ins Meer gelangten, zersetzen sich noch immer und produzieren weiterhin neues Mikroplastik.

Zudem beeinflussen physikalische Faktoren wie Stokes‑Gesetze für Partikelabsinken, Kollisionsraten und Aggregationskinetik die Wechselwirkung zwischen Plastik und organischen Partikeln. Unterschiedliche Partikelgrößen, Dichten, Formfaktoren (fasrig vs. rund) und Oberflächenchemie führen zu einer Vielfalt möglicher Transport‑ und Ablagerungspfade. Einige Fragmente können über längere Zeit in der oberen Schicht verbleiben, während andere episodisch in größere Tiefe transportiert werden, je nachdem, ob und wann sie an dichte Aggregate binden.

Der Zerfall von Plastik im Ozean verläuft sehr langsam

Die Lösung des Rätsels um das „fehlende Plastik“

Wissenschaftler beobachteten lange Zeit eine Diskrepanz: Das Ausmaß an Plastik, von dem bekannt ist, dass es in die Meere gelangt, übersteigt bei weitem die Mengen, die Forscher an der Oberfläche finden. Wohin ist der Rest verschwunden? Der kombinierte experimentelle und modellbasierte Ansatz erklärt einen großen Teil dieser Differenz. Anstatt ohne Spur zu verschwinden, verwandelt sich ein signifikanter Anteil der schwimmfähigen Kunststoffe schrittweise in Mikroplastik, das intermittierend durch Meeres‑Schnee und ozeanische Dynamik nach unten transportiert wird. Im Verlauf eines Jahrhunderts verbleibt nur ein Bruchteil des ursprünglich schwimmfähigen Materials an der Oberfläche.

Dieses Verbringen ist nicht harmlos. Die biologische Pumpe des Ozeans – der Mechanismus, durch den Kohlenstoff aus der Oberfläche in die Tiefsee exportiert wird – könnte gestört werden, wenn Mikroplastik in großen Mengen Bestandteil des Meeres‑Schnees wird. Synthetische Partikel in Übermaß können Dichte, Klebrigkeit und Sinkgeschwindigkeit der Aggregate verändern und damit die Effizienz beeinflussen, mit der der Ozean Kohlenstoff speichert und Nährstoffe recycelt. Langfristig könnten solche Veränderungen Auswirkungen auf die globale Kohlenstoffbilanz und die Ozeanzirkulation haben.

Außerdem gibt es biologische Konsequenzen: Mikroplastik kann als Träger für Schadstoffe (Persistent Organic Pollutants, Schwermetalle) dienen, Mikroorganismen verändern und Nahrungsnetze beeinflussen, wenn sie von Filtrierern oder Zooplankton aufgenommen werden. Die Verbreitung von Mikroplastik in tieferen Schichten bringt diese Partikel in Kontakt mit Benthos‑Gemeinschaften und benthischen Nährstoffkreisläufen, wo sie potenziell die Funktionstüchtigkeit mariner Lebensräume beeinträchtigen können.

Warum das für Politik und Reinigung wichtig ist

Die Verschmutzung durch Mikroplastik ist kein kurzfristiges Problem, das sich mit einer einzigen Aufräumaktion lösen lässt. Selbst wenn heute sämtliche Plastikzufuhr in die Meere gestoppt würde, würden treibende Fragmente weiterhin über Jahrzehnte bestehen bleiben und Mikroplastik generieren. Diese Realität verlangt systemische Lösungsansätze: Reduktion der Plastikproduktion, Neuentwürfe von Materialien hinsichtlich Haltbarkeit und Recyclingfähigkeit, Verbesserung der Abfallinfrastruktur sowie politische Maßnahmen, die den gesamten Lebenszyklus von Kunststoffen adressieren.

Strandreinigungen und ocean skimmer spielen eine Rolle – insbesondere bei großem Treibgut – doch sie reichen nicht aus, um die langsame, langfristige Umwandlung von treibfähigem Plastik in tiefseebasiertes Mikroplastik zu stoppen. Ein tieferes Verständnis von Transportwegen wie Meeres‑Schnee hilft, Maßnahmen zu priorisieren, Monitoring‑Strategien zu entwickeln und ökologische Risiken besser vorherzusagen. Das Wissen um diese komplexen Prozesse sollte in nationale und internationale Strategien zur Plastikreduktion und Meerespolitik einfließen.

Praktische Politikempfehlungen umfassen unter anderem: die Förderung von Mehrwegsystemen und biologisch abbaubaren Alternativen nur dort, wo eine tatsächliche Umweltverbesserung erzielt wird; die Einführung verbindlicher design‑for‑recycling‑Standards; bessere Abfalltrennung in Küstenregionen; sowie verstärkte Förderung transdisziplinärer Forschung und globaler Überwachungsprogramme (Insights zu Quellen, Transportwegen und langfristiger Ablagerung von Kunststoffen).

Fachliche Einschätzung

„Diese Forschung verknüpft Fragmentierung, biologische Aggregation und ozeanischen Transport miteinander“, sagt Dr. Lena Morales, Meeres‑Biogeochemikerin an der Universität Lissabon. „Sie zeigt, dass die Meeresoberfläche nur ein Kapitel in einer deutlich längeren Geschichte ist. Mikroplastik ist Teil eines dynamischen Kreislaufs, der bis in die Tiefsee reicht und über Generationen hinweg persistieren kann – deshalb müssen Lösungen langfristig und systemisch angelegt sein.“

Experten betonen zudem, dass interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Ozeanographen, Materialwissenschaftlern, Ökotoxikologen und politischen Entscheidungsträgern erforderlich ist, um sinnvolle Handlungsoptionen zu entwickeln. Feldstudien, robuste Modellierung und experimentelle Laborarbeit sollten sich ergänzen, um unbekannte Parameter (z. B. Anhaftungskoeffizienten für verschiedene Polymer‑Biofilm‑Kombinationen) zu quantifizieren und Unsicherheiten zu reduzieren.

Wissenschaftlicher Kontext und künftige Forschung

Das Modell baut auf Laborversuchen auf, die quantifizieren, wie kleine Plastikpartikel mit suspendierten organischen Partikeln interagieren, und integriert diese Prozesse in realistische ozeanphysikalische Bedingungen. Zukünftige Arbeiten werden untersuchen, wie unterschiedliche Polymertypen, Partikelformen und Biofilme Anhaftungsraten beeinflussen, und Feldbeobachtungen nutzen, um langfristige Transportprognosen zu validieren. Dabei sind auch skalierende Fragen wichtig: Wie beeinflusst Mikroplastik im Meeres‑Schnee mikrobiologische Gemeinschaften, den Nährstoffkreislauf und die Kohlenstoffsequestrierung auf Becken‑ oder globaler Ebene?

Methodisch könnten Fernerkundung, autonomous vehicles (AUVs), Tiefseeproben und moderne Analyseverfahren (z. B. Raman‑Spektroskopie, Pyrolyse‑GC/MS) kombiniert werden, um die Verteilung von Plastikpartikeln entlang der vertikalen und horizontalen Dimensionen besser abzubilden. Ferner ist die Standardisierung von Probenahme‑ und Analyseverfahren wichtig, damit Ergebnisse zwischen Studien vergleichbar sind und Modelle zuverlässiger kalibriert werden können.

Die Betrachtung von Kunststoffen als Bestandteil des partiellen Flusses des Ozeans (particulate flux) verschiebt wissenschaftliche Prioritäten und die öffentliche Kommunikation: Lag der Fokus früher auf sichtbarem Müll an der Oberfläche, muss die Aufmerksamkeit nun auf den gesamten Lebenszyklus eines Materials gerichtet werden – von der Herstellung über den Gebrauch bis zur Ablagerung in der Tiefsee – und darauf, schädliche Folgen frühzeitig zu verhindern.

Der Ozean verbindet alles: Was heute noch treibt, wird eines Tages sinken, fragmentieren und in neuen Formen wiederauftauchen. Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass das, was wir zurücklassen, weniger Schaden anrichtet als das, was bereits auf See gesetzt wurde. Das bedeutet sowohl präventive Maßnahmen in Produktion und Konsum als auch gezielte Forschung, Monitoring und adaptive Managementstrategien, die den langfristigen Wandel in marinen Ökosystemen berücksichtigen.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen