5 Minuten

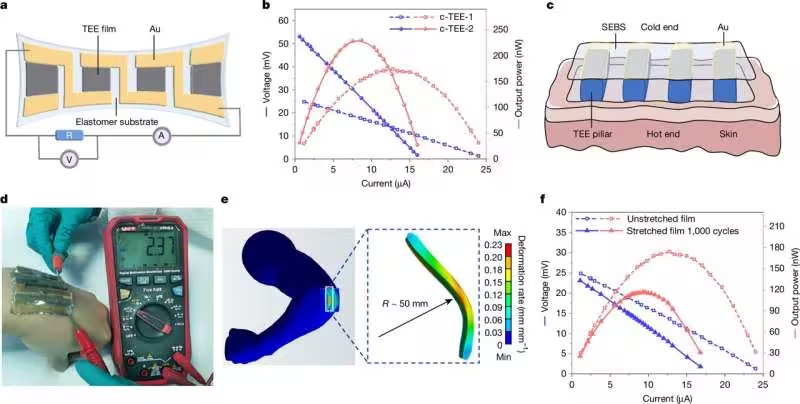

Forscher unter Leitung der Peking-Universität haben ein dehnbares, gummiähnliches thermoelektrisches Material vorgestellt, das die Temperaturdifferenz zwischen menschlicher Haut und Umgebungsluft in elektrische Energie umwandelt. Veröffentlicht in Nature, demonstriert die Arbeit ein n‑Typ thermoelektrisches Elastomer, das hohe Elastizität mit verbesserter elektrischer Leistung kombiniert und so Wege zu selbstversorgenden tragbaren Sensoren, Gesundheitsüberwachungs‑Patches und potenziell implantierbaren Geräten eröffnet, die Körperwärme nutzen.

Wie das Material Strom erzeugt

Das Gerät arbeitet nach dem Prinzip der Thermoelektrizität: Ein Temperaturgradient erzeugt einen Fluss von Ladungsträgern, was eine elektrische Stromerzeugung zur Folge hat. Praktisch betrachtet bietet der menschliche Körper mit etwa 37 °C eine wärmere Oberfläche gegenüber der Umgebungsluft (häufig 20–30 °C). Sobald das Elastomer auf der Haut aufliegt, treibt der dauerhafte Haut‑zu‑Luft‑Temperaturunterschied eine kontinuierliche Stromerzeugung ohne bewegliche Teile an.

Die thermoelektrische Umwandlung hängt von drei Materialeigenschaften ab: dem Seebeck‑Koeffizienten (Spannung pro Temperaturdifferenz), der elektrischen Leitfähigkeit und der thermischen Leitfähigkeit. Das Team der Peking‑Universität entwickelte einen elastischen Polymer‑Verbund, der vorteilhafte elektronische Transporteigenschaften bewahrt, gleichzeitig eine niedrige thermische Leitfähigkeit und ausgezeichnete mechanische Nachgiebigkeit aufweist — eine seltene Kombination, die aus den typischen, kleinen Temperaturdifferenzen des menschlichen Körpers verwertbare Leistung erzeugt.

Materialtechnik und zentrale Innovationen

Ein zentraler Fortschritt der Arbeit ist die Entwicklung eines n‑Typ thermoelektrischen Elastomers, das unter mechanischer Deformation leitfähig bleibt. Historisch gesehen war es eine große Herausforderung, Materialien sowohl hochdehnbar als auch elektrisch leitfähig zu machen: Leitfähige Füllstoffe oder starre Phasen beeinträchtigen häufig die elastische Rückstellung, während weiche Polymere typischerweise nicht die erforderliche elektronische Leistung liefern.

Das Forschungsteam begegnete diesem Problem mit einer Polymer‑Verbundarchitektur und gezielter molekularer Dotierung. Sie setzten in Spuren den Dotierstoff N‑DMBI (N,N'-dimethylbenzimidazoline) ein, um die Ladungsträgerdichte und die elektrische Leitfähigkeit zu erhöhen, ohne die Matrix spröde zu machen. Das dotierte Elastomer zeigt deutliche Verbesserungen in der Energieerzeugungsleistung gegenüber undotierten Pendants, während das gummiähnliche Verhalten erhalten bleibt.

Mechanische Leistung

Mechanisch betrachtet nimmt der Verbund seine ursprüngliche Form wieder an, nachdem er auf etwa 150 % seiner Ruhelänge gedehnt wurde, und kann in Labortests extreme Dehnungen von über 850 % tolerieren. Diese Widerstandsfähigkeit bedeutet, dass Geräte aus dem Material sich eng an gekrümmte oder bewegte Körperflächen anlegen können — Handgelenke, Brust oder Bekleidung — und dabei thermischen Kontakt sowie zuverlässige Energiegewinnung bei Bewegung aufrechterhalten.

Mögliche Anwendungen und Bedeutung

Durch die Ermöglichung kontinuierlicher Energiegewinnung aus der Haut könnten diese thermoelektrischen Elastomere den Bedarf an sperrigen Batterien in vielen kleinen, energiearmen Geräten verringern oder eliminieren. Unmittelbare Anwendungen sind tragbare Gesundheitsmonitore, Fitness‑Tracker und Umwelt‑Sensoren, die als Patches oder in Kleidungsstücke integrierte Module betrieben werden. Für medizinische Anwendungen könnten selbstversorgende kardiologische oder metabolische Überwachungspatches über längere Zeiträume ohne Nachladen betrieben werden.

Langfristige Perspektiven reichen bis zu implantierbaren Elektroniken, die metabolische Wärme nutzen, um energiearme Geräte zu versorgen, sowie zu verteilten IoT‑Sensoren, die wartungsfrei in Kleidung oder auf der Haut funktionieren. Die Produktumsetzung erfordert jedoch noch weitere Arbeiten an Stabilität, Biokompatibilität, nachhaltiger Leistungsabgabe unter realen Bedingungen und skalierbarer Fertigung.

Versuchsdetails und Leistungskennzahlen

Der Nature‑Artikel beschreibt die Herstellungsabläufe, elektrische und mechanische Charakterisierung sowie Prototypdemonstrationen. Zu den berichteten Schlüsselkennzahlen gehören die Seebeck‑Antwort des Materials, die elektrische Leitfähigkeit nach N‑DMBI‑Dotierung und die Leistungsausgabe unter repräsentativen Haut‑zu‑Luft‑Temperaturgradienten. Die Studie dokumentiert außerdem wiederholte Dehn‑ und Rückstellzyklen, um die Dauerhaftigkeit unter für Wearables relevanten Bedingungen zu bewerten.

Experteneinschätzung

Dr. Maya Singh, eine Materialingenieurin mit Forschungsschwerpunkt auf flexiblen Energiesystemen, kommentierte: "Diese Studie geht einen hartnäckigen Zielkonflikt in der Soft‑Elektronik an: hohe elektrische Leistung mit extremer Elastizität zu kombinieren. Der gezielte Einsatz molekularer Dotierstoffe wie N‑DMBI zusammen mit einem nachgiebigen Polymernetz ist ein pragmatischer Weg zu realwelttauglichen thermoelektrischen Wearables. Die nächsten Meilensteine werden Langzeitstabilität, Verkapselung gegen Schweiß und Bewegung sowie die Integration mit energieeffizienten Sensoren und Energiemanagement‑Schaltungen sein."

Verwandte Technologien und Zukunftsaussichten

Thermoelektrische Elastomere ergänzen andere Energiegewinnungsansätze für Wearables, etwa piezoelektrische Generatoren (Bewegungsgewinnung), photovoltaische Textilien (Lichtgewinnung) und biochemische Brennstoffzellen (Nutzung von Schweißmetaboliten). Hybridsysteme, die mehrere Energiequellen kombinieren, können Zuverlässigkeit und Leistungsbudget erhöhen. Für die kommerzielle Nutzung müssen Ingenieure auch Bauformen optimieren, Impedanzanpassung vornehmen und Energiespeicherstrategien (kleine Kondensatoren oder Dünnschichtakkus) integrieren, um die variable Leistung auszugleichen.

Fazit

Die von der Peking‑Universität geleitete Studie stellt einen wichtigen Materialfortschritt auf dem Weg zu selbstversorgenden, tragbaren Elektroniken dar. Indem ein n‑Typ thermoelektrisches Elastomer gezeigt wird, das unter großen Dehnungen leitfähig bleibt und von molekularer Dotierung profitiert, demonstriert die Arbeit, wie Körperwärme kontinuierlich in einer flexiblen, hautanliegenden Formfaktoren genutzt werden kann. Fortgesetzte Fortschritte bei Stabilität, Integration und Fertigung werden entscheiden, wie schnell diese Technologie von Laborprototypen zu alltäglichen Gesundheitsmonitoren, Kleidungsstücken und implantierbaren Systemen übergeht, die auf häufiges Nachladen verzichten.

Quelle: techxplore

Kommentar hinterlassen