8 Minuten

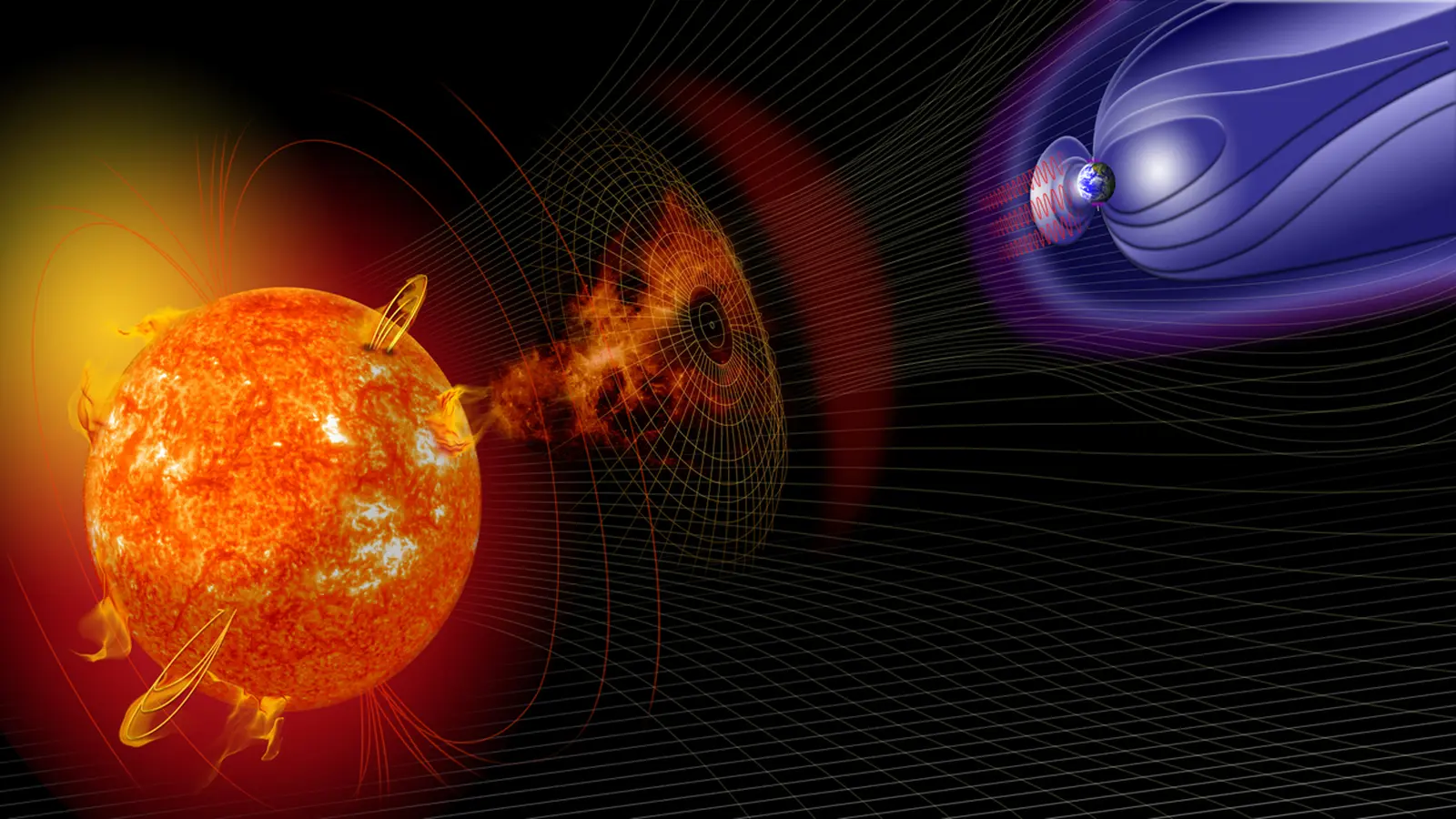

Im Mai 2024 wurde die Erde von einem der heftigsten geomagnetischen Superstürme der letzten Jahrzehnte getroffen. Beobachtungen des japanischen Satelliten Arase sowie Daten von bodengestützten Netzwerken zeigten, wie die schützende Plasmahülle unseres Planeten unter einem extremen solaren Druck zusammenbrach und warum ihr Wiederaufbau Tage und nicht Stunden dauerte. Diese neuen Messungen verändern die wissenschaftliche Einschätzung darüber, wie Weltraumwetter Satelliten, GPS und Funkkommunikation beeinflusst.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben erstmals detaillierte Beobachtungen dazu gewonnen, wie ein Supersturm die Plasmasphäre der Erde komprimiert hat und warum sich die Erholung mehr als vier Tage hinzog – mit Folgen für Navigations- und Kommunikationssysteme.

Was geschah während des Mother’s-Day-Sturms?

Am 10. und 11. Mai 2024 löste eine Abfolge starker Sonneneruptionen einen geomagnetischen Supersturm aus – den heftigsten seit mehr als zwei Jahrzehnten. Teils als "Gannon"- oder Muttertagssturm bezeichnet, traf ein intensiver Strom geladener Teilchen und magnetischer Energie auf die Magnetosphäre der Erde und drückte die Plasmasphäre zusammen, jene Region aus kaltem, dichtem Plasma, die mit dem Planeten mitrotiert.

Geomagnetische Superstürme sind selten und treten typischerweise im Abstand von 20 bis 25 Jahren auf. Wenn sie aber auftreten, wirken ihre Effekte weitreichend im erdnahen Raum: Satellitenhardware kann gestört werden, die Genauigkeit von GPS nimmt ab und Funkverbindungen werden unzuverlässig. Während dieses Ereignisses wurden Polarlichter, die normalerweise auf polare Breiten beschränkt sind, bis in mittlere Breitengrade wie Japan, Mexiko und Teile Südeuropas hineingedrückt – dramatische nächtliche Lichtschauspiele weit entfernt von den Polarregionen.

Arases Beobachtungen aus erster Reihe

Der von JAXA 2016 gestartete Satellit Arase (auch ERG genannt) trägt Instrumente zur Messung von Plasmablasen, Teilchen, Plasmawellen und Magnetfeldern innerhalb der Plasmasphäre. Während des Sturms im Mai 2024 befand sich Arase glücklicherweise in einer günstigen Umlaufbahn und lieferte kontinuierliche In-situ-Messungen der Plasmasphäre, als diese auf bisher nicht so direkt registrierte Höhen zusammengepresst wurde.

Normalerweise erstreckt sich die Plasmasphäre bis in etwa 44.000 km Höhe, doch Arase beobachtete, wie die äußere Grenze innerhalb von nur neun Stunden auf rund 9.600 km kollabierte – also auf etwa ein Fünftel des üblichen Ausmaßes. Diese dramatische Kontraktion und das anschließende langsame Wiederauffüllen zeichnen das bislang klarste Bild davon, wie extreme solare Einflüsse die Plasmaumgebung um die Erde umgestalten und damit Satelliten und bodengestützte Systeme exponieren.

Wie Forschende Raumfahrzeuge- und Bodendaten kombinierten

Das Team verknüpfte Arases Teilchen- und Feldmessungen mit Messdaten von Netzwerken bodengebundener GPS-Empfänger, um Änderungen der Ionosphärendichte zu verfolgen. Die Ionosphäre – jene obere Schicht der Erdatmosphäre mit hoher Dichte an geladenen Partikeln – versorgt die Plasmasphäre mit Ionen, die nach oben driften und sie nach Störungen wieder auffüllen. Durch die gleichzeitige Beobachtung beider Schichten konnten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht nur die Kompression selbst, sondern auch die Prozesse identifizieren, die die Erholung verzögerten.

Ein seltenes Polarlicht in niedrigen Breiten, fotografiert in Rikubetsu, Japan, während des Supergeomagnetsturms im Mai 2024 – dem stärksten seit über 20 Jahren. Dieser Sturm rief eine extreme Kompression der Plasmasphäre hervor, erstmals direkt durch Satellitenmessungen dokumentiert.

Warum die Erholung mehr als vier Tage dauerte

Nach der anfänglichen Kompression hatten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erwartet, dass sich die Plasmasphäre innerhalb eines oder zweier Tage wieder auffüllt. Stattdessen dauerte die Erholung mehr als vier Tage – die längste Auffüllzeit, die Arase seit Beginn seiner Beobachtungen im Jahr 2017 registriert hat. Die Forschenden führten die Verzögerung auf ein Phänomen zurück, das als "negativer Sturm" bezeichnet wird und großräumig die Teilchendichten in der Ionosphäre reduziert.

Negative Stürme treten auf, wenn intensive solare Energieeinträge die Chemie der oberen Atmosphäre verändern. Im konkreten Fall führte die Erwärmung in polnahen Regionen letztlich zu einem weit verbreiteten Rückgang der Sauerstoffionen in der Ionosphäre. Diese Sauerstoffionen spielen normalerweise eine wichtige Rolle bei der Produktion leichterer Wasserstoffionen, die aufsteigen und die Plasmasphäre wieder auffüllen. Als diese Quelle ausdünnte, verlangsamte sich der Wiederaufbau der Plasmasphäre deutlich.

Die gesamte Kette – von extremer magnetosphärischer Kompression über polare Erwärmung bis hin zu chemischen Änderungen in der Ionosphäre – liefert eine mechanistische Erklärung für die verzögerte Erholung und verknüpft Prozesse, die in früheren Beobachtungen nur lose zusammengedacht worden waren.

Auswirkungen auf Satelliten, Navigation und Vorhersage

Die praktischen Folgen einer mehrtägigen Störung der Plasmasphäre sind beachtlich. Während des Sturms meldeten mehrere Satelliten elektrische Anomalien oder verloren Telemetrie. Die Genauigkeit von GPS-Positionierungen verschlechterte sich, und Kurzwellenfunkverbindungen erlitten Ausfälle oder starke Störungen. Für Luftfahrt, Schifffahrt und kritische Infrastrukturen, die auf präzise Navigation und Zeitinformationen angewiesen sind, können solche Beeinträchtigungen in weitere betriebliche Risiken übergehen.

Aus Sicht der Raumwetterprognose heben die neuen Beobachtungen eine Schwachstelle hervor: Derzeitige Modelle sagen oft die unmittelbare Störung recht gut voraus, unterschätzen aber, in welchem Maße chemische Veränderungen in der oberen Atmosphäre die Wiederherstellung behindern können. Die Einbeziehung gekoppelter Prozesse – Magnetosphäre, Ionosphäre und Thermosphären-Chemie – in operative Weltraumwettermodelle wird Prognosen verbessern und die Risikominderung für Satellitenbetreiber und Dienstleister erleichtern.

Fachliche Einschätzung

"Direkte Messungen einer Mission wie Arase sind von unschätzbarem Wert, weil sie die raschen, lokalen Veränderungen erfassen, die globale Modelle leicht übersehen können", sagt Dr. Elena Morales, Raumphysikerin, die nicht an der Studie beteiligt war. "Die Beobachtung, dass die Plasmasphäre auf unter 10.000 km zusammenschnurrte und dann lange brauchte, um sich zu erholen, zeigt, wie eng verzahnt das System ist – von Sonnenstürmen bis zur Atmosphärenchemie. Das gibt klare Hinweise, worauf sich Überwachung und Modellverbesserung konzentrieren sollten."

Dr. Atsuki Shinbori und seine Kolleginnen und Kollegen an der Nagoya University betonten, dass die Kombination von Satelliten- und bodengebundenen Datensätzen entscheidend war, um das Ereignis zu diagnostizieren. Ihre Analyse, veröffentlicht in Earth, Planets and Space, liefert nicht nur ein Benchmark-Ereignis, sondern auch neue Zwänge für Modelle, die extreme Weltraumwetter-Szenarien simulieren wollen.

Ausrichtung auf Überwachung und Resilienz

Strategien zur Verringerung der Verwundbarkeit sollten das in-situ-Monitoring der Plasmasphäre ausbauen, weltweite Netze von Ionosphären-Sensoren verbessern und den Echtzeit-Datenaustausch zwischen Raumfahrtagenturen und kommerziellen Satellitenbetreibern stärken. Modellfortschritte müssen zudem adressieren, wie in der oberen Atmosphäre depositierte Energie die chemische Zusammensetzung verändert – denn diese Chemie entscheidet maßgeblich darüber, wie schnell sich die Raumumgebung wieder normalisiert.

Zusätzlich zu technischen Maßnahmen ist die Operationalisierung verbesserter Warnketten wichtig: Betreibern von GNSS-Systemen, Fluggesellschaften, Schifffahrtsunternehmen und Betreibern kritischer Infrastrukturen sollten klare, standardisierte Protokolle zur Verfügung stehen, die auf erweiterten Raumwettervorhersagen und Echtzeit-Messungen basieren. Szenarien-basierte Übungen und redundante Navigations- und Kommunikationslösungen können helfen, Auswirkungen zu mildern, wenn geomagnetische Superstürme auftreten.

Für die interessierte Öffentlichkeit war der Muttertagssturm vor allem eine ungewöhnliche Himmelserscheinung; für Wissenschaftlerinnen und Betreiber war er eine eindringliche Erinnerung daran, dass seltene solare Ereignisse lang anhaltende, systemweite Effekte hervorbringen können. Während die Sonnenaktivität im 11-Jahres-Zyklus schwankt, werden die Lehren aus dem Mai 2024 dazu beitragen, wie wir zukünftige Stürme überwachen, vorhersagen und darauf reagieren.

Technisch unterfüttert stehen dabei einige Schlüsselbereiche im Fokus der Forschung: verbesserte Parametrisierung der Teilchenbeschleunigung im Erdmagnetfeld, genauere Modelle der Plasmasphären-Dynamik unter variablem solarem Winddruck, und feinere Beschreibung der Reaktionswege in der Ionosphärenchemie, insbesondere der Rolle von Sauerstoff- und Wasserstoffionen. Weitere Missionskonzepte sehen mehrere koordinierte Satelliten vor, um räumliche und zeitliche Variabilität simultan zu erfassen – das ist besonders wichtig, weil Plasmasphärenkontraktionen sehr lokal und schnell ablaufen können.

Darüber hinaus zeigen die Ereignisse, wie wichtig internationale Zusammenarbeit ist: Weltraumwetter ist ein globales Problem, das Daten-Sharing, abgestimmte Messkampagnen und koordinierte Modellentwicklung zwischen Forschungseinrichtungen, Raumfahrtagenturen und Industrie erfordert. Durch gemeinsame Standards für Datenformate, offene Repositorien und interoperable Prognosesysteme lässt sich die kollektive Fähigkeit zur Risikoabschätzung verbessern.

Schließlich sollten Betreiber von Satellitenflotten die Erkenntnisse nutzen, um Resilienzmaßnahmen zu implementieren: robuste Elektronikdesigns, verbesserte Abschirmsysteme, adaptive Betriebsmodi während extremer Ereignisse und vollständige Telemetrie-Backups helfen, Ausfälle zu reduzieren. Für die zivile Luftfahrt sind alternative Navigationsverfahren und verbesserte Betriebshandbücher für Fälle mit beeinträchtigter Satellitengenauigkeit empfehlenswert.

Zusammengefasst verdeutlicht der Mai-2024-Sturm die komplexen Wechselwirkungen zwischen Sonne, Magnetosphäre, Ionosphäre und Thermosphäre. Durch kombinierte In-situ- und bodengestützte Beobachtungen konnten Forschende erstmals ein vollständigeres Bild dieses Mechanismus gewinnen, das sowohl die Grundlagenforschung zur Plasmasphäre als auch die angewandte Raumwettervorhersage nachhaltig beeinflussen wird.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen