10 Minuten

Mehr als 13 Milliarden Jahre nach dem Urknall könnte ein leises Flüstern von Wasserstoffatomen endlich verraten, wie die ersten Sterne entstanden sind. Indem Astronominnen und Astronomen das uralte 21‑Zentimeter‑Radiomuster rekonstruieren, das im frühen Universum zurückblieb, entwickeln Forschende neue Methoden, um die Massen und das Verhalten der allerersten Sternengeneration abzuschätzen — obwohl diese Sterne einzeln zu schwach und zu weit entfernt sind, um sie direkt zu beobachten. Die Analyse des 21‑cm‑Signals liefert damit statistische und physikalisch belastbare Einblicke in Eigenschaften von Population‑III‑Sternen, ihre Umgebung und die frühen Phasen der Galaxienbildung.

Warum ein Funkflüstern für die Kosmische Morgendämmerung wichtig ist

Stellen Sie sich das frühe Universum als einen riesigen, kalten Nebel vor. Während vielerzig Millionen Jahre nach dem Urknall bestand dieser Nebel überwiegend aus neutralem Wasserstoff. Dann schalteten sich die ersten Sterne ein, bestrahlten ihre Umgebung mit Ultraviolett‑ und Röntgenstrahlung und verwandelten den einheitlichen Nebel in eine strukturierte Landschaft aus Gas und Ionisationsblasen. Dieser Wendepunkt wird als Kosmische Morgendämmerung (Cosmic Dawn) bezeichnet und markiert den Moment, an dem kosmische Dunkelheit allmählich von Sternenlicht durchbrochen wurde.

Der Schlüssel zur Untersuchung dieser Epoche ist das 21‑Zentimeter‑Signal — eine sehr schwache Radiostrahlung, die bei der hyperfeinen Übergangs‑Emission neutraler Wasserstoffatome entsteht. Dieses Signal durchquert mehr als 13 Milliarden Jahre Raumzeit und trägt charakteristische Spuren der Strahlungsfelder, Temperaturen und des Ionisationsgrades des frühen intergalaktischen Mediums (IGM). Da optische Teleskope wie das James Webb Space Telescope (JWST) nicht in der Lage sind, einzelne Population‑III‑Sterne direkt aufzulösen, öffnet die Radioastronomie ein komplementäres Fenster: Sie liefert statistische Fingerabdrücke ganzer Sternpopulationen und ihrer Überreste, etwa Röntgen‑Binaries oder frühe Schwarze Löcher.

Die Beobachtung des 21‑cm‑Signals erlaubt es, mehrere physikalische Prozesse simultan zu verfolgen: die Anheizung des Gases durch Röntgenquellen, die Kopplung der Wasserstoff‑Spin‑Temperatur an die Strahlungsfelder (Wouthuysen‑Field‑Effekt), sowie die schrittweise Ionisation durch UV‑Photonen. Zusammen formen diese Prozesse die zeitliche Entwicklung und das spektrale Erscheinungsbild des Signals, sodass aus Messungen zu bestimmten Frequenzen bzw. Rotverschiebungen Rückschlüsse auf die ersten Leuchtquellen gezogen werden können. Für die Erforschung der Kosmischen Morgendämmerung sind Begriffe wie 21‑cm‑Cosmology, Intergalactic Medium, Population III und X‑ray heating deshalb zentral.

Neue Modellierung verbindet das 21‑cm‑Muster mit Sternmassen

Ein internationales Team unter Leitung von Forschenden der University of Cambridge hat gezeigt, dass Form und zeitliche Entwicklung des 21‑Zentimeter‑Signals empfindlich auf die Massenverteilung der ersten Sterne reagieren – der sogenannten Population‑III‑Sterne. Indem die Studie realistische primordialchemische Prozesse sowie Strahlungsphysik in großmaßstäbliche kosmologische Simulationen integrierte, demonstrierte das Team, dass kommende Radioexperimente zwischen Szenarien unterscheiden könnten, in denen frühe Sterne überwiegend massiv waren, und solchen, in denen eher geringere Massen dominierten.

Die Modellrechnungen berücksichtigen detailliert die Kopplung von Lyman‑α‑Photonen, die Röntgenheizung durch frühe Hochenergiefelder sowie die Entwicklung des Ionisationsgrades. Solche multidimensionalen Simulationen koppeln Halo‑Wachstum, Sternentstehungsraten, Spektren der ersten Sterne und die Entstehung kompakter Überreste, um Vorhersagen für sowohl die globalen Signaturen als auch räumliche Fluktuationen des 21‑cm‑Signals zu liefern. Die Sensitivität des Signals gegenüber Parameteränderungen macht es zu einem robusten diagnostischen Werkzeug, um die Initialmassefunktion und die Strahlungs‑Outputcharakteristika von Population‑III‑Sternen einzugrenzen.

Von besonderer Bedeutung ist, dass das Modell Beiträge von Röntgen‑Binaries einbezieht — Systeme, in denen ein normaler Stern einen kompakten Überrest wie einen Neutronenstern oder ein Schwarzes Loch umkreist. Wenn Population‑III‑Sterne sterben, hinterlassen viele von ihnen solche kompakten Objekte; durch Akkretion entstandene Röntgenstrahlung erwärmt und ionisiert das umliegende Gas und hinterlässt deutliche Merkmale im 21‑cm‑Signal. Frühere Studien haben dieses Signal oft unterschätzt, weil sie die Anzahl und Helligkeit dieser frühen X‑ray‑Binaries nicht vollständig berücksichtigt haben. Die Cambridge‑Studie nutzt deshalb aktualisierte Sterndichtenmodelle und binäre Evolutionsszenarien, um realistischere Abschätzungen des Röntgen‑Outputs zu liefern.

REACH und SKA: zwei Instrumente, die der Morgendämmerung zuhören

REACH: eine fokussierte Antenne für globale Signaturen

REACH (Radio Experiment for the Analysis of Cosmic Hydrogen) ist ein kalibriertes Antennenexperiment, das darauf ausgelegt ist, das himmelsmittelbare 21‑cm‑Signal nachzuweisen. Obwohl es sich noch in der Kalibrierungsphase befindet, zielt REACH darauf ab, den globalen Radio‑Glow zu messen, der Informationen über das zeitliche Auftreten des ersten Lichts, den Beginn der Röntgenanheizung und das Aufkommen der ultravioletten Strahlung aus frühen Sternen kodiert. Die Herausforderung besteht darin, äußerst präzise Instrumentenkalibrationen und Foreground‑Modelle zu kombinieren, damit die wenigen Millikelvin starken kosmologischen Signale von astrophysikalischen und terrestrischen Störquellen getrennt werden können.

REACH verfolgt einen modellbasierten Ansatz zur Foreground‑Subtraktion, nutzt parametrische und nichtparametrische Methoden zur Trennung von irdischen Störungen und legt besonderen Wert auf instrumentelle Systematikfehler. Durch hochpräzise Messungen der globalen 21‑cm‑Kurve kann REACH beispielsweise die mittlere Temperaturentwicklung des IGM und den Beginn der Lyman‑α‑Kopplung bestimmen — Schlüsselinformationen, um zwischen verschiedenen Population‑III‑Szenarien zu unterscheiden.

SKA: Fluktuationen quer über den Himmel kartieren

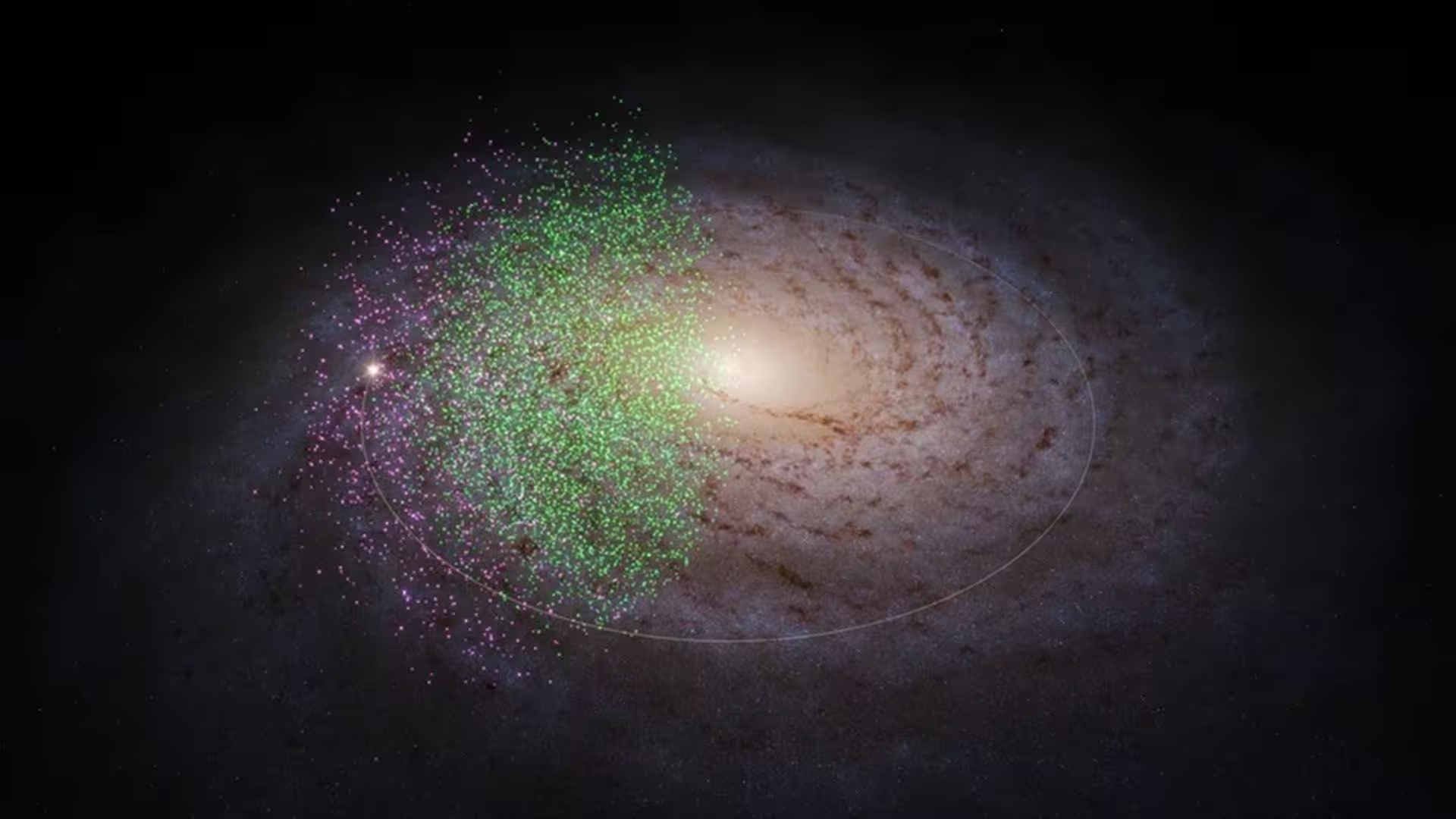

Das Square Kilometre Array (SKA) ist eine wesentlich größere Anlage im Bau, die räumliche Fluktuationen des 21‑cm‑Signals abbilden wird. Anstatt einzelne Sterne darzustellen, wird SKA die großskalige Struktur des neutralen Wasserstofffeldes kartieren und damit zeigen, wie sich ionisierte Gasblasen während der Kosmischen Morgendämmerung und der späteren Epoche der Reionisation ausbreiteten und verschmolzen. Die drei‑dimensionale Karte aus verschiedenen Frequenzen (entsprechend Rotverschiebungen) ermöglicht eine direkte Untersuchung der statistischen Patchigkeit des IGM, von Power‑Spectra bis hin zu höherer Ordnung der Korrelationen.

SKA nutzt seine enorme Sensitivität und Auflösungsfähigkeit, um Fluktuationsamplituden, räumliche Skalen und anisotrope Effekte zu messen, die Rückschlüsse auf die typischen Leuchtkräfte, Massen und räumliche Verteilung der frühesten Quellen erlauben. In Kombination mit REACH ergeben sich somit komplementäre Daten: REACH legt die zeitliche Gesamtentwicklung fest, während SKA die räumliche Struktur und die statistische Verteilung auflöst — zusammen können sie Parameterräume der Population‑III‑Modelle erheblich einschränken.

Die Kombination dieser Experimente ist für die 21‑cm‑Kosmologie zentral: globale Messungen setzen die zeitliche Basis, räumliche Messungen liefern die räumliche Dimension. Zusammen ermöglichen sie die Ableitung physikalischer Eigenschaften wie Sternbildungsraten, spektrale Energieverteilungen und die Häufigkeit kompakter Überreste in frühen Sternpopulationen.

Was die neue Studie fand und warum es wichtig ist

Das von Cambridge geleitete Team erstellte prädiktive Vorlagen (Templates) des 21‑cm‑Signals unter verschiedenen Annahmen über Population‑III‑Sternmassen, der Effizienz ultravioletter Strahlung und des Röntgenoutputs aus Binärsystemen. Die Analysen zeigen, dass Zeitpunkt und Amplitude von Absorptions‑ und Emissionsmerkmalen im 21‑cm‑Spektrum sich messbar verschieben, wenn die ersten Sterne deutlich massereicher sind oder wenn Röntgenheizung dominanter wirkt. Solche Verschiebungen betreffen sowohl die Tiefen der Absorptionsminima als auch die Breite und Lage der anschließenden Emissionsmaxima.

Kurz gesagt: Das 21‑cm‑Signal ist nicht nur ein „Thermometer“ und eine „Uhr“ für das frühe Universum — es fungiert auch als grober Maßstab für stellare Massenverteilungen. Erkenntnisse darüber, ob die ersten Sterne typischerweise hunderte oder nur wenige zehn Sonnenmassen hatten, beeinflussen unser Verständnis der frühen Metalldotierung, der frühen Schwarzen‑Loch‑Seeding‑Prozesse und der Mechanik von Rückkopplungsprozessen, die spätere Sternentstehung regulieren. Werden die vorhergesagten Signaturen von REACH und SKA nachgewiesen, könnten Astronominnen und Astronomen ableiten, ob die ersten Sterne enorme Riesen waren oder eher moderate Massen dominierten — und wie ihre Endstadien das Universum mit X‑ray‑Quellen gesät haben, die die anschließende Sternentstehung beeinflussten.

Wie Professorin Anastasia Fialkov vom Institute of Astronomy in Cambridge, Co‑Autorin der Studie, formulierte: „Dies ist eine einzigartige Gelegenheit zu verstehen, wie das erste Licht des Universums aus der Dunkelheit hervorging. Der Übergang von einem kalten, dunklen Universum zu einem, das von Sternen erfüllt ist, ist eine Geschichte, die wir gerade erst beginnen zu entschlüsseln.“ Ihre Aussage unterstreicht die Kombination aus Beobachtung, Simulation und physikalischem Verständnis, die nötig ist, um die komplexen frühen Entwicklungsphasen kosmischer Strukturen zu rekonstruieren.

Folgen für Kosmologie und Galaxienbildung

Die Kenntnis der Massenverteilung von Population‑III‑Sternen hat weitreichende Konsequenzen. Massive erste Sterne produzieren andere chemische Ausbeuten und hinterlassen andere Schwarze‑Loch‑Überreste als geringere Massen, wodurch frühe Metallanreicherung, Molekülbildung und die Bedingungen für spätere Sternentstehung verändert werden. Massive Sterne können zudem schnell in massereiche Schwarze Löcher kollabieren, die als Saatkörner für spätere supermassereiche Schwarze Löcher dienen könnten. In der Folge beeinflusst die frühe Röntgenanheizung den thermischen Zustand des IGM, was wiederum die Jeans‑Masse, die Fragmentation von Gaswolken und damit die Bildung nachfolgender Generationen von Sternen und Galaxien verändert.

Darüber hinaus hilft eine bessere Einschränkung früher Röntgenquellen, Modelle des frühen Schwarzen‑Loch‑Wachstums und der Bildung binärer Systeme zu verfeinern — Prozesse, die direkt mit Beobachtungen in Röntgen-, Infrarot‑ und Radiobändern verknüpft sind. Die Synergie zwischen 21‑cm‑Radioexperimenten und Teleskopen wie JWST sowie kommenden Röntgenobservatorien liefert somit ein reichhaltiges, mehrwelliges Bild des jungen Universums und erhöht die Aussagekraft von Modellvergleichen.

Expert Insight

„Radioastronomie bietet uns ein statistisches Mikroskop für Epochen, die wir nicht direkt abbilden können“, sagt Dr. Maya Hossain, eine Astrophysikerin, die nicht an der Studie beteiligt war. „Indem wir globale Signale von Instrumenten wie REACH mit räumlichen Karten von SKA kombinieren, können wir damit beginnen, die Rollen von ultravioletter und Röntgenstrahlung bei der Formung der frühesten Galaxien zu entwirren. Es ist, als würde man ein Foto rekonstruieren, das nur durch seine Nachhallmuster im Raum erhalten blieb.“ Diese Sicht betont die komplementären Stärken statistischer und räumlicher Messungen der 21‑cm‑Kosmologie.

Herausforderungen und der weitere Weg

Der Nachweis und die Interpretation des 21‑cm‑Signals bleiben technisch anspruchsvoll. Vordergrundkontaminationen durch unsere Milchstraße und von Menschen erzeugte Funkstörungen sind um mehrere Größenordnungen heller als das kosmologische Signal und erfordern sorgfältige Kalibrierung, Beobachtungsstrategien und präzise Modellierung. REACH verfeinert Techniken zur Trennung dieser Vordergründe durch instrumentelle Kalibrierung, Messung der Antennencharakteristik und robuste statistische Methoden, während SKA auf gewaltige Rechenressourcen angewiesen sein wird, um schwache Fluktuationen über große Himmelsflächen zu extrahieren.

Zusätzlich zu terrestrischen Herausforderungen kommen Unsicherheiten in der Modellierung der frühen Sternenpopulationen hinzu: binäre Evolutionspfade, Sterndrehmoment‑Verteilungen, Metallarmut und die Spektralenergieverteilung der ersten Sterne beeinflussen direkt die 21‑cm‑Signaturen. Daher ist eine enge Verzahnung zwischen Simulationsarbeit, theoretischer Strahlungsphysik und Beobachtungsplanung nötig, um robuste Vorhersagen und Beobachtungsstrategien zu entwickeln.

Trotz dieser Schwierigkeiten liefern die neuen Modellierungen konkrete Zielvorlagen für die Beobachtungsprogramme von REACH, SKA und verwandten Experimenten und bieten eine klare Perspektive, welche Messungen besonders aussagekräftig wären. Sollten zukünftige Beobachtungen mit den prognostizierten Templates übereinstimmen, würde dies einen seltenen direkten Probezugang zu Eigenschaften der ersten Sterne eröffnen — ein Meilenstein auf dem Weg, zu verstehen, wie das komplexe Universum, das wir heute beobachten, aus einer anfänglich nahezu strukturlosen Frühphase hervorging.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen