9 Minuten

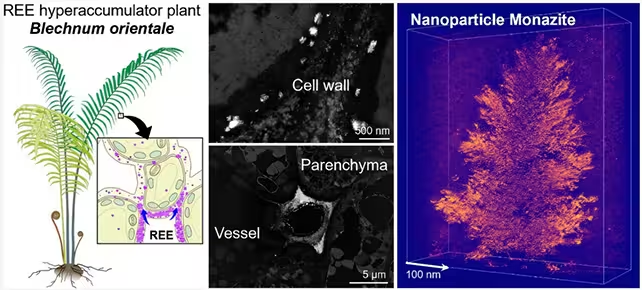

Forscher haben herausgefunden, dass bestimmte Farne in der Lage sind, Seltenerdmetalle (engl. rare earth elements, REE) zu konzentrieren, indem sie mikroskopisch kleine Monazit-Teilchen — ein REE-haltiges Mineral — innerhalb ihrer Gewebe bilden. Dieser pflanzengetriebene Prozess könnte einen neuen, umweltfreundlicheren Weg eröffnen, die Metalle zu gewinnen, die für Elektrofahrzeuge, Windturbinen und zahlreiche Hightech-Anwendungen unabdingbar sind. Die Beobachtung verbindet Botanik, Mineralogie und Rohstoffwissenschaft und legt nahe, dass biologische Prozesse unter bestimmten Umweltbedingungen funktionale Erzminerale direkt aus verwittertem Gestein oder Bodenphasen präzipitieren können.

Wie Farne Bodenmetalle in mikroskopisches Erz verwandeln

In Untersuchungen an Borreria orientale (B. orientale) identifizierten Wissenschaftler sehr kleine Monazit-Partikel, die sich nach längerem Kontakt mit verwitterten Böden innerhalb pflanzlicher Strukturen anreicherten. Monazit ist ein Phosphatmineral, das hauptsächlich leichte Seltenerdmetalle (LREE) wie Cer, Lanthan und gelegentlich auch Neodym sowie Thorium und andere Spurenelemente enthält. Traditionell wird Monazit aus Hartgesteinvorkommen oder aus schwermineralischen Sanden abgebaut. Die überraschende biologische Komponente ist, dass eine Pflanze offenbar Monazit direkt aus der gelösten Phase oder feinverteilten mineralischen Phasen ausfällen und sicher in Geweben sequestrieren kann.

Die zugrundeliegenden Mechanismen deuten auf mehrere miteinander verknüpfte Prozesse hin: Wurzelexsudate und organische Säuren können die Mobilisierung von REE aus primären Mineralen fördern; komplexbildende Liganden innerhalb der Pflanze (z. B. Phosphate, organische Säuren, Huminstoffe) können die Löslichkeit und Speziation der Metalle verändern; an bestimmten subzellulären Orten oder in interzellulären Räumen können Bedingungen wie pH, Ionenkonzentration oder Anionenverfügbarkeit die Übersättigung gegenüber REE-phosphaten begünstigen. Daraus folgt eine lokalisierte Ausfällung von Monazit oder monazit-ähnlichen Phasen. Solche feinkörnigen Minerale wurden mit hochauflösender Rasterelektronenmikroskopie (SEM), Transmissionselektronenmikroskopie (TEM), energiedispersiver Röntgenspektroskopie (EDX) und Röntgendiffraktometrie (XRD) charakterisiert, kombiniert mit quantitativen Methoden wie ICP-MS zur Bestimmung der REE-Konzentrationen in Pflanzenproben.

Die Entdeckung verpflichtet zu einem differenzierten Verständnis: Monazit in pflanzlichem Gewebe bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Pflanze „Erz“ im konventionellen Bergbausinn produziert, aber sie weist darauf hin, dass Biomasse als Konzentrat für technologisch relevante Elemente dienen kann. Solche biogenen Monazitkörnchen sind mikroskopisch klein, oft im Submikrometer- bis Mikrometerbereich, und ihre Mineralkomposition kann Varianz in der Anreicherung einzelner REE, Begleitstoffe und radioaktiver Elemente wie Thorium aufweisen. Für potenzielle Anwendungsszenarien – Phytomining, also die gezielte Kultivierung und Ernte von Pflanzen zur Metallrückgewinnung – sind nicht nur die Konzentration, sondern auch die Mineralform, Korngröße und Begleitstoffe entscheidend.

Es gibt erste Hinweise, dass das Phänomen nicht auf B. orientale beschränkt ist. Feldbeobachtungen und Probenanalysen deuten darauf hin, dass ein anderer Farn, Dicranopteris linearis, vergleichbares Verhalten zeigen könnte. Allerdings betonen die Forscher, dass direkte, reproduzierbare Nachweise bislang begrenzt sind und vergleichende Studien über verschiedene Arten, Bodenarten und Klimazonen notwendig sind, um Verbreitung und Häufigkeit dieser Biomineralisationsprozesse verlässlich zu bestimmen. Ökophysiologische Faktoren wie Wurzelarchitektur, Mykorrhiza-Assoziationen, Phosphatstoffwechsel und die Fähigkeit zur Toleranz gegenüber Metallstress werden als mögliche Einflussgrößen diskutiert. Zusätzlich sind Faktoren wie Boden-pH, vorhandene Phosphatquellen, Redoxbedingungen und die Verfügbarkeit kooperativer Mikrobiota kritisch für die Ausbildung solcher Biominerale.

Warum das für saubere Energie und kritische Lieferketten wichtig ist

Seltenerdmetalle sind unverzichtbar für permanente Magnetwerkstoffe (z. B. NdFeB-Magnete), die in Elektromotoren von Elektrofahrzeugen und in Windturbinen eingesetzt werden, sowie für bestimmte Batterie- und Elektronikkomponenten. Die derzeitigen Gewinnungs- und Aufbereitungsprozesse für REE sind oft energieintensiv, wasseraufwendig und mit chemischen Abfallströmen sowie Landnutzungsproblemen verbunden. Darüber hinaus ist die industrielle Produktion dieser Elemente geopolitisch konzentriert, was Versorgungsrisiken für Länder ohne eigene Ressourcen schafft. Phytomining — also die Nutzung von Pflanzen zur Aufnahme, Anreicherung und anschließenden Rückgewinnung von Metallen aus Böden oder Sedimenten — könnte eine ergänzende, potenziell geringere Umweltbelastung aufweisende Strategie bieten, wenn Biomasse als Träger für REE dient statt große Tagebaue oder energieintensive Aufbereitungsanlagen zu betreiben.

Die Vorteile einer pflanzenbasierten Strategie können mehrere Dimensionen umfassen: geringere direkte Boden- und Landschaftszerstörung als beim konventionellen Bergbau, teilweise geringerer Wasserverbrauch, Möglichkeit zur Nutzung marginaler oder kontaminierter Flächen zur Rohstoffgewinnung, und Potenzial zur Dezentralisierung der Rohstoffversorgung. Aus Sicht der Kreislaufwirtschaft können angebaute Biomassen als Rohstoffquelle dienen, die nach der Ernte thermisch oder chemisch verarbeitet wird, um REE zurückzugewinnen. Gleichzeitig sind die möglichen Umweltkosten und Risiken nicht zu vernachlässigen: die Anwesenheit von Begleit- oder Schadstoffen (beispielsweise Thorium in Monazit) stellt Herausforderung für sichere Handhabung, Endverarbeitung und Entsorgung dar und erfordert strenge regulatorische und technische Lösungen.

In einem kürzlich in Environmental Science & Technology veröffentlichten Artikel formulieren die Autorinnen und Autoren: „Diese Entdeckung beleuchtet nicht nur die Anreicherung und Sequestrierung von REE während chemischer und biologischer Verwitterungsprozesse, sondern eröffnet auch neue Möglichkeiten für die direkte Rückgewinnung funktionaler REE-Materialien.“ Weiter führen sie aus: „Diese Arbeit untermauert die Machbarkeit von Phytomining und führt einen innovativen, pflanzenbasierten Ansatz für eine nachhaltigere Entwicklung von REE-Ressourcen ein.“ Solche Aussagen unterstreichen, dass die Forschung nicht nur grundlegend geochemische Prozesse beleuchtet, sondern zugleich angewandte Perspektiven eröffnet — von Labormethoden zur Isolation biogener Minerale bis zu Pilotprojekten in situ.

Nächste Schritte: Vom pflanzlichen Erz zu nutzbaren Metallen

Die aktuelle Forschungsagenda konzentriert sich auf die Entwicklung von Aufbereitungstechniken, die es erlauben, Monazit aus pflanzlichem Gewebe effizient zu lösen, zu separieren und anschließend in seine Komponenten-REE aufzuspalten, ohne nennenswerte Verluste oder starke Umweltauswirkungen. Lösungsansätze reichen von thermischen Vorbehandlungen (Pyrolyse, Aschebildung) über mechanische Fraktionierung und Dichteseparation bis hin zu hydrometallurgischen Verfahren (z. B. saure oder basische Auslaugung, ionenaustauschende Harze, Solvent-Extraction) sowie biotechnologischen Prozessen (Bioleaching, enzymatische Aufschlüsse). Jeder dieser Wege hat Vor- und Nachteile in Bezug auf Wirkungsgrad, Energie- und Chemikalienbedarf, Skalierbarkeit und Umgang mit Nebenstoffen wie radioaktiven Elementen.

Eine der besonderen Herausforderungen ist die schonende Extraktion von feinkörnigem Monazit aus einer organischen Matrix: Pflanzengewebe enthalten organische Bindungen und Matrixsubstanzen, die die Mineralphasen umhüllen oder chemisch komplexieren können. Eine häufig vorgeschlagene Strategie beginnt mit der kontrollierten Trocknung und Pyrolyse von Biomasse, um organische Bestandteile zu entfernen und mineralische Phasen als Asche zu konzentrieren; anschließend können die mineralischen Rückstände hydrometallurgisch behandelt werden, um REE selektiv zu lösen. Alternative Ansätze zielen darauf ab, Monazit direkt zu präzipitieren und zu separieren, beispielsweise durch gezielte Modifikation der Pflanzenphosphor- und Metallaufnahme oder durch nachgeschaltete physikalische Trennverfahren.

Wirtschaftlich ist die Frage nach Ertrag pro Fläche und Zeit, Erntezyklen, Landnutzungskonflikten und Gesamtkosten zentral. Phytomining wird nur dann konkurrenzfähig, wenn die REE-Konzentrationen in der Biomasse ausreichend hoch sind, die Ernte- und Verarbeitungslogistik effizient gestaltet wird und Umwelt- und Entsorgungskosten für Begleitstoffe (z. B. Thorium) technisch beherrschbar und regulatorisch zulässig sind. Ökonomische Modellierungen und Lebenszyklusanalysen (Life Cycle Assessment, LCA) sind notwendig, um die Umweltbilanz gegenüber konventionellem Bergbau, Importlösungen und Recyclingrouten zu vergleichen. Zudem spielt die Standortwahl eine wichtige Rolle: Böden mit erhöhten, aber nicht zu hohen Ausgangskonzentrationen oder mit sekundär angereicherten REE-Phasen könnten sich besser für Phytomining eignen als stark verarmte oder extrem kontaminierte Standorte.

Weitere Forschungsfragen betreffen ökologische Risiken und Chancen. Das gezielte Anpflanzen von Metallakkumulatoren kann ökosystemare Interaktionen beeinflussen — etwa durch Veränderungen des Bodenmikrobioms, Nährstoffhaushalts oder durch die Attraktion von Herbivoren, die Pflanzenmaterial mit erhöhten Metallgehalten konsumieren könnten. Deshalb müssen Risiken für Nahrungsketten, Biodiversität und Bodengesundheit bewertet und geeignete Managementmaßnahmen entwickelt werden. Zusätzlich eröffnen sich Chancen für eine Doppel- oder Mehrfachnutzung von Flächen: in agroforstlichen Systemen könnten bestimmte Pionierpflanzen oder Farne auf marginalen Flächen Kulturpflanzen ergänzen, ohne diese zu konkurrenzieren, wenn die Systeme sorgfältig geplant und überwacht werden.

Langfristig könnte eine erfolgreiche Integration von Phytomining in Rohstoffstrategien die Resilienz von Lieferketten erhöhen: dezentrale, naturnahe und potenziell weniger umweltintensive Produktionen würden die Abhängigkeit von wenigen großen Förderregionen mindern. Gleichzeitig bleibt ein starker Forschungs- und Entwicklungsbedarf: valide Pilotstudien unter unterschiedlichen klimatischen und geologischen Bedingungen, standardisierte Analyseprotokolle zur Bestimmung biogener Mineralphasen, technologische Optimierung der Ernte- und Verarbeitungsprozesse sowie rechtliche und ökonomische Rahmenbedingungen.

Weitere Untersuchungen werden prüfen, wie weit verbreitet die Fähigkeit zur Monazitbildung über Pflanzenarten und Ökosysteme hinweg ist. Charakterisierungsexperimente sollten dabei verschiedene analytische Ebenen abdecken — von der Makro- und Mikroanreicherung in oberirdischen Organen über Wurzel- und Rhizosphärenprozesse bis zur atomaren Struktur der resultierenden Minerale. Interdisziplinäre Kooperationen zwischen Botanikern, Geochemikern, Materialwissenschaftlern und Ingenieuren sind erforderlich, um Mechanismen zu entwirren, Laborsignale in Feldrelevanz zu übersetzen und praktikable Methoden zur Rohstoffrückgewinnung zu entwickeln.

Der Fund markiert einen neuen Schnittpunkt zwischen Botanik, Geochemie und Rohstoffwissen und zeigt einen vielversprechenden, pflanzengetriebenen Weg zur Sicherung von Materialien, die für eine kohlenstoffärmere Zukunft benötigt werden. Wenn technologische, ökologische und ökonomische Hürden überwunden werden können, hat Phytomining das Potenzial, ein Teil eines diversifizierten und nachhaltigeren Portfolios an Strategien zur Gewinnung kritischer Rohstoffe zu werden — ergänzt durch Recycling, urbanes Mining und verantwortungsvollen konventionellen Abbau.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen