9 Minuten

Geowissenschaftler berichten, dass ein langsamer, verborgener Prozess tief unter unseren Füßen die tiefen 'Wurzeln' der Kontinente abträgt und dieses Material in den ozeanischen Mantel transportiert – und dass diese Bewegung Vulkanismus weit entfernt von Plattengrenzen antreibt. Neue geodynamische Simulationen und chemische Analysen deuten auf rollende „Mantelwellen“ als Ursache hin und liefern damit eine vereinheitlichende Erklärung für rätselhafte vulkanische Chemie und lang anhaltende ozeanische Eruptionen.

Kontinentalwurzeln von unten abtragen: die Mantelwellen-Idee

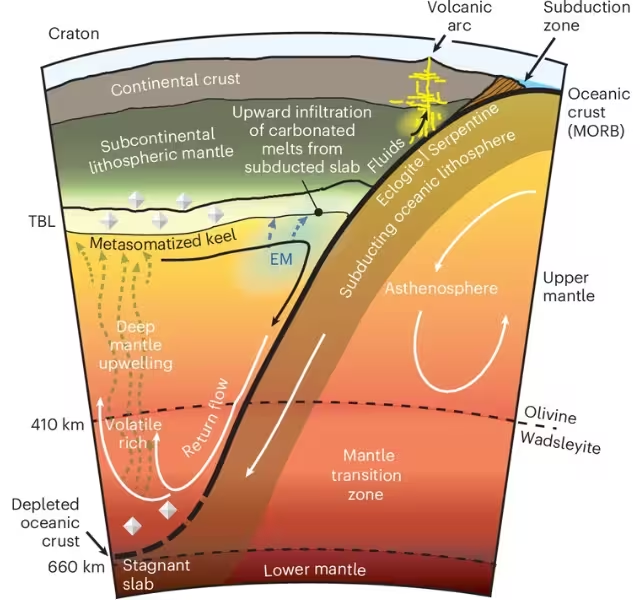

Wenn Kontinente auseinanderbrechen und neue Ozeanbecken entstehen, endet die Bewegung nicht an der Oberfläche. Laut einer Studie unter Leitung der University of Southampton setzt das Auseinanderbrechen subtile Instabilitäten im oberen Mantel frei, die sich entlang der Basen kontinentaler Platten ausbreiten. Diese langsam wandernden Mantelwellen, die in einer Tiefe von etwa 150 bis 200 Kilometern auftreten, wirken wie eine geologische Feile: Sie schaben, lösen und detachieren Fragmente der tiefen kontinentalen Wurzeln und transportieren sie seitlich in den ozeanischen Mantel.

Die abgelösten Stücke kontinentalen Materials reichern den umgebenden Mantel chemisch an. Über Millionen von Jahren liefern sie die Geschiebefelder für Schmelzen, die später am Meeresboden eruptieren oder Inselketten bilden, weit entfernt von modernen Kontinentalrändern. Solche Prozesse erklären, wie alter Krustenstoff in Regionen auftauchen kann, die geologisch weit von offensichtlichen Recycling- oder Zuführungsprozessen liegen.

Warum das ein langjähriges Rätsel löst

Geochemiker und Petrologen beobachteten über Jahrzehnte ein merkwürdiges Muster: Bereiche des ozeanischen Mantels erscheinen „kontaminiert“ mit Signaturen alter Kontinente, obwohl sie weit von Subduktionszonen oder klaren Mantelplumes entfernt liegen. Zu den früheren Erklärungen gehörten rezirkulierte Sedimente, die durch Subduktion in die Tiefe gezogen wurden, oder bereicherte Materialaufstiege aus tiefen Mantelplumes. Doch keine dieser Hypothesen deckt die ganze Bandbreite der Beobachtungen ab — insbesondere dort, wo bereicherte Regionen ein Mosaik verschiedener Gesteinsalter tragen oder in Gebieten ohne offensichtliche Plume-Aktivität auftreten.

Das Mantelwellen-Modell schließt diese Lücke. Kombinationen aus Simulationen und chemischen Analysen zeigen, dass beim Rifting der Kontinente entstehende Instabilitäten kontinentales Wurzelmaterial lateral über Entfernungen von mehr als 1.000 Kilometern transportieren können. Dieses Material mischt sich in den ozeanischen Mantel und versorgt Vulkanismus über Zeiträume von zehn bis hundert Millionen Jahren — lange nachdem die Kontinente auseinandergetrieben sind.

Thomas Gernon, Erstautor und Erdwissenschaftler an der University of Southampton, fasst es zusammen: "Seit Jahrzehnten wissen wir, dass Teile des Mantels unter den Ozeanen seltsam kontaminiert aussehen, als hätten Fragmente alter Kontinente ihren Weg dorthin gefunden." Die neue Arbeit erklärt plausibel, wie, wann und wie weit diese Kontamination reisen kann, und liefert damit eine kohärente Erklärung für vielfach beobachtete geochemische Anomalien.

Feldbelege: Inselketten im Indischen Ozean und Gondwana-Relikte

Feldbelege stützen das Modell. Eine Kette submariner Vulkane und Seamounts im Indischen Ozean, zu denen u. a. Christmas Island gehört, lag einst vor der Nordostküste Australiens, als Gondwana vor mehr als 150 Millionen Jahren zu zerbrechen begann. Diese Region zeigt keine klaren Plume-Indikatoren, weist jedoch bereits innerhalb von etwa 50 Millionen Jahren nach dem Kontinentalzerfall bereicherte Vulkanik auf, die dann allmählich abnimmt — ein Muster, das den Modellvorhersagen zur Mantelwellen-Transportdauer und zum Verfall entspricht.

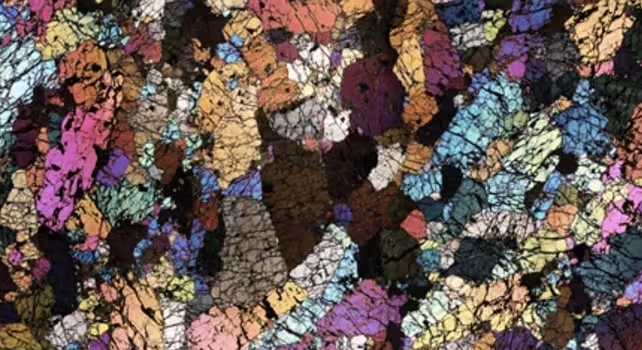

Detaillierte geochemische Fingerabdrücke in vulkanischen Gesteinen dieser Inseln offenbaren gemischte Alter und Zusammensetzungen, die eher mit eingetragenen Kontinentalfragmenten übereinstimmen als mit einer einzigen, punktförmigen Einspritzung aus dem tiefen Mantel. Isotopenverhältnisse (z. B. Sr-Nd-Pb-Hf) und Spurenelementmuster unterstützen eine Mischung von altem kontinentalem Krustenmaterial mit ozeanischem Mantel (MORB), was die Hypothese lateraler Einbringung stützt.

Diagramm, das zeigt, wie sich ein angereicherter Mantel (enriched mantle, EM) über Milliarden Jahre ansammelt. Die Diamant-Symbole zeigen Orte, an denen Diamanten wahrscheinlich akkumulieren.

Breitere Folgen: Diamanten, Hebung und das dynamische Gedächtnis der Erde

Die Folgen des Abtragens kontinentaler Wurzeln reichen weit über reinen Vulkanismus hinaus. Das Forschungsteam schlägt vor, dass dieselben Mantelwellen kimberlitische oder diamantführende Magmen anstoßen können, sodass Diamanten in überraschenden, spät- oder post-rifting Vulkanablagerungen auftauchen. Das ist konsistent mit dem Konzept, dass fragmente Kontinentalkruste, die typische Diamantträger und cratonale Signaturen enthält, in Bereiche gelangt, wo sie bei späteren Schmelzereignissen volatilisiert oder teilweise geschmolzen werden können.

Darüber hinaus können großräumige Mantelreorganisationen, die mit diesen Wellen einhergehen, langsame Hebungen kontinentaler Innenbereiche um mehr als einen Kilometer erzwingen. Solche Hebungen resultieren aus mechanischen Neuanordnungen, veränderter Mantelkonvektion und langfristiger Isostasie, und sie erzeugen einige der auffälligsten topographischen Höhenzüge unseres Planeten. Die Studie verknüpft damit Manteldynamik mit langfristiger Landschaftsentwicklung, was direkte Implikationen für Paläoklimatologie, Erosionsgeschichte und Sedimentationsmuster hat.

Sascha Brune, Geodynamiker an der University of Potsdam und Koautor, betont die Beharrlichkeit des Systems: "Wir haben festgestellt, dass der Mantel die Auswirkungen des Kontinentalbruchs noch lange spürt, nachdem sich die Kontinente getrennt haben. Das System schaltet sich nicht einfach ab, wenn ein neues Ozeanbecken entsteht." Anders gesagt: Die Plattentektonik hinterlässt im Mantel ein lang anhaltendes chemisches und mechanisches Erbe.

Der gesamte Faltungs- und Transportprozess ist für den Menschen glazial langsam — wortwörtlich um Größenordnungen langsamer als auch nur schnelle biologische Prozesse — doch über Zeiträume von zehn bis mehreren hundert Millionen Jahren ordnet er Material auf planetarischer Skala neu.

Die kristallinen „Wurzeln“ der Kontinente: repräsentativ für das Material, das Forschende zufolge entfernt und seitlich in den ozeanischen Mantel verfrachtet wird.

Methoden: Simulationen, Geochemie und seismische Hinweise kombinieren

Die Forschenden nutzten hochauflösende geodynamische Simulationen, um zu modellieren, wie thermische und mechanische Instabilitäten sich unter riftenden Kontinenten ausbreiten. Modellparameter umfassten Viskositätskontraste zwischen lithosphärischer Kruste, kontinentaler Wurzel und asthenosphärischem Mantel, Temperaturgradienten, Zugbelastungen während des Rifts und rheologische Schwellen, bei denen Material detachiert werden kann.

Diese numerischen Experimente wurden anschließend mit geochemischen Analysen von Vulkaniten aus weit entfernten ozeanischen Regionen abgeglichen. Vergleichsgrößen waren unter anderem:

- Transportdistanzen, wie sie in den Modellen vorkommen, und deren zeitliche Entwicklung;

- Isotopenverhältnisse (Sr, Nd, Pb, Hf) und Spurenelementmuster, die signalisierten, ob Material kontinentalen Ursprungs beigemischt war;

- Alterspopulationen in Proben, welche die Präsenz von Terranen unterschiedlicher Provenienz innerhalb eines Vulkanfeldes zeigen.

Die Übereinstimmung zwischen modellierten Transportwegen, den vorhergesagten Zeitfenstern für das Auftreten bereicherter Schmelzen und den tatsächlich gemessenen geochemischen Signaturen in eruptivem Material stärkt die Schlussfolgerung, dass Mantelwellen ein plausibler und effizienter Mechanismus zur Einschleppung kontinentaler Signaturen in den ozeanischen Mantel sind.

Zusätzlich zu Simulation und Geochemie sind seismische Studien eine wichtige Ergänzung: S-Wellen- und Tomographie-Mapping des oberen Mantels können heterogenes Material, diskontinuierliche Scherflächen und verdickte oder abgeschabte Lithosphärenreste sichtbar machen, die sich mit den Modellszenarien decken.

Technische Details und Validierungsstrategien

Zur Robustheit der Hypothese trugen die Forschenden mehrere Validierungsansätze bei:

- Sensitivitätsanalysen: Variation rheologischer Parameter und Rifting-Geschwindigkeiten, um zu prüfen, unter welchen Bedingungen Mantelwellen entstehen und persistieren.

- Multi-Isotopen-Ansatz: Kombination von Sr-Nd-Pb-Hf-Analysen mit seltenen Erden und Spurenelementen, um Mischmodelle quantifizierbar zu machen.

- Korrelation mit Paläorekonstruktionen: Rekonstruktion der Plattenpositionen zu Zeitpunkten des Rifts, um zu prüfen, ob die modellierten Transportwege mit der paläogeographischen Lage übereinstimmen.

Durch die Integration numerischer Modellierung mit Gesteinschemie und seismischen Daten demonstriert die Studie die Stärke multidisziplinärer Ansätze in der Erforschung von Plattentektonik und Manteldynamik.

Fachliche Einordnung und Bedeutung für Forschung und Exploration

Das vorgeschlagene Mantelwellen-Szenario hat weitreichende Implikationen für geowissenschaftliche Disziplinen:

- Für die Geochemie: Es bietet ein neues Framework, um isotopische Heterogenität des ozeanischen Mantels zu erklären, einschließlich der Existenz von EM-ähnlichen Signaturen (enriched mantle) fernab von Subduktionszonen.

- Für die Geodynamik: Es erweitert das Verständnis über Mechanismen des lateral‑ und vertikalen Materials-Transfers in der oberen Mantelschale, ergänzt klassische Modelle wie Delamination, Lithosphärenabblätterung (peeling) und Mantelplumes.

- Für die Exploration: Erkenntnisse über die Verteilung angereicherten Mantelmaterials können Hinweise liefern, wo bestimmte Rohstoffe (z. B. Diamanten, seltene Metalle) in der geologischen Vergangenheit konzentriert worden sind.

Die Kombination aus Modellvorhersagen und konkreten geochemischen Befunden macht die Mantelwellen-Hypothese zu einer wichtigen Referenz für künftige Studien zu Rifting, Ozeanaufbau und Mantelkonvektion.

Expert Insight

Dr. Elena Morales, Geophysikerin am Institute for Earth Physics, die nicht an der Studie beteiligt war, beschreibt die Ergebnisse als elegant und weitreichend: "Dieses Modell erklärt auf elegante Weise bislang diskrepante geologische und geochemische Beobachtungen. Es verändert unsere Sicht auf das langfristige Gedächtnis des Mantels und zeigt, dass Brüche Fingerabdrücke hinterlassen, die wir noch Millionen Jahre später lesen können. Für Explorationsgeologen und Modellierer der Tektonik ist diese Perspektive äußerst wertvoll."

Blickt man nach vorn, öffnet die Mantelwellen-Hypothese mehrere Forschungswege: Kartierung angereicherter Mantelpatches in Ozeanen, Datierung ihres Auftretens, Abschätzung ihres Beitrags zu vergangenen Vulkanismus‑Episoden, Verständnis der Rolle bei kontinentaler Hebung sowie Untersuchung folgenreicher Ressourcenbildungen.

Schlussbetrachtung

Die Vorstellung rollender Mantelwellen, die kontinentale Wurzeln abtragen und über große Entfernungen transportieren, verbindet numerische Modellierung, Geochemie, seismische Imagination und Feldbeobachtungen zu einem schlüssigen Geodynamik-Bild. Diese Mechanik erklärt nicht nur rätselhafte Signaturen im ozeanischen Mantel, sondern zeigt auch, wie tiefreichend und langlebig die Auswirkungen von Kontinentalzerfall sind. Das Konzept hat Relevanz für grundsätzliche Fragen der Erdphysik und praktische Bedeutung für das Verständnis von Ressourcendistribution, Landschaftsentwicklung und langfristigen Veränderungen in der Erdkruste.

Quelle: sciencealert

Kommentar hinterlassen