4 Minuten

Titan: Saturns größter Mond und ein Hauptziel der Astrobiologie

Titan, der größte Mond des Saturn, fasziniert Wissenschaftler seit Langem als eines der vielversprechendsten Ziele bei der Suche nach außerirdischem Leben. Im Gegensatz zu den meisten anderen Himmelskörpern im Sonnensystem verfügt Titan über eine Fülle organischer Verbindungen sowie eine einzigartige Kombination aus Oberflächen- und Untergrundumgebungen. Jüngste Studien deuten sogar auf einen unterirdischen Ozean hin, der vielleicht von einheimischen Lebensformen bewohnt wird – allerdings könnte die gesamte Biosphäre zusammen kaum mehr wiegen als ein kleines Hündchen.

Geologische und chemische Komplexität des Titan

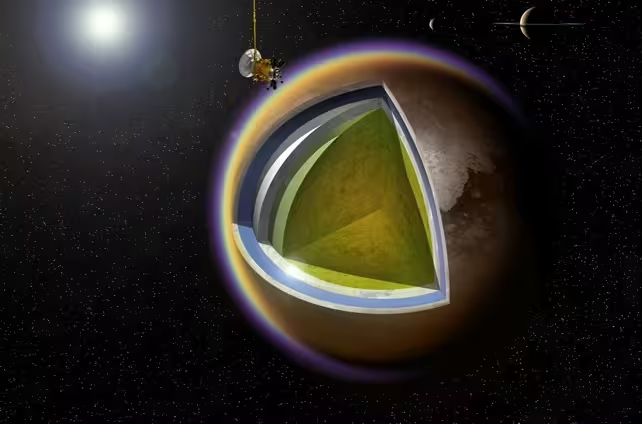

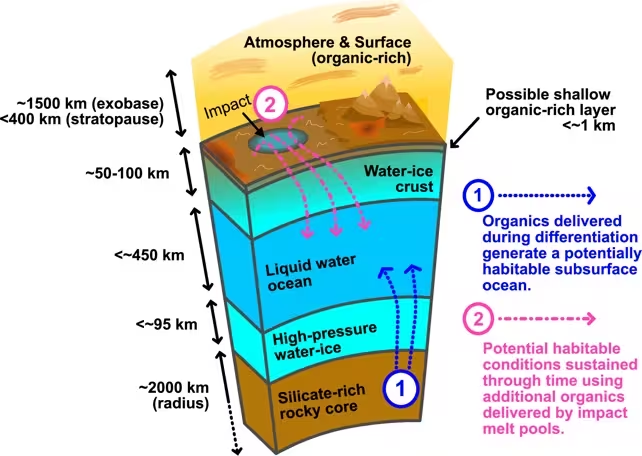

In der Astrobiologie hebt sich Titan vor allem durch seine bemerkenswerte Chemie an der Oberfläche und seinen vielschichtigen inneren Aufbau hervor. Der Mond ist von einer dichten Dunstschicht eingehüllt, die reich an Kohlenwasserstoffen wie Methan und Ethan ist. Diese Stoffe existieren auf der extrem kalten Oberfläche bei -179°C (-290°F) sogar in flüssiger Form. Riesige Seen und Flüsse aus flüssigem Methan, teils so groß wie die Großen Seen Nordamerikas, prägen das Landschaftsbild. Unter der Eisdecke lässt die Cassini-Huygens-Mission auf einen globalen Wasserozean schließen, der sich in einer Tiefe von rund 100 Kilometern unter festem Wasser-Eis verbirgt. Diese Schichtung – vom Gesteinskern über Hochdruck-Eis (Eis-VI) bis hin zum verborgenen Ozean – schafft Bedingungen, wie sie auf keinem anderen Mond im Sonnensystem zu finden sind.

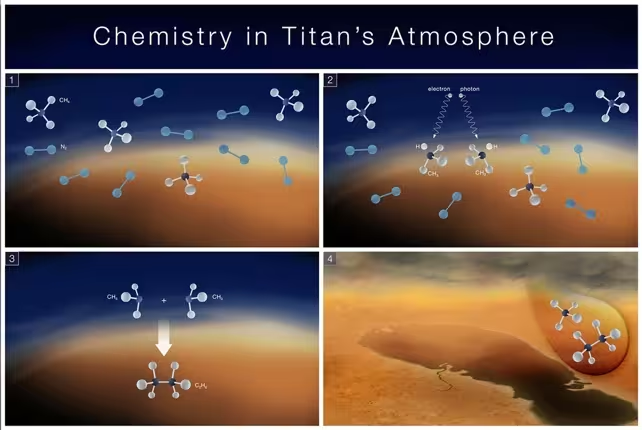

Organische Moleküle lagern sich auf Titan fortlaufend ab. In der oberen Atmosphäre spaltet ultraviolette Strahlung Stickstoff und Methan, sodass komplexe organische Verbindungen entstehen, die schwerer sind als jene auf der Erde. Diese Teilchen regnen allmählich herab, bilden dunkle Dünenfelder und könnten über Risse im Eis den unterirdischen Ozean mit chemischen Nährstoffen anreichern. Auch Meteoriteneinschläge oder Aufströmungen aus dem Inneren des Mondes könnten den Zustrom organischer Stoffe in den verborgenen Ozean weiter verstärken.

Bewertung der Lebensmöglichkeiten: Bioenergetische Modellierung

Überleben von Mikroben in Titans extremen Bedingungen

Eine neue Studie, geleitet von Dr. Antonin Affholder von der Universität Arizona, nutzte fortschrittliche bioenergetische Modelle, um das möglicher Biomassepotenzial des unterirdischen Titans-Ozeans zu bestimmen. Die Forscher konzentrierten sich dabei auf den möglichen Stoffwechsel von Glycin – einer Aminosäure, die im Universum weit verbreitet ist, etwa in Asteroiden, Kometen und interstellaren Wolken. Während die irdische Biosphäre den Sauerstoff zur Atmung nutzt, müssten hypothetische Mikroorganismen auf Titan auf Fermentation, also anaeroben Abbau der vorhandenen Organik, zurückgreifen.

Dieses Modell orientiert sich an der Erdgeschichte: Fermentation als alte und verbreitete Stoffwechselstrategie erfordert keine spekulativen Annahmen über unbekannte, außerirdische Biochemie. Sie sichert bis heute das Überleben von Bakterienarten wie Clostridien und ermöglicht bekannte Prozesse wie die Herstellung von Brot oder Joghurt. Die Häufigkeit von Glycin und seinen Vorstufen erhöht zudem die Plausibilität dieses Ansatzes für außerirdische Lebensformen.

Begrenzte Nährstoffverfügbarkeit – mit winzigen Auswirkungen

Trotz des ständigen Zustroms organischer Verbindungen zeigen die neuen Forschungsergebnisse, dass Energie- und Stoffkreisläufe im Ozean des Titans sehr knapp bemessen sind. Affholder und Team stellten fest, dass der Großteil der organischen Substanz zu gering konzentriert oder chemisch schwer zugänglich ist, um stabile mikrobielle Gemeinschaften zu ernähren. Ihren Berechnungen zufolge existiert im Durchschnitt weniger als eine fermentierende Zelle pro Kilogramm Ozeanwasser. Zusammengenommen könnte die gesamte theoretische Biomasse kaum mehr wiegen als einige wenige Kilogramm – also nicht mehr als ein kleiner Hund.

Auswirkungen für Astrobiologie und künftige Missionen

Die Vorstellung, dass die Biosphäre auf Titan so winzig sein könnte, hat weitreichende Konsequenzen für zukünftige Weltraummissionen. Die Suche nach außerirdischem Leben auf Titan stellt Forscher vor enorme Herausforderungen, vergleichbar mit dem Versuch, einen einzelnen Mikroorganismus in Milliarden Kubikkilometern Wasser aufzuspüren. Selbst wenn Leben existiert, wäre seine geringe Dichte – etwa entsprechend der Kohlenstoffmenge eines Menschen – nur mit hochempfindlicher Analytik und gezielten Probenahmen nachzuweisen.

Dennoch wäre der Nachweis bahnbrechend. Selbst eine schwache, auf Fermentation basierende Biosphäre, die ausschließlich vorhandene organische Stoffe nutzt, würde neue Einblicke in die Anpassungsfähigkeit des Lebens und die potenzielle Universalität bestimmter Stoffwechselwege außerhalb der Erde liefern.

Fazit

Titan bleibt einer der spannendsten Himmelskörper für die Astrobiologie und das Verständnis außerirdischer Lebenspotenziale im Sonnensystem. Auch wenn die Aussicht auf eine ausgedehnte und komplexe Biosphäre derzeit gering erscheint, besteht doch die realistische Möglichkeit, ein „handtellergroßes“ Ökosystem im verborgenen Ozean aufzuspüren. Diese Erkenntnisse schärfen den Fokus kommender Missionen und betonen sowohl den Reiz der Planetenforschung als auch die Anpassungsfähigkeit des Lebens – selbst dann, wenn es buchstäblich in eine Handfläche passt.

Quelle: iopscience.iop

Kommentare