3 Minuten

Wissenschaftlicher Kontext: Neue Wege in der Kinderherztransplantation

Die Kinderherztransplantation zählt weiterhin zu den größten Herausforderungen der modernen Medizin. In den USA sterben bis zu 20 Prozent aller Säuglinge auf der Warteliste für eine Herztransplantation, da es an geeigneten Spenderherzen mangelt. Konventionelle Transplantationsverfahren setzen den Hirntod des Spenders voraus, und lediglich rund 0,5 Prozent der pädiatrischen Herzspenden erfolgen nach dem sogenannten Kreislauftod, bei dem Herzschlag und Blutzirkulation vollständig aussetzen.

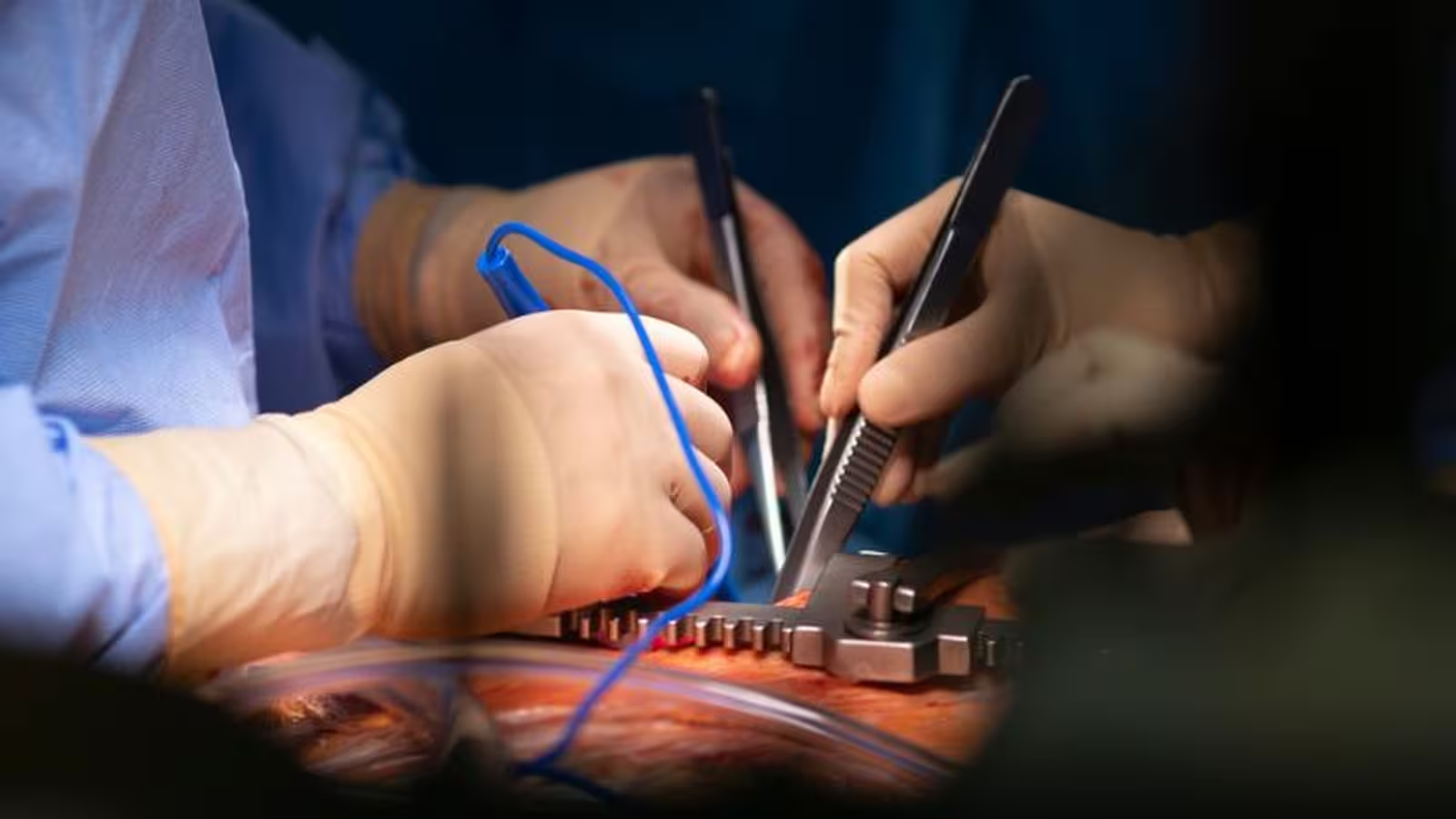

Bahnbrechende Operation an der Duke University: Wiederbelebung direkt am Operationstisch

Ein Chirurgenteam der Duke University hat einen bedeutenden Fortschritt in der Kinderherzmedizin erzielt: Ihnen gelang es erstmals, ein nicht mehr schlagendes Herz auf dem Operationstisch wiederzubeleben und erfolgreich einem drei Monate alten Säugling zu transplantieren. Das Spenderherz war über fünf Minuten ohne Herzschlag, doch mithilfe einer speziell entwickelten Maschine mit Oxygenator, Zentrifugalpumpe und Blutspeicher konnte das kleine Herz reanimiert werden. Standardgeräte für Organpflege sind meist zu groß für Neugeborene, sodass die individuell angepasste Technik entscheidend war. Nach dem Eingriff zeigte das Kind sechs Monate lang eine normale Herzfunktion und keinerlei Anzeichen einer Organabstoßung – ein wichtiger Beweis dafür, dass die sogenannte ‚on-table Reanimation‘ eine vielversprechende Strategie zur Rettung der jüngsten Patienten darstellen kann.

Ethische Debatten: Abwägen moralischer Fragestellungen

Transplantationsmediziner und Ethiker diskutieren seit Jahren über die richtigen Verfahren bei der Organentnahme nach Kreislaufstillstand. Kritiker der Herzreanimation befürchten, sie könne die klare Grenze der Todesdefinition verwischen, insbesondere hinsichtlich einer ethisch vertretbaren Beendigung der lebenserhaltenden Maßnahmen. Einige argumentieren, dass das Wiederstarten des Herzens im Körper des Spenders problematisch sei. Das Vorgehen an der Duke University – die Wiederbelebung außerhalb des Spenderkörpers – bietet jedoch einen Ansatz, der viele ethische Bedenken verringern könnte. Experten schätzen, dass durch die Einbeziehung von Kreislauftod-Spenden der Spenderpool um bis zu 30 Prozent erweitert und somit die Überlebensraten bei Kindern deutlich verbessert werden könnten.

Alternative Ansätze: Erhaltungsmethode der Vanderbilt University

Während das Team in Duke auf Wiederbelebung setzt, untersucht die Vanderbilt University eine andere Methode, bei der das sofortige Reanimieren vermieden wird. Ihr innovativer Ansatz sieht vor, den Kreislauf des Spenderherzens abzuklemmen und das Organ mit einer kalten, sauerstoffreichen Lösung zu konservieren – ohne Blut und ohne Perfusion des Gehirns. Diese Methode verzichtet absichtlich auf die Reanimation und reduziert somit mögliche ethische Konflikte bezüglich der Todesdefinition und Organentnahme.

Erste Ergebnisse aus Vanderbilt sind vielversprechend: Drei erfolgreiche Säuglingsherztransplantationen konnten bereits dokumentiert werden, alle mit sehr guter Herzfunktion. Die Forscher erklären: „Unsere Methode spült das Spenderherz ausschließlich mit einer konservierenden Lösung – ohne Reanimation und ohne systemische oder zerebrale Perfusion.“ Mit diesem Erhaltungsverfahren könnten künftig nicht nur im pädiatrischen Bereich mehr Spenderherzen nach Kreislauftod genutzt werden.

Ausblick: Technologischer Fortschritt und zukünftige Entwicklungen

Sowohl die On-Table-Reanimation als auch fortschrittliche Erhaltungstechnologien zeigen den raschen Wandel in der Transplantationsmedizin. Sie adressieren zentrale ethische, technische und biologische Fragestellungen, die die Kinderherztransplantation bislang limitiert haben. Während die klinischen Ergebnisse weiterhin sorgfältig beobachtet werden, könnte die Verfügbarkeit lebensrettender Spenderorgane für Säuglinge und Kinder in naher Zukunft deutlich steigen.

Fazit

Die erfolgreiche Wiederbelebung und Transplantation eines nicht schlagenden Kinderherzens verdeutlichen die bemerkenswerten Fortschritte in Medizintechnik, Ethik und pädiatrischer Versorgung. Die wegweisenden Protokolle aus Duke und Vanderbilt erweitern den Spenderpool und verbessern die Erfolgsquoten von Transplantationen – gleichzeitig fördern sie wichtige ethische Diskussionen. Die kontinuierliche Weiterentwicklung dieser Methoden könnte das Feld der Kinderorgantransplantation revolutionieren und gibt betroffenen Familien neue Hoffnung – mit dem Potenzial, in Zukunft tausende junge Leben zu retten.

Quelle: nejm

Kommentare