4 Minuten

Hintergrund: Der Wandel von Glyphosat zu Diquat

Angesichts wachsender Bedenken hinsichtlich der Gesundheitsrisiken von Glyphosat – dem Hauptwirkstoff des weltweit meistverwendeten Unkrautvernichters Roundup – wenden sich Hersteller zunehmend Diquat als chemischer Alternative zu. Dieser Trend rückt zunehmend in den Fokus von Wissenschaftlern, Gesundheitsbehörden und Umweltschützern weltweit, da die Sicherheitsbedenken in Bezug auf Diquat weiter zunehmen.

Glyphosat dominierte lange Zeit den globalen Markt für Herbizide und wurde ursprünglich als sicherere Alternative zu Paraquat eingeführt, einem wegen seiner extremen Giftigkeit gefürchteten Herbizid. Doch während Glyphosat aufgrund möglicher Gesundheitsrisiken verstärkt untersucht wird, schließt Diquat rasch die entstehende Lücke. Bemerkenswert ist, dass Diquat chemisch mit Paraquat verwandt ist und ebenso zahlreiche Risiken birgt. Während die regulatorischen Einschränkungen für Paraquat und Glyphosat zunehmen, nimmt der Einsatz von Diquat zu – obwohl weiterhin kein Konsens über sichere Grenzwerte besteht.

Wissenschaftliche Erkenntnisse: Gesundheitliche und Umweltfolgen von Diquat

Eine aktuelle Übersichtsstudie unter der Leitung von Dr. Cheng He am Suining Central Hospital in China hebt die anhaltenden Gefahren der Diquat-Nutzung hervor. Die Forschung zeigt, dass Diquat zwar weniger akut giftig ist als Paraquat, dennoch aber ernsthafte Risiken für die menschliche Gesundheit und die Umwelt birgt. Sowohl akute als auch chronische Gesundheitsschäden werden insbesondere nach versehentlicher Einnahme oder unsachgemäßem Umgang in der Landwirtschaft beobachtet. Diquat kann zudem im Boden und Wasser lange erhalten bleiben, was Sorgen über seine Umweltakkumulation verstärkt.

Laut Dr. Hes Team gilt: „Obwohl Diquat im Vergleich zum verwandten Herbizid Paraquat eine geringere akute Toxizität aufweist, stellt es aufgrund seines Potenzials zur Bioakkumulation und Langlebigkeit in Böden und Gewässern weiterhin eine erhebliche Bedrohung für Ökosysteme dar.“

Toxizität und gesundheitliche Gefahren

Der Kontakt mit Diquat kann über die Haut, beim Einatmen oder durch Verschlucken erfolgen. Die Chemikalie kann Hautreizungen verursachen und ist besonders gefährlich beim Verschlucken, da sie über den Magen-Darm-Trakt aufgenommen wird. Bereits bei geringeren Mengen kann Diquat zu Nierenschäden, Störungen der Leberfunktion sowie zu Beeinträchtigungen von Lunge und Nervensystem führen. Eine schwere Vergiftung kann im schlimmsten Fall zu Multiorganversagen oder sogar zum Tod führen.

Autopsieberichte zeigen, dass nicht sämtliches aufgenommenes Diquat absorbiert wird – ein Teil verbleibt im Verdauungstrakt und kann das Mikrobiom im Darm stören sowie die Darmbarriere schwächen. Nach Dr. Hes Forschung stellt der Darm nicht nur den ersten Eintrittspunkt für Diquat dar, sondern ist auch ein zentrales Ziel der Giftwirkung der Substanz.

Globale Regulierung und Fallstudien

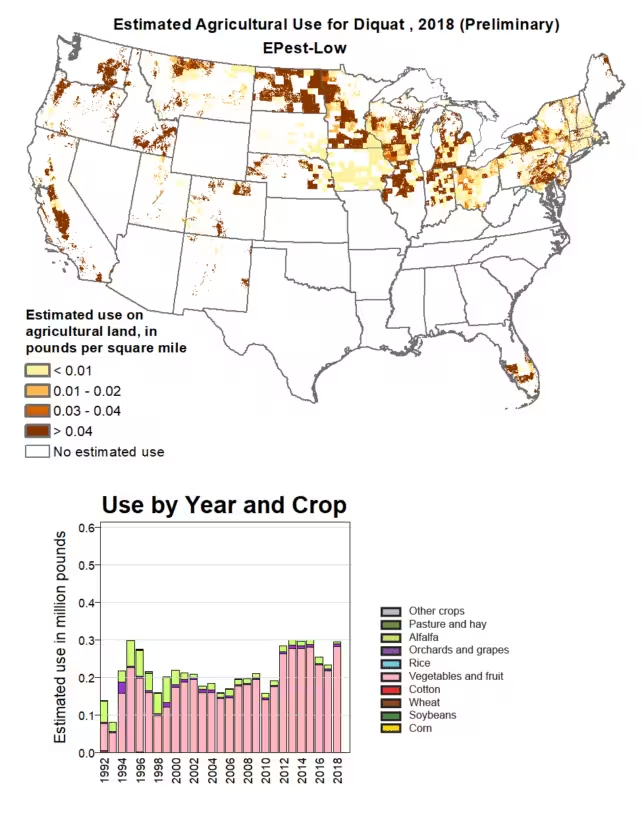

Europäische Behörden haben angesichts wachsender Belege für die Gefahren von Diquat entschieden reagiert. Die Europäische Union hat Diquat 2018 verboten und verwies dabei auf „hohe Risiken“ für landwirtschaftliche Beschäftigte, Anwohner und Unbeteiligte. Auch die Schweiz und Großbritannien haben vergleichbare Verbote erlassen. Im Gegensatz dazu ist der Einsatz von Diquat und Paraquat in den USA weiterhin erlaubt, obwohl dort bereits seit Jahren Vergiftungsfälle dokumentiert sind.

Das Beispiel Brasilien verdeutlicht die Problematik: Dort ist Diquat weit verbreitet, aber der Zugang zu Schutzausrüstung oft begrenzt. Viele landwirtschaftliche Arbeiter berichten von Vergiftungen in Folge des Herbizideinsatzes. Diese Vorfälle unterstreichen den dringenden Bedarf an effektiven Sicherheitsmaßnahmen und fundierten politischen Entscheidungen hinsichtlich alternativer Agrochemikalien.

Auswirkungen auf Umwelt und Landwirtschaft

Unkrautvernichter wie Glyphosat, Paraquat und Diquat spielen eine zentrale Rolle in der modernen Landwirtschaft, indem sie Erträge und Rentabilität steigern. Der Austausch eines gefährlichen Herbizids durch ein anderes verringert jedoch langfristig nicht die Risiken für Gesundheit und Umwelt. Umweltexperten warnen, dass die anhaltende Präsenz von Diquat in Böden und Gewässern zu kumulativen ökologischen Schäden führen und sowohl Nichtzielarten als auch die Wasserqualität beeinträchtigen kann.

Fazit

Die wachsende Nutzung von Diquat als Ersatz für Glyphosat in weit verbreiteten Unkrautvernichtungsmitteln wirft kritische Fragen zur Sicherheit chemischer Pflanzenschutzmittel, zur behördlichen Kontrolle und zur nachhaltigen Landwirtschaft auf. Obwohl Diquat eingeführt wurde, um die Probleme mit Glyphosat und Paraquat zu entschärfen, belegen wissenschaftliche Studien zunehmend erhebliche Risiken für Mensch und Umwelt. Effektive Regulierung, intensive Forschung und die Entwicklung sicherer Alternativen sind entscheidend, um die öffentliche Gesundheit zu schützen und globale Ökosysteme zu sichern.

Quelle: sciencealert

Kommentare