5 Minuten

Die Entschlüsselung der Anfänge: Wie die Chemie des jungen Universums nachgestellt wurde

Zum ersten Mal ist es Forschenden gelungen, die chemischen Prozesse nachzubilden, die direkt nach dem Urknall zur Entstehung der ersten Moleküle unseres Universums führten. Ein internationales Wissenschaftsteam unter Leitung von Physikerinnen und Physikern des Max-Planck-Instituts für Kernphysik (MPIK) in Deutschland stellte diese ursprünglichen Reaktionen in spezialisierten Laboreinrichtungen nach. Dadurch konnten sie neue Einblicke in fundamentale chemische Vorgänge gewinnen, die letztlich zur Entstehung von Sternen – und damit auch von Leben – beitrugen.

Wissenschaftlicher Hintergrund: Vom Urknall bis zur Molekülbildung

Vor rund 13,8 Milliarden Jahren existierte das gerade entstandene Universum als äußerst heißes, dichtes Plasma, erfüllt von elementaren Teilchen, in dem stabile Atome noch fehlten. Erst nach etwa 380.000 Jahren war das All genügend abgekühlt, sodass Protonen und Elektronen sich zu den ersten Atomkernen verbinden konnten. Dabei entstanden die ersten leichten Elemente: Wasserstoff wurde zum wichtigsten Baustein des Universums, gefolgt von Helium und geringen Mengen an Lithium – Elemente, die bis heute eine zentrale Rolle in der kosmischen Entwicklung einnehmen.

Ein Schlüsselmoment war jedoch das Auftreten des Heliumhydrid-Ions (HeH+), eines Moleküls aus neutralem Helium und ionisiertem Wasserstoff. Dieses Molekül spielte eine entscheidende Rolle beim Abkühlungsprozess und beim Beginn der chemischen Evolution, die schließlich zur Entstehung von molekularem Wasserstoff (H2) führte – dem häufigsten Molekül des Kosmos und Ausgangsstoff für die Sternentstehung.

Die Bedeutung des Heliumhydrid-Ions (HeH+) für die frühe Sternbildung

Das HeH+-Ion fasziniert Fachwissenschaftler insbesondere wegen seiner speziellen Struktur mit einer ausgeprägten Ladungstrennung. Diese Eigenschaft machte es außergewöhnlich effektiv darin, Energie in Form elektromagnetischer Strahlung abzugeben, wodurch das urzeitliche Gas effizient abkühlte und sich Molekülwolken bilden konnten. Diese Wolken kollabierten durch Gravitation und boten so die Grundlage für erste Sternentstehungsgebiete.

Ohne das Wirken von HeH+ hätte das Universum zunächst vermutlich nicht stark genug abkühlen können, um dichte Molekülkerne – die Keime für Sterne und Galaxien – auszubilden. Deren Entstehung wäre damit erheblich verzögert worden.

Das junge Universum im Labor nachgebaut: Das Experiment mit dem kryogenen Speicherring

Um die Bedingungen des frühen Weltalls zu simulieren, nutzte das MPIK-Team einen hochmodernen kryogenen Speicherring. Diese Einrichtung ermöglicht Experimente bei extrem tiefen Temperaturen – nur wenige Kelvin über dem absoluten Nullpunkt (etwa -267°C oder -449°F) – und erzeugt ein nahezu perfektes Vakuum, das der Leere des interstellaren Raums sehr nahekommt.

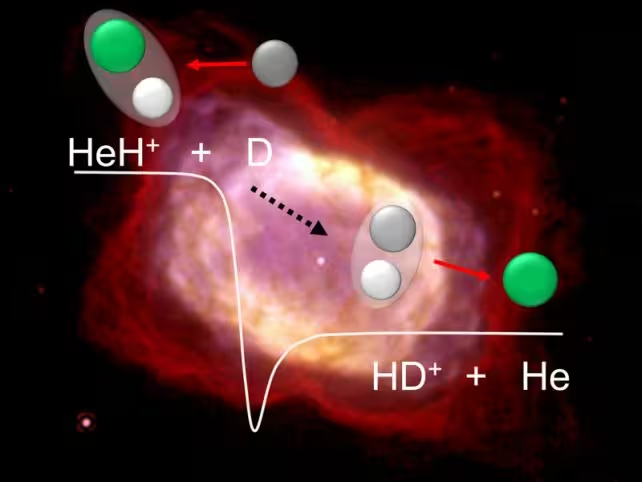

Unter diesen speziellen Bedingungen untersuchten die Forschenden die Reaktionen von Heliumhydrid-Ionen mit Deuterium, einem schweren Wasserstoffisotop mit einem zusätzlichen Neutron. Mithilfe präzise steuerbarer Teilchenstrahlen aus HeH+ und neutralem Deuterium konnten sie beobachten, wie daraus neutrale Heliumatome und ionisierte Wasserstoff-Deuterium-Moleküle (HD+) entstanden – wichtige Zwischenprodukte für die chemische Entwicklung des frühen Alls.

Um das Verhalten dieser Reaktionen bei typischen Temperaturen des Alls besser zu verstehen, veränderten die Wissenschaftler gezielt die Kollisionsenergien – das entspricht dem Variieren der Temperaturverhältnisse im frühen Kosmos.

Zentrale Erkenntnisse und ihre Bedeutung für die Astrophysik

Die Ergebnisse widerlegten bisherige theoretische Annahmen: Die Effizienz der HeH+-Reaktion blieb auch bei sinkenden Temperaturen stabil. Diese Entdeckung ist von großer Tragweite, denn sie bedeutet, dass das Heliumhydrid-Ion während der gesamten Abkühlungsphase seine katalysierende Rolle behielt. So blieb es entscheidend für die Bildung molekularen Wasserstoffs und damit für die ersten Sterne.

Physiker Holger Kreckel vom MPIK betont: "Frühere Modelle hatten einen starken Rückgang der Reaktionsraten bei niedrigen Temperaturen erwartet, doch weder unsere Experimente noch neue Berechnungen bestätigen das. Vielmehr hatten die Interaktionen von HeH+ mit Wasserstoff und Deuterium vermutlich einen größeren Einfluss auf die Frühchemie des Universums, als bislang angenommen."

Mit diesen bahnbrechenden Laborergebnissen werden nicht nur langjährige Theorien über die Entstehung urzeitlicher Moleküle bestätigt, sondern auch gängige Modelle zur Temperaturabhängigkeit kosmischer Reaktionen infrage gestellt. Ein tieferes Verständnis dieser Prozesse verfeinert unser Gesamtbild von Sternentstehung, kosmischer Chemie und Galaxienentwicklung.

Blick in die Zukunft: Grenzbereiche der Labor-Astrochemie

Die Möglichkeit, Bedingungen aus der alten Ära des Universums im Labor zu simulieren, stellt einen enormen Fortschritt für Astrophysik und Astrochemie dar. Die gewonnenen Erkenntnisse eröffnen neue Wege, die molekulare Vielfalt im All zu erforschen – von den kleinsten Molekülen bis zu den gigantischen Galaxien, die nach dem Urknall entstanden.

Während Forschende weiterhin fundamentale Reaktionen unter extremen Bedingungen untersuchen, dürfen wir künftig auf noch tiefere Einsichten in die chemischen Grundlagen des Kosmos hoffen – mit möglichen Auswirkungen bis hin zur Suche nach komplexen Molekülen und außerirdischem Leben.

Fazit

Indem die ersten chemischen Prozesse des Universums unter möglichst authentischen Laborbedingungen rekonstruiert wurden, konnten Forschende zentrale neue Erkenntnisse zur Entstehung molekularen Wasserstoffs und zur Sternbildung gewinnen. Die Schlüsselstellung des Heliumhydrid-Ions (HeH+) ist heute deutlicher als je zuvor und bestätigt dessen Rolle als wesentlicher Motor der kosmischen Entwicklung. Damit werden nicht nur langjährige Fragen zur Frühchemie beantwortet, sondern auch die Grundlage für weitere Erkundungen der molekularen Ursprünge unseres kosmischen Erbes gelegt.

Quelle: aanda

Kommentar hinterlassen