6 Minuten

Rekordgeburt und ihre Bedeutung

Ein Neugeborenes aus den USA sorgt weltweit für Aufsehen: Es entstand aus einem Embryo, der über drei Jahrzehnte kryokonserviert war. Dieser Embryo wurde bereits 1994 erschaffen und eingelagert – in einer Zeit, als das Internet und Mobiltelefone gerade erst aufkamen. Dieser Fall setzt einen neuen Maßstab in der Langzeitüberlebensfähigkeit von Embryonen und wirft vielfältige wissenschaftliche, rechtliche und ethische Fragen bezüglich moderner Reproduktionsmedizin (ART), Embryonenspende sowie dem Umgang mit genetischen Ursprüngen über Generationen hinweg auf.

Wissenschaftlicher Hintergrund: IVF, Kryokonservierung und Embryonenlagerung

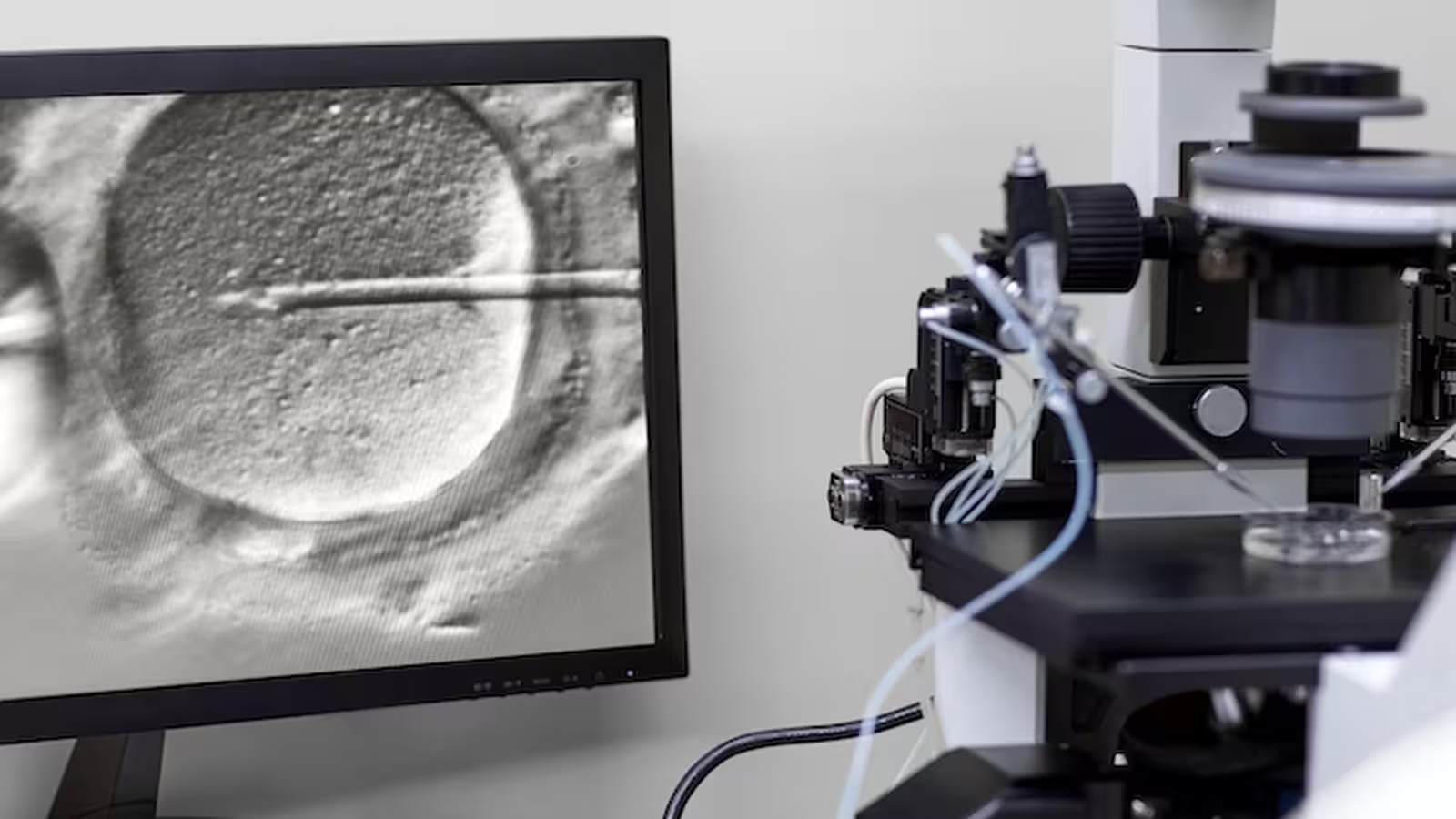

Im Rahmen der In-vitro-Fertilisation (IVF) werden pro Behandlungszyklus meist mehrere Embryonen erzeugt. Durch Fortschritte bei der Kryokonservierung, insbesondere der Vitrifikation, konnten die Ergebnisse beim Einfrieren erheblich verbessert werden, da Eisbildung, die Zellen schädigen kann, weitgehend verhindert wird. Das Einfrieren von Embryonen ist heute ein etabliertes Element sowohl der IVF als auch der Fruchtbarkeitserhaltung. Auf diese Weise lassen sich spätere Schwangerschaftsversuche ermöglichen, Embryonenspenden realisieren, genetische Diagnosen durchführen und gezielt die Familienplanung gestalten.

So werden Embryonen konserviert

Die Kryokonservierung hält Zellen bei extrem niedrigen Temperaturen stabil – typischerweise in flüssigem Stickstoff bei etwa -196°C. Moderne Vitrifikationsmethoden sorgen durch rasches Abkühlen dafür, dass keine Eiskristalle entstehen, wodurch die Überlebensrate nach dem Auftauen steigt. Während Kurzzeitergebnisse gut belegt sind, wirft die Langzeitlagerung praktische Fragen auf: Wie lange bleiben eingefrorene Embryonen lebensfähig? Wie steht es um die Sicherheit der Lagerbedingungen und um Richtlinien für die maximale Aufbewahrungsdauer?

Der konkrete Fall, Spendewege und rechtlicher Rahmen

In diesem Fall erfolgte die Embryonenspende über eine US-amerikanische Nonprofit-Organisation, die gezielte Embryonenspenden vermittelt – im Gegensatz zu klassisch von Kliniken organisierten Prozessen können Spender hier selbst die Empfänger auswählen. Die ursprüngliche Spenderin, inzwischen über 60 Jahre alt, entschied sich ganz bewusst dafür, weil so das daraus entstehende Kind ein vollständiges genetisches Geschwister der bereits erwachsenen Tochter wäre. Diese mögliche Geschwisterbeziehung mit einem Altersunterschied von über 30 Jahren verdeutlicht neue Familienkonstellationen, die nur durch die lange Lagerung überhaupt möglich werden.

Die gesetzlichen Regelungen zur Embryonenlagerung unterscheiden sich weltweit. In den USA gibt es keine bundesweit festgelegte Begrenzung; die Aufbewahrungsdauer wird von Kliniken oder auf Ebene der Bundesstaaten geregelt. Im Vereinigten Königreich hingegen wurde das gesetzliche Maximum kürzlich auf 55 Jahre angehoben – ein deutliches Zeichen dafür, dass man sich regulatorisch auf noch längere Lagerzeiten einstellt. Solche Unterschiede können bei internationalen Kinderwunschbehandlungen komplexe, grenzüberschreitende juristische und ethische Fragen aufwerfen.

Gesellschaftliche und psychologische Auswirkungen: Identität, Verwandtschaft und Altersunterschiede

Kinder, die aus seit Jahrzehnten gelagerten Embryonen zur Welt kommen, sind mit einem ungewöhnlichen Zeitversatz konfrontiert: Die Empfängnis fand in einem anderen Zeitalter statt als die Geburt. Dies beeinflusst Fragen der Identität und des Selbstbilds bei Spendekindern. Studien zeigen, dass Familien, die durch Samenspende entstanden sind, meist gut funktionieren – doch „in der Zeit eingefroren“ zu sein, bleibt eine besondere Erfahrung. Die Betroffenen fragen sich womöglich, welchen Platz sie im Stammbaum einnehmen, wie alt ihre genetischen Verwandten sind oder wie sie Beziehungen zu Spendern oder Halbgeschwistern einordnen, die Jahrzehnte älter oder bereits verstorben sein können.

Durch die Verbreitung von direkten Gentests wie 23andMe oder Ancestry.com wurde es bereits wesentlich leichter für Spendekinder, genetische Verwandte zu finden. Mit zunehmender Lagerungslänge wird der Einsatz solcher Datenbanken wachsen, um Verbindungen über Generationen hinweg herzustellen — und dabei oft bestehende, regulierte Register umgehen. Solche Entwicklungen berühren Themen wie Datenschutz, Erwartungen von Spendern und Empfängerfamilien sowie den sozialen Umgang mit großen Altersunterschieden unter genetischen Verwandten.

Ethische und politische Fragestellungen

Die Langzeitlagerung von Embryonen verknüpft bioethische Fragen mit Rechten auf Fortpflanzungsfreiheit und Familienstrukturen. Häufig diskutiert werden etwa: Was müssen Kliniken Spendern bezüglich Kosten und Verbleib lang eingelagerten Materials mitteilen? Wie kann das Einverständnisverfahren gestaltet sein, damit Spendern Mitsprache bleibt, aber auch die Rechte künftiger Kinder auf Information gesichert werden? Welchen Verpflichtungen unterliegen Regulierungsbehörden im Hinblick auf maximale Lagerzeiten und internationale Schutzmaßnahmen?

Ein Experte für Reproduktionsmedizin bemerkte, dass „die wissenschaftliche Entwicklung bei der Kryokonservierung den rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen vorausgeeilt ist. Wir benötigen klarere Leitlinien zu Einwilligung, Lagerfristen und Unterstützung von Spendekindern bei der Suche nach genetischen Verwandten.“ Diesen Anforderungen muss ein Gleichgewicht zwischen Spenderautonomie, dem Bedarf von Empfängern und dem Schutz der Nachkommen gerecht werden.

Verwandte Technologien und Zukunftsaussichten

Neben Vitrifikation wird die Optimierung von Embryonenkultur, genetischem Screening und logistischen Prozessen die Erfolgsraten weiter erhöhen, ebenso wie die Zahl kryokonservierter Embryonen wachsen lassen. Die Internationalisierung des Kinderwunschmarkts, einschließlich grenzüberschreitender Transporte von Samen und Embryonen, verlangt nach international abgestimmten Standards, um Spenderzahlen, das Risiko unbeabsichtigter Verwandtschaft und Datenschutz länderübergreifend zu regulieren.

Zudem werden mit der Digitalisierung von medizinischen Daten und Ausweitung genetischer Analysen künftige Generationen einen beispiellos einfachen Zugang zu Informationen über genetische Herkunft und Kontext ihrer Spender erhalten. Dies kann Identitätsfindung fördern, aber auch zu neuen psychosozialen Herausforderungen führen, wenn Generationen durch Jahrzehnte getrennt sind.

Fazit

Die Geburt eines Kindes aus einem 30 Jahre tiefgefrorenen Embryo verdeutlicht sowohl die Stabilität moderner Kryokonservierung als auch die vielschichtigen, menschlichen Fragestellungen, die dadurch entstehen. Wissenschaftlich beweist der Fall, dass auch nach Jahrzehnten eingefrorene Embryonen zu gesunden Geburten führen können – ein Beleg für die Wirksamkeit heutiger Vitrifikations- und Lagerungsmethoden. Gesellschaftlich und ethisch stehen jedoch Kinderwunschzentren, Gesetzgeber und Familien vor Herausforderungen bei Themen wie Aufbewahrung, Auswahl, Regulation und der Frage, wie Spendekinder ihre Herkunft und Beziehungen über Generationen hinweg wahrnehmen sollen.

Mit dem weiteren Fortschritt der assistierten Reproduktionstechnologien müssen Richtlinien für Lagerfristen, Zugang zu Spenderinformationen und unterstützende Angebote für Spendekinder kontinuierlich überarbeitet werden. Das Zusammenspiel von Medizin, Konsumgenetik und Familiengeschichte wird die gesellschaftliche Verarbeitung dieser neuartigen zeitlichen Verknüpfungen in naher Zukunft prägen.

Quelle: theconversation

Kommentar hinterlassen