8 Minuten

Astronominnen und Astronomen haben eine eindrucksvolle neue Ansicht einer roten, fledermausförmigen Wolke aus Gas und Staub eingefangen — eine Sternenwiege, in der junge Sterne ihre Umgebung stark energetisch beeinflussen. Das Bild, aufgenommen am Paranal-Observatorium des ESO in Chile, zeigt dramatische Filamente, leuchtende Wasserstoff-Emissionen und verborgene Regionen aktiver Sternentstehung, die zusammen eine unheimliche kosmische Silhouette formen.

Eine gespenstische Silhouette am Südhimmel

Der Komplex, der den Spitznamen „kosmische Fledermaus" trägt, liegt in einer Entfernung von etwa 10.000 Lichtjahren (≈ 3.000 pc) von der Erde zwischen den Sternbildern Circinus und Norma. Am Himmel nimmt er eine Fläche ein, die in etwa der Größe von vier Vollmonden entspricht — so groß, dass Weitfeldinstrumente erforderlich waren, um seine Gesamtkontur vollständig abzubilden. In optischen Aufnahmen erscheint die Wolke tiefrot, weil energiereiche, junge Sterne die Wasserstoffatome im umgebenden Gas ionisieren; die rekombinierenden Atome emittieren stark bei der Hα-Wellenlänge, die in zusammengesetzten Bildern als Rot sichtbar wird.

Dunkle, fadenartige Staubbahnen durchziehen das Leuchten und bilden kühlere, dichtere Filamente, in denen Staubpartikel das Sternenlicht abschirmen. In diesen Regionen, die durch hohe optische Extinktion gekennzeichnet sind, kann die Sternentstehung noch verborgen ablaufen. Für das menschliche Auge ähnelt die Struktur überraschend einer fliegenden Fledermaus — RCW 94 bildet dabei die rechte Flügelhälfte, RCW 95 den zentralen Körper — während andere Teile des Komplexes derzeit noch keine eigenen Katalogbezeichnungen haben.

Die auffällige Form entsteht nicht durch einen gezielten Designprozess, sondern ist das Ergebnis lokaler physikalischer Prozesse: unterschiedliche Dichten, Strömungen, Magnetfelder, Strahlung und die Gravitation formen die Verteilung von Gas und Staub über Millionen Jahre. Solche morphologischen Details sind wertvoll, weil sie Hinweise darauf geben, welche Mechanismen in welcher Größenordnung dominieren.

Wie das Bild entstanden ist: Instrumente und Himmelsdurchmusterungen

Das finale Bild ist ein Komposit, das optische und infrarote Daten kombiniert. Das VLT Survey Telescope (VST) am Paranal lieferte Weitfelddaten im sichtbaren Bereich über die VPHAS+-Durchmusterung, welche Hα und weitere Filter über die südliche Milchstraßenebene und den Bulge abdeckt. Auf dem VST ist OmegaCAM montiert, eine Kamera mit 268 Megapixeln, optimiert für große, hochaufgelöste Mosaike des Himmels. Die Kombination aus großem Gesichtsfeld und hoher Pixelanzahl macht OmegaCAM ideal, um weitläufige Nebelstrukturen in einem Durchgang zu erfassen.

Zusätzlich wurden infrarote Messwerte des Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy (VISTA) verwendet — gewonnen im Rahmen der VVV-Durchmusterung (VISTA Variables in the Vía Láctea). Diese Infrarotdaten wurden über die optischen Bilder gelegt, um Strukturen in den dichteren Wolken freizulegen. Infrarote Wellenlängen dringen Staub leichter, weil sie weniger stark durch Streuung und Absorption beeinträchtigt werden als sichtbares Licht. Dadurch werden eingebettete junge Sterne, protostellare Objekte und das warme Innere der Nebel sichtbar, die in optischen Aufnahmen verborgen bleiben.

Die Kombination aus VPHAS+ und VVV ist besonders effektiv: VPHAS+ zeigt Ionisationsfronten und Hα-emittierende Regionen, während VVV tiefer in die staubreichen Kerne blicken kann. Solche multiwellenlängen-basierten Komposite sind heute Standard in der Erforschung der Sternentstehung, da sie komplementäre physikalische Informationen liefern.

Dieses Bild aus dem Digitized Sky Survey (DSS) zeigt die Himmelsregion um die Nebel RCW 94 und RCW 95, die hier im Zentrum der Aufnahme zu sehen sind. Die Nebel gehören zu einem größeren Wolkenkomplex, der an eine Fledermaus erinnert, wobei RCW 94 den rechten Flügel und RCW 95 den Körper darstellt. Credit: ESO/Digitized Sky Survey 2

Warum Astronomen das Gebiet interessiert: Sternentstehung und Feedback

Regionen wie der RCW 94/95-Komplex sind natürliche Laboratorien, um zu verstehen, wie massereiche Sterne ihre Umgebung beeinflussen. Junge, heiße Sterne emittieren intensive ultraviolette Strahlung und starke stellare Winde, die das umgebende Gas ionisieren und mechanisch verdrängen — ein Vorgang, der als stellare Feedback bezeichnet wird. Dieses Feedback kann einerseits die nahegelegenen Gaswolken komprimieren und so neue Sternentstehung auslösen; andererseits kann es Material dispergieren und die weitere Bildung von Sternen unterdrücken.

Durch Beobachtungen in optischen und infraroten Bändern können Astronominnen und Astronomen die Orte von Ionisationsfronten kartieren, neu entstandene Protosterne lokalisieren und Alters- sowie Massenverteilungen von Sternpopulationen abschätzen. Hα-Aufnahmen kennzeichnen Aktivitätszonen mit starker Rekombination, während Infrarotmessungen eingebettete, junge Objekte und wärmeren Staub sichtbar machen. Spektroskopie erlaubt zusätzlich, Gasgeschwindigkeiten (Doppler-Verschiebungen), Turbulenz, Elektronendichten und chemische Zusammensetzung zu messen — Schlüsselparameter für physikalische Modelle der Sternentstehung.

Weit blickende Durchmusterungen wie VPHAS+ (optisch) und VVV (infrarot) sind öffentlich zugänglich, sodass Forscher weltweit die Datensätze durchsuchen können, um junge stellare Objekte (YSOs), Herbig–Haro-Jets oder dichte, kompakte Sternhaufen im Inneren der Wolke zu entdecken. Die Kombination aus großflächiger Abdeckung und hoher Empfindlichkeit ist besonders wertvoll, um seltene Entwicklungsstadien massereicher Sterne zu identifizieren, die nur kurzlebig und daher schwer nachzuweisen sind.

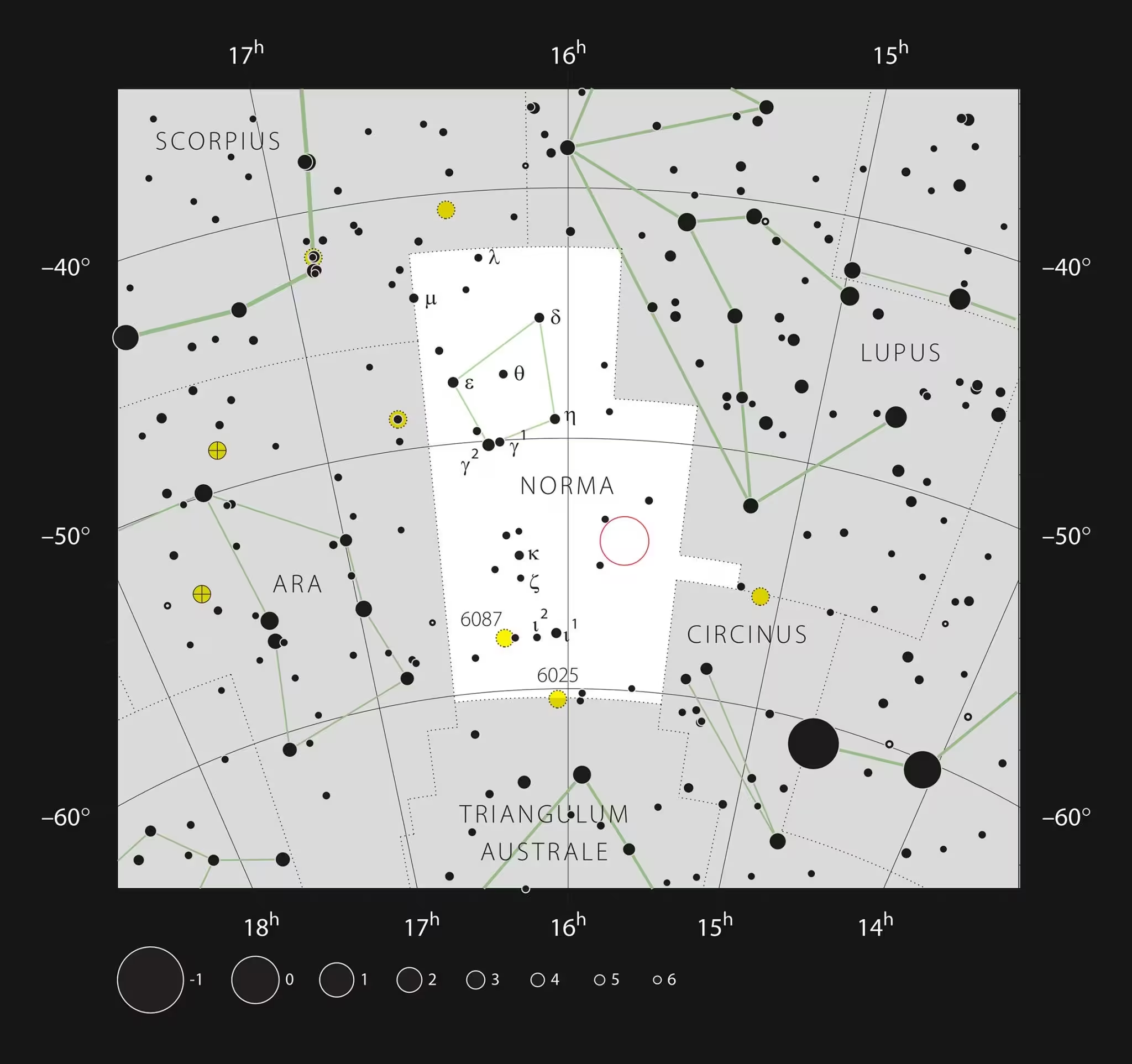

Diese Karte zeigt die Position der Nebel RCW 94 und RCW 95 zwischen den Sternbildern Circinus und Norma. Die Karte enthält die meisten Sterne, die unter guten Bedingungen mit bloßem Auge sichtbar sind. Die Position der Nebel ist mit einem roten Kreis markiert. Credit: ESO, IAU and Sky & Telescope

Zukünftige Perspektiven und verwandte Technologien

Gezielte Folgebeobachtungen mit höherer räumlicher Auflösung oder in anderen Wellenlängenbereichen können noch feinere Details offenlegen: Radiointerferometrie mit Instrumenten wie ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) kann kaltes molekulares Gas (häufig über CO- oder andere Moleküllinien) nachzeichnen sowie Ausströmungen (Outflows) und Jets von Protosternen kartieren. Mittelinfrarote Beobachtungen identifizieren warmen Staub und eingebettete Objekte, während hochauflösende Nahinfrarot- und optische Spektrographie Gasgeschwindigkeiten, Ionisationszustände und chemische Abundanzen liefert.

Satelliten wie das James Webb Space Telescope (JWST) bieten unübertroffene Empfindlichkeit im mittleren und fernen Infrarot und sind prädestiniert dafür, tief in staubverhüllte Kerne vorzudringen. Künftige Extremely Large Telescopes (ELT-Klasse) werden durch ihre große Sammelfläche und adaptive Optik detaillierte Studien von stellaren Bewegungen, Dynamik in jungen Clustern und der Auflösung einzelner Protosterne erlauben. Diese vielfältigen Beobachtungsstrategien ergänzen einander: Während Weitfeldaufnahmen die große Struktur und den Kontext liefern, ermöglichen Hochaufnahmen die physikalische Analyse auf sub-parsec-Skalen.

Darüber hinaus sind kombinierte Datensätze aus Photometrie, Spektroskopie und Radioastronomie für Modellvergleiche essentiell. Hydrodynamische Simulationen, kombiniert mit Radiative-Transfer-Rechnungen, können dann getestet werden, um zu prüfen, ob Prozesse wie Strahlungsdruck, Windblasenbildung oder Supernova-Feedback die beobachteten Morphologien erzeugen können.

Fachliche Einordnung

RCW 94 und RCW 95 sind Beispiele für HII-Regionen und warme Nebel, die durch massereiche Sterne beleuchtet und geformt werden. HII-Regionen sind ionisierte Wasserstoffgebiete, in denen die Intensität der UV-Strahlung hoch genug ist, um neutralen Wasserstoff zu Ionisieren. Die Hα-Linie (656,3 nm) ist ein klassischer Indikator für solche Regionen, während Linien wie [S II] oder [N II] zusätzliche Hinweise auf Schockfronten und ionische Bedingungen liefern.

Die Kenntnis der Entfernung (≈ 10.000 Lichtjahre) erlaubt es, physikalische Größen wie räumliche Ausdehnungen, Dichten und Leuchtkraftabschätzungen in echte Einheiten umzurechnen. Solche Parameter sind notwendig, um die Lebenszeit massereicher Sterne, die Energieeinbringung in die Umgebung und die Effektivität von Feedback in Galaxienmodellen zu bewerten.

Experteneinschätzung

„Weitfelddurchmusterungen wie VPHAS+ und VVV sind entscheidend, um interessante Sternentstehungsregionen zu finden und in ihren galaktischen Kontext einzubetten“, sagt Dr. Elena Martínez, eine Astrophysikerin, die sich mit der Entstehung massereicher Sterne beschäftigt. „Sobald ein auffälliges Objekt identifiziert ist, erlauben Folgebeobachtungen mit hochauflösenden Einrichtungen, Modelle von Feedback und Clusterbildung zu testen. Die ‚Fledermaus‘ ist nicht nur visuell eindrucksvoll — sie bietet auch eine Fülle wissenschaftlicher Informationen."

Das eindringliche Bild erinnert daran, dass spektakuläre kosmische Muster oft durch alltägliche physikalische Prozesse entstehen: Gravitation, Strahlung, Staub und Gas wirken über Millionen von Jahren zusammen. Für die interessierte Öffentlichkeit ist der Nebel ein saisonales Highlight; für die Forschung ist er ein weiteres Puzzleteil im Verständnis, wie Sterne — einschließlich massereicher, kurzlebiger Exemplare — die Struktur und Entwicklung unserer Galaxie prägen.

Weitere Analysen der RCW 94/95-Region werden voraussichtlich neue Erkenntnisse über die Bildung massereicher Sterne, die zeitliche Abfolge von Clusterbildung und die Rolle von Umgebungsbedingungen liefern. Die Verfügbarkeit öffentlicher Daten aus VPHAS+ und VVV ermöglicht es sowohl etablierten Forschungsteams als auch Nachwuchswissenschaftlern, eigene Untersuchungen durchzuführen, von der Suche nach protostellaren Kernen bis zur Identifikation von Jets und kompakten Haufen. Solche Studien stärken die wissenschaftliche Aussagekraft und fördern internationale Zusammenarbeit in der Sternentstehungsforschung.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen