9 Minuten

Forscher der Texas A&M University verwandeln eines der rätselhaftesten Elemente des Periodensystems in ein vielversprechendes Mittel gegen Krebs. Durch Cyclotron-Produktion und neue radiochemische Verfahren entwickelt sich Astatin‑211 (At‑211) von einer Labor‑Kuriosität zu einem ernstzunehmenden radiopharmazeutischen Kandidaten für die gezielte Alphatherapie.

Warum Astatin‑211 wichtig ist: der Alpha‑Vorteil

Astatin‑211 zählt zu den seltensten natürlich vorkommenden Elementen auf der Erde und wurde lange von Forschern gemieden, weil seine Existenz flüchtig ist – die Halbwertszeit des Isotops beträgt nur etwa 7,2 Stunden. Genau diese scheinbare Schwäche macht At‑211 jedoch für die Krebsbehandlung so attraktiv. Beim Zerfall emittiert At‑211 Alphateilchen: kompakte, hochenergetische Pakete aus zwei Protonen und zwei Neutronen, die ihre zerstörerische Energie über sehr kurze Distanzen freisetzen.

Für Kliniker und Radiochemiker ist diese geringe Reichweite ein entscheidendes Merkmal. Alphateilchen können gezielt Tumorzellen zerstören und dabei das umliegende gesunde Gewebe weitgehend schonen, wodurch Kollateralschäden reduziert werden, die bei anderen Strahlentherapien häufiger auftreten. Im Unterschied zu Betastrahlern oder langlebigeren Isotopen, die Strahlung weiter verteilen können, sind die Alphastrahlen von At‑211 konzentriert und wirkstark; durch die schnelle Radioaktivitätsabnahme bleibt die Strahlungsbelastung im Körper zudem zeitlich begrenzt.

Die Kombination aus hoher Linearer Energietransfer‑(LET‑)Wirkung und begrenzter Reichweite macht At‑211 besonders geeignet für Mikrometastaseneradikation und die Behandlung von Einzelzellen oder kleinen Zellverbänden, bei denen maximale lokale Effizienz bei minimaler systemischer Toxizität gefragt ist.

Vom Cyclotron bis zur Klinik: Produktion und Aufreinigung von At‑211

Die Skalierung von At‑211 von einer wissenschaftlichen Neuheit zu einem praktischen medizinischen Isotop erfordert das Überwinden technischer und logistischer Hürden. Das Cyclotron Institute der Texas A&M University optimiert einen durchgängigen Workflow: Produktion von At‑211 mit einem K150‑Cyclotron, chemische Trennung vom Wismut‑Target und Vorbereitung für den Transport an Forschungskrankenhäuser und pharmazeutische Labore.

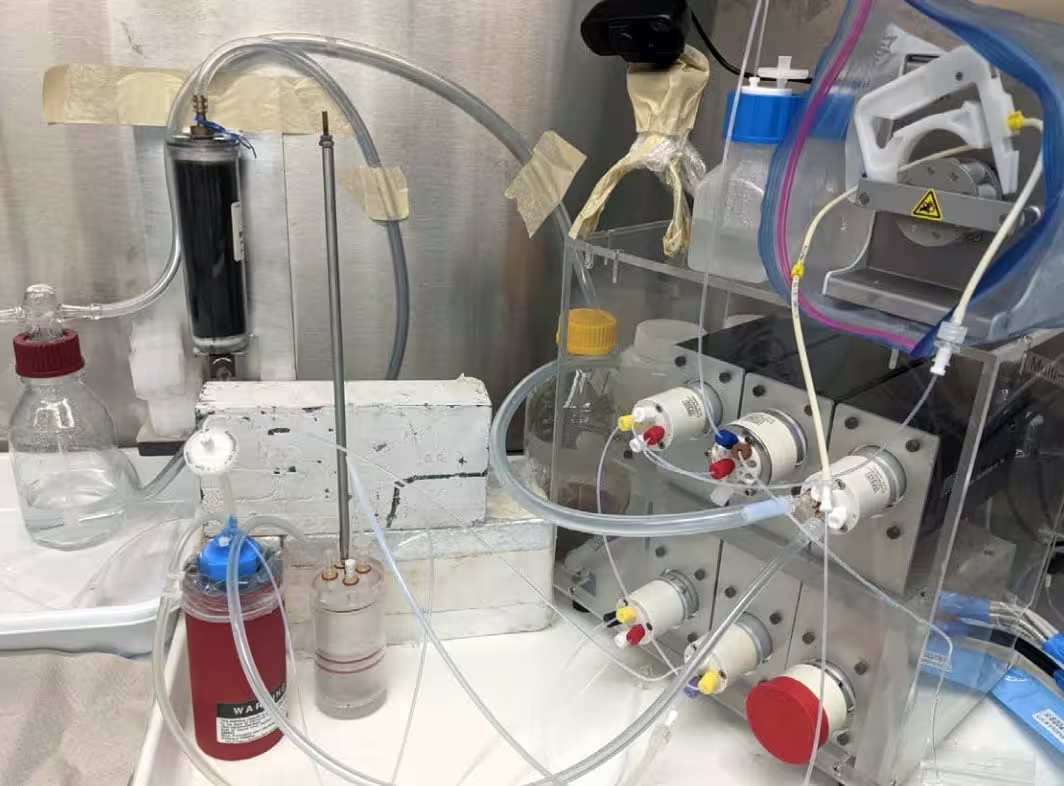

Ein bemerkenswerter Fortschritt des Teams ist ein zum Patent angemeldetes, automatisiertes Harz‑Säule‑System, das Trennung und Beladung beschleunigt. Indem Astatin auf einer Harzsäule gefangen und die beladene Säule verschickt wird, können Produzenten größere Mengen At‑211 mit geringeren Zerfallsverlusten und reduziertem Handhabungsrisiko transportieren. Schnellere Aufreinigung erhöht die Menge an verwertbarem Isotop, die Kliniken innerhalb des therapeutisch relevanten Zeitfensters erreichen kann.

Die Optimierung umfasst dabei mehrere Schritte: gezielte Alpha‑Beschussparameter, kontrollierte Targetgeometrien, standardisierte chemische Extraktionsprotokolle und automatisierte Prozessschritte, die Wiederholbarkeit und Qualität sichern. Parallel dazu werden Verpackungslösungen, Abschirmung und Versandlogistik entwickelt, um Zulassungsanforderungen und Transportrechte für radioaktive Materialien zu erfüllen.

Ein Team der Texas A&M University hat ein automatisiertes System zur Trennung und zum Versand von At‑211 entwickelt. Dieses zum Patent angemeldete Gerät ermöglicht es, das Radioisotop zu reinigen und als Teil des Prozesses in ein zielgerichtetes Alphatherapie‑Präparat zu laden. Durch diesen neuen Ansatz können Isotopproduzenten größere Mengen At‑211 mit geringerem Risiko und weniger Zerfallsverlusten verschicken, was die praktische Anwendbarkeit als mögliche nächste Generation der Krebsbehandlung weiter fördert. Credit: Texas A&M University Cyclotron Institute

Klinisches Potenzial und erste Anwendungen

Forscher und Kliniker sind besonders von der gezielten Alphatherapie (Targeted Alpha Therapy, TAT) angetan, weil sie auf Einzelzellebene tödliche Schäden verursachen kann. At‑211 wird in präklinischen Studien und frühen klinischen Prüfungen für hämatologische Krebserkrankungen sowie andere schwer behandelbare Malignome untersucht. Seine radiochemischen Eigenschaften passen gut zu Antikörpern und Peptiden als Targeting‑Träger, die das Isotop direkt zu Tumorzellen lenken.

Ein weiterer Vorteil: At‑211 produziert keine langlebigen Tochterisotope mit anhaltender Strahlung, was das Sicherheitsprofil für viele therapeutische Anwendungen verbessert. Diese relative Sicherheit, kombiniert mit hoher Wirksamkeit auf kurzer Reichweite, weckt Interesse bei Strahlentherapeuten, Nuklearmedizinern und Pharmaunternehmen, die neue Radiopharmazeutika entwickeln wollen.

Aktuelle Forschungsansätze umfassen gezielte Antikörper‑Radionuklid‑Konjugate (ARCs), Peptid‑basierte Liganden und kleine Molekül‑Träger, die mit At‑211 markiert werden. Ziel ist es, eine hohe selektive Tumoraufnahme, günstige Biodistribution und schnelle Clearance aus nicht‑zielweisendem Gewebe zu erreichen, um therapeutische Fenster zu maximieren.

Frühe präklinische Daten deuten darauf hin, dass At‑211‑markierte Wirkstoffkonjugate Tumorlast effektiv reduzieren können, selbst bei niedrigem Gesamtdosisbudget. Klinische Phase‑I‑Studien konzentrieren sich derzeit auf Dosiseskalation, Sicherheitsprofil und erste Signale für Wirksamkeit, während translationale Studien parallel Biomarker und Wirkmechanismen untersuchen.

Zusammenarbeit und Distribution: Aufbau einer At‑211‑Lieferkette

Die Verfügbarkeit war bislang der wichtigste Engpass für At‑211. Um dem zu begegnen, arbeitet Texas A&M innerhalb nationaler Netzwerke – unterstützt durch das Isotopenprogramm des U.S. Department of Energy (DOE) und das National Isotope Development Center – daran, medizinisch relevante Mengen des Isotops zu liefern. Seit 2023 gehört Texas A&M zu den wenigen US‑Institutionen, die über das University Isotope Network zur Forschung und therapeutischen Entwicklung At‑211 bereitstellen dürfen.

Das Cyclotron Institute hat bereits signifikante Chargen von At‑211 an Kooperationspartner geliefert, darunter die University of Alabama at Birmingham und das MD Anderson Cancer Center; mehrere Lieferungen haben die Entwicklung radiopharmazeutischer Kandidaten unterstützt. Solche Partnerschaften verfeinern Labeling‑Chemie, Biodistributionsstudien und Dosisstrategien, die nötig sind, um At‑211‑Therapien in breitere klinische Prüfungen zu überführen.

Auf nationaler und internationaler Ebene entstehen Verteilnetzwerke, in denen Produktionskapazitäten, Standardarbeitsanweisungen (SOPs), Qualitätskontrollen (z. B. Radiochemische Reinheit, molare Aktivität) und lückenlose Rückverfolgbarkeit abgestimmt werden. Dies umfasst auch Vereinbarungen zu Lagerung, Transportzeiten, Temperatureinfluss auf Stabilität und rechtlichen Anforderungen für radioaktive Sendungen.

Wissenschaftlicher Kontext und technische Hürden

Die Herstellung von At‑211 erfolgt durch Beschuss eines Wismuttargets mit Alphateilchen im Cyclotron, wodurch Bismut in Astatin umgewandelt wird. Die chemische Extraktion und Stabilisierung dieses asteroiden‑ähnlichen Elements ist anspruchsvoll: Astatins Chemie ist ungewöhnlich – es zeigt teilweise Verhalten wie ein schwerer Halogenstoff, kann unter bestimmten Bedingungen aber auch metallische Eigenschaften annehmen. Diese Doppelcharakteristik erschwert die Radiokennzeichnung und erfordert spezialisierte Liganden und Verknüpfungsstrategien, um At‑211 dauerhaft und zuverlässig an biologische Targetmoleküle zu binden.

Zur Entwicklung stabiler Radiokonjugate sind mehrere chemische Fragestellungen zu lösen: geeignete Chelatoren oder organische Linker, Vermeidung von Dehalogenierung im biologischen Milieu, sowie die Sicherstellung hoher molarer Aktivität ohne Aggregation oder Verlust der Zielbindungsaffinität. Forschungen fokussieren auf robuste Halogenierungsstrategien, triazene‑ und arylbindende Systeme sowie auf Schutzchemien, die die Integrität des Konjugats während Versand und Anwendung bewahren.

Hinzu kommt, dass die kurze Halbwertszeit von At‑211 eine enge zeitliche Abstimmung zwischen Produktion, Aufreinigung, Radiomarkierung und Patientenapplikation verlangt. Verbesserungen in der Automatisierung, wie der Harzsäulenansatz von Texas A&M, reduzieren Verzögerungen und Zerfallsverluste – benötigen aber gleichzeitig hohe Qualitätsstandards, lückenlose Dokumentation und logistische Kompetenz, um eine sichere Zustellung an Kliniken innerhalb des nutzbaren Zeitfensters zu garantieren.

Weitere technische Hürden betreffen Skalierbarkeit und Produktionskapazität: Cyclotron‑Betriebsstunden, Targetmaterialkosten, Ausbeuten pro Beschusslauf und die Notwendigkeit redundanter Produktionsstandorte, um Versorgungssicherheit für klinische Studien und später therapeutische Anwendungen sicherzustellen.

Expert Insight

„Astatin‑211 ist ein eindrückliches Beispiel dafür, wie ein Stoff, der einst als unpraktisch galt, klinisch transformativ werden kann, wenn Produktion und Chemie aufholen“, sagt Dr. Elena Morales, eine fiktive medizinische Physikerin mit Schwerpunkt Radiopharmazeutika. „Die kurze Halbwertszeit ist zugleich logistische Herausforderung und Vorteil: Sie begrenzt die systemische Exposition und konzentriert die therapeutische Wirkung am Tumor. Fortschritte in automatisierter Aufreinigung und schneller Markierung sind die fehlenden Bausteine, die jetzt humanen Studien realistisch machen.“

Solche fachlichen Einschätzungen betonen, dass die Realisierung von At‑211 in der Klinik nicht nur eine Frage technologischer Machbarkeit ist, sondern auch von interdisziplinärer Zusammenarbeit zwischen Physikern, Chemikern, Klinikern, Regulierungsbehörden und industriellen Partnern abhängt.

Was als Nächstes kommt: Studien, Produktionsskalierung und regulatorische Schritte

Die Einführung von At‑211‑Therapien in den klinischen Alltag erfordert eine größere Produktionskapazität, standardisierte Radiochemie‑Kits für Anwenderzentren und gut konzipierte klinische Prüfungen zur Bewertung von Sicherheit und Wirksamkeit über verschiedene Tumorentitäten hinweg. Regulatorische Zulassungswege für neue Radiopharmazeutika beinhalten strenge Dosimetrie‑Studien, toxikologische Bewertungen und multizentrische klinische Studien.

Internationale Anstrengungen – aktive Programme in Japan und Europa neben denen in den USA – streben ähnliche Ziele an: Targeting‑Agenten optimieren, bedeutende Patientenergebnisse nachweisen und nachhaltige Versorgungsketten etablieren. Harmonisierung von Qualitätsstandards und Zulassungsanforderungen kann die globale Verfügbarkeit beschleunigen.

Forscher an Texas A&M und Partnerinstitutionen präsentieren Methoden und Ergebnisse auf Fachveranstaltungen wie dem World Astatine Community Meeting und dem International Symposium on Radiopharmaceutical Sciences, um Protokolle und Versorgungsstrategien auszutauschen. Solche Begegnungen helfen, Cyclotron‑Outputs in klinikfähige Dosen zu übersetzen und sicherzustellen, dass Krankenhäuser und Studienzentren At‑211 verantwortungsvoll handhaben können.

Parallel zur Skalierung der Produktion werden Standards für Qualitätssicherung entwickelt: Validierte Tests zur Bestimmung der radiochemischen Reinheit, molekularen Aktivität, endotoxinfreien Formulierungen sowie dokumentierte Freigabeprozesse, die in klinischen Umgebungen praktikabel sind. Zudem sind Fortbildungsmaßnahmen für Personal notwendig, das mit kurzlebigen Alphastrahlern arbeitet, insbesondere in den Bereichen Strahlenschutz, Handhabung und Notfallmanagement.

Langfristig könnten technologische Verbesserungen und erweiterte Partnerschaften At‑211 von einem Nischen‑Experiment zu einem etablierten Instrument der Nuklearmedizin machen – besonders dort, wo präzise, hochenergetische und kurzreichende Strahlung mikroskopische Tumorrestlast zuverlässig beseitigen kann, ohne großflächige Schäden zu verursachen.

Die nächsten Jahre werden entscheidend sein: Validierte klinische Ergebnisse, robustere Produktionskapazitäten und klare regulatorische Leitlinien werden bestimmen, ob At‑211 den Weg aus spezialisierten Forschungszentren in die breite klinische Anwendung schafft. Die Entwicklung verspricht jedoch, die Palette der verfügbaren Radiopharmazeutika zu erweitern und neue Behandlungsoptionen für Patientengruppen mit begrenzten Alternativen zu eröffnen.

Quelle: scitechdaily

Kommentar hinterlassen